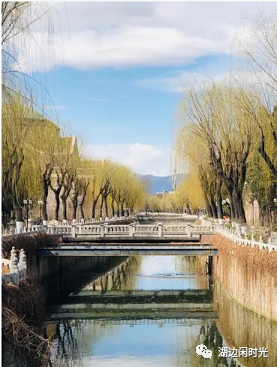

图书馆与大礼堂之间的一段校河

清华园里有一条河。这恐怕在很多大学里是极为少见的。它好像一条神龙,不知从哪来,又到哪去。它蜿蜒在校园里的很多地方。它被白玉栏杆围住了,白玉栏杆上有精美的雕刻。好像故宫的护城河边的栏杆那般。

故宫护城河有白玉栏干是对的。守护的同时也告示天下人皇家的威严。那是不容旁人侵犯和走近的领地。人们只能隔着河远远地看故宫巍峨的城墙。

校河边的栏杆不知什么时候安上的。在建校伊始时是没有的。它就是一条田野间的小河。河岸两边是土坡。它是可以让人走近的。那时的校园弥漫的更多是田野的气息。它是皇家的花园。

这条河应该清澈,荡漾着水草。有游动的小鱼不时出来吐个泡,激起一圈圈的小涟漪,如同剑桥里的康河。

它被围起来了,锁进了深墙大院。只能爬在栏杆上俯瞰。

有时走过拱桥,不经意间侧身凝眸,日暮下,黄昏里,它依然很美,它的美是锁不住的。

所有有水的园子都是有灵气的。湖是禁锢起来的灵气,河则是自由的、流动的灵气。它滋养了一代代的清华学人。

清华园曾经是有清泉的。现在可能无法想象了。清泉现在北京城,恐怕只有在郊外的西山深处才可寻到吧。可是,那时它是流入清华园的。这条河也是清泉的一部分。

曹禺先生晚年回忆在清华创作《雷雨》,说:“我象个在比赛前的运动员,那样忙迫紧张,从清晨赶进图书馆,坐在杂志室一个固定的位置上,一直写到夜晚十时闭馆的时刻,才怏怏走出。夏风吹拂柳条刷刷地抚摸着我的脸,酷暑的蝉声聒噪个不停,我一点觉不出。人像是沉浸在《雷雨》里。我奔到体育馆草地上的喷泉,喝足了玉泉山引来的泉水,我才知道我一天没有喝水。”那是1933年,他23岁。

半个多世纪过去了,清华也变了很多。体育馆前没有草地了,当然也没有喷泉。自来水是不能直接喝的。

这半个多世纪,园子里究竟发生了什么?或许园子里的一草一木知道。

清华大礼堂前是一片空阔的草地。每到冬天来临的时候,草便枯黄,换作另一番景象。这是北方特有的气息。有一年,清华决定将礼堂前草坪换另一种耐寒的草,即使冬天,也如夏日般鲜绿。草坪植好了,隔了几日,同学们看见草坪周围树起了白色的铁栏杆。

昔日草坪的景象不再。即使它冬日是枯黄的,也胜于成笼中兽吧。

隔了一段时间,一早醒来,发现白栏杆一夜之间不见了。草坪恢复了自由身。我见了,长舒一口气。好像自己重获自由一样。

清华人知道这种草的金贵,很少走进草坪踩踏它了。

以前,同学们喜欢坐在大草坪上弹吉他、唱歌。这种景象现在看不到了。

剑桥的康河是没有栏杆的。人们可以走到河边,河堤岸边是草地,和百年前清华校河同一个样子。

那时的校河是一条自然中的河流。永定河流经北京城,河道不断改道南迁,渐渐故河道上留下许多湖泊、沼泽、洼地。泉眼也很多,乾隆皇帝提名的泉便有二十八处。它也成了很多野生禽类的乐园。虽处北国,但胜似江南。海淀也是明清人喜欢郊游、游猎的场所。有诗云:“输君匹马城西去,十里荷花海淀还。”

到了清朝康熙年间,皇家开始在此修建园林,便有了“三山五园”。清华园只是其中的一个小园。园子里的水系完全依从自然,它是万泉河的一段。乾隆皇帝在1768-1781年间到访熙春园26次(清华园是熙春园的一部分),留下85首御诗,描绘了园子的四季景观。

那时,万泉河水清澈、开阔,河岸边长满了青荇和各种野花。水里有凫、鸳鸯,大雁在草丛中闲庭信步,不时可以听到蛙鼓,鹅鸣。到清华园成为留美预备学校时,这种景象依然还在。

民国时的清华园,校方对水系只是进行了少量的修整。比如在河两岸培植花木、保护明清两代的松柏、维护道路和河道。“路边小溪里的碧水,老是那样缓缓地流着,清澈可以见底,只是被树影盖满了,上面有两三座必有风趣的白色小桥。”[1]小孩子们在河边玩泥沙,堆宝塔,筑城,造桥,村妇们在二校门外的河边浣衣。夏日里,清华学子们坐在河边的草地上听涓涓河水发出的美妙的自然音节。[2]

校河变成人工河大约从1982年始,自然的土渠变成了混凝土渠,这是社会工业化的结果。改造自然和征服自然。河流似乎不再是自然的一部分,而是承载着社会功用——排污、防洪。

河渠变成混凝土,它也变成了不毛之地。植物很难在堤岸生长。以前常见的岸芷汀兰消失了,河水里没有了植物,也就没有光合作用产生的氧气,水中的生物也不可能生存了。河道固有的生态体系完全瓦解。它成了一条无生命的河。

这或许已成了隐在爱这个园子的人们心里的痛。

这个园子给很多童年生活在这里的人们留下美好的回忆。宗璞回忆说,清华园夏日的“溪上草间”常飞有萤火虫,像一盏盏的小灯,小孩子们跟在后面追。草丛里也有唱着歌的蛐蛐。杨振宁和邓稼先也都在这里有过极为愉快的童年。园子里的一草一木养育了他们。

建国后,随着国家工业化进程的推进,清华园也在变。古典园林逐渐被削弱,钢筋水泥建筑如雨后春笋拔地而起,渐与古典园林平分秋色,到现今已有压过之势。

现代的文明,给人们以便捷和舒适,但是也牺牲掉一些东西,比如原初的自然。在校河的混凝土渠中看到的是被囚禁的河流,它失去了自净的能力,学校里流传着一句话:“我们的校河,国庆时像咖啡,校庆时像绿茶。”蓝藻漂浮上面,绿汪汪一片,水质恶化,发出腥臭的味道。

每年学校为迎接校庆,花大笔经费清理河道。而在古典的园林里,校河是一个完整自洽的生态,它不需要人们如此为之操心。而且,它还给人们带来诸多的心神愉悦。

其实,很多清华学子希望它能回到原初自然河流的样子,人们可以在河岸边徜徉,或在岸边草地上闲坐片刻,或赤足在河边嬉水,水里游动着安详泰然的凫、鸳鸯,还可以时不时看见游鱼冒出来吐个泡。它应该是一条生动的河流。而不是如今被驯服或圈养起来的病河。

河流需要自由,人何尝不如是?

1933年的曹禺可以一整天不用上课,在图书馆里,从早晨一直写作到晚上。曹禺一生的声名,在清华园里完成了。

而如今,太多的学生每天被课业填满,从早到晚。即使在自习的时间,也是在写作业,留给自己兴趣的时间少之又少。

或许,这样的教育模式适合理工科学生。他们需要按部就班,循规蹈矩。但是,它对人文艺术类的学生是一种伤害。

人文艺术更多是个人的一场修行,只要给他(她)一个好的环境、充分的自由,还有名师的指点就可以了。这三点清华园都满足了曹禺,也成就了曹禺。

晚年,他对清华园的恩赐还念念不忘。

我想,校河重返自然的那一天,清华园的精气神也会重新抖擞,它更会成为人皆向往的美的所在。

地灵人杰,从来都是正相关的。

我想那时清华园孕育出的人也会不一样。

ps.写于2013年,很多年没回学校了,也许校河早不如文中所说的模样。

[1]侯宇燕:《清华往事》,北京:清华大学出版社,2005年。

[2]同上。

(转自书与艺术微信号)