王美莹

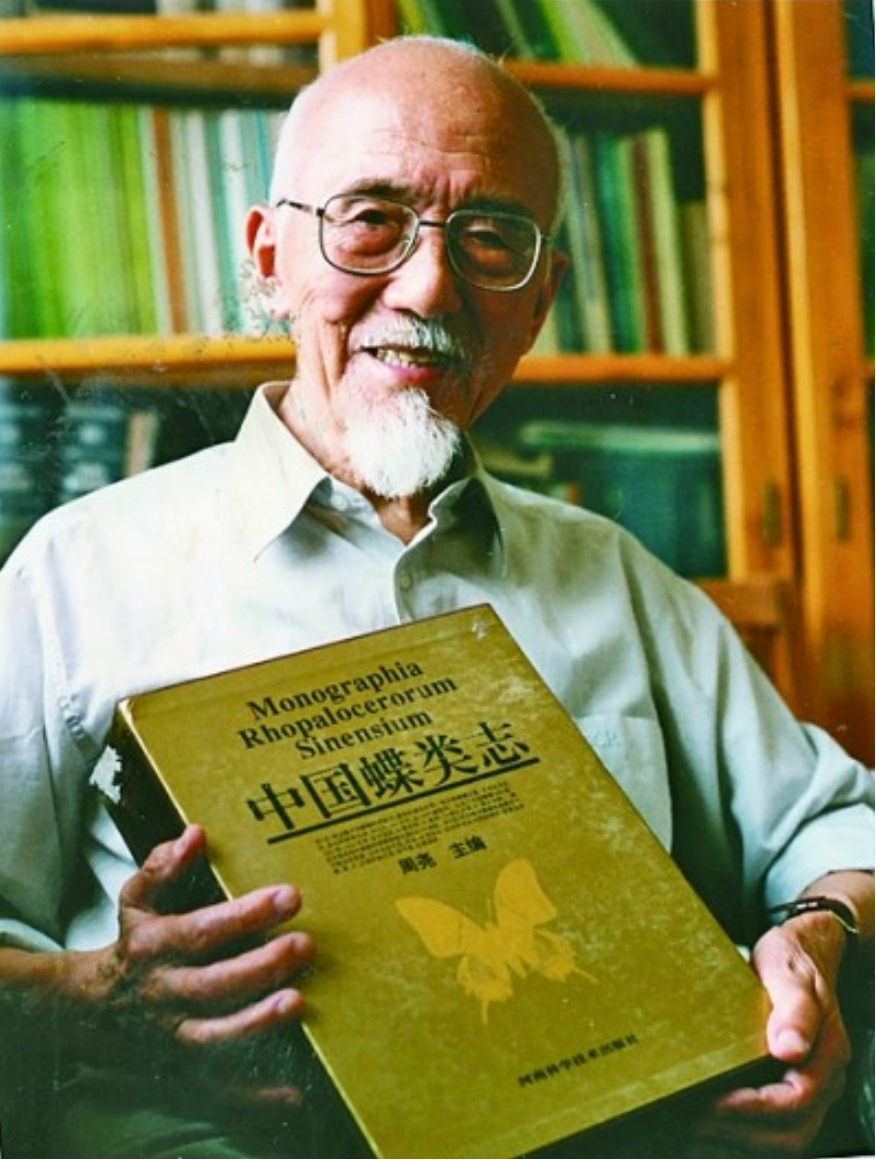

周尧和他主编的《中国蝶类志》。(中国科学技术协会供图)

“中国昆虫种类,据估计为15万种以上,而已定名的不到2.5万种,只占17%而已。在这些已知种中,95%是外国人定名的,只有5%是中国人自己的工作。”

“什么时候能将这两个百分比颠倒过来,中国人在昆虫分类上也真正翻了身?这个问题我经常在思考。”

1979年3月,68岁的中国昆虫学界泰斗周尧在一封信中写下这样一段话。信纸的空白处,还留有“17%”的计算痕迹。

青年时,周尧怀揣“科学救国”的理想,带着200多号中国蝴蝶标本负笈远洋、自费出国深造。

抗日战争爆发,远在意大利的周尧得知祖国半壁河山沦陷于日寇铁蹄之下,奋臂疾呼:“大虫不杀,杀小虫何用!”他毅然回国,投笔从戎,奔赴疆场。

抗战胜利后,他扎根西北。“雕虫”孜孜七十秋,周尧先后采集了40多万号昆虫标本,以他的姓氏定名的昆虫有40多种,先后开展20多个昆虫类群的分类研究,发现记述372个新种、31个新亚种、2个新型……

做昆虫学研究,风餐露宿是家常便饭。周尧的足迹遍布祖国山山水水——九上秦岭太白山和华山,六上五台山,两上峨眉山,征服海拔4500米的雪山……初夏的关中,周尧在麦田里“埋伏”了7个昼夜,摸索小麦吸浆虫的生活规律,寻找防治对策,为我国小麦吸浆虫防治作出了突出贡献。

在中国昆虫学史这片荒地上,周尧是披荆斩棘的拓荒者。1957年,一本薄薄的《中国早期昆虫学研究史(初稿)》正式出版,作者就是西北农学院教授周尧。当时,周尧已经是声誉卓著的昆虫学家,为何要从事历史研究呢?

写一部中国昆虫学史,这是周尧读大学时就在心里埋下的根。在南通农学院读书时,老师说,昆虫学历史只能从西方讲起,中国没有自己的昆虫学史。这让周尧心有不平,他给老师递了个纸条:“希望你能从正面总结祖国遗产。”

“我们拥有悠久的历史、灿烂的文化,难道就没有令人骄傲的昆虫研究的奇迹和壮举吗?不,不可能的!”后来,周尧发现,西方人所著的昆虫学史,对中国的贡献只字不提。他翻看中国古代文献,除桑蚕和蝗虫外,对昆虫并没有系统记录,材料分散在浩如烟海的各类古籍中。

为了给中国昆虫学树碑立传,周尧伴着青灯一盏,一头扎进了古籍里——从正史、地方志到《诗经》《尔雅》《本草纲目》,博览古书7000余册,可谓沙里淘金。

随着中国古代昆虫学的画卷逐渐在眼前展开,周尧发现,在昆虫学领域里,中国古代不论是益虫利用、害虫防治,还是昆虫学理论的研究,都有极为辉煌的成就,甚至和四大发明一样,为全人类作出过重要贡献。

周尧所著之书,被称为“我国昆虫学历史扬眉吐气之作”。这也让中国,在世界昆虫学史上写下浓墨重彩的一笔。

在周尧的极力推动下,《昆虫分类学报》于1979年10月正式创刊,周尧义不容辞成为主编。此后,该杂志与66个国家和地区的180多种生物学期刊建立了长期的联系。这让周尧觉得,“在世界生物科学界为中国树立了一面旗帜”。

除此之外,组织中国第一个全国性昆虫学会“昆虫趣味会”、撰写第一部中国昆虫学史著作、建立中国第一个昆虫博物馆、创办全国第一家民办出版社——天则出版社……“中国的法布尔”“世界虫苑大师”,周尧在昆虫研究领域,获得了很多“第一名”。

周尧,用敢为人先的锐气和迎难而上的骨气,奋力“包抄”和“追赶”,把红旗插上科学的高峰!

【感言】

雕虫成大业 懿德励后学

中国农业大学植物保护学院昆虫学系教授 彩万志

在大家眼里,周尧是一个传奇人物,他被誉为中国昆虫学界第一“怪杰”。但在我们学生心中,他既是一位可敬的科学家和领路人、一位百折不挠的开拓者,又是一位可爱的长者、一位多才多艺的全才。

“爱国、敬业、乐群、惜时”是周尧自勉与成功的八字秘诀。他毕生醉心于教学、科研、诗书等,以其过人的天赋和不懈的努力,获得巨大成就。他一生虚怀若谷,学贯中西,成为中国当代杰出的科学大家。

周尧是近代中国昆虫学的开拓者、奠基人和领军人之一,著述等身,成绩卓著。他一生发表了200多篇部昆虫学著作,其《普通昆虫学》《昆虫分类》等教材影响深远;其《中国昆虫学史》被专家盛赞为“不朽的著作”;《中国蝶类志》的出版使周先生被誉为“蝶神”;《周尧昆虫图集》更是“真”与“美”的统一。他还创办了《趣味的昆虫》《昆虫分类学报》等期刊,建立了我国第一个昆虫博物馆,设立了周尧昆虫分类学奖励基金,为传播昆虫科技知识、激励后学成长搭建了良好平台,推动了我国昆虫学事业的蓬勃发展。他国学与艺术修养深厚,喜文学,爱集邮,长诗词,善书法,通篆刻,这些爱好也助力他在昆虫学研究领域里自由驰骋。

周尧逝世已逾16年,但他的身影常常入我梦萦,他那带有浓重宁波乡味的授课之音依然回荡在耳旁;我相信他的精神将永远留在大家心中。

(原文刊载于《光明日报》2025年02月15日01版)