许鹿希 邓志典 邓志平 邓昱友

在新中国物理学发展史中,绕不开杨振宁和邓稼先两位物理学家的姓名。他们在各自从事的科研领域取得的成就令人瞩目。

杨振宁的贡献对20世纪后期至现在的物理学发展具有重大影响。他与米尔斯合作提出的杨-米尔斯规范场理论,是20世纪下半叶物理学的重要突破之一。杨振宁与李政道在1956年提出的“弱相互作用中宇称不守恒”定律,随后由吴健雄进行了实验验证,于1957年获得了诺贝尔奖。

邓稼先则选择了一条不同的道路,秘密投身于新中国国防事业的建设,是中国核武器事业的奠基人和开拓者之一,为中国核武器的发展作出了重大贡献。他的研究成果为中国的科技发展树立了榜样,为中国的国防事业铸造了基石,在新中国科技史上有着举足轻重的地位。

杨振宁和邓稼先选择了不同的科学事业道路,但两人之间的友谊从未因此受到影响。“但愿人长久,千里共同途。”这是邓稼先写给杨振宁信中的一句话。杨振宁在2021年9月的百岁庆典活动上说:“稼先,……我这以后五十年是符合你‘共同途’的嘱望,我相信你会满意的。”

这句“但愿人长久,千里共同途。”成为了二人跨越半个世纪友谊的最好见证,是两人共同的信念。

从清华园到西南联大

杨振宁和邓稼先的相识可以追溯到他们的少年时代。杨振宁于1922年10月1日在安徽合肥出生,1929年全家随父亲杨武之来到清华园西院居住。邓稼先于1924年6月25日在安徽怀宁出生。邓稼先的父亲邓以蛰是中国现代美学奠基人之一,1929年开始在清华大学任哲学系教授,两家来往十分密切。

1933—1937年,杨振宁就读于北平崇德中学,度过了四年多的中学时光。1938年他考入西南联合大学,1942年获得物理学学士学位,同年进入清华大学研究院学习,1944年获得理学硕士学位。而邓稼先小杨振宁两岁,1935年先就读于北平志诚中学,后于1936年转学考入北平崇德中学,二人初次相识,从此成为一生挚友。因抗日战争的影响,北平崇德中学在1939年停办。1940年邓稼先随家人辗转来到重庆,就读于当时的国立第九中学,完成高三学业。1941年邓稼先考入西南联大物理系,1945年获物理学学士学位。

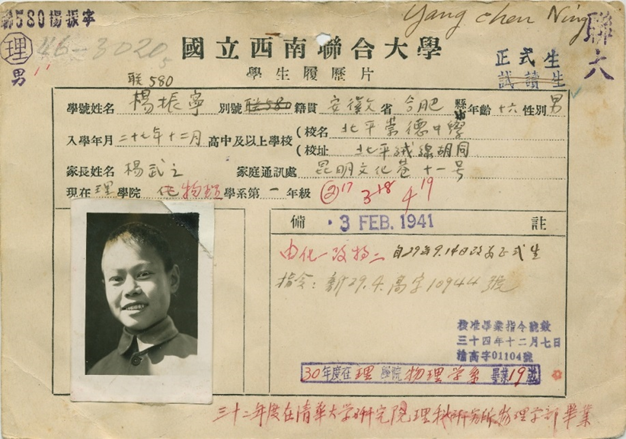

杨振宁的西南联大学籍卡。

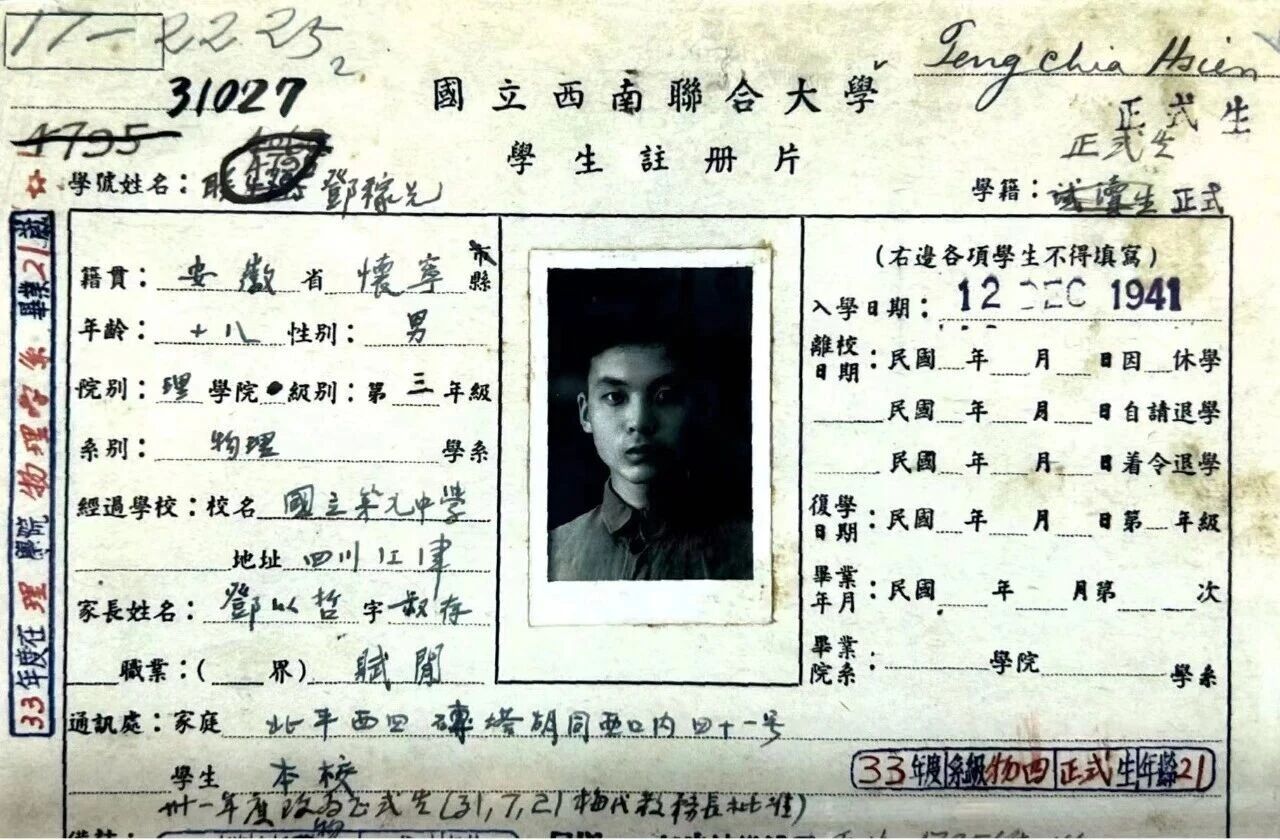

1941年12月,邓稼先考入西南联大时的学生注册卡片。

“浩浩乎,平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨;鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:‘此古战场也,常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。’”此乃唐代文学家李华所创作的文章《吊古战场文》的节选。杨振宁和邓稼先在西南联大学习期间,二人虽然不是同一个年级,却经常会因“跑警报”而相遇,二人相遇时常会背诵此文。对民族命运不幸、中国领土遭到侵略者践踏的哀思、悲怆、愤恨之情在二人心中常常难以排解。

赴美留学时的交集

1943年8月,杨振宁在西南联大正在攻读物理学硕士学位时参加了第六届清华大学留美公费生考选,1944年6月发榜公示,成功获取赴美留学资格。1945年11月24日抵美,翌年1月2日注册成为芝加哥大学物理系博士研究生。1948年6月获芝加哥大学博士学位,导师是爱德华·泰勒(Edward Teller)教授。1948年毕业后至1949年夏,任芝加哥大学物理系讲师。

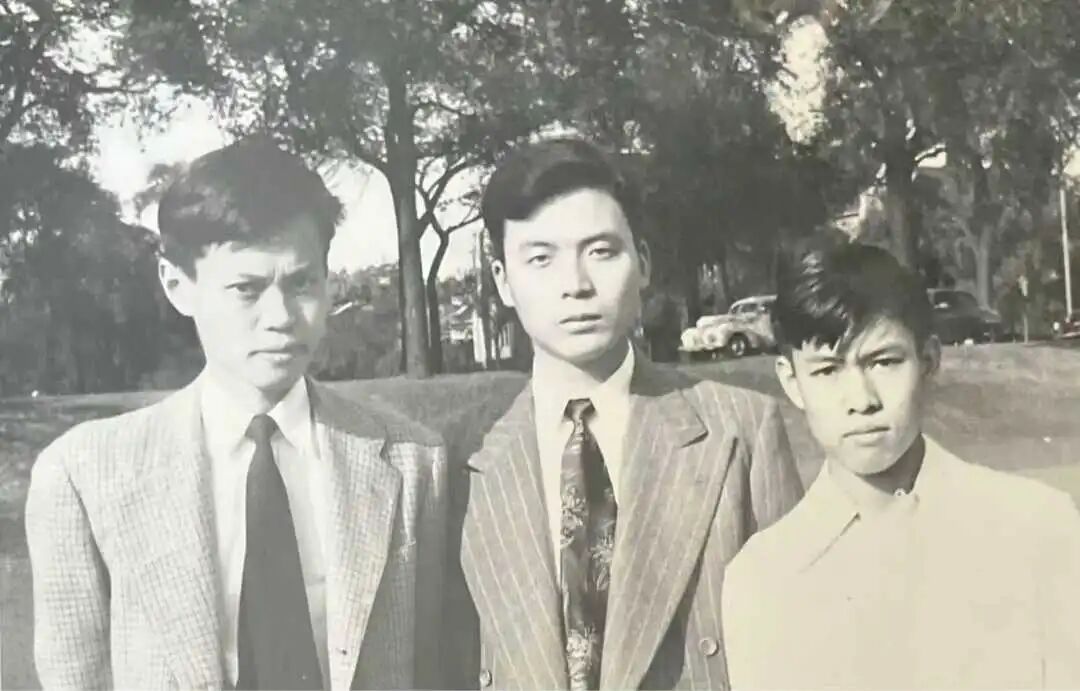

摄于1949年美国芝加哥大学,左起:杨振宁、邓稼先、杨振平。

1945年邓稼先从西南联大毕业后,受聘于北京大学物理系,担任物理系助教。1947年邓稼先顺利通过赴美研究生考试,1948年秋进入美国普渡大学物理系攻读博士学位,导师是德克·德尔·哈尔(Dirk terHaar)教授。1950年邓稼先获得博士学位,时年26岁。

邓稼先和杨振宁在美国留学期间有着时空上的交集。因杨振宁先于邓稼先赴美求学,在邓稼先最初赴美留学选择学校时,杨振宁给予了中肯的建议。正是基于杨振宁的建议,最终邓稼先选择了普渡大学攻读博士。1949年暑假,邓稼先前往芝加哥拜访既是学长也是好友的杨振宁,和杨振宁、杨振平两兄弟相聚,借宿在杨振宁租住的公寓。据邓稼先回忆,这是他留学期间最轻松、愉快的一段时光。初到美国留学时的那段时间(1949年2月前),邓稼先生活拮据,幸得当时经济条件宽裕一些的杨振宁提供帮助,留学生活条件得到改善。

1950年8月20日,邓稼先顺利通过博士论文答辩,拿到了物理学博士学位。在通过答辩后的第九天便踏上了回国的轮船。当时杨振宁因工作安排,未能前往普渡大学和邓稼先见面并当面祝贺。邓稼先乘坐威尔逊总统号轮船,经香港靠岸,辗转回到新中国,回到阔别已久的北京,随即进入中国科学院近代物理研究所。1958年他奉命调入二机部九所,从此将自己奉献给了中国的核武器事业,为中国的国防事业作出了杰出的贡献。

杨振宁则留在美国,从芝加哥大学辗转至普林斯顿高等研究院,继续从事物理学的科研工作。1957年,杨振宁与李政道以合著的论文《弱相互作用中的宇称守恒质疑》荣膺当年诺贝尔物理学奖,为人类科学领域进取开拓。杨振宁和邓稼先在美国留学期间都经历了学术上的成长和人生观的确立,这些经历不仅是他们个人成长的重要里程碑,也为各自未来的人生找到了方向。

让二人没想到的是,自从1949年于芝加哥分别后,距离二人再次相聚竟长达22年之久。

阔别22年再重逢

1971年7月20日至8月17日,杨振宁开启了他的“破冰之旅”,阔别26年后首次回到祖国,先后在上海、合肥、北京等地参观访问并探亲访友,与昔日好友邓稼先重逢。而这次“破冰之旅”也为邓稼先赢得了一次人生中的转机,摆脱了一段逆境。

1972年摄于中国科学院,左起:王承书、张文裕、杨振宁、邓稼先、周光召。

1971年,因为连续3次核武器相关实验结果不理想,有些人借此上纲上线,要开批斗会甚至现场审判,邓稼先、于敏、胡思得、朱建士等理论部的同志都被勒令参加学习班、被迫写检查。有一天,邓稼先突然接到电话,上级要求他立即回北京参加一项重要活动。抵京后邓稼先才知道,这项重要活动正是回国的好友杨振宁提出要与自己见面。

1971年8月4日晚,周恩来总理在北京人民大会堂新疆厅亲切接见并宴请了杨振宁一行,邓稼先是其中一员。时隔22年未见的好友重逢,自然要畅叙旧情,而邓稼先却因工作性质的特殊无法和好友倾心交谈,其中有太多的感情无法倾诉(因从事保密工作,分别22年间二人也无信件交往)。根据邓稼先妻子许鹿希于1990年4月24日与杨振宁的谈话录音文件佐证,1964年10月,中国第一颗原子弹爆炸成功后,很快美国的报纸媒体就刊登了参与研究制造中国原子弹的科学家名单,这个名单中有邓稼先的名字。由此可见杨振宁“破冰之旅”之时,心中已经猜到邓稼先的工作是和中国的核武器休戚相关的。二人的攀谈中邓稼先只是提到“我在外地工作”,或许是因好友之间的默契,杨振宁当时也没有再进一步地问下去。“我相信邓稼先是在做这里面的工作,可是邓稼先到底在中国的原子弹工作里头做了什么事情,我当然不便问,他也并没有跟我讲。”杨振宁回忆到。

在杨振宁准备离开北京时,邓稼先前去为好友饯行。临别时,杨振宁终于忍不住问邓稼先:“美国的媒体传1948年来中国的物理学家寒春(Joan Hinton)参加了中国的原子弹研制,这是不是真的?”邓稼先没有立即回答,表示这件事情需要证实一下,晚点再告诉好友。送行结束后,邓稼先立即向上级请示了这件事情,得到了周恩来总理的明确批示:“如实告知。”于是,邓稼先连夜写了一封信,由专人专程送到已经抵达上海的杨振宁手中。

后来,杨振宁先生多次提及自己在赴宴时接到邓稼先的信,他在席中就展开信件,邓稼先写到:“中国的原子武器工程除了在早期得到苏联极少的‘援助’之外,没有任何外国人参加。”

这封短短的信却给杨振宁极大的感情冲击,以至于热泪盈眶,不得不去饭店的洗手间整理仪容。他在《邓稼先》一文中写到:“事后我自问为什么会有那样大的感情激动:为了民族的自豪?为了稼先而感到骄傲?——我始终想不清楚。”

从信中可感受到邓稼先当年落笔之时也是激动不已。杨振宁自然感受到了老朋友的激动,感受到了在朴实的文字中蕴藏着的深沉的情感和其中的艰辛。他说他始终想不清楚,他未发现有足够力量的言辞,能够准确表述他与好友之间涌动的磅礴心意。此后的数年时间里,杨振宁多次回到中国,不时与昔日旧友、师长相聚畅谈。

1986年春天,因罹患癌症,经历过两次大手术的邓稼先身体已经十分虚弱,恶性肿瘤末期的病痛正吞噬、消耗着他的身体。当时杨振宁正值回国探亲,得知好友邓稼先病重的消息,即决定来医院探望这位心中时常挂念的老朋友。

1986年5月30日、6月13日,杨振宁先后两次前往北京301医院病房,探望正在住院接受治疗的邓稼先。二人在病房中有说有笑,杨振宁的到来使得邓稼先暂时忘却了病痛,恢复了一些精神。他们二人畅谈了许多话题和共同的回忆,随后又在301医院病房楼的阳台合影留念。

1986年5月摄于北京301医院住院楼,左起:邓稼先、杨振宁。

当时邓稼先因受到长期放射性物质辐射的影响,再加上恶性肿瘤对于身体的消耗,身体的凝血功能已濒临被摧毁。这张二人在医院中的合影可以看到,当时邓稼先右侧嘴角下方有一块未擦干净的血迹。但邓稼先即使拖着虚弱、消瘦的身体,仍开心地笑得像个孩子,对当初的大哥哥杨振宁前来看望自己十分高兴。杨振宁看到病重的邓稼先,回想起当年那个总是跟在自己身后、昔日求学时光时常向自己请教的弟弟,如今已走到了生命的边缘,心中百感交集。

1986年6月13日,杨振宁临别时送给了邓稼先一大束鲜花。许鹿希将这束鲜花放在邓稼先病房的窗台上面。病中的邓稼先常常凝视着鲜花,在病痛的折磨中得到精神的慰藉。“外国人的习惯是在朋友的墓前送上一束鲜花,振宁他知道我快不行了。”邓稼先跟妻子这样说到。

1986年7月29日,邓稼先终因全身大出血与世长辞。他的遗言十分简短:死而无憾。

追思与怀念

1986年8月3日,邓稼先的追悼会在北京八宝山革命公墓举行。当时杨振宁已回到美国,故而没能参加。得知邓稼先去世后,杨振宁于1986年7月31日向邓稼先妻子许鹿希发来唁电:“稼先为人忠诚纯正,是我最敬爱的挚友。他的无私的精神与巨大的贡献,是你的也是我的永恒的骄傲。”1987年10月23日,杨振宁来到北京八宝山,为这位将自己全部才智、精力奉献给中华民族的挚友扫墓。灵台上邓稼先的遗像前摆放着杨振宁献的花篮,花篮的白色缎带上面写有:“邓稼先千古 杨振宁敬挽”。

杨振宁在邓稼先的遗像前伫立良久,随后向邓稼先的夫人许鹿希询问:“稼先这张照片是什么时候照的?”“是在原子弹、氢弹都已经成功之后,1971年照的,当时他47岁。”许鹿希回答道。扫墓仪式结束后,许鹿希拿出一个蓝色的盒子,双手交给杨振宁。盒子表面上写着:“振宁、致礼存念。”落款:“邓稼先嘱,许鹿希赠 一九八七·十。”许鹿希将盒子打开,里面整齐地放着杨振宁、邓稼先二人共同的家乡——安徽出产的石制笔筒、笔架、墨盒、笔盂、镇尺和石印。邓稼先最后嘱托将这套坚固而又光洁纯净的家乡文房四宝送给杨振宁,寄托了二人长达半个世纪的真挚纯洁的友谊。历历往事接连浮现过脑海,回忆起与邓稼先相处的点滴瞬间,杨振宁的眼泪夺眶而出,不能自已,连忙用手帕擦拭脸颊上的泪迹。

1986年7月至1987年10月间,在邓稼先去世后一年多的时间里,杨振宁先后给许鹿希寄来9封信件。其中的一封信中写到:“鹿希,稼先去世的消息使我想起了他和我半个世纪的友情。我知道我将永远珍惜这些回忆。《解放军报》6月24日的文章写得很好,对稼先的为人和他的贡献都有较成熟的描述。我希望将来还有写得好的邓稼先传出版。希望你在此沉痛的日子里多从长远的历史角度去看稼先和你的一生。只有真正永恒的才是有价值的。”(1986年8月15日,杨振宁来信)

正因为杨振宁先生的鼓励和希冀,由邓稼先家属许鹿希(妻子)、葛康同(表侄)、邓志典(女儿)、邓志平(儿子)经过多方面调研求证、查阅资料,汇编、整理并撰写了第一本《邓稼先传》,于1998年由安徽人民出版社出版。图书出版后,许鹿希将《邓稼先传》亲自送到杨振宁的手中。仔细阅读后,杨振宁在给许鹿希发送的电子邮件中写到:“Dear Luxi, thanks for your book. It is very well researched.Congratulation! ”(1998年9月14日,杨振宁从美国纽约州立大学石溪分校发来)。

2016年,北京花园路一号院5号楼,左起:翁帆、杨振宁、许鹿希。

2016年杨振宁携夫人翁帆再次来到北京花园路一号邓稼先的家中,看望这位老朋友的家人们。他和许鹿希重温了许多和邓稼先的往事、回忆。杨振宁坐在邓稼先家客厅里的粗布沙发上,滔滔不绝、饶有兴致地讲述着他和邓稼先的种种往事。1972年,杨振宁第一次拜访邓稼先的住所,当时就坐在右侧靠窗的布沙发上,邓稼先坐在靠门的沙发上,二人愉快畅谈。恍惚间,似时光倒流,昨日重现,浮现出了一幅画面:阳光穿透窗棂,洒在杨振宁、邓稼先二人的脸上,两位自少时即相识的好友正促膝长谈,真情欢聚,有说有笑……

但愿人长久 千里共同途

邓稼先在1971年给杨振宁的信件中这样写到:“这次在北京见到你,时间虽然不长,但每天晚上回来后心情总是不很平静,从小在一起,各个时期的情景,总是涌上心头。这次送你走后,心里自然有些惜别之感。和你见面几次,心里总觉得缺点什么东西似的,细想起来心里总是有‘友行千里心担忧’的感觉。因此心里总是盼望着‘但愿人长久,千里共同途’。”

根据杨振宁的回忆:“我于1971年夏天到中国探亲访问,很快就知道邓稼先确是设计中国原子弹的主要领导人之一。至于寒春有没有参加中国原子弹制造,因为是敏感消息,我觉得不应该问。

那年8月,我离开北京要去上海,过几天再从上海飞回美国,邓稼先送我去北京机场。登机前,我终于忍不住问他:寒春有没有参加中国原子弹的策划?他说他觉得没有,可是要去证实一下,然后再告诉我。第二天,上海市领导请我在上海大厦吃晚饭,宴席中有专差送来一封邓稼先的信。此信给了我极大震荡。这就是这封信的来源。”

“但愿人长久,千里共婵娟。”本是苏东坡的词《水调歌头》之中广为流传的名句,邓稼先借鉴这句话,表达了祝愿自己的好友平安长久之情,二人纵然相隔千山万水,选择了不同的人生道路,但因为有着共同的、纯洁坚定的信念,最终可以再度相聚的美好期望。

2021年9月22日,在杨振宁百岁华诞暨学术思想研讨会上,杨振宁发表讲话:回忆起1971年邓稼先信中“但愿人长久,千里共同途”的期望,当时我看了信以后没有看懂这句话。“千里共同途”是什么意思呢?后来我想了想,知道这是一个很深的意思。我觉得,五十年以后的今天,我可以跟邓稼先说:稼先,我懂你“共同途”的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你“共同途”的瞩望,我相信你也会满意的。

从1936年,杨振宁和邓稼先初次相识算起,直到1986年邓稼先逝世,二人有五十年的友谊,亲如兄弟!

(本文来源:《清华校友通讯》复103期。)