孙佳玲

2025年,是我的外公孙瑜125周年诞辰,也是他的亲密好友、工作伙伴、人民音乐家聂耳逝世90周年,以及外公编导的电影《大路》上映90周年纪念(《大路》于1935年1月1日上映)。5月初,我怀着无比虔诚的心情走进了4月30日才重新向公众开放的位于衡山路上的《义勇军进行曲》灌制地纪念馆(百代小楼)。经过展陈更新升级后的百代小楼,汇集了300余件珍贵的历史文物,让观众更直观地感受到历史的厚重。

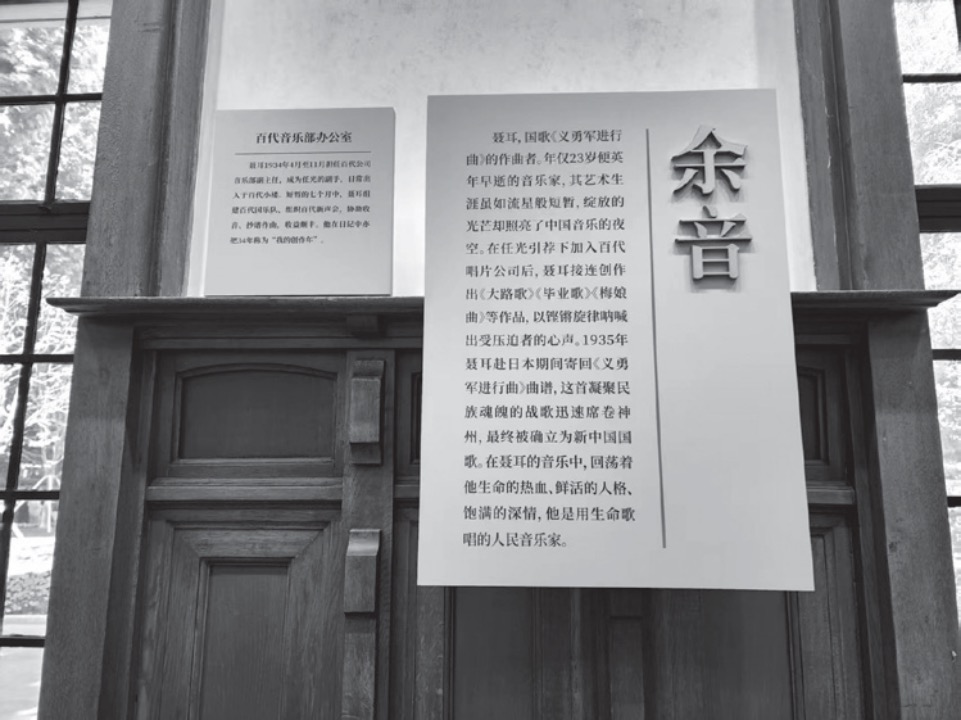

拍摄于《义勇军进行曲》灌制地纪念馆百代音乐部内

纪念馆还复现了1934—1935年百代唱片音乐部的历史场景。站在这里,我的耳边仿佛响起了 “大家努力,一齐作战。大家努力,一齐作战。背起重担朝前走,自由大路快筑完。哼呀咳嗬咳,咳嗬咳,哼呀嗬咳吭,嗬咳哼”的歌声。89年前(1934年),正是在百代唱片公司的这栋小楼里,外公和聂耳以及电影《大路》中饰演筑路工人的金焰、张翼等主要演员,一起铿锵有力地高唱影片中的两首歌曲《大路歌》和《开路先锋》,将悲壮激昂的歌声永久地刻录在时代的唱片上。

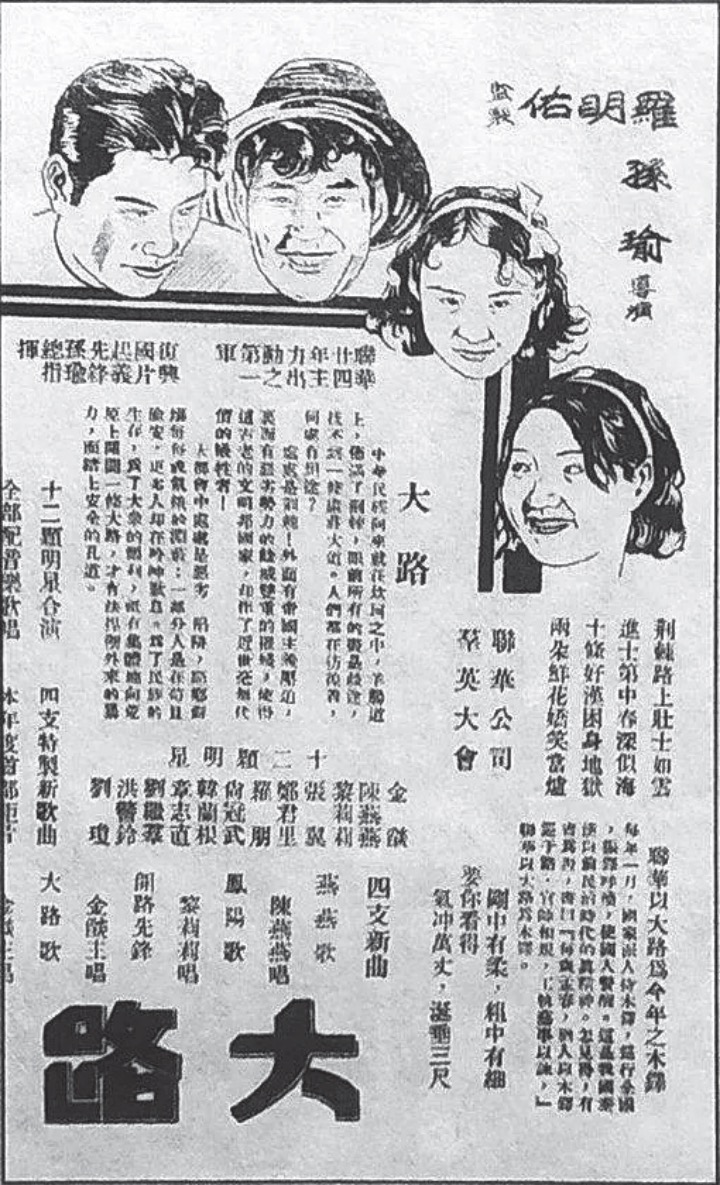

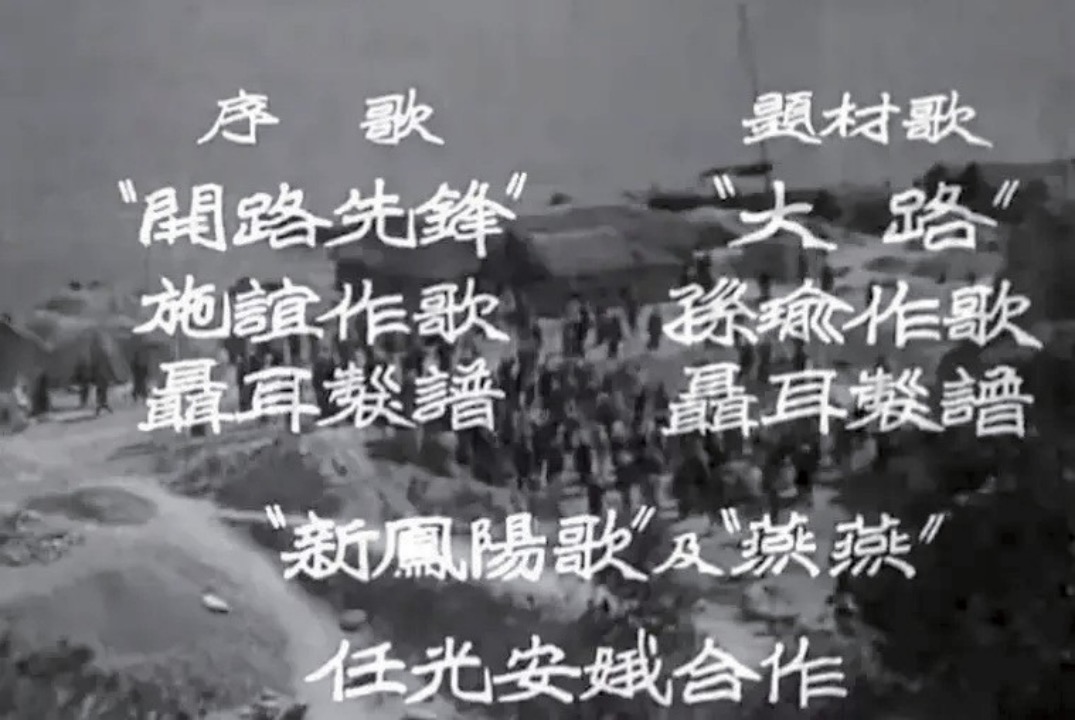

1935年上海百代唱片公司为孙瑜特制的《大路》唱片。《大路》是1934年拍摄的一部“无声对白歌唱对白影片”。当时联华公司的有声装置还在筹备实验阶段,但由于孙瑜等人重视电影歌曲的作用,于是便由电通公司代为录音,配录了四首歌曲:序歌《开路先锋》、主题曲《大路歌》、插曲《凤阳歌》和《燕燕歌》

本文作者孙佳玲在上海历史博物馆“文化抗战”展区的大屏幕前聆听《大路歌》

———— · ————

外公孙瑜1900年生于重庆。其父亲孙才元,学名孙荣,字澍南,二十几岁考中前清举人。曾编著《古今法制表》,全书共十六卷,通过分类罗列历代法制,为研究历代法令提供了便利。在父亲的启蒙教育下,外公自幼诵读《三字经》《百家姓》《论语》《孟子》等“圣贤”诗书,深受“人之初,性本善”的哲学启蒙,尤对《千家诗》中带音乐的诗句感兴趣。

同时外公也受到了父亲的法理制政与家国情怀的熏陶,跟随为官的父亲曲折迁移多地,沿途既领略了祖国山河的雄伟,也耳闻目睹了列强侵略和封建统治下国破家亡、百姓流离失所的惨景。从那时起,外公心中就萌发了向往人类自由平等的理想和追求。早在南开学校读书时期,外公就和同学们一起参加“五四运动”游行,这一经历深深影响着他,在尚处于青年时期的外公心中,种下一颗充满爱国主义精神的红色种子。

外公在南开学校期间,对戏剧和电影逐渐产生了浓厚的兴趣。一次外公在校园里和长他两岁的校友周恩来偶遇,周恩来鼓励外公说:“只要对国家对人民有用,就要大胆学。先学好基础功课,再下苦功学下去,什么都会学好的。”周恩来的这番话,使外公在思想上逐渐把国家兴亡、民族盛衰和自己的求学志向联系起来。

1919年,外公考入留美预备学校清华学校高等科(清华大学的前身)。三年级时,外公以“理白”笔名翻译了美国作家杰克·伦敦(Jack London)的短篇小说《豢豹人的故事》和英国作家托马斯·哈代(Thomas Hardy)的中短篇小说《娱他的妻》,这两篇作品均被录用并发表在由茅盾主编的《小说月报》上,茅盾还亲自写了六页长信给外公,鼓励他从事文学创作。之后,外公在“华北电影大王”罗明佑主办的影评征文比赛中,以一篇四千字影评《赖婚的一个科学的评论》荣获第一名。这次特殊的经历使外公树立了“要以电影为自己的终生职业,实现‘电影救国救民’理想”的人生目标。

1923年夏,外公从清华学校高等科毕业,考取赴美公费留学。由于当时的电影存在客观上的局限性,人们普遍对电影人持有不务正业的偏见,但外公决心已定,因此他就采取了“曲线救国”的方式,先作为三年级插班生进入威斯康星大学麦迪逊分校主修文学和戏剧,选修莎士比亚、现代戏剧、德文、西班牙文等科。他的毕业论文《论英译李白诗歌》被评为“荣誉学士论文”。外公深知自己此行的目的不在学位而在电影,因此他毅然放弃了只需再读一年便可取得硕士学位的机会,立即前往纽约,在“纽约摄影学院”专攻摄影、洗印、剪辑、化妆等,同时在哥伦比亚大学学习“电影编剧”和“导演艺术”课程,成为中国在国外系统学习电影制作的第一人。

———— · ————

外公在美留学期间发生的三件事,更加坚定了他的“电影救国救民”之志。第一件事:1925年5月,由中国共产党直接领导的五卅运动,使外公深刻地认识到了工人阶级的强大力量和国民革命运动的重要性,这场声势浩大的反帝爱国运动使身处美国的外公深受鼓舞。第二件事:1925年12月,外公的岳父、被誉为“民国成立后山东法官第一人”的山东高等审判厅厅长张志由于坚决维护法权、支援南方革命,而被割据山东的军阀张宗昌严刑拷打致死(1925年12月6日)。这起冤杀案更激起了外公对国内军阀暴行的极大愤慨。第三件事,外公在赞叹国外电影行业的先进技术时,也发现了国外电影对中国人形象的丑化。作为一名留美的中国学生,外公对此深感义愤和痛心。这三件事使外公的内心受到极大震撼,而这些正义情绪所产生的深远影响,都体现在了他以后编导的影片中。

1926年,外公学成归来,怀揣着饱满的激情和坚定的信念,投身于“电影救国救民”的实践之中。他在当时写给导演洪深的信中,表达了他“电影救国救民”的志向:“至于舞台剧或影剧,并非我辈自负,中华将来命运,与之关系甚深。我辈在现时制剧,何不向救国方面做去。国耻之羞,穷饿之惨,气节沉沦之悲,何处不能痛写告众。”

经历了几番挫折后,1928年,外公终于敲开了电影界的大门,进入长城画片公司,执导了个人首部电影《潇湘泪》(后更名为《渔叉怪侠》)。他于1929至1930年拍摄的《故都春梦》和《野草闲花》不仅成为联华影业公司的开山之作,更成为中国电影行业重新定位的航标。这两部影片改变了当时中国电影局限于“鸳鸯蝴蝶派”和武侠神怪这类旧市民题材的局面,给影坛带来了新的气息,受到广大观众特别是知识分子的欢迎,外公也成为联华公司提出的“复兴国片运动”的积极实践者。

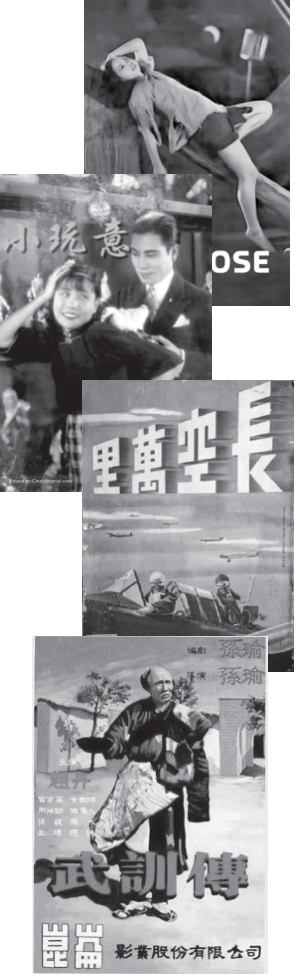

1931年,外公编写了清末黄花岗革命历史题材的剧本《自由魂》(原名《碧血黄花》),借以深深缅怀身为“中国同盟会”成员的岳父张志,并致敬先烈。1932年之后,外公迎来了创作高峰期,相继执导了既叫好又叫座的数部影片,如《野玫瑰》《天明》《体育皇后》《小玩意》以及他的代表作《大路》等影片。这些反帝反封建、充满家国情怀的抗战爱国作品,讴歌了被剥削被压迫的弱势阶层所拥有的积极向上、勇于同恶势力抗争、勇于改变命运、视死如归的革命乐观主义精神,鼓励人们去积极创造未来的美好生活。外公在影片中坚持浪漫主义的创作风格,展现生活中劳苦大众团结互助的“善与美”,电影画面充满了对社会底层人民美好生活愿望的“诗情画意”,向观众表达积极的人生态度和乐观主义精神,并通过对影片中人物形象抒情的刻画,传递出反抗压迫不畏牺牲的斗争意志。因而同时代的著名进步导演沈西苓送给他“诗人导演”的桂冠。

由于外公拍摄的那些反抗压迫、宣传抗日的影片的社会影响日益扩大,这也给他的生命安全带来了不可预测的风险。1940年初,外公的亲密好友、导演沈西苓先生告诉他,曾经在联华影业公司里工作的一个场务其实是特务。当时外公并未感到意外,因为早在20世纪30年代就有多人提醒过外公“他已被特务盯上”,他也早就在1934年的《社会月报》上表达了“为了理想,我愿意牺牲一切”的决心。听沈西苓先生这么一说,外公回想起是有那么一个个子不高却总是在外公拍片现场做场务杂事的中国男子。沈西苓还告诉外公,不久前这个人已被杀了。这件事情后来也成了外公决定编导影片《火的洗礼》的原因。外公把主人公、一名日伪女特务的认知和觉醒过程作为影片的主题来叙述,以告诫那些充当敌人帮凶之人,尽早悬崖勒马回头是岸,不要当汉奸来残害中国人!

———— · ————

1939年至1941年,外公编导了抗战影片《长空万里》和《火的洗礼》。1948年,外公加入昆仑影片公司。1951年2月起,外公花了三年时间呕心沥血编导完成的电影《武训传》在全国连映数月,好评如潮。《大公报》《文汇报》《光明日报》等报刊上发表的赞扬肯定该电影的文章有40余篇,被《大众电影》评为年度十部“最佳国产影片”之一。然而,5月20日,《人民日报》发表了社论《应当重视电影〈武训传〉的讨论》,由此展开了一场全国规模的对《武训传》的批判运动,这一场自上而下的整肃运动持续了一年之久。

《武训传》成了新中国首部禁片。回顾这一次重大的人生考验,外公在他的回忆录《银海泛舟》中感叹道:“我作为已经在‘银海’泛舟、年逾半百的‘舟子’,在惊涛骇浪中力撑破帆,几乎濒于覆舟沉海。”当时有人希望他去海外发展,外公仍全身心地投入到电影《通宝河的故事》(后更名为《一条路的故事》)的拍摄中。虽然由于某些原因该片没能成功上映,但外公始终以一颗赤子之心,渴望继续为祖国的电影事业贡献自己的力量,更以自己的实际行动对那些劝他去海外发展的人作出了回答。

后来在毛主席和周总理等党中央领导的直接关心下,外公这叶“舟子”重新起航。1956年,外公编导了以长江第一批女驾驶员成长经历为主题的彩色影片

《乘风破浪》,该片受到了广大观众特别是年轻观众的喜爱。编导和演员们收到了许多青年男女的来信,热忱地表达了他们也希望能当上驾驶员和海员的心愿,“乘风破浪”一词也成为当时的常用语。1980年,《乘风破浪》被选为中央文化部和全国妇联联合举办的“纪念三八国际劳动妇女节七十周年电影周”的四部展映影片之一。该片在济南展映期间,由于济南市民的观影热情太过高涨,一度造成影院门口的混乱,《济南日报》还特地就此事进行了报道。

———— · ————

在外公的电影生涯中,他一共编剧或编导了20余部影片,亲历了中国电影从无声到有声、从战前到战后的两个转型期。1932年到1934年,是外公电影创作的高峰期,在此期间创作的6部电影中,《大路》堪称他的代表作。“大路”象征着自由解放的大路。外公希望通过《大路》,为他心中的“全人类平等自由”和“生的幸福”的愿望描绘更加光辉灿烂的前景蓝图,进一步实践他的“电影救国救民”的理想。

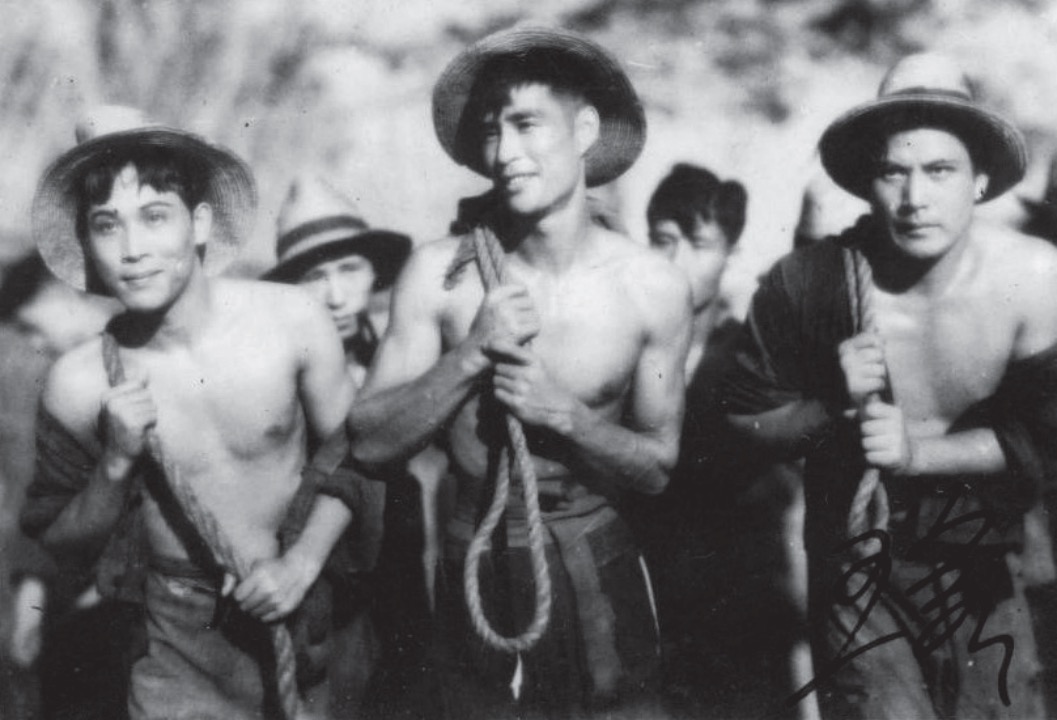

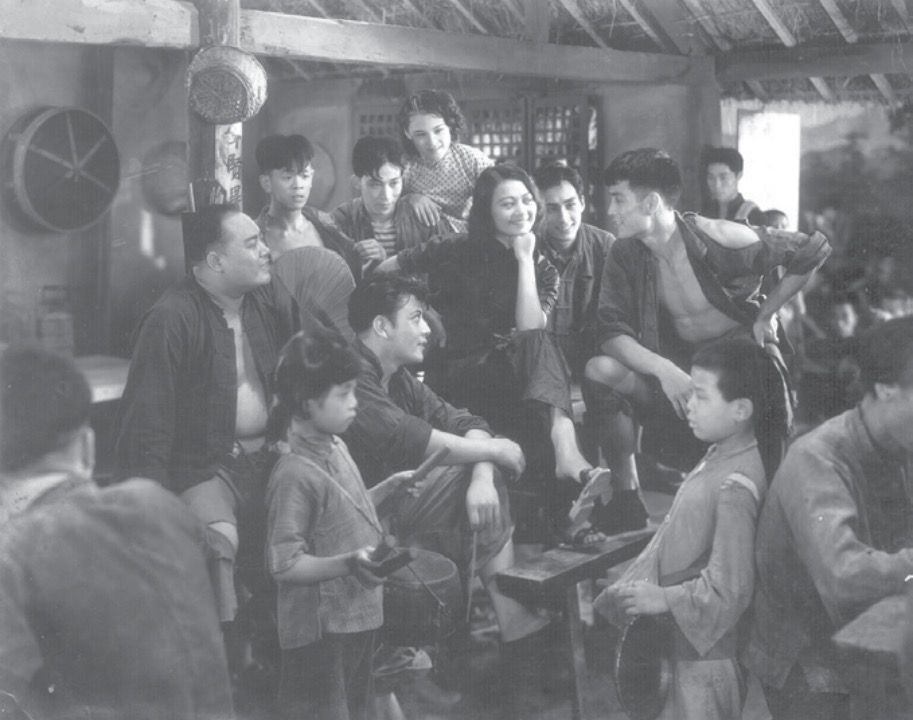

1934年《大路》剧照。筑路工人们合力拉磙。从左至右:小罗(罗朋饰)、金哥(金焰饰)、老张(张翼饰)

1934年《大路》剧照。

1934年5月,外公用一个月的时间,写好反帝电影《大路》的剧情梗概和分镜头剧本。它是中国电影史上第一部以工人阶级为主角的电影,主要讲述金哥和他的五个兄弟不惧压迫,修筑军用公路,最后在与敌人的斗争中英勇牺牲的故事。由金焰、陈燕燕、黎莉莉、张翼等一众青春健康的男女明星主演。6月,《大路》开拍,在无锡太湖、浙西山区等地拍摄外景,又返回上海拍内景,经过为期半年的拍摄和后期工作,终于在1934年底制作完成。

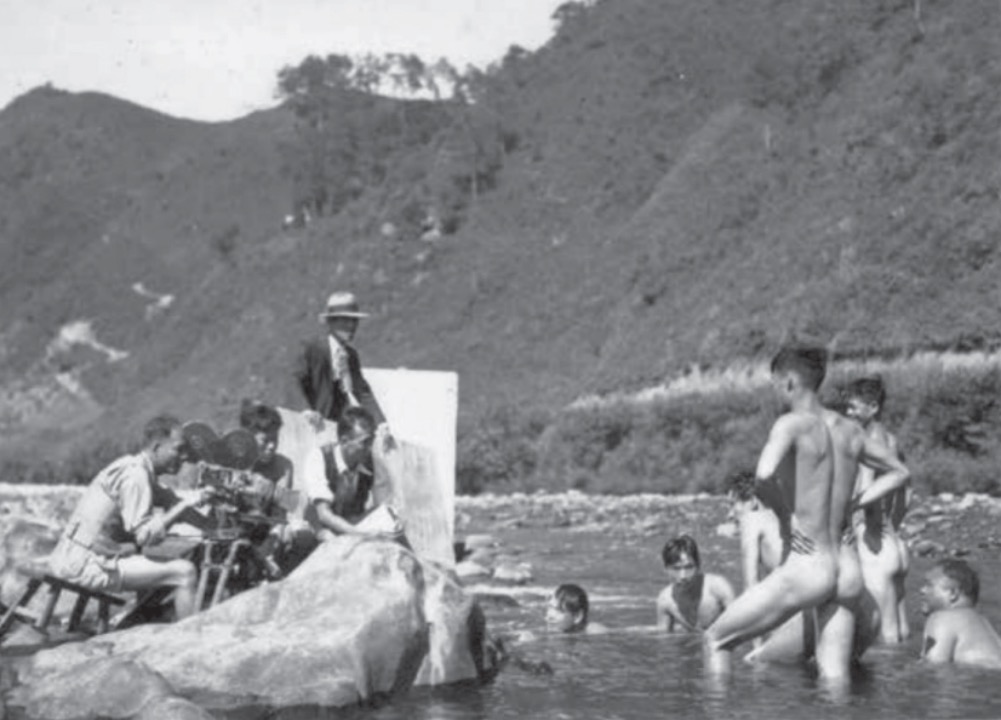

1934年《大路》工作照(左三坐者为孙瑜)。影片中冲破封建世俗禁锢的片段都以一种开放的、阳光的艺术化手段来展现男女青年健康的青春美。孙瑜成为在电影中大胆展现青年男女青春健美的第一人

1934年夏《大路》工作照。前排右起:郑君里、金焰、陈燕燕、张翼;二排右起:孙瑜、章志直、韩兰根、黎莉莉、刘琼;三排:罗朋

1935年元旦,《大路》在上海金城大戏院(今黄浦剧场)首映。由于1934年以后当局和上海租界一同加强了对电影尤其对抗日电影的审查,因此外公只有通过替换词句来避免电影检查当局的剪刀和禁演。在外公为影院写的说明书中找不到“抗日”“东北”“一·二八”“帝国主义”等字眼,代之以“弱小民族的国土”“进逼中的铁蹄和炮火”“敌国”“自求生存”等字句。影片上映后大获成功,因其适应了全国人民抗日救亡运动的新形势,好评如潮,也获得进步影评的肯定和鼓励。

著名音乐家孟波先生曾撰文《〈义勇军进行曲〉和抗日救亡歌咏运动》,关于电影《大路》有这样一段描述:“1934年秋,我有幸在北京路金城大戏院(即今天的黄浦剧场)观看影片《大路》的首映式。那时,我与许多青年人一样,由于民族的危亡和社会的黑暗,正处于苦闷和彷徨之中。影片一开始,银幕上出现一群筑路工人,踏着沉重的步伐拉着铁磙,高唱《开路先锋》歌。这充满革命英雄主义和乐观主义的歌声,博得在场观众的热烈掌声,也震撼着我的心灵。影片在大路筑完时,敌机前来轰炸,造成许多工人和平民的伤亡,而一辆辆军车在大路上飞驰,奔向前方加入民族的求生之战。影片结尾时重又唱起:‘压平路上的崎岖,碾碎前面的艰难。’沉重有力的《大路歌》,象征中国人民有着顽强不屈的意志和无坚不摧的威力。影片结束后,我满含激动的热泪,感到热血沸腾。《大路歌》《开路先锋》的歌声一直萦绕在我的脑际,驱散了我思想上的苦闷和精神上的空虚,第一次感到革命歌声的力量。促使我在同年冬天投身于抗日救亡的群众歌咏运动。”

片中六条“好汉”代表了对未来抱有必胜的信念的工人群体,但他们的性格又各有不同。《大路》是一部典型的“群戏”,勇敢乐观的老金,沉默的老张,率真的章大,古灵精怪的韩小六子,积极进取的小罗,聪明的郑君,豪放的茉莉,温柔的丁香,都尽情释放出角色本身独特的个人魅力。早在外公创作《大路》剧本时,就已经选定好主要演员,把具体的演员和他/她要塑造的角色尽可能地接近,这也是外公在构思剧情和塑造角色时常有的习惯。外公被誉为中国电影界的“伯乐”。《大路》的八个主要演员中,金焰、黎莉莉、陈燕燕、郑君里都曾经过外公的发掘和培养,当时都已成为独当一面的电影明星。外公力求电影里的每一个主要角色,都能得到尽可能的机会发挥自己的特长,也不会让谁“抢”了谁的戏,力求主要角色之间能够相互对比、相互衬托。最后影片中各人物呈现出来的效果是“性格迥异,但是合作起来却相得益彰”。

《大路》截屏

《大路》中多处运用了蒙太奇手法来丰富故事叙事和表达情感,增进与观众的情感共鸣。例如在影片最后一场戏里,金哥和他的五个兄弟终于把军用公路修建完成。这时敌机飞来轰炸扫射,金哥和他的兄弟们全部壮烈牺牲。当中国的军车一辆接一辆经过公路驶向抗敌前线,在敌人轰炸中幸存下来的丁香,好像又幻视了金哥等人从血泊中站了起来,依然在奋力拉着铁磙前进,他们的灵魂仍继续在为中国的革命而奋斗。这时回荡在天空中的《大路歌》又一次雄壮激昂地响起“背起重担朝前走,自由大路快筑完……”音乐与画面的巧妙配合起到了强烈的震撼心灵的效果。《大路》是外公对高尔基的“革命浪漫主义”的进一步探索,同时也贯穿着“孙瑜电影”中的一贯风格——充满诗意的、抒情的、歌颂青春活力的革命的乐观主义风格。

此外,影片中还有一些令人难忘的场景,如筑路工人们在河里洗澡,所有男演员全裸出镜,中国的银幕上第一次展现了震惊西方影坛的人体美。虽然都是中远景,但即使放在今天来看,依然是异常大胆的表现手法,更不用说是在20世纪30年代。还有女孩子亲吻拥抱嬉戏的场景,这些冲破封建世俗禁锢的片段,以一种开放的、阳光的艺术化手段,展现出男女青年健康的青春美。因此,孙瑜也成为在电影中大胆展现青年男女青春健美的第一人。

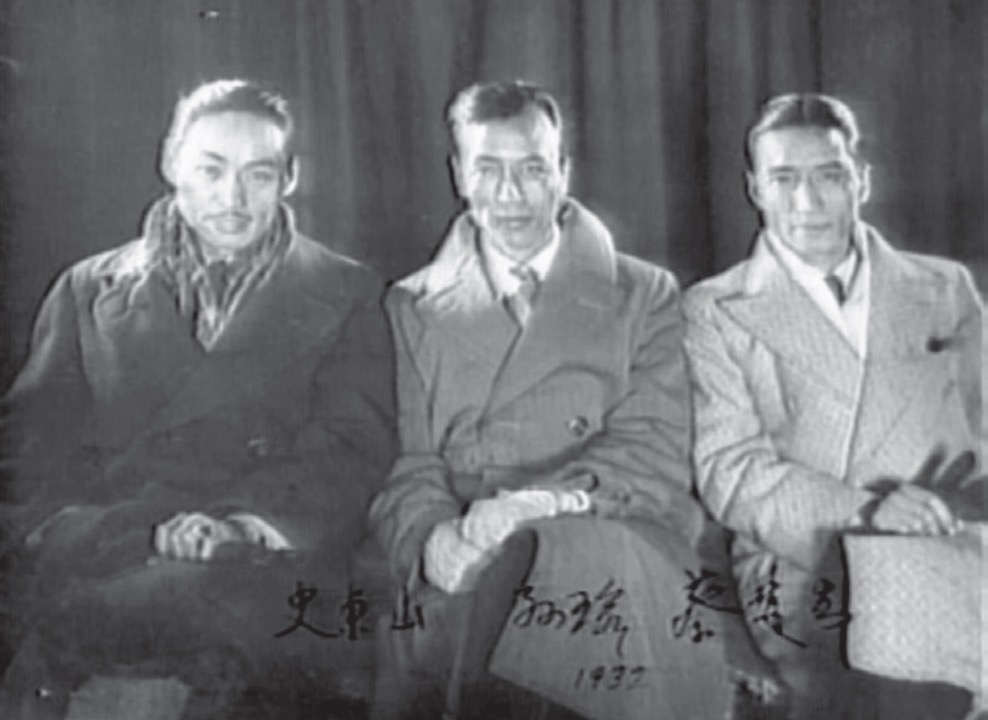

1932年,联华影业公司三大导演史东山(左)、孙瑜(中)、蔡楚生(右)

孙瑜与“骑士”标志在垃圾箱(道具)里的合影照。孙瑜把自己比喻为惯于“在垃圾堆里寻找题材的骑士”。因为在他的影片中主角大部分是工人、渔民、村姑、乞丐、小偷、妓女这类社会底层人民,他们都是孙瑜在垃圾堆里拾到的宝贝。同时他希望自己能成为为劳苦大众摇旗呐喊的骑士,为劳苦大众英勇奋斗的骑士。这是他内心对世界、自由、和平、博爱等精神信仰的一种表现

———— · ————

从自编自导的第一部电影《潇湘泪》开始,外公就不断实践着对电影音乐的探索和创新。1930年上映的《野草闲花》中由金焰和阮玲玉演唱的插曲《寻兄词》,以蜡盘配音的方法使它成为中国电影史上的第一首电影歌曲,《野草闲花》被冠以“中国第一部配音有声片”,开中国电影之新纪元。1934年拍摄的《大路》,横跨了默片和有声片两个世代,外公仍然保持着勇于创新的精神,全片都配有音乐,是一部“无声对白配音歌唱影片”。在片中一些重要部分,还配制了大量的有声音源,如婴儿啼哭、群众怒吼声、马蹄声,以及幽默滑稽的音效。通过声音的使用,整部电影的表意更加明确和精准。全片共有四首歌曲,外公请孙师毅为《开路先锋》作词,外公自己完成了《大路歌》的作词,请安娥完成了《凤阳歌》的改写和《燕燕歌》的作词,之后他请聂耳为《开路先锋》和《大路歌》作曲,并为全片的配乐配音,请任光担任《凤阳歌》和《燕燕歌》的曲作者。

《大路歌》是中国电影音乐史上的第一支劳动号子。外公曾于1955年在《文汇报》上发表过一篇题为《怀念聂耳》的文章,文中提到了《大路歌》的创作过程。《大路歌》由外公先写好歌词,然后请聂耳为其谱曲。外公希望这首歌能够带一点《伏尔加船夫曲》那样悲壮的调子,因为他觉得,筑路工人拉着压路的铁磙时,也好像旧俄船夫们拉着承重的木船,但同时曲调也要体现出筑路工人们渴求自由和解放的精神。把歌词交给聂耳后的一个月里,外公带着摄制团队在无锡和浙江等地考察外景。在此期间,聂耳特地去江湾筑路工地与工人们一起劳动拉铁磙,听他们唱劳动号子,体验他们的内心感受。外公在他的回忆录《银海泛舟》里有这样一段描述:“在我们回上海的第二天,聂耳就兴致勃勃地来到联华二厂附近我住的延平村。不等打开他的大黑皮包拿出歌谱,他就在客室里做工人拉起大铁磙的姿势,哼唱《大路歌》来。他唱得那样起劲,做得那样认真。雄浑豪放的旋律深深地抓住了我,也迷惑了我五岁的孩子和他的两个弟妹……《大路歌》曲谱初稿的写成,立刻使聂耳和我愉快地大步跑到隔壁金焰、王人美的家里,由聂耳弹着钢琴,带头领着我们几个人热闹地合唱起来。我们祝贺他的好成绩,也提出了一些意见。”

《大路歌》写成后,外公和聂耳以及饰演筑路工人的金焰、张翼、郑君里、韩兰根、罗朋、章志直等主要演员,在百代唱片公司灌录了《大路歌》和《开路先锋》,这两首歌放在一张唱片里。影片中另外两首歌,黎莉莉演唱的《新凤阳歌》和陈燕燕演唱的《燕燕歌》,灌成了另一张唱片。两张唱片在《大路》公映时发行,销量极好。特别是主题歌《大路歌》,随着1935年影片的上映广为流传,是抗日战争时期传唱度最高的电影歌曲之一,更成为了“中国革命之号角”,深入人心。

人民教育家陶行知先生在1937年11月27日写给儿子陶城的一封信中,都特别提到:“我已学会《大路歌》,并且教了许多人。”1945年至解放战争时期,《大路歌》和《开路先锋》,被新华广播电台选为开始曲或结尾曲,其悲壮但又洋溢着革命乐观主义精神的旋律,回荡在张家口、大连、华东、北平、武汉、青岛等地的上空,极大地鼓舞了广大民众的昂扬斗志和爱国热情,同时也更加激发了外公炽热的爱国热情。影片《大路》可能是中国第一部同时有两首歌曲入选新华广播电台开始曲和结尾曲的中国电影。到了和平年代的今天,作为革命历史的展现,在上海历史博物馆内,电影《风云儿女》的主题歌《义勇军进行曲》、电影《大路》的主题歌《大路歌》和电影《桃李劫》的主题歌《毕业歌》,这三首歌曲的视频在“文化抗战”展区一直滚动播放着。在上海龙华烈士纪念馆“文化抗战-电影戏剧”展区,影片《大路》的视频介绍也滚动播放着。2005年7月5日,《大路歌》入选由中国文学艺术界联合会、中国电影家协会推选的“中国电影百年百首金曲”。

“四人帮”被粉碎后,孙瑜和上影厂的老同事们欢乐相聚,大家纷纷为新时代的电影创作献计献策(从左二至右:陈鲤庭、于伶、谢晋、艾明之、刘琼、徐桑楚、孙瑜、丁一、桑弧、秦怡、白杨)

———— · ————

1935年2月,苏联在莫斯科举办“国际电影节”,我国选送了联华公司的《大路》、蔡楚生编导的《渔光曲》,以及五部其他影片公司的片子参加电影展。《渔光曲》获“荣誉奖”,成为我国第一部获得国际荣誉的影片。《大路》因为是抗日片,为预防当时已侵占东三省的日本阻难,制片人陶伯逊特地将《大路》一片由上海寄往海参崴,再绕道西伯利亚,由火车转送莫斯科,由于绕道费时,最终没能来得及赶上电影节的评选,这也是外公心中的一大遗憾。近几十年来世界上数十个国家的各大城市举办了近60次“孙瑜电影回顾展”,几乎每次都会放映孙瑜的代表作《大路》。回过头来重看在20世纪30年代拍摄的《大路》,影评人士无不认为它是惊世之作。当年《大路》未能赶上莫斯科“国际电影节”的遗憾,也算是得到一定弥补。

1995年12月28日,在纪念世界电影诞生100周年暨中国电影诞生90周年之际,孙瑜荣获“中国电影世纪奖-导演奖”。2005年,为纪念中国电影100周年诞辰,中国电影资料馆编选了“中国百年百部电影佳作(1905-2005)”,电影《大路》名列其中。在港台地区,2005年3月27日,第24届香港电影金像奖特别推出“纪念中国电影百年诞辰(1905-2005)”的主题,103部影片被票选为中国电影史上最优秀、最具代表性的影片,孙瑜编导的两部影片《大路》和《小玩意》名列其中。2011年1月,台湾台北金马影展执行委员会票选出“影史百大华语电影”,电影《大路》名列其中,同时孙瑜被票选为“五十大华语导演”之一。2024年11月,金鸡影展以“大路”为主题,金鸡国产电影展特别献映了由孙瑜编导,金焰、黎莉莉、陈燕燕等主演的《大路》,以及由孙瑜编导演,阮玲玉、黎莉莉等主演的《小玩意》,以缅怀大师、致敬先行。

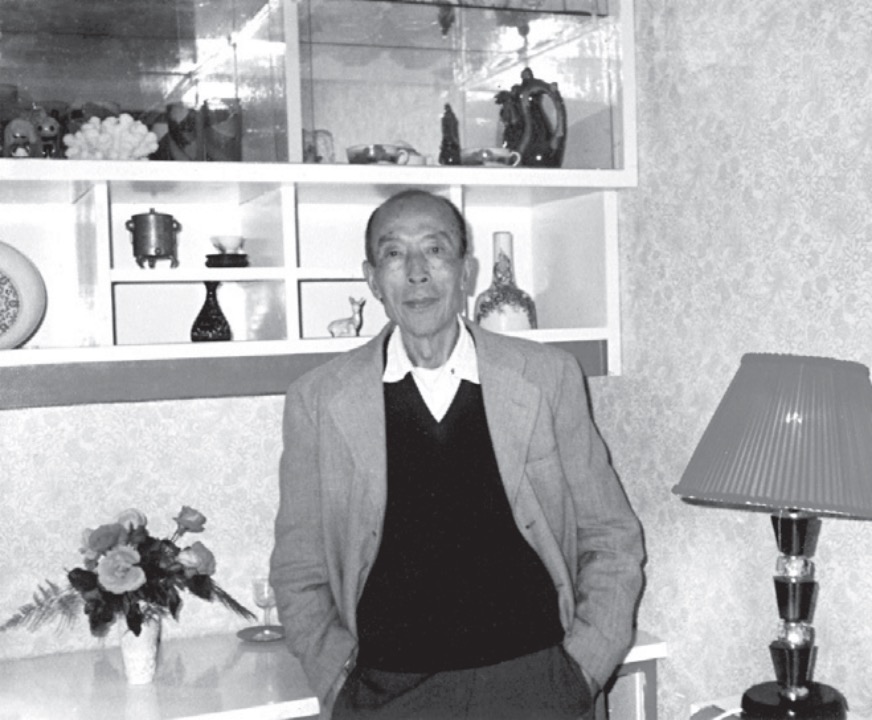

1981年,81岁的孙瑜在家中留影

———— · ————

今年是中国电影诞生120周年。从戏曲默片《定军山》到全球影史票房第五的《哪吒2》,120年的光影长卷里记录下了中华民族的文明觉醒史。回望在那个电影尚属新兴艺术的年代,外公毅然决然,一步步踏入了电影界的大门。当时正值中国电影业发展的关键阶段,虽然面临拍摄条件简陋和经验缺乏的挑战,但外公和同时代的电影人一起,全力以赴推动了早期中国电影的发展。他们的一生不仅是光影交织的艺术探索之旅,更是对电影艺术无尽热爱与奉献的见证。外公始终牢记同为南开中学校友的周总理对他的殷切期望,“为人民的电影事业而努力”,终其一生践行着一名电影工作者的初心和使命!“孙瑜电影”都是为人民大众而拍的,贴近现实生活,紧紧把握时代脉搏,也记录着人性的光辉与暗影,因此才能引起广大观众内心深处的共鸣。

外公的墓志铭上写着“他为理想而生,如今他为理想而死”。电影就是他的理想,就是他的生命!今天,站在孙瑜诞辰125周年的节点上,我们作为孙瑜的后人,不仅要缅怀他“为了理想,我愿意牺牲一切!”的精神,更要学习他乐观向上的价值观,勇于面对生活的考验,积极追求自己的梦想并创造美好的未来,如他写于1945年夏的那句话:“永远勇敢!永远希望!”

(原文刊载于《上海采风》2025 年 03 期,第38-45 页。)