罗迅

1932年以前大学物理系毕业、并长期从事物理教学或研究又卓有成就的人中,确有不少人理应为之作传,如陈茂康⋯⋯ 等等。

——戴念祖《我国早期的近代物理学家》

2020年初,在翻阅重庆广益中学校史时,“陈茂康,旧制2班(1904年)毕业。早年著名的唐山工学院教授”,这段文字引起我的注意。由史料得知,唐山工学院前身是创办于1896年的山海关北洋铁路官学堂,1928年更名为交通大学唐山工程学院。民国初年的大学理工科教授一般都有留学欧美或日本的背景。那么唐山工学院教授陈茂康有留学经历吗?校史和南岸区志均无相关记载。这激起我探究兴趣。此后,在编写2021年出版的应时书籍时,顺便收集陈茂康的相关资料,两年多来有不少积累。今年恰逢母校130周年校庆征文,正好把这些资料梳理成文,希冀能对校史和地方志有所补白。

广益开蒙 奠定基础

陈茂康、广益中学、唐山工学院教授,校史提供的线索与这两则史料相符。

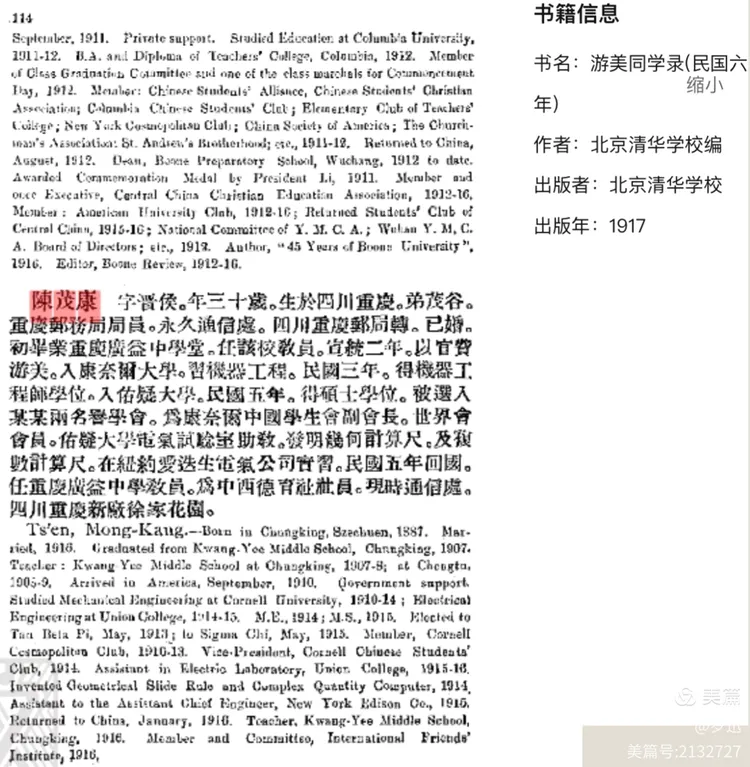

一、《游美同学录》

据本书编者所述,书中同学简历皆由本人填表寄回,因此有较高的可信度。

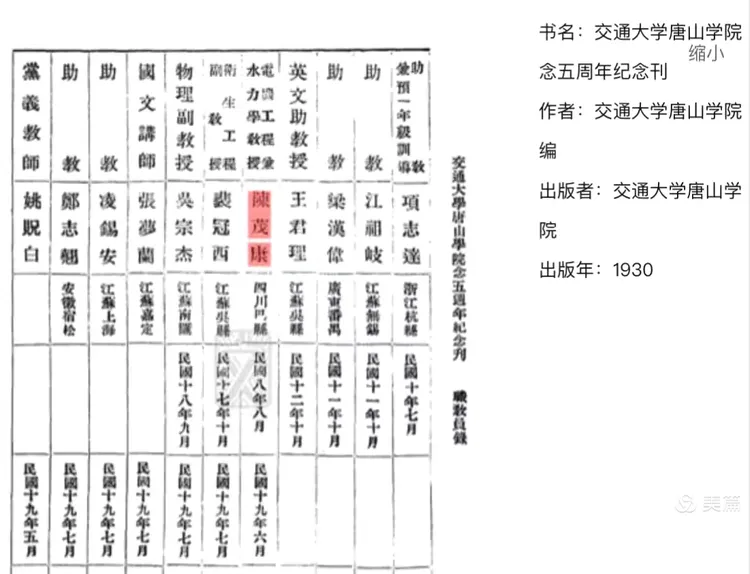

二、《交通大学唐山学院念五周年纪念刊》

以这两则史料为始,再将其它史料串连,便寻得陈茂康从清末到民国,乃至新政后的人生踪迹。

陈茂康,字晋侯,生于1887年,四川巴县人,1907年毕业于重庆广益中学旧制二班。(与校史记录的毕业于1904年不同,《游美同学录》的英文原文为:“Graduated from Kwang-Yee,Middle School Chungking,1907”)。这所由英国公谊会1892年创办,实行七年免费义学的教会学校,是清末民初许多天资聪颖却又家境贫寒学生求学的最佳选择。

陈茂康在广益学习期间,经历了广益办学模式的重大转折:1904年广益学堂由城内都邮街迁至巴县崇文里文峰塔下,大兴土木修建校舍,并改名为学制5年的广益中学。虽然不再免费,每人每年学费高达30两白银,但因为教学质量高,声名远播方圆数百里。1906年在校学生就由1904年的40人增长到60人。学生数量的快速增加,应该是陈茂康毕业后能留校任教的重要因素。一方面母校对其学生知根知底,另一方面受过中等教育,出身贫寒的学子能任职母校,几乎是那个时代最好的职业选择:既可自食其力衣食无忧,又可业余自学继续提高,等待更好的深造机会。

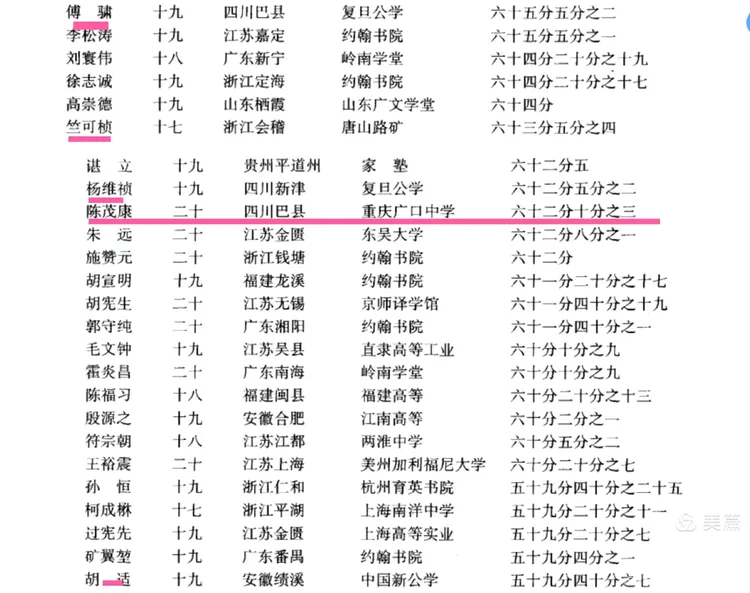

果然,机会来了。1910年清廷游美学务处招考第二批庚款留美学生,陈茂康、傅骕、杨维祯三位川籍学子与胡适、赵元任、竺可桢等四百多青年才俊参加了考试,陈茂康以复试第三十九名金榜题名。

关于这次考试,胡适在《四十自述》中有过生动的描述:

留美考试分两场。第一场考国文和英文,及格者才许可考第二场的各种科学。国文试题为“不以规矩不能成方圆说”。我想这个题目不容易发挥。又因为我平时喜欢看杂书。就做了一篇乱谈考据的短文。开卷就说,“矩之作也,不可考矣,规之作也,其在周之末世乎?”

下文我说《周髀算经》作圆之法足证其时尚不知道用规作圆;又孔子说“不逾矩”,而不并举规矩,至墨子孟子始以规矩并用,足证规之晚出。这完全是一时异想天开的考据。不料,那时候看卷子的先生也有考据癖。大赏识这篇短文,批了一百分。英文考了六十,头场平均八十,取了第十名。第二场考的各种科学如西洋史,如动物学,如物理学,都是我临时抱佛脚预备起来的,所以考得很不得意。幸亏头场的分数占了大便宜,所以我第二场还考了个第五十五名,取送出洋的共七十名,我很挨近榜尾了。

对第二场考试,赵元任在《早年回忆》中则记载得比胡适详细:

然后考代数、平面几何、希腊史、罗马史、德文或法文。我选择了德文。次一天考的是物理、植物、动物、生理、化学、三角。第三天凌晨两点钟,我便起床温习立体几何、英国史、世界地理、拉丁文。最后一项是选习的。

从这两位未来学界泰斗的叙述中可以看出,即使用今天的标准衡量,这次考试的水平也很高。不仅科目多,范围广 ,数理化史地生,文理兼有,而且还要选考德文(法文)或拉丁文。

第一场考试偏文史,国文论说文“不以规矩不能成方圆说”出自《孟子·离娄章句上》,主要考察考生对经典经史的熟悉程度。而英文论说文“借外债筑路之利弊关系论”则着眼于当时社会热点问题,考察学生对中外关系实质性的认识。这场考试喜欢文史的考生,自由发挥余地较大,容易得高分,如胡适列第十,而喜欢数理的考生就比较吃亏,如陈茂康列第七十二,如果这是最终的排名,他就名落孙山了。

第二场考试偏数理,而且除选考的德文(法文)和拉丁文外,各科都要求用英文答卷,这既要求考生数理水平高,更要求英文运用纯熟、表述准确。而这正是陈茂康的强项:在用英语实施全部教学的广益中学浸淫十年,其英文水平毋庸置疑。两场考试后的平均分数,陈茂康上升到第三十九,由此推断,陈茂康在广益应该任教数理科目。

对比胡适从第十下降到第五十五,赵元任从第二十四上升到第二,竺可桢由一百三十七上升到二十八,可以看出,陈茂康和竺可桢偏理工,胡适偏文史,赵元任则文理兼备,这洽与四人以后的学术生涯相吻合。

另外,根据清廷档案记载,这次考试中有8人因作弊被取消考试资格。

同时需辩明陈茂康的年龄。按清廷游美学务处发布的上榜名录所载,陈茂康1910年为20岁,而据《游美同学录》的记载推断,陈茂康这一年应为23岁。

之所以有两种不同的年龄记载,是因为当时清廷对考生年龄上限规定为二十岁,所以报考时超龄考生只好按上限填报年龄。而归国后为《游美同学录》填写履历时,这些当年为留美而少报年龄的同学自然就恢复了自己的真实年龄。陈茂康也应该属于此例,所以他出生于1887年。

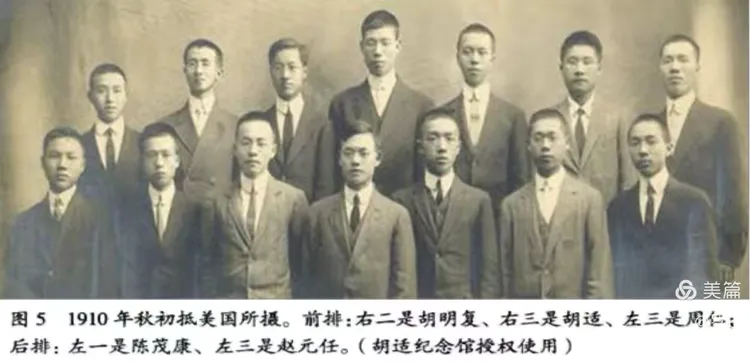

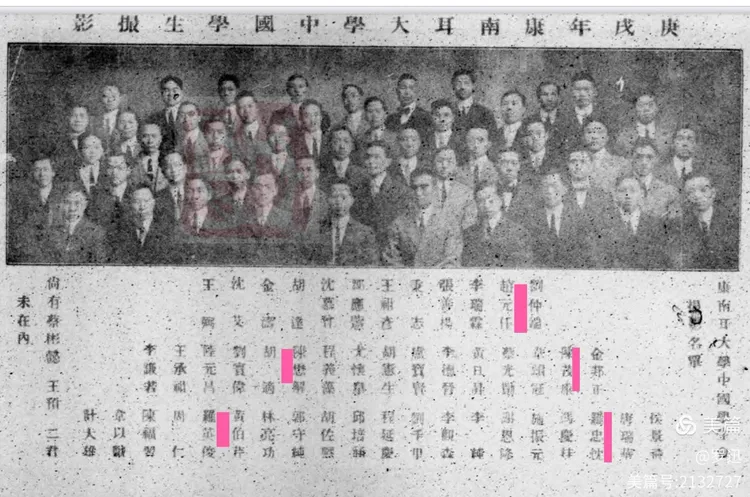

与第一批庚款留美学子相同,第二批学子在北京留下了弥足珍贵的合影。

根据相关史料记载,胡适、赵元任和竺可桢在合影中的位置能够确定,遗憾的是无法确定陈茂康的位置。

北京的合影还是长袍马褂,到上海就剪辫换装了。赵元任在《早年回忆》说,上船离开中国前“必须换穿西装,最重要一点是剪掉发辫。我告诉理发师剪掉辫子时,他问了我两次,以便确定我要那么做。他说有一个人(不是我们团体之一)剪掉了辫子,他的太太竟而自杀。”

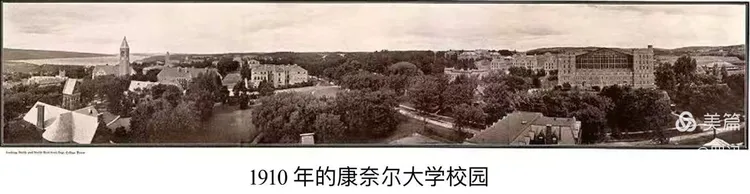

康大负笈 研学相长

1910年8月16日,陈茂康和胡适、赵元任、竺可桢等七十名风华正茂的学子,从上海搭乘中国号邮轮(巧合的是第一批庚款留美学子搭乘的也是这艘邮轮)经日本横滨横渡太平洋,9月10抵达旧金山。随即与胡适、赵元任等同学来到位于美国纽约州伊萨卡市的康奈尔大学。

成立于1865年的康奈尔大学是常春藤盟校八成员之一,早年以农学和工程专业见长。由于清廷有留美学生必须“以十分之八习农工商矿等科,以十分之二习法政理财师范诸学”的规定,所以康大是清末庚款留美学生最多的大学,1910年留学康大的有十四人,占当年庚款留美学子的五分之一,这十四人中仅有一位攻读政治经济,就连归国后以文学和哲学闻名的胡适,也是一年半后才由农学院转入文学院。

这张初到康大的合影与出国前的合影相差不过数月,却恍如隔世:剪了辫子换上西装的他们气宇轩昂,颇有天将降大任于斯的勃勃英姿。照片中的陈茂康也意气风发、自信满满,这多少弥补了前一张合影没有找到陈茂康影像的遗憾。

陈茂康在美求学五年,几无踪迹可寻。惟《胡适留学日记》可寻得片痕断迹。

与胡适同年留学康大的十三位同学,有十一位在胡适留学日记中有记载,列前四位的是赵元任15次,胡明复8次,沈保艾4次,陈茂康3次。归国后,胡适与前两人的友情延续终生,与后两人则再无交集。

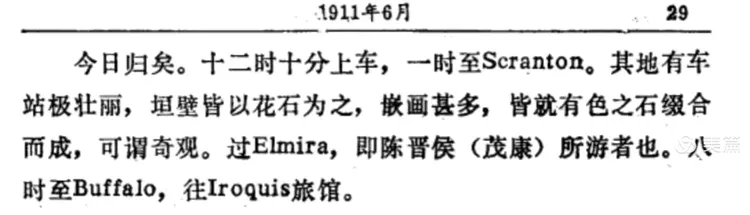

1911年6月23日的日记:

胡适在这里记载的是,在留学第一学年结束时,他应邀到费城孛可诺松林区参加中国基督教学生联合会的暑期聚会后,归途时经过了陈茂康曾经游历过的“Elmira”。

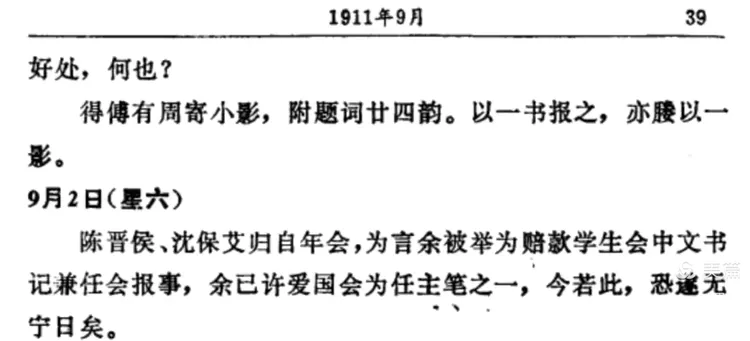

同年9月2日的日记:

这件事缘起于,8月中旬陈茂康与康大绝大多数中国留学生(《胡适日记》:“十去其九”)利用留美的第一个暑假,到普林斯顿大学参加中国留学生一年一度的重要联谊活动——东美中国学生会夏令营。胡适因为写作康奈尔大学创办者之一的《康南耳君传》没有参加,陈、沈回校后特地来告诉胡适:他被选为赔款学生会中文书记兼会报编辑。

1911年8月东美中国学生会夏令营合影,陈茂康的身影应该就在康奈尔大学校旗"CORNELL"后。

1914年8月14日的日记:

今夜同仁有“社会改良会之议”,君倡之,和之者梅觐庄、陈晋侯、杨杏佛、胡明复、胡适之也。

这则日记记录的是,在送同批留美的许先甲归国聚会时,许先甲痛感祖国存在的社会陋习,倡议成立社会改良会以兴利除弊,陈茂康等诸位同学均表赞同。

这三则日记让我们捕捉到陈茂康留学期间学业之外的信息:他热爱生活,第一学年就充分利用闲暇时间外出游历以增长见识;他疾恶如仇,赞许同学促进祖国的社会改良的议题。

与日记提到其他同学(如赵元任、胡明复)常有褒语比较,胡适对陈茂康纯客观的记叙,似乎说明俩人有交往但无私交。这应该是两人的专业方向和兴趣爱好大异其趣所致。

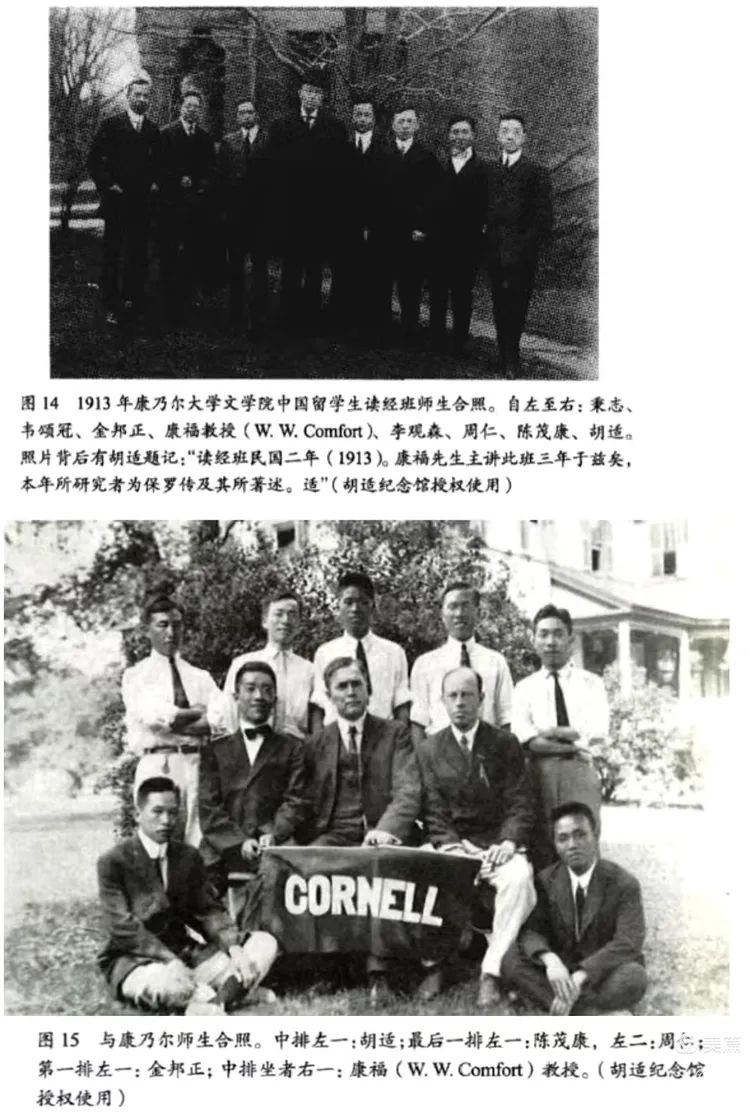

但下面两张合影表明,他俩还是有相同的关注点。

两张合影中的康福教授是胡适的法文老师,同时也是虔诚的基督徒。据《胡适日记》记载,从1911年10月到1912年12月的一年多,每个星期天胡适都和一些中国同学去听康福教授的圣经课。两张合影中的中国学生有基督徒,如李观森;也有对基督教文化感兴趣者,如胡适,不知道陈茂康是前者还是后者?

此外,陈荗康是康大中国学生会副会长,世界学生会会员;胡适则是前者的会员,后者的会长,在康大校园学生社团活动中,两人应该有交集。

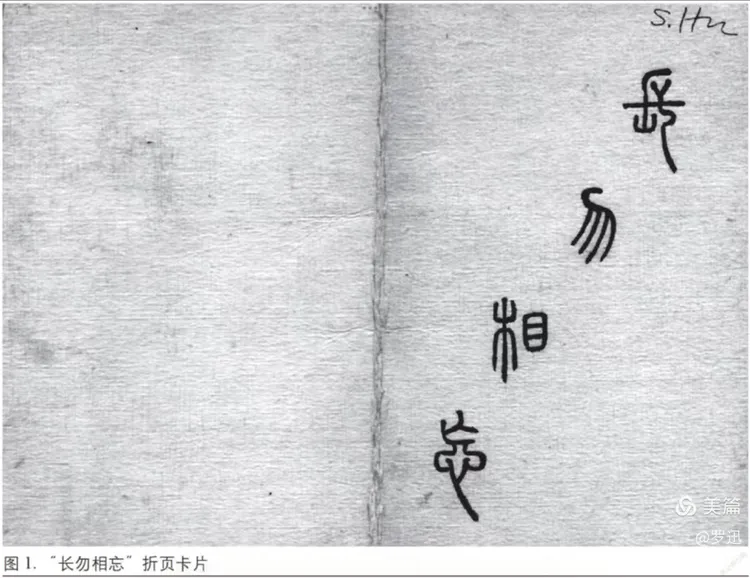

果然,在一份封面写有篆书“长勿相忘”的几张折页上,留下了他俩的签名。

上图右上角的S.Hu是胡适的英文签名缩写。

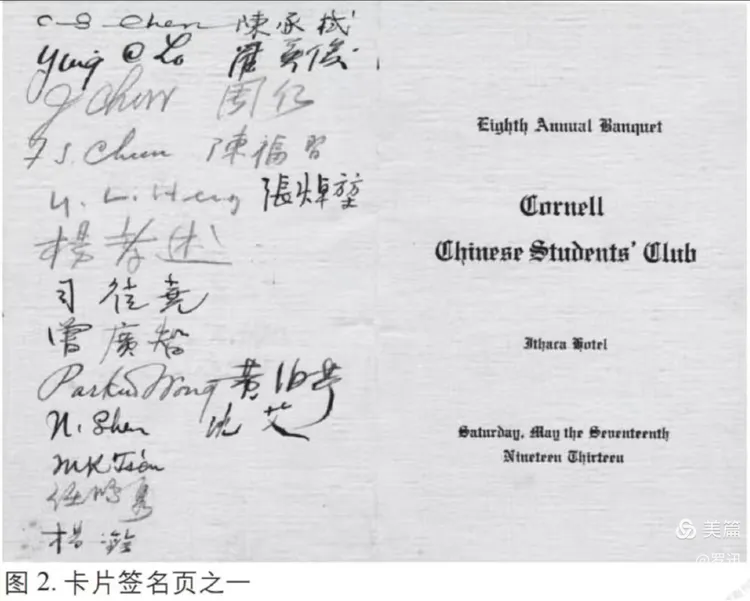

下图左下角第三行的M.K.Tsen是陈茂康的英文签名缩写。

这几张折页记录的是1913年5月17日的一次聚会:在这个星期六的下午,康大中国学生会第八届年会晚宴在卡尤加酒店湖畔举办。参加晚宴并签名的有在校的四十多名中国留学生,除陈茂康和胡适外,还有与陈茂康回国后学术生涯有关联的任鸿隽、杨铨(杏佛)、陈福习、罗英俊等人。

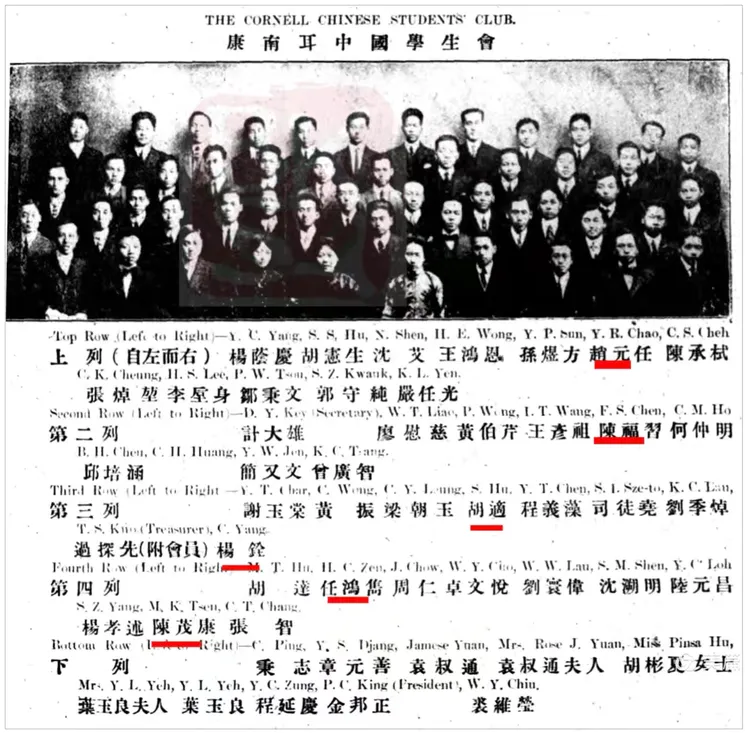

1914年秋期《留美学生季报》刊载的康奈尔中国学生会合影中就有本文提到陈茂康的几位同学。

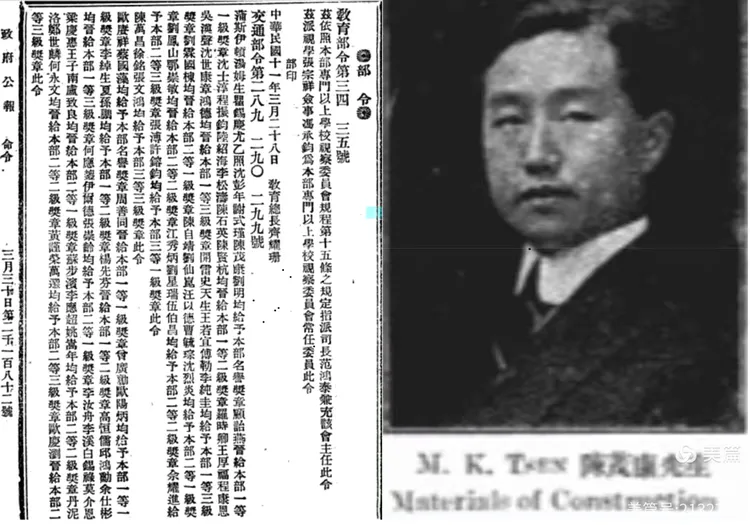

1914年6月,陈茂康从康奈尔大学机械工程专业毕业并获得机械工程师(M.E)学位,随即进入纽约州联合学院攻读电气工程,并兼联合学院电气试验室助教。

由于学业优异,1913年陈茂康入选美国大学工程学优等生协会(Tau Beta Pi)会员,该协会创建于1885年,是美国历史第二悠久的大学荣誉协会,其初衷是为了“将杰出的工程师从人群中标记出来”,许多工程界与科技界的杰出人物都是该协会的会员,包括19名诺贝尔奖得主。1915年陈茂康在纽约爱迪生电气公司实习时先后任助理工程师和主任助理工程师。留学期间陈茂康还有两项小发明:几何计算尺及复数计算尺,这两种计算尺在上世纪前半叶,通常被认为是工程师身份的象征。

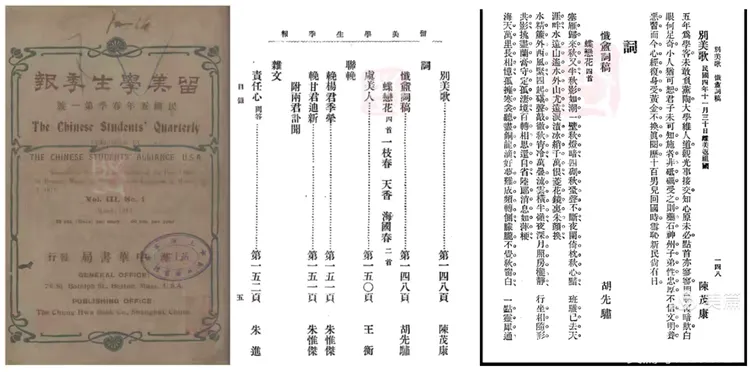

此外他还在任鸿隽、杨杏佛等人创办于1915年的中国第一份横排使用标点符号的综合性杂志《科学》创刊号和第二期发表论文《平面数学》。

1915年11月,陈茂康取得电机工程硕士学位(M.S.E.E)后归国。离美前,工科男陈茂康秀了一把文艺范:

唐院授业 初获赞赏

陈茂康回国的1016年,欧洲一战正酣,祖国百业凋零。在报国无门的情况下,母校广益中学又一次接纳了他。

再次回到广益,年近30的陈茂康成了家,在教学的同时,还利用留学美国,熟悉中西方文化的优势,加入以促进中西文明融合为宗旨的重庆中西德育社,参与中西文化交流的社会工作。

《游美同学录》中的“现时通讯处,四川重庆新厂徐家花园”,应该就在广益中学附近。熟悉黄桷垭的人都知道,离黄桷垭几公里之外有个叫老厂的地方,其得名于清朝初年曾在此设置生产鞋钉、马掌的铁厂。后来因为又建分厂于黄桷垭,遂称原来的厂为老厂,黄桷垭的分厂则称为新厂。而黄桷垭在上世纪九十年代仍有一地名为新厂坝。

值得注意的是,陈茂康把其弟陈茂谷任职的重庆邮局作为永久通讯处。这既有他对与留学经历相匹配职业的更高期待,也是对中学教师职业不稳定的预判,而其弟职业的稳定性是防止通讯失联的最好保证。(查阅史料得知,其弟供职于民国政府邮务系统达三十多年)

陈茂康的预判不幸而中。

1918年6月24日,曾参加1913年5月聚会的任鸿隽,在给胡适的信中写到:“近来闻见所及,知留学归国者多无事可做,其毫无实际,徒藉留学生头衔博衣食者无论矣,亦有专门人才,学问过人(如陈茂康、傅有周等),归国后或赋闲居,或返美国教书”。

同样参与了那次聚会的杨杏佛证实了陈茂康的失业状况。

1919年2月19日,时任汉阳铁厂会计处成本科科长的杨杏佛在日记中写到:

“陈茂康君今日来汉厂,陈君为康南耳旧同学,⋯⋯从事电学盖八年矣,在吾国电机人才中诚为第一人物,然归国后竟无用武之地。今来此拟谋入铁厂为工师,然就现象恐不易成”。

同年4月18日日记:“下午参观兵工厂,并访陈茂康君。晚约陈茂康、陈福习、易鼎新三君至舍晚膳”。

陈福习(也是那次聚会的参与者)、易鼎新是与陈茂康同批赴美攻读工程科的同学,时任汉阳铁厂工程师。暮春4月,陈茂康仍盘桓武汉,失去广益教职应为事实。

幸运的是,同年8月,他受聘唐山工业专门学校(唐山工学院前身)。

这时担任唐山工业专门学校教务长的,是1911年毕业于康奈尔大学土木工程专业、被誉为中国工程教育家的罗忠忱。下面这张拍摄于1910年,刊载于1911年《留美学生年报》上的合影说明他俩在康大是有交集的。

罗忠忱归国不久即被聘为唐山工业专门学校教授并兼教务长。与陈茂康同年被聘的还有也参加了1913年聚会的罗英俊。

归国三年,陈茂康终于得到施展所学,报效祖国的机会。从1919年8月到1930年6月,他担任唐院电机工程和水力学、工程材料教授,1924年10月罗英俊离职后又代理实习工厂的管理员。

唐院十一年是陈茂康学术生涯的起步,他踏踏实实致力于教学,给学生留下深刻的印象。唐山工学院第一位女学生朱颖卓60多年后还清楚地回忆,“这一年的课程有:华风翔教授的机械工程和材料试验,伍镜湖教授教的铁路曲线的测量,顾宜孙教授教的钢筋混凝土结构、钢结构和桥粱设计,林炳贤教授教的房屋建筑和木结构设计,陈茂康教授教的水力学和电机工程,还有罗忠忱教授教的实用天文学,真是电机、机械、铁道、公路、桥梁、房屋等几乎都涉及了”。

唐院时期,除了在1922年第一期《交通大学月刊》发表一篇论文外,鲜有陈茂康的史迹可寻。但从这期间他担任中国工程学会工程教育研究委员会委员,1922年3月北洋政府交通部发布部令授予他荣誉奖章,再结合在《1922年交通大学毕业纪念册》中的影像、交通部唐山大学1924届(甲子)毕业师生合影、1926年中国工程学会第九次年会代表合影、1930年《交通大学唐山学院念五周年纪念刊》中的影像,可以看出,因为教学工作得到社会的认可和赞誉,他事业有成、踌躇满志的持重。

物所深耕 学界首创

1930年,陈茂康获聘中央研究院物理研究所。

成立于1928年6月的中央研究院,是民国时期中国最高学术研究机关。陈茂康在康奈尔大学的同学,曾盛赞陈茂康“在吾国电机人才中诚为第一人物”的杨杏佛为中研院首任总干事。

陈茂康的到职,使包括兼任所长丁西林在内,实际只有三位专任研究员的物理所如虎添翼,开始了物理所的黄金十年。

这也是陈茂康学术生涯的黄金十年。

他陆续加入多个全国性学会:

1930年加入中国科学社工程科学组电机工程股。

1931年加入中国工程师学会电机组;获聘为国民政府实业部工业标准委员会委员。

1932年加入中国物理学会。

1934年任中国科学社《科学》月刊专科编辑。

1935年加入中国日食观测委员会;参加庚款留美学生考试命题阅卷工作。

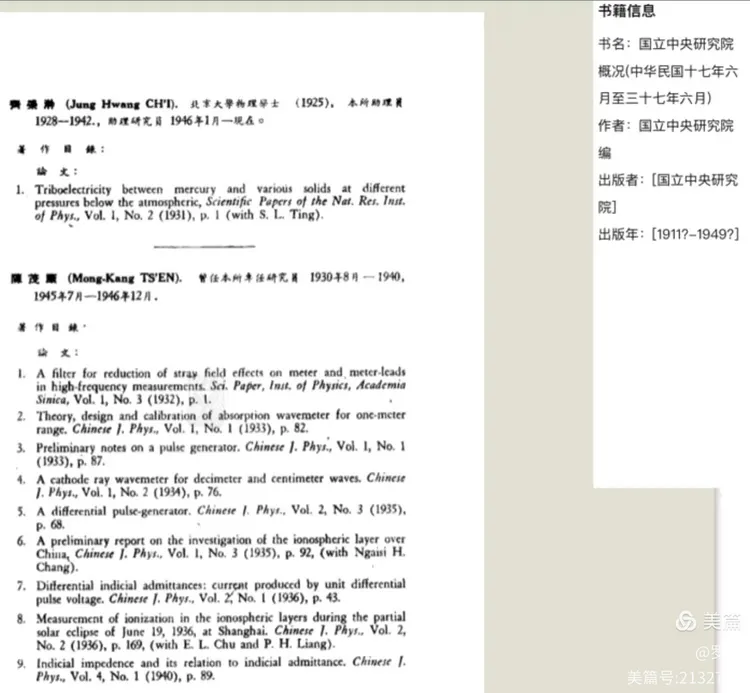

他在物理所无线电研究室相继主持多项研究工作,并就研究结果发表多篇学术文章:

1932年在《国立中央研究院物理研究所集刊》发表《减少高频量度中杂散场作用之滤器》。

1933年在《中国物理学报》发表《一种脉流发电机之初记》;与蔡金涛发表《一公尺左右吸收式波长计之理论与计划及校准》。

1934年在《中国物理学报》发表《一量数分米或数厘米电波之阴极射线波长计上段理论研究》;在《科学》发表《天空电离层之主要测高法》。

1935年在《中国物理学报》发表《研究中国天空电离层之初草报告》和《较差脉流发电器》;在《科学》发表《从因次方程推想空间时间造成世界之拟论》。

1936年在《中国物理学报》发表《单个较差脉压所发之脉流》,与朱恩隆、梁百先发表《公历一九三六年六月十九日上海日偏蚀时天空电离层游离程度之测量》。这次观测是中国最早的电波传播实验、最早的电离层游离程度研究成果。

1940年在《理论物理》发表《个体阻抗及其与个体导纳的关系》。

据中国物理学史研究者统计,1928至1947年的20年间(1940年至1945年7月陈茂康返唐山工学院任教),陈茂康任职物理所十三年,在《中央研究院物理所集刊》上发表的论文数量,居物理所研究员第五位。研究者认为:“可以说中研物理所的物理学研究是与中国物理学研究同时起步的。⋯⋯。归纳起来,研究工作有以下几方面:以陈茂康为主,开展无线电方面研究,发表论文8篇,涉及高空电离层高度测定以及该测定所需的脉冲发电机的制造,数厘米和数十厘米阴极射线波长计的理论和实验研究,一米左右吸收式波长计之理论、设计与校准等;⋯⋯。丁燮林的低压摩擦电研究和测量重力加速度g的摆,陈茂康的吸收式波长计和阴极射线波长计,潘承诰的水晶压电均被认为是这一时期国内物理学研究成果中之佼佼者。”

黔渝颠沛 烽火弦歌

1937年8月淞沪会战打响,物理所仓促迁往上海租界。1938年8月,陈茂康主持的无线电研究室又辗转迁至桂林。自抗战军兴,由于经费减少,研究重心转向战时应用。据《国立中央研究院民国二十六年度至二十八年度总报告 》所载,这期间物理所无线电研究室完成的工作有:将原有的晶片控制式发报机经改装成报话两用;试制成振子整流器,以解决轻便收报机所用高压直流电源问题;将旧发电机改装成手摇发电机作发报机电源;与桂林科学实验馆合作进行广西全省无线电通信网之设计与建设;试制成便携式超短波无线电收发报机、电解电容器、无线电地雷爆炸控制器等。

虽然报告还提到“高空电离层之探讨”“得暇当继续研究”,但这项陈茂康战前已开展的偏基础的实验物理研究最终未能继续,并在1940年初离职物理所。

1940年初,陈茂康应1916年毕业于康奈尔大学的茅以升院长之聘,重回辗转流徙迁至贵州平越县的交通大学唐山工学院任教。

平越县城是贵州中部一个群山环抱,一水环绕,人口四五千,街道二三条的小山城。虽然经济落后,物资匮乏,交通不便,消息闭塞,但有一个相对安定的办学环境。战乱之中,国内学术交流活动大为减少,陈茂康只在1942年参加了中国工程师学会第十届年会,并发表论文《电路的偶对原理之应用及其实验》,但专注教学的他还是给当年的学生留下“陈茂康教授教电机学,讲课简明扼要,对同学和蔼”的印象,并于1944年获得为期一年的教育部国立大学教授学术休假殊荣。

1945年初,日军攻占离平越仅百余里的贵州独山,平越告急,唐山工学院又迁至重庆璧山。这时物理所也从桂林迁至重庆北碚,并在北碚设立了高空电离层观测台。同年7月,陈茂康重回物理所,再启因战争而中止的天空电离层观测。但由于历年战乱辗转搬迁,图书资料和仪器设备损失惨重,研究工作进展不大。

在陈茂康回国的前三十年中,他埋头学术,辛勤耕耘,学术之外的事无暇顾及,但八年抗战的颠沛流离,烽火弦歌改变了他。

与抗战胜利几乎同时到来的是时局动荡,战乱频仍。

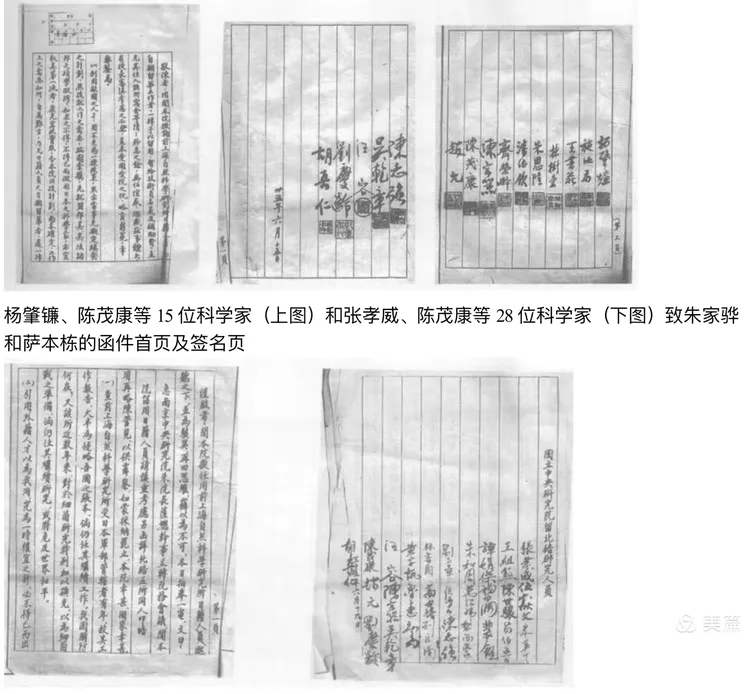

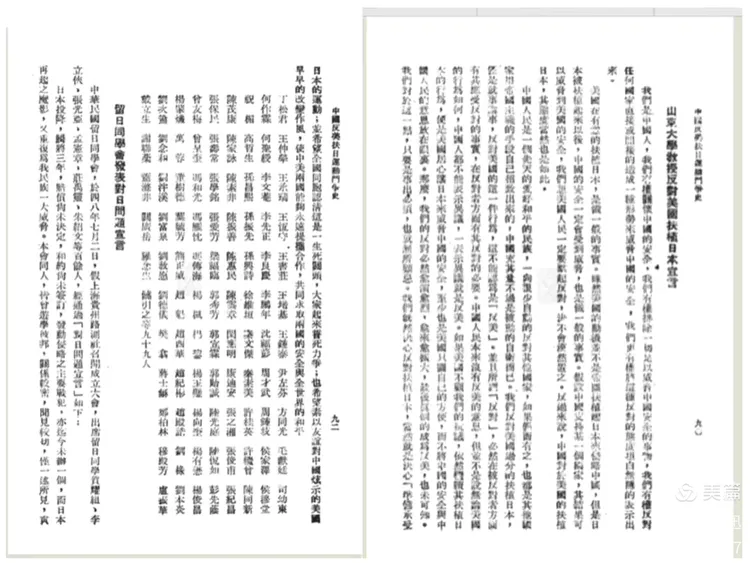

1946年,军统局向中央研究院提出留用日本原子能专家,以开展原子弹研究的动议,企图借中央研究院之名留用在华日籍人员。原子能运用属于物理所的研究范畴,这当然激起了物理所研究人员的极大愤慨。1946年6月15日,陈茂康与杨肇镰等十五名物理所专家联合签名并盖上印章,致函中研院院长和总干事,从情理、敌我态势、“人才”本身、保密性以及国际关系等方面,反对留用所谓日籍专家。为了形成強大的舆论压力,四天之后,陈茂康又与张孝威等二十八位中研院仍在北碚的专家致函院方,表达了同样的反对态度。在众多学者的反对下,中央研究院院务会议决定“暂无留用之必要”,这场闹剧最终黯然收场。

1947年初,随物理所复返上海刚半年,陈茂康又来到山东大学。

1938年因战争而停办的山东大学,1946年10月复校后,除聘请原山东大学教师回校任教,还聘请了一大批国内知名专家、学者充实师资。

与陈茂康同时到山东大学的物理所研究员兼所长丁西林任物理学教授,后又兼理学院院长,研究员兼秘书杨肇燫任物理学教授兼教务长并代理工学院院长,陈茂康则任电机工程学教授兼工学院电机工程学系主任。

复校后的山东大学百废待兴,当年的工学院教师三十多年后回忆:“抗战胜利后,山东大学重返青岛,原址被美军据为兵营拒不归还。⋯⋯工学院除半幢楼房几间教室之外毫无所有,学生住在美军丢弃的铁皮活动房屋中,实验室没一间,条件确实很差。⋯⋯1946年招生时整个工学院教师没几人,到1947年电机系陈茂康老先生来校即投入电工实验室的建设。⋯⋯至此除采矿系新办外,土、机、电三系都已粗具规模,教师也到齐。”

复校的喜悦还未褪去,动荡的风潮就又频来。从复校至青岛解放的两年多时间,山东大学多次爆发学生罢课游行和教师罢教抗议的风潮。

经历过抗战洗礼的陈茂康没有置身事外。

1948年6月,正当山东大学师生开展反对美国扶植日本复活军国主义的活动时,驻青岛美军为使占据山东大学校舍合法化,提出租借99年的要求,对美军强占校舍和美国扶植日本的行为,师生义愤填膺。学生罢课3天,在校园游行示威;陈茂康等99名教授也发表反对美国扶植日本宣言。最终迫使美军将期限改为两年后归还。

成电秉烛 呕心沥血

新中国成立后,年过花甲的陈茂康随全国高校院系调整,续续在多所高校任教。

1949年6月青岛解放。丁西林和杨肇燫分别担任校务委员会主任、副主任,代行校长职务。不久两人先后调北京任职,陈茂康仍留山东大学任教。

1952年全国高校第一次院系调整,山东大学工学院电机系并入山东工学院电机系,陈茂康随之调到济南。

1953年全国高校第二次院系调整,山东工学院电机系并入上海交通大学电信工程系,陈茂康和他的小儿子陈尚勤(1948年毕业于上海交通大学电机工程系电讯门)又一起调上海交通大学电信工程系载波电话教研室。

1956年初,上海交通大学陈茂康教授在《1956年全国高等学校科学研究题目汇编》中,提交了“石英晶体”(自制)的科研项目。

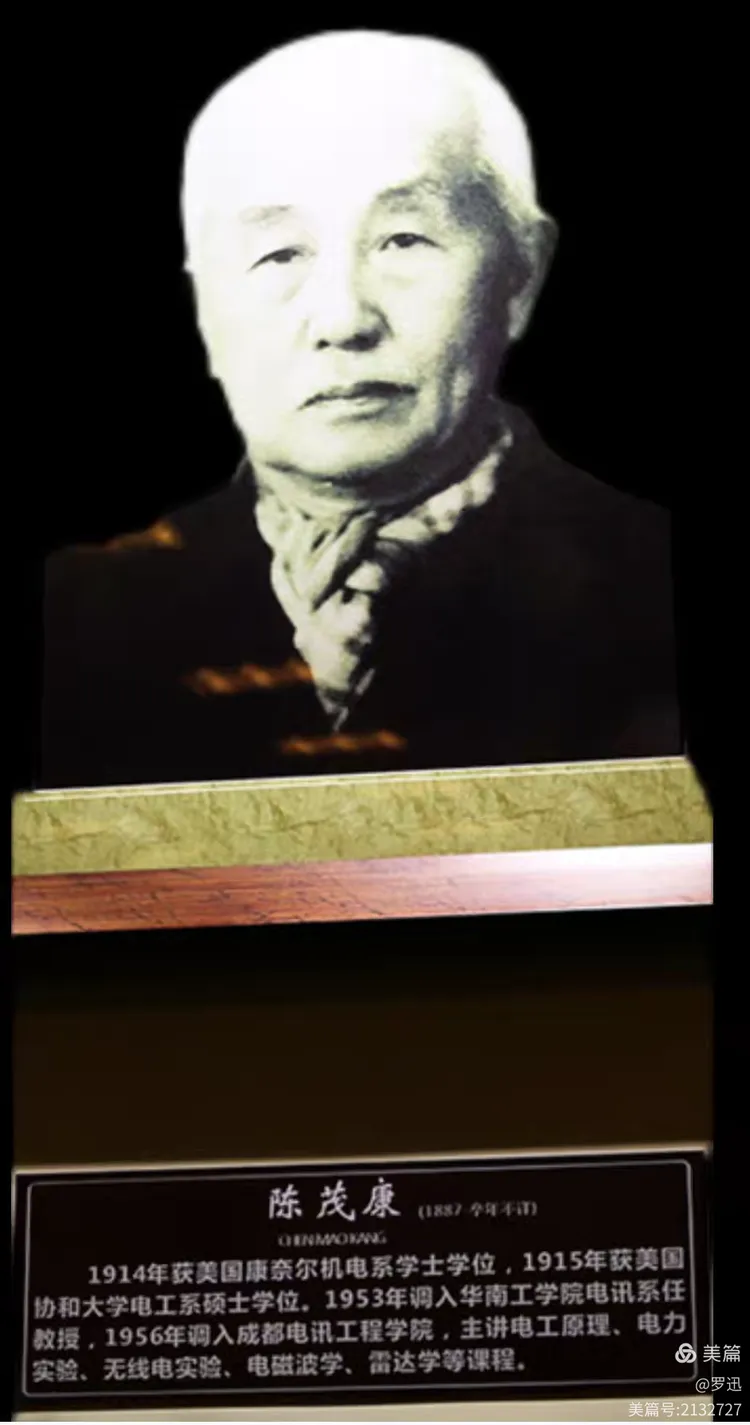

1956年9月,全国高校第三次院系调整,陈茂康和陈尚勤又调到成都参与创建由上海交通大学、西安交通大学电讯系、华南工学院电讯系和南京工学院无线电系合并而成的新中国第一所无线电大学——成都电讯工程学院(1988年改称电子科技大学),先后主讲电工原理、电力实验、无线电实验、电磁波学、雷达学等课程。

电子科技大学新闻网《建国初期院系大调整与成电的创建》中写道:“建校初期学校的师资力量非常雄厚。至1957年底,学校在电讯工程教育方面有教授18位,包括交通大学电讯系的张煦、陈茂康、陈湖、吴兴吾、周玉坤、许德纪、黄席椿等7位教授⋯⋯。”显然,陈茂康虽年已七旬,但仍执鞭杏坛。

而陈茂康史迹就此定格。

直到2016年电子科技大学为庆祝建校60周年举办“成电建校教授群体印象展”上的这幅展板,才有陈茂康教授的晚年影像:

但令人不解的是,生平介绍中的卒年为“不详”!要知道,按电子科大校史的记载,这可是陈茂康的最后就职之地!

好在渝蓉两地相隔不远,人员交往也频繁。在成都工作的侄女婿有同学就职电子科大。求助很快就有回音,陈茂康和他的儿子陈尚勤已去世,但有他的儿媳陆培蓉的联系方式。立马打电话给曾任电子科大校办主任的陆老师,加了微信,她回复说:

陈茂康1956年调入成都电讯工程学院后,就与小儿子陈尚勤教授同住,1977年9月13日去世前仍在成都电讯工程学院第三系(无线电元器件系)协助开展科研。陈茂康有二子二女,均已去世。陈尚勤2018年1月去世,享年92岁,其大女儿现居美国,二女儿现居香港。

文章开头提到的四位同期留美同学,名气最大的胡适1962年去世,享年71岁,在新中国也享有盛誉的竺可桢1974年去世,享年84岁,而在中外都大名鼎鼎的赵元任1982年去世,与陈茂康都享年90岁。

看来要弄清楚其实并不难,不知为何当年主办方竟以“不详”陈展?是陈茂康晚年的寂寥导致了主办方的粗疏?

至此,探究既毕,寻迹完成。

(转自罗迅美篇号)