无研一班 王国裕

《黄河大合唱》是清华文艺社团的保留节目,几十年来数次排演,本文回忆1984年的那一版。清华84版《黄河大合唱》阵容强大,水平颇高,演出场次多,先后有几十位文艺界教育界领导和知名人士莅临观看、指导,上台祝贺并与演员互动,至少有过三次热烈温馨的“高光时刻”,其影响在社团历史上可能是绝无仅有的。

我77级考进当时的南京工学院,由于文革后高考刚恢复,清华在江苏的录取分数并不比南工南大高。我上大学前有一点音乐基础,初学了和声和配器,能读总谱,也参加过一些群众文艺活动。进南工后我当了学生文工团首任团长兼指挥,逐步组建起一支管弦乐队,得到江苏省歌舞团马熙林指挥比较系统的训练和指导(图一)。4年本科我不仅较好地完成学业,以优异成绩考进清华读硕士,参加文工团活动也使我音乐水平有了较大提升。

图一 南工乐队部分同学(中位为马熙林指挥,右三为作者)

82年春我到清华报到后(77级是春季入学冬季毕业),首先注意到雄伟的清华大礼堂,也是大屋顶,与南工大礼堂有异曲同工之妙,我就有了加入清华文艺社团在大礼堂演出的愿望。后又发现清华有一个独立的小楼,门口挂牌“音乐室”,这可是正规的音乐教研室,有科班出身、具有专业职称的教师,这让我仰视,人家是专业呀,不像我们在南工学生自己玩。音乐室小楼背后,便是我们就餐的食堂,每天晚饭时,音乐室播放乐曲,吸引很多学生驻足聆听。那时还没有随声听,CD之类的电子产品,更没有手机,这种室外音响播放很受欢迎,也让学生感受到音乐室的存在。清华懂音乐的学生很多,我们无研一班就有一批同学喜爱音乐,聊音乐就像聊足球似的,谈起西洋乐曲如数家珍,我自愧不如,因为我听过的曲目不如他们多。踌躇一段时间,我怀着极大兴趣走进音乐室,无研一班有同学回忆说,我是“闯”进去的。当时没有管弦乐队,我找到合唱队的许老师,无人陪同无人引见,开门见山毛遂自荐当指挥。许老师正当中年,风华正茂,艺术追求一丝不苟,对学生和蔼可亲。她不计较我的冒失,而是热情欢迎的态度,当即给我一页歌谱,是一首合唱曲《振兴中华》简谱,邀我周末参加排练。在南工几年的实践,排这类作品正是我的强项,我认真备课。周末晚上,我骑车来到主楼的一个阶梯教室,开始了在清华的第一次指挥实践。我分析了歌曲的特点,提出我的处理思路和对各声部的要求,然后初步练习,进而讲重点和高潮,情绪的对比,再扣扣细节,等等。整个排练一气呵成,演唱效果也不错。许老师事后告诉我,她请了一位资深音乐人到场,坐在下面,背靠背考核我的水平。专家评价颇高,说这个指挥有想法,有自己的东西。我听了很高兴,感觉这位未谋面的老师是知音,正所谓“外行看热闹,内行看门道”。我顺利上位,陆续排练了《远方的客人请你留下来》,《希望的田野》等优美的合唱曲。

80年代初清华学生社团有军乐队,弦乐队和民乐队,水平都很高,是以音乐室教师为中心自然形成的,却没有管弦乐队,我有南工组建管弦乐队的经验,就想在清华复制。正巧社团也有这样的计划,许多搞器乐的同学也有同样的愿望,弦乐管乐也经常一起排节目,来了我这样的学生指挥,就多了一层搞管弦乐队的理由。清华条件很好,几个队的乐手凑一起,阵容超过我们在南工搞了几年的规模,圆号、巴松、拜司,定音鼓(业余乐队一般稀缺)都一应俱全。弦乐队几乎全部人马加入,军乐队主力参与,木管铜管基本搞定。有趣的是民乐队的贡献也很大,民乐队的低音部分(大提琴和拜司)直接过来,打扬琴的陈鸿波打定音鼓,多面手胡杨改拉中提琴,都成了管弦乐队的中坚力量。我们首先排练了《军队进行曲》,我突出演奏的书卷气,以体现大学生乐队独有的风格。我和军乐队指导兼指挥周老师也相处融洽,我有长笛基础,首次拜会他的时候,吹奏了一首当时正流行的长笛独奏曲《阳光灿烂照天山》,音乐好沟通,一下子拉近了我们的距离。他对管弦乐队一直很支持,每次演出,军乐与管弦乐总是一前一后的两个大节目。我就任管弦乐队指挥不久,83年暑假,清华社团组团江苏行,校党委副书记带队,一路访问了徐州、扬州、常州、南京等地,一边排练一边演出。最后一站是南工,我们在南工大礼堂演出了一场,对我来说是回娘家的感觉。江苏行结束之前,社团召集了一次业务总结会,会上我建议搞几个大节目,我发现各队联合的大节目可以互相促进、优势叠加,气势和效果优于小节目。

暑期归来社团决定排练气势磅礴的《黄河大合唱》,这可是一个特大型节目!这个作品有难度,排练时请了中央音乐学院学生吕嘉任指辉。这位吕嘉可了不得,是国家军乐团指挥吕蜀中的公子,从小学习音乐,后出国留学深造,指挥过国内外知名乐团,现担任国家大剧院音乐总监兼指挥。当时他还是学生,需要排练和演出机会,把清华社团活动作为指挥实践,尽心尽力。排练初期,他承担了分谱和分部练习等繁杂事务,我协助许老师,参与了合唱队的排练。

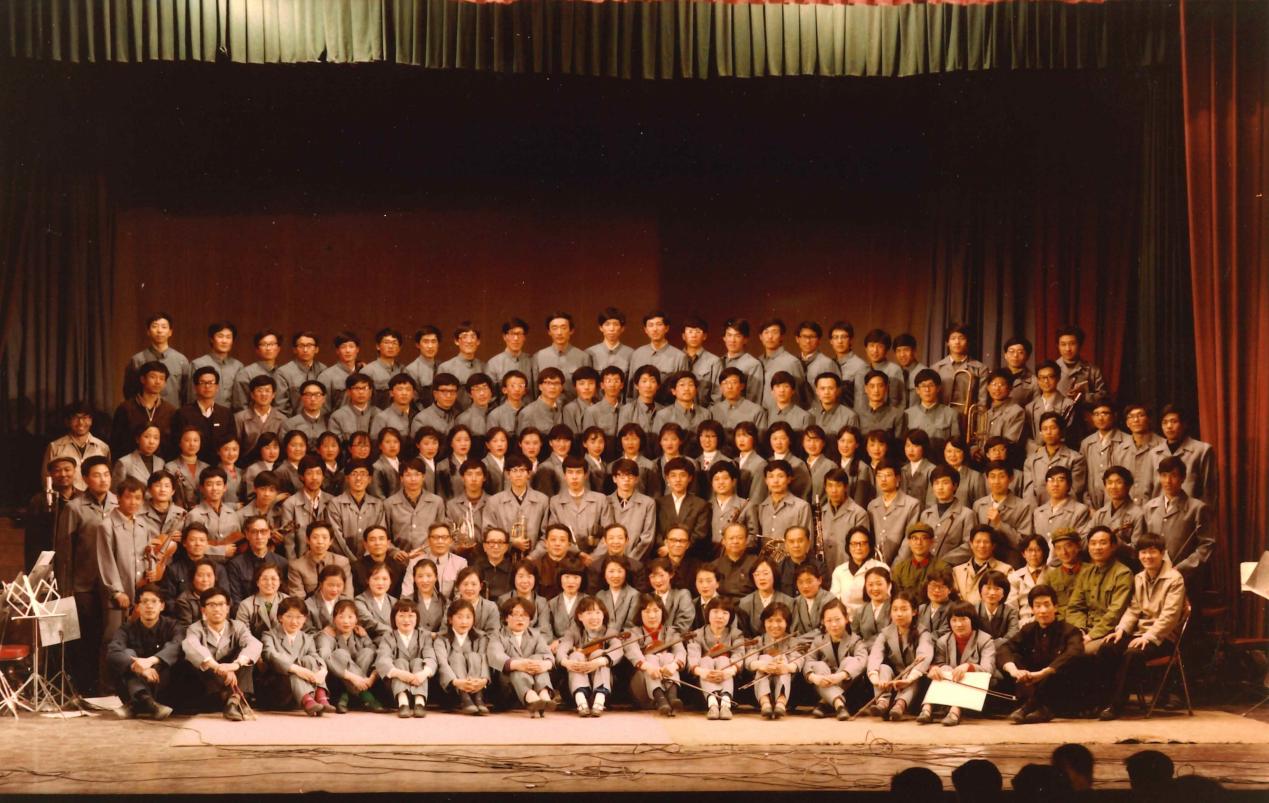

《黄河大合唱》首演是在清华大礼堂,是校庆晚会的压轴节目,由吕嘉指挥。首演顺利,有气氛,有高潮,但由于排练时间少,细节有待完善。那天吕蜀中指挥和音乐学院专家学者来清华观摩,演出后上台与全体演员合影(图二),是84版《黄河大合唱》开局的高光时刻。我也参加了那天的演出,上半场我指挥了管弦乐,《军队进行曲》独特的处理手法得到吕蜀中指挥和来宾的注意和肯定。合影时音院女老师向我挥手:“指挥,指挥,坐这儿来”,我毕竟是学生,不好意思就坐中间位,而且这个高光时刻属于吕嘉,我低调地选择了最后一排最左位置。图二由上而下一排一号就是我,倒也是一个特殊位置。

图二 《黄河大合唱》首演留影 (第四排中位黑衣者为吕嘉指挥)

没有想到的是,不久,社团通知第二场《黄河大合唱》由我指挥,可能有首场专家们推荐的原因。我很兴奋,也很有压力,时间紧,几乎没有排练时间,好在合唱队和乐队我都熟悉,与大家比较默契。匆忙之中,我抓了几首合唱曲的处理,要求情绪、气势和感染力。如《黄水谣》,我让女声部以“微笑”般的叙述开始,不要一上来悲悲切切,而是那种经历了巨大悲伤反而平静向人倾诉的状态,再控诉,再高潮,这样更有深度,更打动人。这场演出在西大饭厅,我注意以稍夸张的表情和手势启发演员,论风度和规范,我不如吕嘉,但整体演出效果比第一场好,随后的演出都由我执棒。

清华84版《黄河大合唱》第二个高光时刻是在京西宾馆的演出,是教育部一个大型会议的文艺晚会,教育部何东昌部长等领导观看了演出。前面是艺术院校的节目,清华的《黄河大合唱》压轴,这次演出已经趋于成熟,比较有震撼力。演出后,领导们上台接见全体演员,何部长与我握手,说了鼓励的话。观众有来自全国各地的高校领导和教师,许多人盛赞清华学生社团演出的水平,也很羡慕,清华领导会后回校说起来美滋滋的。众多教育界人士观摩,一定会有想法,教育部后来在全国全面推动高校艺术中心建设,京西宾馆的这场晚会应该起了一点积极作用。

图三 清华社团节目单

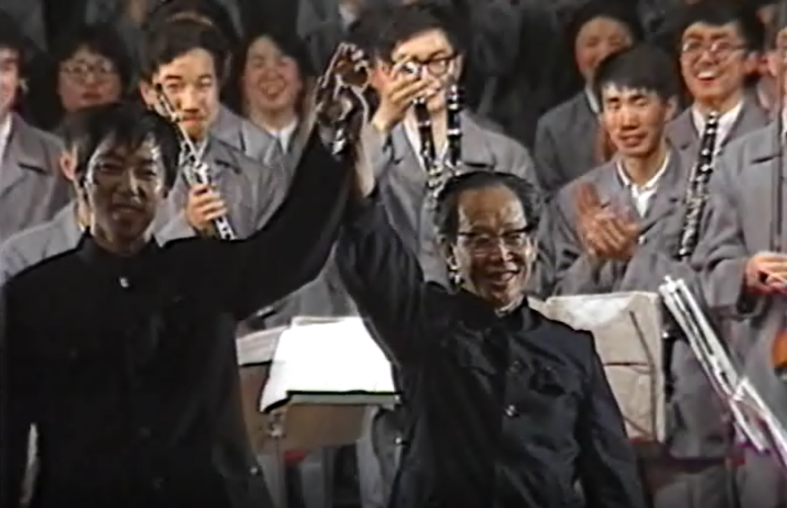

清华84版《黄河大合唱》还应邀去兄弟院校交流,最后一次高光时刻是1984年5月25日,在民族文化宫礼堂与北京中学师生联谊演出(图三节目单),请了京城的一些文艺界名人,有《黄河大合唱》词作者光未然和中央乐团严良堃指挥等特殊人物。演出结束,来宾们一起登台,光未然先生深情回忆了作品在延安诞生的过程和洗星海的故事,严良堃先生是中央乐团《黄河大合唱》的指挥,兴致勃勃亲自指挥清华合唱队又唱了一遍《保卫黄河》(图四),还拉着我的手举起来共同向观众致意(图五)。这场演出效果最好,气氛非常热烈,掌声不断。还让我高兴的是观众中有我父亲,从江苏远道而来,而这天碰巧又是我的生日。

图四 严良堃亲自指挥《保卫黄河》

图五 作者与严良堃大师一起谢幕

一转眼清华84版《黄河大合唱》已经40年了,清华学生的艺术感觉就是好,有幸在清华当指挥与这么多优秀的同学合作,有幸在吕嘉之后接棒《黄河大合唱》,有幸在首都舞台亮相并得到严良堃、吕蜀中等大师的指导鼓励,回想起来,是非常珍贵的体验,是难得的享受。真希望清华84版《黄河大合唱》剧组40年后能够重聚,也希望再见到许老师和如今大名鼎鼎的吕嘉指挥,大家一起再次高歌《保卫黄河》!