奚树祥

2022年3月,我去清华大学参观校史馆,在一栏清华学生运动照片前,校史馆范宝龙馆长指着墙上一张大照片对我说,“清华爱国学生运动中有许多活跃分子,其中有一位叫周同庆,是当时影响较大的一位”。我闻之颇为惊讶,因为周同庆恰好就是我岳父,在我的印象中,他是一位不关心政治,木讷寡言的学者,和范馆长的介绍相去甚远,对不上号。

周同庆(1907-1989)

一、走上科学救国道路

周同庆1907年出生在江苏昆山,其父周梅初是前清秀才,早年参加同盟会,思想开明,在昆山县颇孚众望,1949年建国后被任命为昆山县副县长。

周同庆从小酷爱读书,14岁考入南京东南大学附中,附中紧靠大学校园,除了读书外,每天下午去大学体育馆踢脚锻炼。1924年恰好叶企孙(1898-1977)先生留学回国到东南大学理化系任教。叶老师注意到这位中学生对自然科学的兴趣,就刻意引导。暑假叶老师甚至会带他去上海自己家住,有时也会去昆山看望他,在交往中培养他对物理学的兴趣,所以叶老师是他学习物理的启蒙老师。

1925年叶企孙回清华创办物理系,高中毕业的周同庆,就跟随老师北上投考清华,与王淦昌、施士元、钟间三人同时成为清华大学物理系首届学生。据施士元回忆,初办时缺乏师资,叶企孙老师一个人要开21种课程。直到1928年才聘请到吴有训和萨本栋两位到清华任教。

在清华读书时,因受父亲民主开明思想的影响,又受五卅惨案的刺激,他一度成为愤青,立志报国,他在思想改造运动 “自述”中写道:“在大学里我的民族意识和国家观念比较浓厚………”。随着政局变化,又受叶老师科学救国思想的影响,渐渐淡出政治,开始主张科学救国。

冬天北京很冷,他没有足够的御寒棉衣,下课后就一直躲在图书馆,围着暖气片读书,由于他的刻苦学习,所以学习成绩一直很好,受到叶企孙、吴有训等老师的欣赏。毕业时,以第一名的成绩保送庚款公费留学,进美国普林斯顿大学研究院,师从著名物理学家康普顿(K.T.Comptom)。读博期间他就在《物理杂志》、《美国物理学会会刊》等高级学术刊物上发表论文三篇,引起教授们刮目相看。1933年他提前修完课程,完成题为《二氧化硫气体光谱》博士论文,仅用三年半的时间就获得普林斯顿大学博士学位,同时获得“金钥匙”奖。

北京大学校长蒋梦麟(1886-1964)在他尚未毕业归国时就给他颁发聘书,聘他为北大正教授,于是取道,欧洲途径英、德和前苏联考察后,踌躇满志的回到北大上任,同时兼任清华大学物理系教授。三年期间除了教学外还建立了北大光栅光谱实验室,时年26岁。次年与国怀芝女士完婚。

1936年,中央大学校长罗家伦(1897-1969)聘他去中央大学(前身为东南大学)物理系任教,任系主任。吴健雄(1912-1997)、杨澄中(1913-1987)都是他当年的学生。

七七事变后,日寇进攻直逼南京,因战局紧迫,他受命负责物理系紧急撤离,而彼时他正准备从鼓楼四条巷搬到成贤街新居。他不顾家小,连夜带领师生整理图书设备仪器打包装箱,历经千辛万苦到达重庆沙坪坝中大的临时校址。之后夫人带两个小孩会同昆山一家大小三代人,长途辗转八个月,最后到达重庆,住进中央大学石门村教员宿舍。

抗战时的重庆,教授们收入微薄,生活困苦,周同庆在军令部技术室物理组兼差,夫人在一所中学教书,全家同舟共济。

抗战时的重庆,长江和嘉陵江暗礁出没水底,触礁翻船事故频发,他带领中大的教师,研究用物理方法测定河道水深,开发了中国最早的声纳技术(Sonar),对抗战时的运输和国防作出了重要贡献,得到当时教育部的嘉奖。

1943年,经叶企孙老师安排,他转往重庆上海交通大学任教,后来担任系主任。

1945年抗战胜利后,他又一次受命从重庆带领师生以及全部实验仪器设备先后返抵上海,抵沪后又忙于复校、复课。在交大讲授普通物理和原子物理,带领团队建立近代物理实验室并任主任。夫人随后携老带幼,一家人乘船也回到了上海,全家团聚。

内战再起时,他力主学校排除干扰,保持校园纯静。1949年解放前夕,当局命令交通大学三天内腾空驻军。作为理学院院长的周同庆和学校负责人一起向当局抗争,他顾不上家小和自己的安危,为了保护学校的仪器设备,他把家眷寄住在附近朋友家的客厅里,自己和工人一起吃住在科学馆,监视军队在校园的动态,直到有一天黎明,国民党军队逃跑,解放军进入市区,他才放了心,兴奋的回到朋友家告诉家人上海已解放了。

二、投入新中国物理学科建设

1952年思想改造运动后,全国开始院系调整,他主张“理为基础,工为应用”,反对理工脱钩,反对无效后,他随交大物理系调整到复旦大学,此后在复旦任教三十多年,直至1989年逝世。

解放初期抗美援朝,由于帝国主义的封锁,战场上急需的医药物资难以进口,其中最缺的是X光管,于是他带领华中一、蔡祖泉等人研发制造了前线急需的X光管,运往前线,为此声名大噪。1954年当选为首届科学院学部委员(院士)、一级教授。

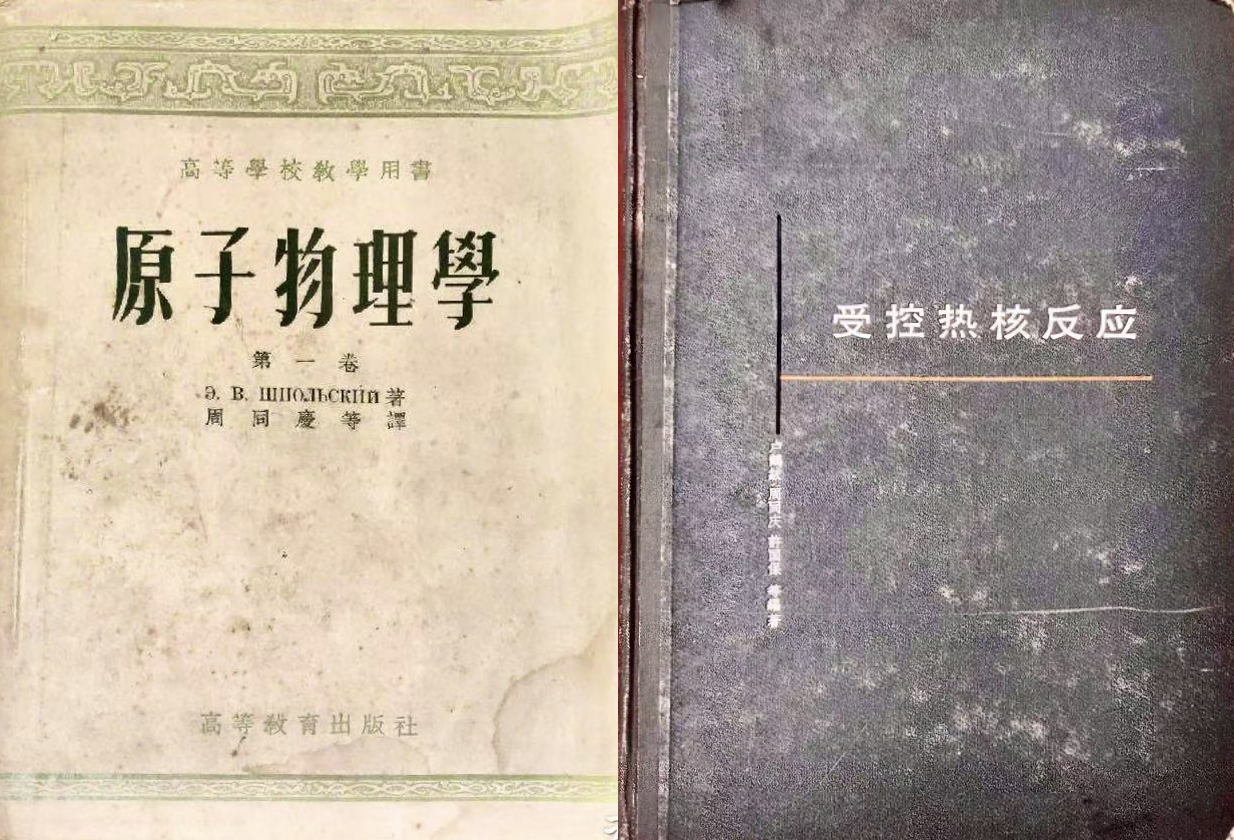

解放初正值全面学习苏联,他响应号召努力学习俄文,仅用一个暑假的时间就把苏联《原子物理学》教科书译成中文出版,成为大学教材。

1956年他参加我国“十二年科学技术发展规划”的讨论,和王大珩院士一起,主持制订了物理学光学部分的规划内容。

他在国内最早关注激光科学,早在1960年就提出激光研究的重要性,他认为:“激光是六十年代物理学发展的一种新技术,国外还没有正确的激光理论总结”,他呼吁:“国内要加强激光基本理伦的研究,争取尽快超过西方”。此后他一直努力查阅国外文献,撰写了大量笔记,有时阅读到深夜,有人反映复旦第九宿舍最后一个熄灯的窗户就是周先生的书房。

周同庆编著的部分著作

1960年代,他和复旦大学卢鹤绂(1914-1997)教授、许国保(1901-1993)教授合作完成了一部学术巨著《受控热核反应》。这部重要专著的出版,为我国培养核物理人才做出了重要的贡献。晚年时,他还参加我国《物理学大辞典》条目的撰写工作。

在教学上他主张理科学生要有动手能力,重视实验能力的培养。与此同时他也重视基本理论的教学,长期坚持亲自上台授课,他讲过普通物理学、理论物理学、原子物理学、光学、电磁学、热学等课程。他在学校工作期间培养了许多优秀的学生,除了早年的吴健雄、杨澄中之外,还有后来的方俊鑫(1920-1988)、华中一(1931-2007)、冯康(1920-1993)、范章云(1917—2009)等科学家。

在担任《物理学报》审稿人时,他对每篇论文的审核都非常认真,与撰稿人沟通,和他们讨论,帮他们修改,在培养年轻人方面他花费了大量的时间和精力。

1956年,时任校党委副书记王零(1918-2010)同志来家拜访多次,动员争取他入党,他要求先看党章。在认真研读后对王零说,对共产党员的要求他可以努力做到,唯有“个人利益要无条件服从党的利益”,这一条做不到,所以表态说,“我还是参加民主党派吧”,之后他就加入中国民主同盟。

周同庆在复旦工作期间一贯淡泊名利,与世无争,服从领导。一度他的助手和研究生被抽去下乡劳动,使他成为光杆司令。有一段时间,光学教研组放缓科研负责全校普通物理课的教学,由他主讲大课。文革后期,有一年我在复旦,他每天一早去学校上课,我问他教什么,他平静的说“现在教英文”,只见他忙的不可开交,但始终未见他有怨言。我一直想不通,为什么一个著名的物理学教授、学部委员,不让他进行激光研究,却让他去教英文?他的学生和助手常对我们说,周先生在学校真是太好说话了,领导叫干啥就干啥,真成了“螺丝钉”,为他打抱不平。

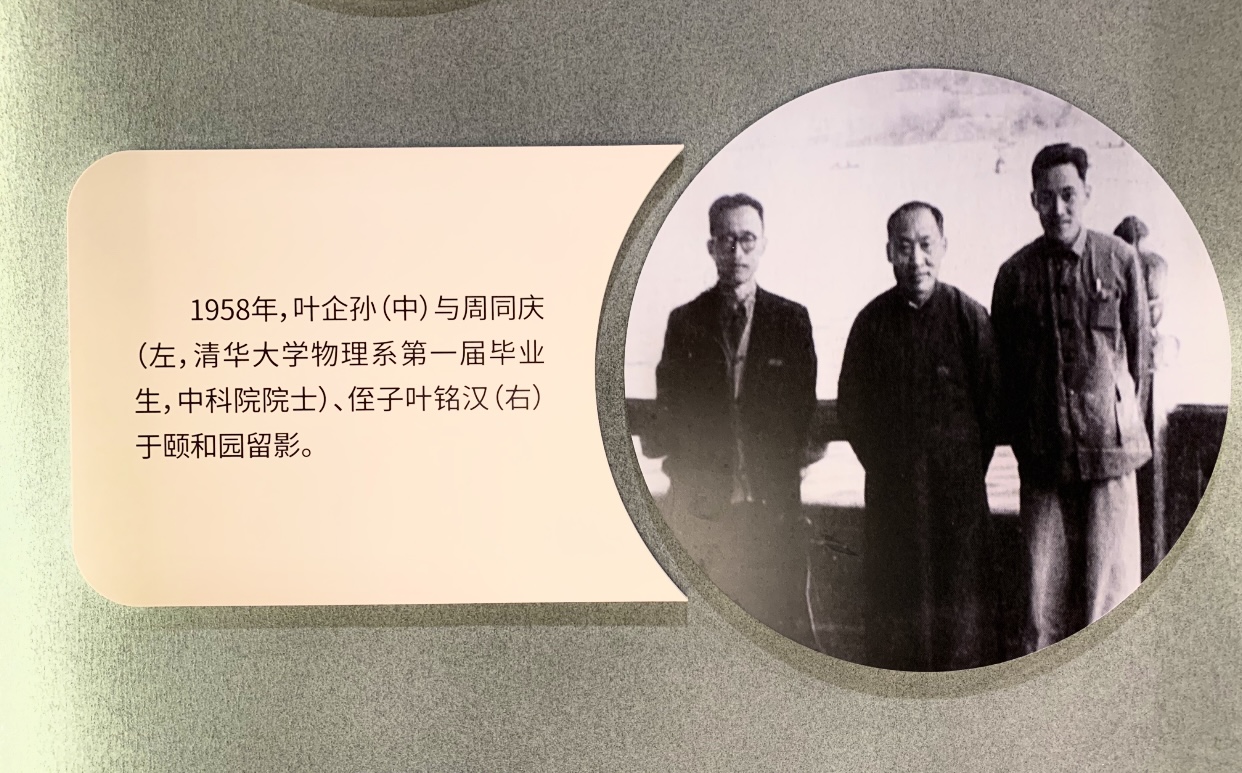

1960年,他在到北京开全国人代会期间,曾和叶企孙先生在欧美同学会餐叙。他要我和周忆云以及叶老的侄子叶铭汉(1925-2024)一起参加。两位老人讲过去的事,叶铭汉谈他在科学院工作的情况,叶老在席间还谈到工作中处理好上下左右关系的重要,也许是出于对晚辈的关心,也许是他对自己处境的一种感悟。

三、一生坚持科学真理

1966年文化大革命初期,复旦大学红卫兵批判的重点是“三块牌子”,校长陈望道(1891-1977)、数学系的苏步青(1902-2003)和物理系的周同庆。陈望道受到某种保护,而苏、周两人几乎天天要到学校去接受批斗。有一天他回家,家人发现他全身都被染黑,膝盖磨破出血,他却什么都没说,洗完换好衣服倒床就睡。后来才知道,那天他跪在冰冷的水泥地上接受批判,红卫兵在他背后拎一大桶黑墨汁,在他毫无防备的情况下从头往下倒,让他成为真正的“黑帮分子”,他当时被惊吓得浑身发抖。

后来运动的矛头转向了当权派,批斗他的次数渐渐少了,他也从此守在自己书房看书度日。不久运动又转向清理阶级队伍,他再一次被抓走隔离审查,抓住他抗战时曾在军令部兼差的事,把他打成国民党特务,要他交代立功,但他总说自己“无功可立” 。在文革中他始终弄不明白运动为什么要这么粗暴?为什么要打倒这么多领导?

“四人帮”在上海有一次开会批判爱因斯坦的相对论,因为周同庆是上海物理学会的理事长,所以指名要他参加,最后还点名要他发言。他发言表示不同意大家的批判,说“爱因斯坦的相对论是有实验基础的,要批也应该拿出实验数据来,哲学家不能无根据的来批科学家”,他这一通发言惹恼了会议主持人。

不久后,北大校长周培源(1902-1993)在《光明日报》上发文呼吁大学要重视基础理论的学习。“四人帮”组织批判,上海要他参加批判会,他又一次不识时务,表示他完全同意周培源的观点。从此以后,批判会再也不让他这个唱反调的人参加了,他也乐得清闲。这种态度虽然受到当政者批评,但却引起人们对他的敬重。

他每次参加完这种会回家,从不提会上发生的事,对他似乎没有任何影响,他始终心态平和,过着有规律的生活。文化大革命后来变成派性斗争,没有人再来管他,于是他恢复上午看书,午睡后散步,再回书房工作。

他平时烟酒不沾,麻将不碰,影剧不看,应酬不去,似乎没有什么特别的嗜好,读书研究成了他唯一的乐趣,他从不唱歌,唯一会唱的就是清华大学的校歌“西山苍苍,东海茫茫,吾校庄严,巍然中央……”

到了七十年代的晚期,文革已接近尾声,此时他的身体逐渐衰弱,我陪他去了一次杭州后就再也不出门了。此后阿尔茨海默症日益严重,但每天仍然坚持要去系图书馆“看书”。此时的他已经看不懂书上内容,他在图书馆偶尔会一边看书一边轻哼清华校歌“自强!自强!”,有读者抗议时,管理员会低声解释,劝大家体谅。老年痴呆后他还担任物理辞书条目的撰写工作,但是已力不从心,不认识字了,为了写作,经常查字典,在不认识的字旁用小字注解,后来连自己写的字也不认识了,要再去查字典,在字旁再做注解,转好几次,面对注满密密麻麻小字的手稿,我们非常感动。

还有一次去拜访一位老同事,告辞后过了几天,老同事回访,他打开房门居然不认识,问客人找谁,老友啼笑皆非。

老先生作为一位长期从事光学、光谱学、气体放电、真空电子学、原子能、等离子体以及物质结构等研究做出重要成就的专家,于1989年在上海逝世,享年82岁。

他逝世后,生前的学生都十分怀念他,告诉我们许多他生前不为人知的轶闻往事。前面谈到的一些事,有的是我亲身经历和目睹,有的是同事和学生追忆所述。概括来说,他的一生是治学严谨锐意进取、埋头科研不断创新、历经风雨坎坷曲折、为人低调实事求是的一生。岳父的这些优秀品质一直影响着我们。每逢清明,我们都会深切的怀念他。

(定稿于 2024/10/20)