卢晓航

摘要:百岁老人张遵修先生是清华大学法学院政治学系1948届本科毕业生,少时曾希望学习工业报国,后在政治局势转变下决定转向政治学,立志政治救国。她身具外文系与政治系的双重知识背景,早年曾从事新闻工作,后来从事《中国大百科全书·法学》卷的编辑工作。作为《法学》卷的责任编辑,张先生是编纂工作的重要负责人之一,见证并深度参与了这一当代中国法治启蒙重要作品的诞生,可谓是法治启蒙的重要推手。

张遵修先生近照

一、立志少时

张遵修籍贯河北南皮,1924年出生于天津,后成长于北平。其曾祖父张之㵲与清末名臣张之洞(1837-1909)是同胞,在兄弟六人中居长。张遵修长于工学氛围浓厚的家庭,其父张厚璜积极投身于洋务运动,自学工业技术,后任职于北平卢沟桥永定河河务局;舅父曾留学法国学习电机;堂兄亦毕业于唐山交通大学。家学的熏染下,“工业救国”自然而然地成为童年张遵修的志向。张遵修回忆,“九一八事变”发生时,七岁的她已经懂事,为国土的沦陷而愤慨异常,她认为惟有追随亲长们的脚步,通过工业使国家强大,才能免于被侵略欺侮的命运。

然而这一理想在六年后遭到了破灭。张遵修13岁时,“七七事变”爆发,北平旋即沦陷。张先生的父亲张厚璜不愿在日本人统治下继续担任公职,放弃工作隐居在家,舅父与堂兄亦先后作出同样的决定,堂兄的生活甚至一度陷入贫困。目睹亲人的遭遇,张先生意识到,缺乏稳定的政治环境,“工业救国”只能沦为空谈。“学工不行,政治不行、国家不行,就都没用。”

日军进驻师大女附中,初二年级的张遵修不愿回校、在日军的监管下继续读书,因此休学在家。1940年,张遵修以同等学历考入贝满女中。作为美国基督教公理会创办的基督教女学,张先生在贝满女中度过了一段较为自由的时光;然而覆巢之下焉有完卵,在一次英文演讲比赛中,面对「节约储蓄」的主题要求,张先生从节约时间、储蓄能力、报效祖国的角度切入,当时在场的日本教官给了她末位的成绩。张先生出于对日本教官进驻学校的愤怒,将书包掷向教室对面的墙角。事后,张先生的班主任任大林宽慰鼓励她:“你有主见,有思想,好!但爱国不是发脾气,要忍辱负重,准备将来复兴国家。”

小学所诵读的孙中山(1866-1925)“政是众人的事,治就是管理,管理众人的事就是政治”的警言,初中所见父亲困守家中的窘迫,以及贝满女中班主任的劝告,这一幕幕使得张遵修“学政治以救国”的志向愈发坚定。1943年,张先生从贝满女中毕业。父母年岁渐长,膝下只有张先生与长姊两个女儿,长姊已赴南迁重庆的复旦大学攻读土木系,张先生无法抛下父母报读西南联合大学,因此退而求其次,考取北平大学。在专业选择上,张先生秉持着“工欲善其事,必先利其器”的观念,报考了外文系。张先生的初衷并非学习外国文学,而是掌握语言工具,为将来从事学术打好基础。在外文系,张先生的英文等外文能力又得到了提升;而日后在清华的学习经历,验证了这一选择的正确性。

1945年,抗战胜利,西南联大也回迁在即。作为过渡,张遵修入学北平临时大学。在漫长的等待与准备之后,张先生终于迎来可以自由选择政治学作为志业的节点,她毫不犹豫地申请转入临时大学政治系。由于文、法学院课表多有重合,张先生不必从一年级重新修习,而是从外文系三年级转入政治学系二年级。转系前夕,好友奉劝她谨慎转读政治,还是继续学习外文为妥,张遵修回忆起旧事,慨然一笑,“我心想,你们哪里知道我的想法!”

二、求学清华

1946年,西南联合大学回迁,在北平临时大学修毕政治学二年级的张遵修转入复员北平的清华大学,成为法学院政治学系三年级的一名插班生。清华政治学系是清华最早设立的学系之一:1925年,外交部批准试行《清华学校大学部暂行章程》,将清华学校改组为留美预备部、大学部、研究院三部分;1926年,清华学校评议会议决,大学部设立17个学系,其中包括政治学系;1928年,《国立清华大学条例》通过,清华学校正式改制为清华大学。根据1929年颁布的《大学组织法》规定,“大学分文、理、法、教育、农、工、商、医各学院”,因此清华大学于1929年成立法学院,将政治学系与同时设立的经济学系划归其下;法律学系则因学校财政紧张及其时校长罗家伦(1897-1969)的教育理念等原因暂缓设立。

根据规定,北平临时大学期末考试及格的学生,即可选择转入北大、清华、南开之一。张先生就读于临时大学时,曾与好友张德生、王宏钧、李咏成立学习小组,在学术上、思想上互帮互助,分校时上述三人均选择了清华,张先生于是跟随三位好友进入清华学习。彼时的张先生尚不知情,其实三位好友均为中共地下党员,整齐划一的选择背后可能隐含着组织上更为深远的考虑;在如此机缘之下,张先生正式开始了她为时两年的清华生活。

对于大学时期的自己,张遵修笑称“就是个书呆子”。据张先生回忆,当时清华的学生大致分为两类,其中一类积极投身学生运动,如组织或参与游行、在农村开展文化普及运动等等,将大量精力投入社会工作之中;另一类则如她与丈夫赵明杰一般专心学术,“就是看我的书”。虽然侧重不同,但在清华大学严格的管理体系之下,两类学生都在学业上有优秀的表现:清华的入学标准相当严格,有不少北平临时大学的同学被淘汰而未能入学;即使入学,若所选修课程中有三门未能通过,也将失去下一学期的注册资格,张先生的同届学生中便有两位未能修毕。张先生回忆起与她室友相熟的一位经济系的女同学,由于外文阅读有障碍,每晚图书馆闭馆后、女生宿舍静斋熄灯前,曾带着外文书目来向她请教,由她讲解、女同学作中文笔记;然而这种藉助外力的学习方式不堪长久,第二学期女同学便不再出现了。高标准、严要求,对学术的严格把关,这既是张遵修对于清华的深刻印象,亦是她从清华获得、受益终身的精神财富。所谓“清华精神”,对于百余年间曾工作或就读于清华的师生而言,可谓“横看成岭侧成峰”。梁启超(1873-1929)于1914年以“自强不息,厚德载物”勉励后学,为清华师生自发沿用而固定成为校训;陈寅恪(1890-1969)为王国维(1877-1927)碑铭所题“独立之精神,自由之思想”,渐成清华学风所系;钱伟长(1913-2010)以为“清华精神”是“独立的、批评的”,似受陈寅恪影响颇深;朱自清(1898-1848)将“清华精神”总结为“实干”二字;何炳棣(1917-2012)则认为数学家林家翘(1916-2013)“不作第二等题目”一言最能代表“清华精神”。不同时期的清华人,对于“清华精神”会作出不同的解读。对于张遵修而言,她所择取的“清华精神”的剪影,是严格、准确、求真求实的治学风格,这也成为她走出校门、投入工作后的自我要求。

良师、益友、万卷书,“书呆子”张遵修沉浸于清华创造的学海之中,不知疲倦地汲取知识。张先生就读期间,法学院下设政治学系、经济学系、法律学系三系。1946年,清华大学法学院法律学系短暂复建,又于1949年重新取消;法学院的学制鼓励学生跨系选修课程,开拓学术视野。张先生回忆,“经济学”是法学院全体学生的必修课,因此她作为政治学系学生,也选修了该课程,授课教师是陈岱孙(1900-1997)。陈先生授课无需讲义,自由挥洒,所讲授的“Marginal Utility”(边际效用)与“Demand and Supply”(供需关系)等内容至今令张先生印象深刻。陈先生授课引人入胜,到一段落时,便回身在黑板上写下三、五英文书目名称并其中的页码,这便是下一堂课的阅读材料,若不提前阅读,听课只会如堕雾中;书名写罢,下课铃声正好响起。

另一门令张遵修印象深刻的课程则是杨荣春(1911-?)教授的“比较政府”。杨先生的课程不设期末考试,而是要求选课学生提交文章。张遵修完成了她在清华学习期间最为得意之作“For the People or By the People”(为民或民治)。张先生认为,实现真正的民主应当通过“民治”,仅宣称“为民”是不足够的。可惜文章在数十年辗转中佚散,如今已不可见。杨荣春对这篇文章大加赞叹,称“如果在剑桥也是好样的”。“比较政府”的课程助教是方从西南联大政治学系毕业的杜汝楫,他将杨先生的评价转达给了自己的好友、其时为清华政治学系四年级学生的赵明杰。这篇文章成为张遵修与赵明杰结缘的起点,赵先生寻来文章阅读,由文而识人,心生钦佩爱慕之情,二人逐渐靠近,最终结为此后数十年风雨同舟的伉俪。当谈起这段轶事,张先生面上竟有细微的羞赧,道:“那是私事了。”

尽管张先生所得意的课程论文遗憾未能留存,但幸运的是,她与赵先生及一批老清华法学院学生的毕业论文,仍然完好地存盘于清华大学图书馆。赵先生的毕业论文是与同学张自谋合作翻译拉斯基(Harold Joseph Laski, 1893-1950)的《美国总统制度》(The American Presidency, 1940)一书。1929年教育部颁布的《大学规程》第18条:“毕业论文,得以译书代之。”政治学系1947届毕业生中有14人采取了这一形式, 也可谓是这一届的一个特别现象。

赵明杰与张自谋合作撰写毕业论文《美国总统制度》封面

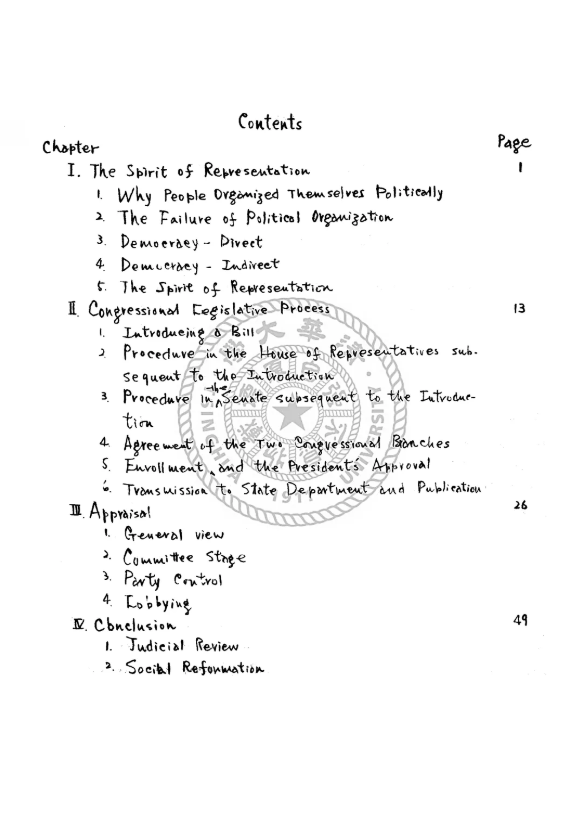

张先生的毕业论文题目则是〈The Legislative Process of the United States Congress〉(美国国会的立法程序),指导教师是Matthew Y. C. Yang(杨荣春),论文以英文写就,这在清华图书馆现存的毕业论文中也是相当少见的,在目前有线索可见的106篇老清华政治学系毕业论文中, 本科毕业论文仅有4篇采用英文写作。对此,张先生谦虚表示,由于参考文献均为英文,直接以英文撰写反而更为方便,中文撰写会面临翻译准确性的问题。然而,若真如张先生所言的这般轻易,从1931至1948年现存毕业生论文来看,又岂会只有寥寥数人为之?张先生在北平大学先修外文系的决定,在此时显现出超前的明智,可谓厚积薄发。

论文〈The Legislative Process of the United States Congress〉第一章“The Spirit of Representation”自代表制的精神起笔,介绍政治化组织的意义及早期政治实践的失败经验,从中发展出直接民主与间接民主两条路径,及后者所产生的代议制;第二章“Congressional Legislative Process”逐级介绍美国国会的结构及立法程序;第三章“Appraisal”从一般观点、委员会阶段、党派控制及游说活动四个角度,对美国国会的立法程序进行评析;第四章“Conclusion”则从合宪性审查及社会改革两方面作结,并敏锐地指明在美国立法程序的上述视野中,游说活动对社会改革的重要性居首,真正蕴含了代议制的精神。若结合上世纪60年代美国发生的各类社会运动及其引发的立法、司法等领域的改革视之,这篇论文颇具前瞻性。全文共计129个脚注,目录完整、架构清晰,在学术规范上足可称道,已经依稀可见30年后《中国大百科全书·法学》卷责任编辑的影子;在内容上,论文反映了张先生扎实的政法专业基础与透澈的专业思维,虽然她攻读的方向是政治学,但政治学与法学在专业知识上的紧密联系,在其毕业论文中得以充分地展现。这也成为张先生在改革开放后能够胜任《中国大百科全书·法学》卷编辑工作的铺垫。

张遵修毕业论文〈The Legislative Process of the United States Congress〉封面及目录页

张遵修回忆,她在读时,清华的毕业流程相当简明,并无答辩等流程;其时清华设有布告栏,平时考试成绩皆在此发布,授课教师会张贴一张字条,左列写明学号(不写真实姓名,是为学生保密),右列写明成绩,毕业论文亦同理处置。张先生笑称,她得知自己论文通过,便离校参加工作,甚至未及领取毕业证书与毕业照。一方面,张先生超乎常人的豁达程度令人啼笑皆非;另一方面,这又反映出以张先生为代表的一代学人不以虚名为务、重视知识远胜于学历的朴素治学精神,而这在今天已几难得见。

在清华的求学历程虽然短暂,却为张遵修留下了深刻的影响。或许最初“学政治以救国”的远大志向,只是一种“年轻时幼稚的爱国冲动”;但清华所培养的严格、严谨、务求尽善的治学风格,一直伴随着张遵修的每一段工作经历。1949年,张先生加入丈夫赵明杰所在的天津《大公报》,她谈及自己在工作中的严谨求实,如对包含数十人的综合报导逐一致电核实,犹有自豪之情。张先生所继承的准确、严格、求真求实的“清华精神”,在她投身于《中国大百科全书·法学》卷的编辑工作后,更是展现得淋漓尽致。

三、编书百科

从1949至1978年,将近30年仿佛弹指一挥间。张遵修入职《大公报》,又跟随新馆由天津迁至北京;丈夫赵明杰的姓名从当初论文封面上的“赵明洁”变更为“赵明杰”;又过十余年,是历时漫长的政治风波与余震。另一端,旧日学府清华一度因院系调整而转变为工业性大学,失去了张先生以为珍贵的综合性。人事皆非,幸而在1978年,无意继续从事新闻工作的张遵修等到了她施展才能的机会,这一年,张先生已54岁。

1978年,中国大百科全书出版社正式成立,由姜椿芳(1912-1987)牵头,预备开展《中国大百科全书》系列的编纂工作。姜先生前半生即致力于教育事业,曾创办华东人民革命大学附设上海俄文学校,后工作于中共中央编译局;1975年出狱后,他有感于国民亟需启蒙,决心编纂出能够代表国家水平的百科全书。1978年1月,姜先生撰写了〈关于编辑出版《中国大百科全书》的建议〉一文,向中宣部及国家出版局提交,同时在社会科学院最新出版的《情况和建议》第2期刊出。〈建议〉一文引起了中央的高度关注与讨论,当年党中央、国务院即先后批准了国家出版局、中央科学院、中国社会科学院联署的〈关于编辑《中国大百科全书》的请示报告〉与〈补充报告〉,并成立以胡乔木(1912-1992)主任的《中国大百科全书》总编辑委员会,与具体负责编辑出版工作的出版社及上海分社。中国大百科全书出版社最初创立时,缺乏人手、经费及正式的办公场所,姜椿芳借用版本图书馆的仓库作为临时办公室、借用出版局的收发室作为联络点,又向出版局借用40元作为临时花销之用,这便是中国大百科全书出版社的雏形;1979年,在党中央及国务院支持之下,出版社先后迁入北京史家胡同17号及北京安定门外馆东街甲1号办公,同时海峰印刷厂划归出版社领导,并从安徽绩溪迁往上海,由此大百科全书出版社拥有了独立的办公地点与专用的印刷机构。《中国大百科全书》的编纂工作由此步入正轨。

张遵修意识到,这是一项意在为国人启蒙的艰巨工程,因此在创社之初便加入了中国大百科全书出版社。1979年3月,社内负责领导社会科学方面工作、后任《中国大百科全书》总编委会副主任及法学编委会主任的张友渔(1899-1992),告知张遵修参加中国社会科学院法学规划会议。张遵修明白,这是《中国大百科全书·法学》卷筹备上马的前奏。此时的张遵修内心是有疑虑的,自己虽是法学院毕业,但终归不是法律学系出身,修读过的部门法课程恐怕不足以负担《法学》卷的编辑工作。但张友渔鼓励她:“你先联系着,等将来进了法律系的人,你再交给他。”一方面,经历了十年动荡的严重破坏,中国的法学研究百废待兴,法学人才十分稀缺,原有的四所政法学院(北京政法学院、华东政法学院、中南政法学院、西南政法学院)均被撤销,其他大学所设法律系也均处于被合并或停止招生的状态;1978至1979年,西南、北京、华东、西北四所政法学院及中国人民大学法律系才陆续复建并恢复招生,《法学》卷的编纂工作仍须依靠老一辈的法学学者来承担。然而据国家教育委员会统计,1980年,全国法学教学人员仅802人,其中法学教授15人、副教授46人,相较于亟需迅速恢复的法学研究与法学教育事业都十分单薄。另一方面,张先生在清华政治学系就读期间,对法学确然建立了一定的专业知识基础与整体性的把握,在《大公报》的工作经历又锻炼了她出色的编辑能力,而今正是国家的启蒙事业需要她贡献力量之时;《法学》卷属于《中国大百科全书》各卷中较早成立编委会、开始编纂工作的一批,《政治学》卷编委会的成立则尚未提上日程,若是固守原本的专业,无异于守株待兔。在外是缺乏人手的客观形势,在内则是勇于担当、敢于作为的心志,双重因素作用下,张遵修迎难而上,接过了《法学》卷编辑工作的重担。

张遵修玩笑称,参与百科全书的编写,相当于上了一个法学的速成班。《法学》卷的编写团队,汇集了当时最为顶尖的一批法学大师,提供了极为难得的学习、交流的机会,张先生在当初清华法学院习得的知识基础之上,更进一步拓宽了眼界。然而编辑的工作远不止接收知识,读稿之余更须改稿。虽则一众学者水平高超、书稿也无愧于国家水平,但若仅将其合并,一方面稿长大为超标,《法学》卷规定不超过九百余页,若按原稿直出,页数恐不止两千;另一方面体例未能统一,直接出版将是一部文集而非工具书。法学编委会主任的张友渔即指出:“我们要编的书不是编论文集,读者要从中找到他需要的知识。”由于书稿的作者们大多任教于高校,稿件形式也多类似讲义,先提出问题,逐步论证,最后得出结论。百科全书则不同,正如报纸刊文须有导语,忙碌的读者只需阅读导语便可知晓大概,是否阅读其余内容则听凭读者安排,张先生认为,百科全书亦是同理,首段须先定性,使得对此缺乏基础知识的读者一目了然,而后再展开详述,绝不能如讲义一般将最重要的结论置于文末。张先生的相当一部分改稿工作,即是将内容的结构顺序加以调整,使之符合百科全书的体例。原稿自有其圆融的逻辑关系,若要改出同样通顺的稿件,必须深入理解稿件中的知识理论,若理解不佳,编辑效果可想而知。这种压力敦促着张遵修不断学习,《法学》卷犹如她第二次入学法学院的同窗一般。

当张遵修投入《法学》卷的编写工作,她自然地调动了读书时熏染的严格要求、务求准确的“清华精神”。张先生对姜椿芳直言,文字编辑工作她可以负责,但核对资料的准确性,她需要足够的人力。姜先生拨了八人协助张先生的编辑工作,张先生又从社外聘请了两位,分别是王铁崖(1913-2003)介绍的北京大学国际法研究所研究员田如萱,负责协助国际法分支工作,及潘念之(1902-1988)的得力助手程辑庸,负责协助宪法、行政法分支工作。田如萱谙熟所需核实的数据所在的书目及书目所在的藏馆,当时并未有一个单位的藏书足以核实国际法分支所有条目释文中的数据,田如萱在北京大学、外交学院、北京图书馆等地来回奔走查阅,完成了国际法分支数据核实卡片的制作工作;程辑庸的功绩则体现于《法学》卷第一版宪法、行政法分支条目完全不存在数据性错误上。此外,国际经济法分支的主编姚梅镇也安排了所指导的博士生协助核对。通过一系列努力,《法学》卷即使未能做到完全正确,也已尽可能地减少了错漏。张先生说,她是将高标准、严要求的“清华精神”带入了百科全书的编辑工作中。

除去认真、细致的核对工作,张遵修身上的“清华精神”还体现在实事求是、不因外部力量而转移的坚持。在中国法制史分支的编写过程中,张先生与法学编委兼原中国法制史主编陈盛清(1910-2009)之间发生了一场激烈的辩论。起因是编辑部第一次参加的编写组会议上,张晋藩对“中华法系”条目提出意见,认为其中“中国古代法律以刑法为中心”的措辞存在问题,中国法制史不止于刑法史,例如行政法体系完整、《秦律》中包含经济法元素等。最初,张遵修及编辑部的唐霄飞、邱国栋等同事认为,这一意见仅针对“中华法系”这一单独条目;然而在全面阅读分支稿件之后,张先生意识到,陈先生“中国法制史即是中国刑法史”的观点影响了他的选条,条目主要围绕刑法。张遵修认为,中国法制史不是单纯的刑法史,而是“诸法合体,刑民不分”。这一说法由来已久,1907年清政府民政部奏文:“中国律例,民刑不分……历代律文,户婚诸条,实近民法”,20世纪30年代法制史学者的著述中,也多有对此观点的沿袭发展。张遵修与陈盛清多次往返信件商讨,希望对方扩大选条范围,始终未能达成共识。于是问题只得在1982年的编委会上提出解决。张先生诚恳检讨,由于“学术上的无知”,本应在编写组审稿会议上提出的意见延迟至今,但中国的百科全书必须将中国古代法律收全。而陈盛清则坚持,无论案件类型,中国古代均以审判刑事案件的程序、方式审理,均以刑罚判决,因此中国法制史即等于中国刑法史。双方展开激烈争辩,编委中王珉灿、曾昭琼(1912-2001)二位支持陈盛清的意见,余者同意编辑部的意见。这次争辩最终由法学编委会副主任潘念之决定,依编辑部意见扩大范畴、增加选条而告终,陈盛清表示,扩大选条他无能为力,潘念之转而委托编委吴建璠(1926-2004)担此重任。张先生面对如陈先生的法学大家,为维护《法学》卷内容的完整性依然据理力争,在编委会上勇于承认失误,其独立的编辑思想与实事求是的精神,正是一名出色的编辑应有的风范。这场激辩亦未能影响张先生与陈先生共同奋斗编书的友谊,陈先生每次来京探亲,都约张先生在他儿子家中小聚,直至他逝世,足见老一代学者公私分明的作风与宽广的心胸。

时至今日,张遵修念及姜椿芳为首的一众学者为编写百科全书不怕辛苦、不计名利的情景,仍觉十分动容。《法学》卷工作伊始,在学者们的聚会上,姜先生讲述了“文革”期间圣马力诺赠与中国一套百科全书,而中国未曾编纂自己的百科全书、只得以《新华字典》回赠的旧事,在座学者无不触动,同时燃起爱国之情与文化事业的创业热情。在《法学》卷编纂期间,张先生与一众法学学者结下了深厚的情谊。据张先生回忆,在工作之初,自己仍存有“将法学家看成是作者一方,我们是编辑一方”的想法,然而在潘念之的组织之下,作者与编辑迅速成为“一家人”,在《法学》卷选条与初稿的来回修改磋商中实现了精诚的合作。《法学》卷编纂之时,编委会的法学学者们多已年迈,张先生较诸位学者年轻,但编委会的学者们待她十分尊重亲厚,在繁密的通信中以“遵修同志”或“遵修同学”称呼她;张先生赴上海参加国际经济法学术讨论会时,潘念之甚至请她住到自己家中,腾出幼子的房间借她暂住。《法学》卷的编纂过程中,编委会的法学学者大多于各地高校承担教职或研究工作,如编委会副主任潘念之时任上海社会科学院法学所所长、国际私法副主编卢峻(1909-2000)时任上海社会科学院法学所研究员、编委韩德培(1911-2009)时任武汉大学法学院院长等,最为忙碌的当属民法分支的副主编周枬(1908-2004),执教于安徽大学的同时,又接受了西南政法学院的约请前往授课,同时组织《法学》卷民法编写组审稿会等编纂工作,频繁往返于合肥、重庆、北京三地。除审稿会议之外,一众编委会学者与编辑鲜少齐聚北京,通信、电报等成为重要的沟通方式。若非《法学》卷的编纂,分散各地的一众学者亦未必得以集中智慧、共襄盛举。因此,《法学》卷可谓凝聚当时最杰出的法学学者的重要枢纽。

张遵修既是百科事业的参与者,也是其见证者。张先生回忆,百科全书的出版须先后历经外审与内一、二、三审,内审分别由学科卷责任编辑、社科部主任、《中国大百科全书》总编或副总编负责;已通过二审的稿件中,涉及疑难问题、重点问题、学科间交叉的问题,均须交由总编或副总编三审,可谓慎之又慎。潘念之在此基础上提出更高要求:存在上述问题的文章,应由全体编委集体三审。三审原计划用时三个月,但由于编委多于高校工作,只得两个月暑假的空闲,最终定于1982年暑假,全体编委开会审稿。张友渔在编委会上笑称:“现在正是暑假,在学校工作的同志可以没有教学工作干扰;其他同志如果有困难,需要我出头的,我还可以为《法学》卷跑腿说话,跟你们的单位领导上打招呼,让你们摆脱其他事物,把书编好。”正值酷暑,当时的工作环境较为简陋,没有空调,在场学者挥汗如雨。审稿会议不付报酬,一周工作六日,从周一上午到场至周六下午离场,每日从清晨到深夜,一众学者专注于看稿、研究、讨论、修改,如是坚持了两个月。通过审稿会议,《法学》卷不但在书稿质量在原有基础上有所提高,且使全卷付排有了可能。张先生至今回想起共事的学者们不慕名利、只求推动法治启蒙事业的无私奉献精神,仍然深感震动。

在法学编委会的共同努力之下,1984年9月,《中国大百科全书·法学》卷出版,成书收罗宏广、逻辑严谨,分为法学理论、法制史、法律思想史、民法、刑法、诉讼法、国际法等21个分支学科,共计1,073个条目,428幅彩色与黑白插图,236万字,是中国截至出版时最完全、详尽的法学著作。筚路蓝缕的百科事业与法治启蒙事业获得了阶段性的胜利。在《中国大百科全书·法学》卷面世之前,近年间影响较广的法学辞书是1980年由上海辞书出版社所推出的《法学词典》。《法学词典》是1978年以降中国出版的第一部法学辞书,全书约87万字,收录了3,238条词目,按笔画编排(书末则附拼音索引),每一词目言简意赅,字数常在数百字之间。与之相较,《中国大百科全书·法学》卷的条目既包括单个词的情形,亦包括词组的情形,如“法的渊源”词组下设“成文法”、“不成文法”、“法理”三组,“成文法”下又设“宪法”、“法律”、“行政法规”、“地方性法规”、“自治法规”及“国际条约”等词目,“不成文法”下同样设有“习惯法”与“判例”两个词目,与《法学词典》相比实际词目数量得到了扩充,且在编排上更具系统性。作为百科全书,《法学》卷每一条目的内容也较《法学词典》的词目更为充实,且增加了大量配图,实现了图文并茂、直观易懂的编纂目标。《法学》卷条目按拼音编排(书末附笔画索引、繁简体字对照表及外文索引,外文索引按条目外文标题的拉丁字母顺序及俄文字母顺序分别排列),增设条目分类目录,以便读者了解分支学科的全貌。《中国大百科全书》各卷在分类目录前均设有一篇该学科的概观性文章,以作导言之用,《法学卷》所设系由张友渔、潘念之合着的〈法学〉一文,简要介绍了法学概说、中外法史、马克思主义法学的立场方法观点及其在中国的发展。无论从内容的广度与深度,或是从编辑技巧的成熟度而言,《中国大百科全书·法学》卷都实现了重大突破。

《中国大百科全书·法学》卷出版后,张友渔亲自进行宣传,撰文〈我国法学家的可喜贡献——读《中国大百科全书·法学》卷〉,发表于《人民日报》,向读者介绍《法学》卷的基调、特色及编纂过程。《法学》卷一经推出,不但受到了非法学知识背景的读者的欢迎,法律相关的机关单位及院校法律学系的学生也对其表现出迫切需求。当时《法学》卷由上海分社负责排版、印刷、出版,一经运送至北京总社发行部,即为购买一空,以至于《法学》卷的作者们一度手握出版社寄送的优惠券却买不到书。出版后的十年间,《法学》卷单卷发行量近60万册,是《中国大百科全书》各卷中发行量最高的一卷。法学编委、国际私法主编李浩培(1906-1997)总结《法学》卷发行量超然的原因,认为首要因素是中央重视法制建设,大专院校法律系渐得添设,各机关单位也重视法律学习。《法学》卷紧密开展编纂工作并最终问世的同一时间,正是中国的法学研究与法学教育蓬勃复兴的时期,根据《中国教育年鉴》资料统计,从1980至1984年,法学大学生(指本科生)招生数从2,838人增长至9,509人,研究生(包括博士生)招生数从109人增长至3,103人。高校法学教育重新焕发生机的同时,为适应法律实务的需求,改善十年“文革”影响下政法队伍文化结构与专业结构不合理、法律人才青黄不接的情况,1980年起,成人法学教育同样得以急速发展。1981年,重建之初的西南、华东及北京政法学院即已举办法律函授与夜大学专科教育以及干部专修科教育;1984年起,依托中央与各地的广播电视大学亦开设了法律专业,以期满足边远及不发达地区政法干部教育的迫切需求。与法学教育全方面重回正轨的情形不匹配的是,法学书籍依然处于稀缺状态,据《全国新书目录》数据统计,1984年全年出版的法学著作仅192种,其中教材13种、辞书2种,远未能满足法学教育与研究的迅速恢复所需。《中国大百科全书·法学》卷的出版发行,正可谓解燃眉之急。1982年,第五届全国人民代表大会第五次会议通过了“第六个五年计划”,当中提出哲学社会科学的研究重点包括“政治学和法学的研究”、“哲学社会科学教科书、《中国大百科全书》哲学社会科学各卷和各种辞书、工具书的编纂”, 极大鼓舞了法学研究的复兴。《法学》卷的出版是“六五”计划的重要成果,在其之后,更有源源不断的法学书籍得以出版,1985至1988年间,各年所出版的法学书籍数目分别为192、617、491、122种,其中包括法学教材共238种、法学辞书共16种,整体呈现出欣欣向荣的态势。《中国大百科全书·法学》卷先声夺人,在法学教材与辞书均属欠缺的时间节点满足了法学研究与法学教育的渴切需求,同时亦是改革开放后法学书籍出版大潮中的一抹重要和弦。

除了对法学研究与法学教育提供的支撑,《中国大百科全书·法学》卷同时具有重大的抢救性意义。张遵修回忆,《中国大百科全书》总编辑姜椿芳曾强调,编百科全书要抢救老一代学者的胸中财富,“现在编纂的第一版百科全书,具有抢救的性质”。由于法治的断层与法学研究的停滞,《法学》卷出版时甚至被戏称为“出土文物”,当中凝聚了经历风雨的老一辈学者的大量学术思想与研究成果。《法学》卷编委大多年岁颇长,甚至不乏抱病工作的情形,然而身体状况却未能阻拦学者们对于《法学》卷编纂的热忱。如时任最高人民法院民庭庭长的徐平,因积极来信为编纂工作提供意见,受邀加入编委、担任诉讼法主编。徐平一直为《法学》卷的编写抱病工作,不幸于1982年12月20日逝世,未能亲见《法学》卷出版。国际法副主编陈体强(1917-1983)同样抱病为《法学》卷审定书稿,共审修国际法分支近100个条目、交出定稿18万字。1983年10月13日,《法学》卷付排前夕,陈体强病逝,病逝前三日(10月10日),陈先生尚在就编辑部关于海洋法条目的提问,向张遵修亲笔回信作答。又如领导《法学》卷编纂工作的潘念之,于《法学》卷出版后的第四年、1988年3月10日辞世,潘先生病危时,张遵修前往探望,潘先生说:“我不怕死,只是还有一些事情没有做。” 张先生回忆时认为,潘先生所指应是有利于民族国家、有关于民主法治的事。《法学》卷的编纂,最大程度地抢救了一批杰出学者的知识与思想财富,他们对于中国法治的贡献与关怀,通过《法学》卷得以存留与流传。

张遵修在《中国大百科全书》编辑的岗位上坚守至80岁,继承了《中国大百科全书》编写、编辑团队“不服老”的优秀传统,与清华“为祖国健康工作五十年”的号召相比竟有过之。退休后的张先生依然关心《法学》卷修订版的工作,积极撰文响应读者来信的批评意见。年近百岁的张先生笔耕不辍,撰写了回忆《法学》卷编纂工作的《法学家编《法学》卷:1979-1984》一书。张先生真正做到了“为百科事业终身奋斗”。

对于百科事业,张遵修内心有自己的标准与野望,她概括为“传之后世,流于全球”。什么是“百科精神”?在张先生看来,“百科精神”是通过百科全书全力展现国家现阶段最高的学术水平。好的百科全书不但造福本国的读者,同样有益于外国读者了解这个国家,因此务必精益求精。编撰工作不是一劳永逸,增补与修订工作在所难免;但一本好的百科全书应力求稳定性,在基础问题上“立得住”。张先生举《不列颠百科全书》为例,第九版至今仍具有参考价值,盖因其考古方面学术性较强,稳定性也较大。而对于全球和后世的读者都“立得住”的百科全书,需要的是一代又一代如张先生这般的学人,前赴后继地、忘我地投身于百科事业。

四、为人平生

从怀抱“工业救国”的理想转向“学政治以救国”,从外文系转向政治系,从新闻工作者转向百科全书编辑,张遵修一生的立志、求学与择业都曾经历转折,然而她始终不曾改变的,是真诚坦荡的为人之道与身为知识分子的社会责任担当。

张遵修对于是非黑白秉持着近乎固执的诚实。谈及《中国大百科全书·法学》卷修订版的编辑工作,张先生直言:“二版的版权页上写着『特约编审张遵修』,我根本没管二版的事,我要登个声明,人家都不知道怎么回事,写就写吧,反正读者也不在乎。”其实张先生始终关心修订版的编纂工作,但由于未曾负担相应程度的工作,她便直白地拒绝虚衔,是非分明、不慕名利的品行令人叹服。

在国民的法治观念亟待启蒙、法学教育与法学研究亟需发展的关键节点,《中国大百科全书·法学》卷的问世,无疑是一剂令人振奋的强心剂、一盏照明路途的智识之灯。张遵修作为《法学》卷的责任编辑,或许不如编委会及各编写组的一众学者那般引人注目,然而若无张先生及所有编辑、出版人员的全情投入与无私奉献,《法学》卷将难以顺利出版,遑论以如今富于科学性、整体性、权威性的形象面世。尽管张先生淡然处之,但作为法治启蒙之灯的燃灯者,她的贡献不应被遗忘。

当被问及对于清华法学院的展望与期许,张先生道:“对法学院不敢说,对政治学系,我希望能出真正的政治学学者、真正的政治家,不要出政客。”1947年,张德生、王宏钧、李咏等好友出于保护地下党员身分的考虑,将张遵修推举为政治学系学生会主席。当年的毕业生欢送会上,代表在校学生,张先生说的是同样的话:“希望我们的同学之中,有人能发展成真正的学者、真正的宁肯失败的政治家,而不要成为政客。”七十余年过去,张遵修的寄望一如过往。“现代社会实际的政治真不简单,所以更希望出现真正的政治学者,产生真正的、高深的理论,要想遏制政治上的黑暗和腐败,不容易。”

当年那个不平而鸣、将书包远远掷向院墙一角的高中女生,依然还活在她身上。

作者简介:卢晓航,清华大学法学院博士研究生(法律史)、法学硕士(比较法与法文化学)、法学学士。

(原载《法制史研究》第40期(2023年12月);本文转自“清韵法史”微信号)