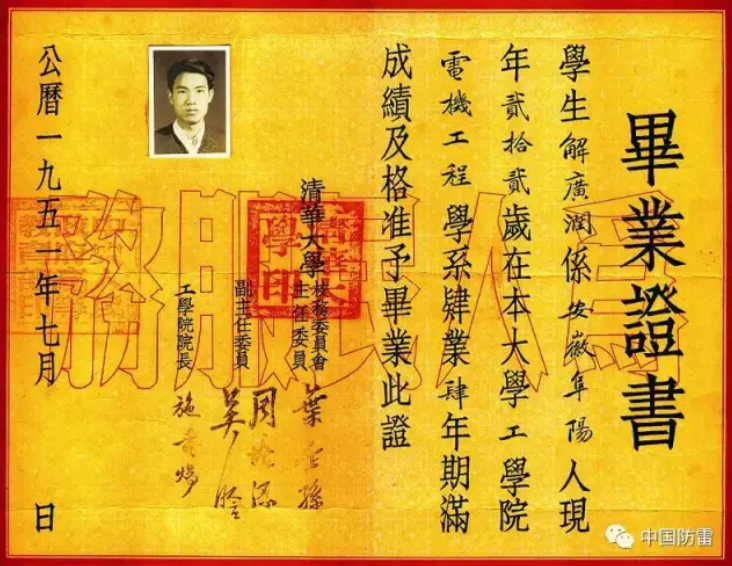

解广润(本科1951级/研究生1953级)

我于1929年12月生于安徽的“西伯利亚”地区——阜阳。在中学阶段日寇不断轰炸进攻阜阳,加上年年黄水泛滥成灾,生活及学习都极端困难。伙食每顿每人只分摊难见油星的半小碟素菜,晚自习是在自制的小豆油灯的暗淡的灯光下进行的,没有任何实验设备。缺医少药,同学们长疥疮、患疟疾、拉痢疾是常事。为了贴补家用,我还打扫过没有水的土公共厕所。在高一,我仍处在比较糊涂的状态中,例如我连cos300 为什么会是个常数也没搞清楚。我在学习上出现一个跃变是在高二。当时日寇飞机轰炸,跑警报、钻防空洞是家常便饭。有次警报解除后别人都走了,我落在后面走到防空洞口,那里的光线恰恰可以看书,我想在这里看一会书再走,于是就把随身携带的书拿出来看。这时,这里极端安静,我背朝洞口,除了书被从洞口外射进来的光线照亮以外,面对的前方则是一片黑暗,在这种既无“声”的干扰,又无“光”的干扰的环境里,我觉得脑筋特别好使,一会儿就复习完了半本书。然后我一个人不由得手舞足蹈地模仿老师讲课,很快就把内容讲完了。这样尝到了甜头之后,我就时常到防空洞口去学习。后来,我进清华大学以后,就常常找个无人的小教室或暗室学习,效率非常之高。往往一天就把一本书看完了,而且理解透澈,还能够复讲一遍。几十年后我才发现这种方法早在一千七百多年以前诸葛亮已发现了。诸葛亮在学习上教育他的儿子说;“夫学须静也”。他解释道:“非宁静无以致远”——不能宁静学习的人是不会有很大成就的。从现代科学的观点看,大脑是分区工作的,接受信息的特定区域会活跃地将葡萄糖转化为能量,而其它区域则处于抑制状态。“针麻”时,一根根银针的刺激信息不断传入大脑特定区域引起兴奋,它可以使管理开刀部位——比方说胃部——的特定疼觉区域受到抑制而不觉开刀的疼痛!一个在学习前或学习中不断受到杂乱信号(主要从耳朵和眼睛传来)干扰的人,在学习中已经受到类似“针麻”的作用,在这种受麻醉的情况下,即令强迫自己努力学习,效率也很低,而且会得神经衰弱症的。我一生中几乎不开夜车,因为在高二以前我不好好学习,在高二以后,我的学习效率很高,完全用不着开夜车。因此,我在高二上学期居然考了个总成绩全班第一名。下学期一开学,同学们按每人的成绩单看名次,找来找去找不到第一名。因为谁也不会想到过去成绩中下而且又不见开夜车用功的解广润能考第一名。

1947年秋我考取了清华电机系。进清华第一年正值国民党打内战,学生运动高涨的时候,准确一点说,学习是在运动的间隙里才抓一抓的。我还参加了民间歌舞社,并曾担任地下的“中国民主青年同盟”戏剧舞蹈支部组织委员,解放后还曾任过清华舞蹈队队长。民舞社曾演出过解放区歌舞剧«白毛女»(片段)、«兄妹开荒»、«新旧光景»、«王大娘补缸»和«别让它遭灾害»等有进步政治内容的歌舞,也演出过许多民间歌舞,并曾请舞蹈家戴爱莲作指导。我也曾粉墨登场,演出歌颂土改的«新旧光景»。搞学生运动要占很多时间,这时我一方面感到这种生活很有意义,另一方面我在学习上也有强烈拔尖的愿望。

我在同年级的同学中是年龄最小者之一,一个小城市来的穷小子(当时我参加的是天天吃窝窝头的清寒膳团,好不容易凑点钱,买了件日军旧大衣才勉强过了冬天)在有些有钱的洋气的大同学面前颇有压抑之感。清华教学的内容有的(例如大一物理)并不太深,但所出考题却是很难的,例如为什么随便扔猫,猫总会四脚落地哪?主要课程一周一考,相当多的同学不适应,不及格的很多,到期末往往只好以开方乘10的办法(即36分换算为60分)放一批同学通过。我也不太适应这种考法,所以在大一的成绩只是偏上而已,学年总成绩平均为81.68分。

你不要以为名牌大学里教授讲课效果都很好,不是的。有的人学问很深,但讲课不行。教我们电工数学的闵乃大先生是一级教授,中国科学院应用数学研究所所长,是国际上有名的“闵乃大”电路的发明者,但他老先生讲得我们不知所云。选课的学生由原来的七八十人最后退到只七八个人。我硬着头皮听了他一学期的课,只听懂了一句“美国MIT要聘我当终身教授我不干”。关于雷曼旋转多叶面,关于留数定理……等等几乎全部课程内容我是全靠自学搞懂的。又如教我们“热工学”的机械工程权威一级教授庄前鼎先生,虽然讲课十分认真,但他的一口青浦土话实在让我们听不懂。后来只好让他改用英文讲课才算好一些。

那末,进了清华大学给了我什么好处呢?

我看到了许多学者的榜样,榜样的力量是无穷的。这里无需多讲有全集八卷的诗人、学者民主斗士闻一多先生拍案而起为人民英勇献身的感人事迹;也无需多讲有文卷七集、语言洗炼,文笔秀丽的一代散文大师朱自清先生和我们一道扭秧歌,表扬和鼓励我们演解放区歌舞剧,于解放前半年“为表示中国人民的尊严和气节,我们断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切施舍物资”,宁肯贫病交加而死的英雄气概,就以不太为人所知的陈寅恪教授来说吧,他的著作有一百余种,一般人能背诵“四书”、“五经”就很了不起了,而他不仅能背诵“十三经”,而且对每字必求正解。他通晓的语言有三十种之多,在宗教、史学、语言学、人类学、校勘学、文学等方面都有独到的研究或著述,而尤以中古史的研究闻名。中外学者关于东方文史方面凡有疑难问题请教于他,总会得到满意的解答。梁启超曾说过:“我著作等身,但总共还不如陈先生寥寥数百字有价值。”他在身陷敌伪时拒不食敌粟。1946年因长期生活艰苦营养不良而致双目失明,仍在家中为同学上课,弦歌不缀。再如清华二校门内有一座“海宁王静安先生纪念碑”,王先生名国维,号观堂,生平著作有62种。郭沫若称王先生为“新史学的开山,他的甲骨文字的研究、殷周金文的研究、汉晋竹简和封泥的研究,是划时代的工作”。周传儒还赞其“元史学(及)西北地理(的研究)皆为近代绝世之举”。王先生不仅开创性诠释了甲骨文字,而且纠正了«史记»上关于商朝记载的错讹,把我国有物证的历史上推了近1000年。其后期论文集«观堂集林»被郭沫若称为:“虽与日月争光可也”。日本有王观堂学会,至今活动不绝。至于众多的名教授如张奚若、叶企孙、华罗庚、周培源、钱伟长、张维、陆士嘉、冯友兰、陈岱孙、费孝通、吴晗、施嘉炀、章名涛也都在影响着我。这时我真的有‘进观大海之鹏则渺然小矣!”的感觉,从而使我有要在学术上努力争取有所成就的想法。

清华选修课多,可为深造打基础。我特别得力于有关工程数学方面的选课,例如从钟士模教授学的拉氏变换,从闵乃大教授学的复变函数,从孙绍先教授学的数学物理方程。数学是物理的语言,是分析问题的工具。但往往一些数学家写的书是不想让你看懂的,例如高斯的论文就是抽掉了思路和阶梯的。他的论文相当于一座座辉煌的建筑,但早已拆掉了脚手架,也没有图纸和设计书,另一些数学家写的书则常把重点放在数学的一般性和严密性上,而工程界需要的却是能实用的数学内容,所以一般人见数学往往望而生畏。清华的老师们从有用的角度把我们引入数学的门坎,这为我以后的深造打下了良好的基础。

我在清华拔尖是从大二开始的,其诀窍除了前述的在安静的环境里高效率地学习外,还有大量地做教科书和参考书上有答数的习题。我在大一暑假一方面同时在两处勤工俭学接济弟妹,另方面还分秒必争地把下学期的逖莫申科编的«应用力学»中的三百多道习题全做了。由于书上有答数,所以在做习题中我能及时发现错误,改正错误。这样,开学后我就能非常主动地看参考书。当时清华应用力学每周小考一次,题目很难,很多人不及格,但我每次都能接近100分。到第18周时,饭桌上(当时吃饭每月由膳团按缴费次序排饭桌,同桌互相不太认识)同学们忽然议论开了:“谁是解广润,力学分竟达1700多分了!”这样,我的力学在全校得了第一(总成绩94分)。但在前进中,我也有“大意失荆州”的时候,那就是在电工原理课的第一次周考中,我得了零分!我吃亏也就在看电工参考书太少,对各种难题做得太少,在求一个圆球的电阻时,积分的切割法就有讲究:是横向切(先并联、后串联)还是纵向圆柱状切(先串联、后并联)?它们所适应的边界条件不同,因而计算结果也不同。差以毫厘,失之千里,100分与0分之差也就在于一个基本概念没搞清楚而已。我对待这次失败是决心以后用每次都考100分来补偿。于是我广看参考书,互相比较,反复钻研,找各种各样的难题做,甚至自己编造难题做。不仅搞清楚为什么这样做是对的,而且搞清楚为什么那样做是不对的。我发现有些书上的讲法并不太正确。例如电阻的定义,一般书上说是“阻止电流的能力”,这种说法显然不科学,因为物理上只有“能”的定义和“力”的定义,而没有“能力”的定义;而且这种定义的实质不过是说“电阻者阻电也”,是同意反复,这就好比说“电感者感电也”一样没有说明任何问题。又例如电阻的串并联,有的书上说:“头与头相联以及尾与尾相联是并联,此头和彼尾相联是串联”。这种说法也成问题。一是什么叫“头”,什么叫“尾”并没有定义;二是没讲出要从电压和电流来看:比方单拿两个电阻,任意把各自的一端相联以及把各自的另一端也相联,你就无法说这是“并”还是“串”了。我不断积累,自己搞了电工难题100例,电工易错100例,力学难题100例,力学易错100例。比如多导体系统中为什么部分电容用互部分电力线来解释是错误的?直流产生的磁场是使电子向导线中心方向受力的,为什么直流没有“趋心”效应?直流正负两极的电力线是由正到负拉着导线的表面电荷的,为什么直流没有“趋表效应“?正电荷与负电荷分别由导线两端相流动,在相遇时为什么不会中和?毕奥-萨瓦定律不符合牛顿第三定律应如何解释?直流电源对电容器充电时为什么损耗总是等于其储能?象窗纱那样网孔的无限大面积的金属丝编织物,相邻两点的等值电阻是多大?N个点各点之间连以电阻R,任两点间总电阻是多少?电路中独立回路的各种判据各有那些问题?电路微分方程阶数的各种判据各有那些问题?发电机线圈直接附近并无磁场B,为什么e = BLV 的公式仍然能用?电动机线圈直接附近也并无磁场B,为什么f = BLI 的公式仍然能用,而且电机绝缘物不为巨大的电磁力所压扁?没有外力作用,秋千是这么打起来的?自重为W的人型铁架放在无摩擦的地面上时,在顶端焊接点左臂对右臂的作用力是多大?就这样。我把“扫帚”伸到了每个角落,把问题一个个“扫”了出来。果然,功夫不负有心人,我的电工原理考试以后每次都拿到了100分,取得了总平均为92分的好成绩,并在班上得到了第一名。

我在基本概念及其应用上狠下功夫,反复思考,不怕花时间,不怕进度慢。这样基础打好了,以后的学习进度就快了。到我在大三、大四时,在开学前花一个星期的功夫就可以把下学期的功课都自学完毕。在学期中,则是看看参考书,想想各种疑难问题。因此,我就有大量时间从事社会工作。在大四时,我负责的黑板报,每天一期,内容丰富,形式生动活泼,全校闻名。课后,黑板报前总是围满了人看。解放初,我还靠听广播,在课外自学俄语,达到了能看专业书籍的程度。我的学年总平均成绩在逐年上升,由大一的81.68分,到大二的85.72分,到大三的87.61分,到大四的91.28分。在毕业前我已经有了相当的独立工作能力。当时章名涛教授指定我的毕业论文的题目是:«同步电机的突发短路»。这是一个难度较大的问题。但我只见过两次章先生的面,一次是给我题目,一次是我交论文,完全靠自己刻苦钻研完成任务。我以全校平均分第一名毕业后,被推荐为研究生,当时我的健康状况很好,充满着活力,眼睛也不近视。

在研究生阶段,在杨津基教授的亲切指导下,我在两年内修满了学分,做好了论文,翻译了俄文的巴比考夫著的«高电压工程»一书,还兼管了高电压实验室的工作。以优秀成绩提前一年毕业,成为清华大学培养出来的第一个电力研究生。«高电压工程»一书也由教育部推荐给上海龙门书局出版。在研究生阶段,助学金由大学的每月7元提高到13元,但我还要接济弟妹,生活仍然很艰苦。冬天我穿的还是我父亲当学生时穿的一套青土布棉衣,棉花早已板结。后来组织上特别补助了我13.5元为我做了一套新棉衣。当时穿在身上真是高兴得要命,因为它体现了人民的温暖。

这里,我还要讲一讲张维和陆士嘉教授夫妇对我的关怀和帮助。在解放前夕,我的经济状况十分困难。我找到我的力学老师张维教授家里求助。张维和陆士嘉夫妇两位教授当时虽然自己也很困难,还是毫不犹豫地借给了我五块银圆。此外,在解放初期,朱成功助教和靳秀工友也都给了我很多生活上的帮助,这都是我难以忘怀的清华温暖。

1953年8月,我被分配到哈尔滨工业大学,与苏联专家斯捷凡诺夫一道工作。苏联专家理论联系实际的作风也给我很深的影响。我除了负责高压实验室的建设以外,还经常随专家到现场去,每次生产实习和毕业实习我也都去带队。这样我对生产比较熟悉,我的理论知识也有着广阔的用武之地。1954年我们试制成功了防雷分析仪,并和东北电管局合作用来研究改进发、变电所的防雷方案,取得了一定成绩,当时新华社播发了我们的照片。1954年夏天燃料部举办了全国第一届防雷训练班,聘我为老师,我们合编的教材也由燃料部出版。当时的学员有八十多人,后来大都成了各个电网的领导或总工。1954年哈工大开办了全国第一个高电压技术专业,1961年该专业调整到北京电力学院,1965年又调整到武汉水利电力学院。,后又合并到武汉大学。我教授过«电工原理»、«高压静电场»、«气体放电»、«高电压测量及试验»、«高电压工程»、«电力系统过电压»、«过电压专题»等课程。我多次在水电部及各局、厂办的训练班为现场人员讲课。我首次指导的三名硕士研究生于1964年毕业,我首次指导的博士研究生于1986年毕业,至今可为“桃李满天下”了,乐何如之!

我先后任武汉水利电力学院院务委员会副主任,国务院学位委员会第1、2、3届学科评议组成员,国防科工委国防设施安全组成员,全国高校电力类教材编审委员会副主任,三峡工程论证组专家,湖北省消防协会副理事长,第49届国际电工会议中国政府代表,并评为武汉市十佳文明市民(总共10人)。由于在清华电机系打下了很好的理论和实验基础,曽获省部级以上科技奖11次。有13项科研成果为国家标准或国际标准采用。发明了半导体少长针消雷器,能将雷电流消减到原值的0~0.4%,美国电力电子学会电力会议主席刘亚财誉为“革命性发明和世界最好的防雷装置”,并发表了多篇研究论文。我在理论上解决了两个世界电学难题:(1)在平行于电场的介质面上为什么有垂直于电力线方向力的存在;(2)在电力系统中发生(½ - δ)次谐波的机理。正式出版书籍31种(34本),获全国教材奖3次。1978年分别获得水电部及湖北省科技先进工作者称号。2011年入录«中国大百科全书»。

▲2010年10月,解广润教授、陈慈萱教授和台北市电机技师公会成员合影

老伴陈慈萱是清华电机系53级毕业生,是抗美援朝初期在宣传工作中由我班班长朱镕基从低年级借来参加演出的小师妹。她曾任武汉水利电力大学电机系主任,有科研成果24项,曾获全国科学大会奖。有专著16种。获得全国优秀女职工和电力部劳动模范称号。

最后,感谢母校教我育我的老师,并祝母校电机系更加辉煌。

(转自“信息产业报道”微信号)