解玺璋

壹

梁启超写过一篇短文《善变之豪杰》,其中提到两个人,一个是日本的吉田松阴,一个是意大利的加布儿(加富尔)。前者为日本江户幕府末期思想家、教育家、明治维新的先驱者;后者为意大利建国三杰之一,另外两位是马志尼和加里波第。梁启超专门写过一部《意大利建国三杰传》,以表达对这三位杰出人物的敬意。直到民国初年,他做财政总长时,仍以加富尔自居。当年,他对“变”是有深刻认识的。早年写作《变法通议》,专门就“变”的必要性和可能性做过论述。这里所谓“变”针对的固然是“法”,但他将“变”上升到自然的、社会的规律来认识:“夫变者,古今之公理也”,“公理有固然,非夫人之为也”,“今夫自然之变,天之道也。或变则善,或变则敝,有人道(社会规律)焉。则智者之所审也。语曰,学者上达,不学下达。惟治亦然。委心任运,听其流变,则日趋于敝,振刷整顿,斟酌通变,则日趋于善”。“诗曰:周虽旧邦,其命维新。言治旧国必用新法也”。他在这里讲了两层意思,第一,变是自然运动、社会发展(历史)的公理,公理一般说来没有讨论的余地,只能遵循;第二,人道如何利用这个公理?他认为需要学习,需要斟酌,这样则日趋于善。梁启超善变,其思想基础就在这里。

为了说服民国政府和社会舆论,赞成加入协约国,对德宣战,他还以加富尔鼓动意大利加入英法联盟,对俄宣战,介入克里米亚战争为例,说明参加欧战可能给中国提升国际地位带来前所未有的机会。至于吉田松阴,梁也极有好感,戊戌政变后他逃亡日本,就曾取名吉田晋,大女儿梁思顺亦取名吉田静子。

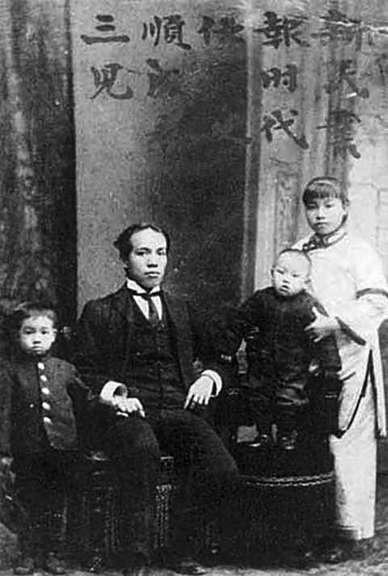

梁启超(1873年—1929年)

在这篇短文中,梁启超赞扬吉田松阴和加富尔,认为他们二人在重要的历史关头,都能审时度势,以行其志,为了国家的独立和富强,造福于同胞,他们“不惜改弦以应之”,“其方法虽变,然其所以爱国者未尝变也”。他最后写道:“语曰,君子之过也,如日月之食焉,人皆见之,及其更也,人皆仰之。大丈夫行事磊磊落落,行吾心之所志,必求至而后已焉。若夫其方法随时与境而变,又随吾脑识之发达而变,百变不离其宗,斯变而非变矣。此乃所以磊磊落落也。”

这里所说,正是梁启超自身的写照。实际上,无论生前还是死后,梁任公的善变一直为人所诟病,当然,也一直有人为他的善变而辩护。其实,就他的善变来说,不在有没有,而在为何变与如何变。他有一句名言:“不惜以今日之我与昨日之我宣战。”这或许是理解梁启超所谓“善变”的一把钥匙。也就是说,他的“善变”,既非有人所诟病于他的“反复无常”,亦非有人所讥诮于他的“心无定见”,恰如郑振铎所言:“他之所以‘屡变’者,无不有他的最强固的理由,最透彻的见解,最不得已的苦衷。他如顽执不变,便早已落伍了,退化了,与一切的遗老遗少同科了;他如不变,则他对于中国的贡献与劳绩也许要等于零了。他的最伟大处,最足以表示他的光明磊落的人格处便是他的‘善变’,他的‘屡变’。”梁启超一生都在探索救国救民的真理,希望找到一条能使中国自立自强的道路。这不是一条坦途,不是一条笔直的康庄大道,时有误入迷途和歧途的可能。梁启超的“善变”恰恰就在于,他一旦意识到走错了路,就会幡然醒悟,甚至不惜执行自我批判。

进步党时期的梁启超

贰

梁启超的一生,变化很多,最初,他“日治帖括,虽不慊之,然不知天地间于帖括外更有所谓学也”。帖括是什么?就是八股,科举的敲门砖。而慊的意思就是憾、恨,讨厌。这是十二岁前的情形。后来他到广州读书,“始知有段、王训诂之学,大好之,渐有弃帖括之志”。段为段玉裁,王为王念孙、王引之,都是治训诂、考据之学的大家。不久,他遇到了康有为,境界又有所不同了。“先生乃以大海潮音,作狮子吼,取其所挟持之数百年无用旧学更端驳诘,悉举而摧陷廓清之,自辰入见,及戌始退,冷水浇背,当头一棒,一旦尽失其故垒,惘惘然不知所从事,且惊且喜,且怨且艾,且疑且惧,与通甫(陈千秋)联床,竟夕不能寐。明日再谒,请为学方针。先生乃教以陆王心学,而并及史学、西学之梗概,自是决然舍去旧学,自退出学海堂,而间日请业南海之门,生平知有学自兹始”。这种变化还属于眼界扩大之后,自然而然发生的变化,是为学日进的意思。

诚然,通常所说梁启超的善变,主要还是指他在思想观念和政治选择上的变化。这样的变化在他一生中至少发生了三次,两次表现为思想上的变化,一次表现为政治选择的变化。

第一次变化发生在1903年前后。梁启超访美归来,在《新大陆游记》中记述了这次变化的始末根由。戊戌政变后,梁启超流亡日本,“六君子”的蒙难,使他心中郁积了满腔忧愤,言论亦日趋激烈,“日倡革命排满共和之论”。他崇尚法国革命,信奉卢梭、孟德斯鸠的学说,向往美国自由民主的共和体制,视美国为“自由祖国之祖”。《清议报》曾设有“自由书”一栏,陆续刊载过梁氏数十篇短文,是最能体现此时梁的思想锋芒的,也因此引起了他的老师康有为的强烈不满。但他此时不在日本,鞭长莫及,也无可如何。没有了老师的约束,梁启超在与孙中山等革命党人交往时,就显得轻松了很多。他们很快走到一起。来往密切,打得火热,甚至开始商议与革命党的合作。对于梁启超的做法,“其师康有为深不谓然,屡责备之,继以婉劝,两年间函札数万言”。而且,为了阻止他与孙中山继续来往,强行将他派往檀香山,组织保皇会。

即使有老师的严厉谴责和同学们的责备,梁启超并未放弃自己的主张。这期间,他与康有为多次通信,申诉自己对革命、自由、民权的看法。唐才常组织自立军勤王起义,他还寄希望于能与孙中山的革命党合作,共举义旗。在檀香山,他有过借机赴美的打算,但由于疫情的原因,檀香山与美国本土之间不能通航,而国内自立军起义也到了关键时刻,于是,他被康有为召唤回国,加入到起义的行列。

直到1903年初,应美洲保皇会之邀,他才得到游历北美的机会。他曾自述此行的目的:“一以调查我皇族在海外者之情状,二以实察新大陆之政俗。”他是从加拿大进入美国的,从东到西,从北至南,走了近十个月,上至总统,下至平民,美人华人,各行各业,谈话观察,游历体验,所有的感受、思考都保存在《新大陆游记》这本书中。事实上,访美之初,他并未放弃“革命”的主张。他三月十八日写给徐君勉的信可证:“弟实未弃其主义也,不过迫于救长者之病耳。今每见新闻,辄勃勃欲动,弟深信中国之万不能不革命。今怀此志,转益深也。”

长者即康有为。据说,因梁启超等人主张革命排满,康有为因气生病。为了安抚老师,梁启超在公开场合则避免“言革”,而私下里“犹不能不主此义也”。然而,数月之后,从美洲归来,梁启超言论大变,从前所深信的“破坏主义”以及“革命排满”的主张,至是完全放弃,以后几年内的言论和主张,则完全站在这个基础上立论。实际上,他在美国之行的中途,其主张就发生了动摇。他在致蒋观云先生书中愤而言之:“中国之亡,不亡于顽固,而亡于新党。”又说:“弟近数月来,惩新党棼乱腐败之状,乃益不敢复倡革义矣。”其原因就在于章太炎与邹容在上海蒙难背后的乱象对他的刺激,而表达则纯属梁氏风格。至于更加理性的思考则来自他对美国政俗及旧金山华人群体现状的考察和认识。

中国能否走美国之路,建立民主共和政体呢?在考察旧金山华人群体之后,他所得出的结论是相当悲观的。因为他从旧金山华人身上看到了诸多的缺点,因而他认定了今后的任务,是开民智。《新民说》自1902年写到1904年,其中前后论点的变化恰好印证了梁启超思想观念变化的轨迹。

梁启超回国后,在《新民丛报》发表了一系列文章,除了《新民说》的写作在继续,《新大陆游记》亦陆续刊载于《新民丛报》,此外还有一系列文章表明他的政治思想所发生的转变,如《答飞生》、《答和事人》等。

《新民丛报》时期的梁启超,右一为长女思顺,右二为思永,左一为思成。

叁

1920年初,梁启超欧游归来,思想再次发生巨变。这一时期他的观感和思考,都写入《欧游心影录》这本书中。

1917年底,梁启超厌倦了政治,遂辞去段祺瑞内阁的财政总长一职,离开官场,回归书斋。1918年10月26日,他在接受《申报》记者采访时表示:“自审心思才力,不能两用,涉足政治,势必荒著述,吾自觉欲效忠于国家社会,毋宁以全力尽瘁于著述,为能尽吾天职,故毅然中止政治生涯,非俟著述之愿略酬,决不更为政治活动,故凡含有政治意味之团体,概不愿加入。”

恰逢此时欧战告终,巴黎和会即将召开,于是,他便筹划赴欧,“想拿私人资格将我们的冤苦向世界舆论申诉申诉,也算尽一二分国民责任”。同行者有蒋百里、刘崇杰、丁文江、张君劢、徐振飞、杨维新。他们自1918年12月23日由北京动身,1920年3月5日返回上海,在欧洲一年有余,足迹遍及欧洲大部分国家及主要城市,对战后欧洲的政治、经济、文化等做了全面细致的考察。此时的世界正处在一个大变革的时期,新局面的出现让梁启超感到惊心动魄,他意识到:“这回大战,还不是新世界历史的正文,不过一个承上启下的转捩段落罢了。”

梁启超与参加巴黎和会的中国代表团成员合影,前排中间人为梁启超

梁启超继而思考变化背后的社会思潮,“思潮不健全,国政和人事一定要受其敝”。他首先注意到欧美流行的“自由放任主义”,并且指出:“社会上的祸根,就从兹而起。”他认为,社会上的两极分化,贫富阶级对立,就是提倡自由竞争的结果。他进而指出:“到十九世纪中叶,更发生两种极有力的学说来推波助澜,一个就是生物进化论,一个就是自己本位的个人主义。”

如果考虑到梁启超思想启蒙者的身份,就应该承认,这曾经是他的信仰,特别是“生存竞争,优胜劣败”这八个大字,更为他所推崇。我们只要读一读《新民说》中前面的那些章节,如《就优胜劣败之理以证新民之结果及取法之所宜》、《论公德》、《论进取冒险》、《论权利思想》、《论自由》、《论生利分利》等,则不难理解梁启超当年的想法。而当欧战造成的灾难性后果摆在他的面前时,他不得不重新思考这一切的根源,因而对此有了新的认识:“其敝极于德之尼采,谓爱他主义为奴隶的道德,谓剿绝弱者为强者之天职,且为世运进化所必要。这种怪论就是借达尔文的生物学做个基础,恰好投合当代人的心理。所以,就私人方面论,崇拜势力,崇拜黄金,成了天经地义;就国家方面而论,军国主义、帝国主义,变了最时髦的政治方针。这回全世界国际大战争,其起原实由于此;将来各国内阶级大战争,其起原也实由于此。”

引起梁启超思想震撼的另一方面,是科学万能的盛行所造成的人类精神生活的贫困化。科学固然是好东西,近代以来社会的一切进步无不与科学有关。而一旦科学成为君临一切的主宰,一切都归于“自然规律”、“必然法则”,鼓吹一种纯物质、纯机械的人生观,结果是将人的精神寄托完全取消。他极为沉痛地言道:“近年来什么军阀什么财阀,都是从这条路产生出来,这回大战争,便是一个报应。诸君又须知,我们若是终久立在这种唯物的机械的人生观上头,岂独军阀财阀的专横,可憎可恨,就是工团的同盟抵抗乃至社会革命,还不同是一种强权作用。不过从前强权,在那一班少数人手里,往后的强权,移在这一班多数人手里罢了。总之,在这种人生观底下,那么千千万万人前脚接后脚的来这世界走一趟,住几十年,干什么呢?独一无二的目的就是抢面包喫。不然就是怕那宇宙间物质运动的大轮子缺了发动力,特自来供给他燃料。果真这样,人生还有一毫意味,人类还有一毫价值吗?”

不过,他又向读者表白,“切勿误会因此菲薄科学,我绝不承认科学破产,不过也不承认科学万能罢了”。尽管如此,几年后,在丁文江与张君劢的科学与玄学论战中,我们看到,梁启超的情感天平是明显倾向于信奉玄学的张君劢这边的。这也不奇怪。在欧洲,他感受到各种思想的碰撞、冲击,不断挑战他固有的认知,“种种怀疑,种种失望,都是为此”。而这种世纪末的悲观情绪,最终竟归结为一声叹息:“唉,可怜,西洋文明已经破产了。”来自欧美一些人的这种感慨,给予梁启超一种启示,归结到一点,即“中国人对于世界文明之大责任”,如他所言,这责任便是“拿西洋的文明来扩充我的文明,又拿我的文明去补助西洋的文明,叫他化合起来成一种新文明”。从前的梁启超,虽不能说是完全的西化论者,但总是崇尚西洋文明多于本国文明,现在却请出“孔老墨三位大圣”来,以挽救西洋文明。而好东西自不止这些,像印度的佛教,中国的禅宗,更不必论了,都是西洋文明所缺失的,也都被梁启超视为救西洋文明的法宝。

梁启超将自己的文化理想寄希望于可爱的青年,自己也身体力行,我们看他旅欧回国后所讲述、所著述的东西,几乎全部集中在本国思想文化领域,其代表作就有《清代学术概论》、《中国近三百年学术史》、《先秦政治思想史》、《中国历史研究法》,以及对于墨子、佛教、韵文的研究,不一而足,构成了梁启超最后十年的学术风貌。

《新民说》封面,书名为梁启超自书

肆

梁启超在思想上的两次巨变,如上所言,此外,他在政治上,对于国体、政体的选择,也有过相应的变化和调整。

武昌事变发生时,梁启超还在日本。此时的他,应该已经看清了时势变化的潮流。不过,梁启超还不想就此放弃坚持多年的君主立宪,这期间,他曾潜回大连,游旅顺和奉天,就是希望再做最后的努力,奋起一搏。

君主立宪无望,梁启超遂选择接受民国这个现实。也适应了这个时代的变化。

康有为曾批评梁启超的善变,指责他的“流质”,而梁启超亦坦言:“启超与康有为最相反之一点,有为太有成见,启超太无成见。其应事也有然,去治学也亦有然。有为常言:‘吾学三十岁已成,此后不复有进,亦不必求进。’启超不然,常自觉其学未成,且忧其不成,数十年日在旁皇求索中。”这正是梁启超常变常新的原因之一。而梁启超所处的时代,就是一个变动、转型的时代,梁启超只是想努力适应,与时俱进,跟上这种变化而已。郑振铎很欣赏梁启超的“善变”,他说:“梁氏始终是一位脚力轻健的壮汉,始终跟随了时代而走的。”

《新民丛报》创刊号封面

相关阅读

梁启超的最后时日

自从1922年底在南京讲学期间突发心脏病,他即遵医嘱“闭门养疴,三个月内不能见客”。(《饮冰室合集·集外文》中册,927页)他的健康状况就在此时敲响了警钟。此后,又经历了夫人、老友的去世,讲学、著述的辛劳,时局及生存环境的恶化,都更加重了他的病情。他曾坦白,便血之症是从1925年初就发现了,只是不痛不痒,并没有引起他的特别重视。后来经X光检查,发现右肾里头有一个小黑点,于是怀疑可能是患了“癌症”。他的夫人既死于癌,他对“癌”也就多了一些惊恐。他曾说:“我对于我自己的体子,向来是狠恃强的。但是,听见一个‘癌’字,便惊心动魄。因为前年我的夫人便死在这个癌上头。这个病与体质之强弱无关,他一来便是要命·我听到这些话,沉吟了许多天。我想,总要彻底检查;不是他,最好;若是他,我想把他割了过后,趁他未再发以前,屏弃百事,收缩范围,完成我这部《中国文化史》的工作。”那时,“我和我的家族都坦然主张割治”。(同上,1000页)

不过,被认为有问题的右肾摘除之后,便血的问题并没有解决,“割后二十余日,尿中依然带血”。(梁仲策:《病院笔记》,见《追忆梁启超》361页)于是人们纷纷怀疑协和医院手术出错,把梁先生的好肾摘除了。陈西滢、徐志摩等先后撰文,讨伐协和。文章在《现代评论》、《晨报副刊》上发表,引起北京社会极广泛的关注。这时,梁启超便写了《我的病与协和医院》一文,发表在《晨报副刊》上。他这样说明写这篇文章的理由:“一来,许多的亲友们,不知道手术后我的病态何如,都狠担心,我应该借这个机会报告一下。二来,怕社会上对于协和惹起误会。我应该凭我良心为相当的辩护。三来,怕社会上或者因为这件事对于医学或其他科学生出不良的反动观念。”(《饮冰室合集·集外文》中册,999页)这件事也充分体现了梁启超为人处事的原则性,哪怕自己平白无故地损失了一个肾,他也不希望由于医生诊断的偶然失误,而引起人们对协和医院乃至对医学科学的不信任。这是他的一贯态度,尽管他曾在《欧游心影录》中对科学万能提出过质疑,但他也曾请读者切勿误会,因此菲薄科学。他说:“我绝不承认科学破产,不过也不承认科学万能罢了。”(《饮冰室合集·专集》之二十三,12页自注)这也是他在“玄学与科学”论战中所持的态度。现在他又以自己的身体健康乃至生命为代价为科学辩护,在他看来,西医正是科学的代表,为西医辩护,为协和辩护,也就是为科学辩护。他在文章最后诚恳地写道:

科学呢,本来是无涯涘的。牛顿临死的时候说:“他所得的智识,不过像小孩子在海边拾几个蚌壳一般。海上的‘宗庙之美,百官之富’,还没有看到万分之一。”这话真是对。但是我们不能因为现代人科学智识还幼稚,便根本怀疑到科学这样东西。即如我这点小小的病,虽然诊查的结果,不如医生所预期,也许不过偶然例外。至于诊病应该用这种严密的检查,不能像中国旧医那些“阴阳五行”的瞎猜。这是毫无比较的余地的。我盼望社会上,别要借我这回病为口实,生出一种反动的怪论,为中国医学前途进步之障碍。(《饮冰室合集·集外文》中册,1001页)

但是,他的病却始终不见好转的迹象。这期间他先后辞去了京师图书馆、北京图书馆、储才馆、清华研究院,以及编纂《中国图书大辞典》等事务,“俾得解除责任,安心养病”。(《梁启超年谱长编》,1188页)但他的病情,到1928年秋天,还是变得日益严重起来。梁思成等儿女在父亲去世后写了《梁任公得病逝世经过》一文,追述当时的情形:“九月二十七日,痔疮复发,入协和医治,本拟用手术,医者谓恐流血过多,不宜割治,故每日服泻油者盈旬,痔未愈而食欲全失。”在这种情况下,他仍未放弃著述,住院期间,为了撰写《辛稼轩年谱》,还在托人寻觅有关材料,“忽得《信州府志》等书数类,狂喜,携书出院,痔疾并未见好,即驰回天津,仍带泻药到津服用。拟一面服泻药,一面继续《辛稼轩年谱》之著作。未及数日,即发微热,延日医田邨氏诊治未见有效,热度不稍退,体气渐就衰弱,在津寓约四五十日,衰弱日甚,渐至舌强神昏,几至不起。”11月27日,梁启超再次住进协和医院,经检查发现,痰内有毒菌,肺部及左肋也发现病变。据说,“此病在美国威士康辛地方有三人曾罹此病,其一已死,其一治愈,一人尚医治中。在病原未发见以前,任公以其病不治,亲嘱家人以其尸身剖验,务求病原之所在,以供医学界参考”。(同上,1199-1201页)直到1929年1月11日,他还张罗着要自办六十岁大寿呢,但到了1月15日,病势突然加重,延至1月19日下午2时15分,一颗始终与国家命运连在一起的心脏停止了跳动。

(本文摘自解玺璋《梁启超传》、上海文化出版社2012年版)

(原载《北京晚报》2023年12月26日)