上个世纪二三十年代,社会上曾出现过几对学术伉俪,给原本沉寂动乱的民国涂上了一抹亮色,像梁思成与林徽因、鲁迅与许广平、沈从文与张兆和,还有钱锺书与杨绛等,尽管他们中有的曾出现过某些不和谐,其婚姻发生过心酸和疲惫。但相较之下,钱杨这对夫妻在岁月的淘洗和生活的磨砺中,愈发相濡以沫,波澜不惊地携手走过风雨一个甲子还多三年,如鼓琴瑟,其乐融融,令人艳羡。正如学者夏志清所说:“整个二十世纪,中国文学再没有一对像钱杨这样,才华高而作品精,晚年同享盛誉的夫妻了。

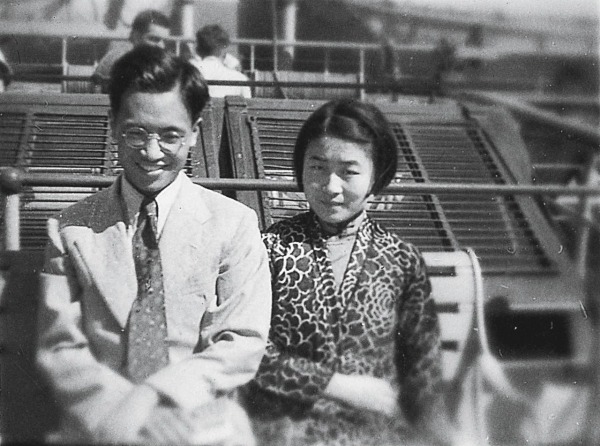

1935年,新婚后的钱锺书和杨绛搭乘P&O公司的邮轮赴英留学。图片来源 北京晚报

风雨同舟六十三年

钱锺书和杨绛都是无锡望族之后,受家学濡染,满腹经纶。他们在清华大学读书时,才子佳人一见倾心,喜结连理。1935年钱锺书考上“庚款”赴英国牛津大学留学,年轻夫妻同往英伦求学。二人笃志虚心读书,天璧非宝,寸阴是竞,更有爱情相伴。“缬眼容光忆见初,蔷薇新瓣浸醍醐。不知腼洗儿时面,曾取红花和雪无。”

钱锺书两年后获副博士学位,又至巴黎索邦大学进修一年。夫妻携幼女买舟归国时,抗日战争全面爆发,便赴云南执教于西南联大,国难当头,以教书育人报国。

1949年钱锺书又回清华大学任教授,杨绛则执教于北京大学。1952年二人调到文学研究所外国文学研究组,钱杨成为寥寥几个研究员中的两席。思想改造运动之后,文研所准备吸收一批知识分子入党,周扬问所长何其芳:“为什么不发展钱锺书入党?”钱杨二位闻之惴惴然。就在两年前,北京大学共有四人定为“反动教授”,用杨绛的话,“锺书和我居其半”。1953年9月,召开第二次全国文艺工作者代表大会,惟钱杨成为文研所研究员中不能参会的两位。正当钱锺书发愁如何应对时,突然发展其入党之事,再无人谈起,消失得无影无踪(杨绛《我是一个零》)。

文代会之后,钱锺书突然被调去翻译《毛泽东选集》,这可是极荣耀的工作,只有领导认为极可靠之人,才有此殊荣。钱锺书是个认真严谨之人,发现书中毛主席说“孙悟空钻进牛魔王的肚子里”,显然当是“钻进铁扇公主肚子里”之误,毛主席欣然接受。

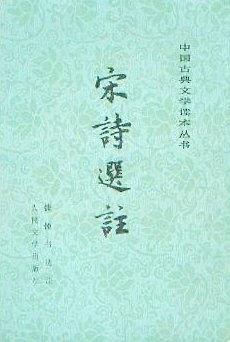

翻译《毛选》之后,老本行是研究外国文学的钱锺书,又被派到古代组“选注宋诗”。钱锺书出版的《宋诗选注》,获得很高声誉。

钱锺书所注《宋诗选注》。图片来源 北京晚报

杨绛也是才高八斗的人物,在钱锺书的《围城》横空出世之前,便在1941年后,相继创作出剧本《称心如意》(四幕喜剧)、《弄真成假》(五幕喜剧)和《游戏人间》等,翘楚剧坛。著名学者李健吾当时著文说:我将欢喜地指出,杨绛是中国喜剧里程碑式的剧作家。她的喜剧,善于在各尽其妙的人物刻画中,隐寓世态炎凉、人情冷暖之滋味,而且有对中西文化历史的双向审视。

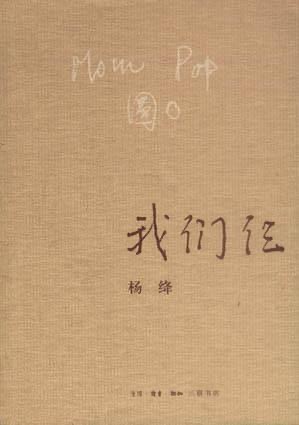

杨绛称自己是“一个零”,实为自谦。她不仅写喜剧,还精于翻译,有《堂·吉诃德》《吉尔·布拉斯》等多部译著出版,她的散文集《干校六记》《将饮茶》《我们仨》等构思奇巧、想象大胆、寓意深厚、文笔洒脱,既折射出现实人生,又表现出作家的“艺术勇气”而脍炙人口。

《我们仨》杨绛 著。图片来源 北京晚报

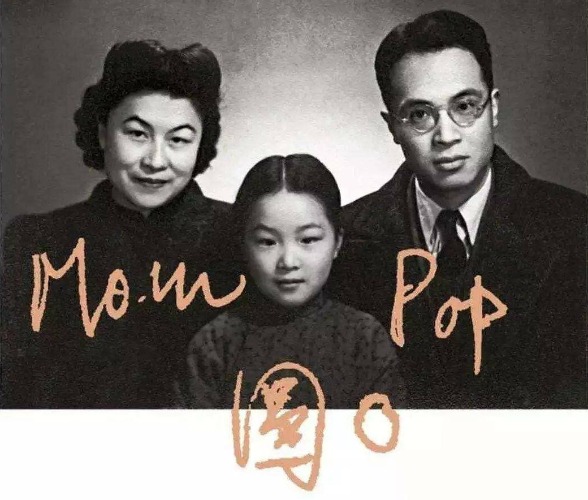

钱锺书夸赞杨绛是“最才的女,最贤的妻”,说:“我见到她之前,从未想要结婚。我娶了她几十年,从未后悔要娶她,也从未想过娶别的女人。”杨绛幸福地说:“我也一样。”晚年,杨绛出版《我们仨》,写钱锺书、杨绛和他们的爱女钱瑗之间的爱,那么深沉又朴实,读之令人动容。

“我们仨”:钱锺书、杨绛和他们的爱女钱瑗。图片来源 北京晚报

钱锺书的隐忍是智慧,杨绛的快人快语也是以智慧为依托的,一柔一刚,刚柔并济,构成一种和谐的处世哲学,彰显二位学人的人格力量和人性魅力。他们夫妻极高的文化修养、纯粹的至性至情,让他们活得快活洒脱和长寿,夫活到八十八米寿,妻活到一百零五岁接近茶寿。看淡世事沧桑,内心安然无恙者也。

“文化昆仑”的传世之作

钱锺书的名头很大,有人称之为“文化昆仑”。美国普林斯顿大学教授、学者余英时说钱先生是中国古典文化里面“最后一个风雅之士”,由他真正结束了中国古文时代。

钱先生本是以研究西方文学为专业的,在牛津大学受过严格训练,西方的文学典籍无不涉猎,对西方哲学、历史也烂熟于心。他也受书香门第家学的熏陶,二十岁已走上博雅考订道路,国学功底深厚,其融会贯通中西文化之造诣,人们只能望其项背。在清华大学读一年级时,浩博宽豁之通儒钱穆先生,早年作《国学概论》一书,曾请钱锺书在清华大学执教、名满学界的父亲钱基博教授作序,结果钱锺书执笔代作。钱穆读到署名“钱基博”之序,深为其宏观的史实与气度折服,遂在《自序》向“子泉宗老(钱基博)”致谢。后杨绛披露,此序系钱锺书代笔,“一字未易”,钱锺书时年二十岁,学界震惊。

上世纪三十年代,钱先生的《马克思传——一九三四年我所爱的书》一文发在林语堂主编的《人间世》半月刊上,引人注意。接着他出版散文集《写在人生边上》、小说集《人·兽·鬼》等,但真正给他带来极大荣耀的是1946年完稿、次年初版的长篇小说《围城》。尽管内战烽火已起,上海经济萧条,但《围城》仍不胫而走,特别畅销。该小说以留洋回国青年方鸿渐为中心,描写了在抗战烽火连天的中国,一群远离战火的知识分子的生存和精神状态。他们工作、恋爱,日常生活中勾心斗角、争风吃醋、尔虞我诈。钱锺书以精妙入微的笔触,塑造了一批栩栩如生的人物形象,其内心空虚、精神酸腐、灵魂卑微的精神状态,跃然纸上,并折射出那个病态的社会。他充分发挥知识渊博的学者优势,使小说充盈着文化气息,人物对话中,引喻广博,才情横溢,妙语连珠,趣味盎然,令人益智解颐,故被称为“学人之小说”。

当然,《围城》思想内涵既有丰富性、深邃性,也带有模糊性,所以一直评价不一,仁者见仁,智者见智。但《围城》丰富的内涵和卓绝的艺术魅力,随着时间的推移,被愈来愈多的读者认知和接受,不但风行海内,且走向了世界。

钱锺书译完《毛选》,回到文学研究所后,外国文学组没有收留他,所长郑振铎对杨绛说:“默存(钱锺书)回来,就借调古代组选注宋诗吧。”此非钱先生所愿,但他听任安排。学者皆知,宋代诗人多诗作更多,千百年来却无一部《全宋诗》,注定宋诗难选。他以一个学者探求学问的科学态度,下苦工夫搜辑辨认,遍读宋诗,两个寒暑中“晨书暝写细评论,诗律伤严敢市恩”,最终出版《宋诗选注》。选得精当,诗人小传和注释评说,也精彩绝伦。

原本是个冷饽饽,经钱先生一选一注,竟惊艳学界,胡乔木说:“选注精当,有独到之处,是一部难得的版本。”夸赞之声尚未落下,“拔白旗”运动寒风袭来,周汝昌等专家纷纷发声批判。钱先生又被调去翻译《毛选》,杨绛被弄去听批判。孰料,这边厢口诛笔伐,那边厢一衣带水的日本学界汉学泰斗、宋诗专家吉川幸次郎对《宋诗选注》非常重视,推崇备至。小川环树也交口称誉说:“由于此书的出现,宋代文学很多部分恐须改写。”于是国内对钱锺书的批判旋即偃旗息鼓,周汝昌等皆噤若寒蝉。何其芳一再请杨绛代向钱先生道歉。

钱锺书在学术上善于独立思考,从不“明道”,也不“救世”,更不做“媚时”学问,给中国文化留下一束独立精神的薪火。

钱杨缘何很少提及鲁迅

钱锺书与杨绛一生很少提及鲁迅。钱锺书以学者眼光,审视鲁迅作品,常以曲笔,不点名发表意见,从未见攻讦之态。比如,曾借批评《儒林外史》,沿用蹈袭古人旧材料多,缺乏创造性为题,顺便论曰,“近人论吴敬梓者,颇多过情之誉”。若读鲁迅《中国小说史略》,会知“近人”系指鲁迅无疑。只有一次也是终生唯一一次指名道姓批评鲁迅,是1933年鲁迅与林语堂反目,攻击其“小品”时,钱态度鲜明地站在林语堂一边,先是以“‘鲁迅年可坐得版税万金’以为盛事”,表达不屑,接着说,“语堂方张‘小品’,鲁迅则视为有‘危机’,谓:‘在风沙扑面、虎狼成群之时,谁还有闲工夫,玩琥珀扇坠、翡翠戒指’”。指出鲁迅之论,未免偏激。钱之批评出语锋利,却有分寸。

1986年10月9日,在北京召开鲁迅与中外文化国际学术研讨会,受邀者秦兆阳身体不适,让我出席。已成为社科院副院长的钱锺书致开幕词,他说鲁迅是个伟大人物,人物愈伟大,可供观察的方面就越多;“中外文化”是个很大的题目,题目越大,可发生问题的范围就越广。中外专家汇聚一堂,各个角度、各种观点的意思都可以畅言无忌,不必曲意求同。

钱锺书的开幕词,简短而精妙,听者会心一笑,掌声也热烈。可后来有人著文,说钱锺书的致辞“换来的是一片沉默的抵制”,纯属造谣,不怀好意。至于有人抓住钱先生所说“伟大的人物是不需要赞美的”,加以攻讦,更无道理。“百年往事丹心里,千古声名直道间”,批评者只是不满钱锺书未对鲁迅大唱赞歌而已。

杨绛更少提到鲁迅,与1925年“女师大风潮”有关,正与该校学生许广平谈恋爱的鲁迅,次年写了《记念刘和珍君》一文,批判该校校长杨荫榆是“上海洋场上恶虔婆”、军阀鹰犬,而杨荫榆正是杨绛的亲三姑母。

随着社会进步,有些历史被抹去尘埃,渐显真容。后来“女师大风潮”亲历者许广平回忆杨荫榆说:“关于她的德政,零碎听来,就是办事认真、朴实,至于学识方面,并未听过过分的推许或攻击,论资格,总算够当校长的了。”此话已为杨荫榆为人为校长说了公道话。而杨荫榆在日寇侵占苏州时,“跑去见日本军官,责备他纵容部下奸淫掳掠”,日军官只好“勒令他部下的兵退还从四邻抢到的财物”。日寇为了报复,将杨荫榆哄到一座桥顶上,向她开了一枪,抛入河里,又连开几枪,河水被鲜血染红。

杨荫榆的死,算不上壮烈,或借用鲁迅所说,“不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作‘流言’的种子”,但是我们却可在杨荫榆淡红的血色中,依稀看到一位女性的善良天性和勇毅。其殒身不恤的事实,与刘和珍何异?钱锺书与杨绛自然会将这一切都看在眼里,心中自有自己的爱憎,对流言或不屑,或轻蔑,也是人之常情。

钱锺书与杨绛。图片来源 北京晚报

将世俗生活过出诗意

粉碎“四人帮”、拨乱反正的上世纪七十年代末,全国文学出版界也呈现新气象,我所在的人民文学出版社破除迷信,解放思想,一批批被禁锢的中外优秀图书陆续出版,其中就包括《围城》。正在准备期间,胡乔木致函社长韦君宜,说《围城》《清宫秘史》都应考虑出版。于是社里即派人去钱府商量《围城》出版事宜。

《围城》于1947年初版后,新中国成立前在上海重版过两次,读者争相阅读,成为当时文坛热门话题。那之后《围城》无端被视为“反动小说”,一禁就是三十年。听到《围城》拟要出版,钱先生的态度令访者极为吃惊。他波澜不惊地说:“那个旧东西,不要再出了。”钱先生的表态,与许多作家到我社希望出版或再版自己作品的热切之情相比,反差竟如此之大,这与他一贯淡泊名利的禀性有关。经过劝说,他总算同意重版,却明确表示:“以前的东西,原样为好。”这又与一些作家跟风趋时,不断修改自己的作品相反,让作品保留原始状态,存一个“真实”。这或许正是钱先生崇真尚实的精神之所在。

钱先生并未提供《围城》的原版本,社会变动,几经迁徙,旧书早已无存,找到上海老友梅朵帮忙,仍难觅旧书,最后还是从我社藏书甚丰的图书室找到当年由赵家璧主编的“晨光文学丛书”之一的初版本《围城》。得知此消息,我从未见钱先生笑得如此灿烂。封面设计出来,请钱先生裁夺,先生认真看了说:“太花哨,什么也不要画,写上个书名就行了。”钱先生与夫人杨绛有一“规矩”,钱的书,书名由杨绛写,杨的书,由钱写。钱锺书很在意“锺”字,他说:“贱名‘锺’字,皆改为‘钟’,虽无关系,亦平添后世校勘或考订者作为资料,复原如何?”字体简化后,“锺”与“鐘”皆简化为“钟”,但两字是有区别的:鐘,计时之器;锺,感情集中也。很多人忽视二字之不同,我社1991年出版的《围城》精装本,及华艺出版社之《中华文学通史》都将“锺”字写成“钟”字。钱先生特别强调,维护自己的署名权,理应得到尊重。

《围城》的再版,是文学界的一件大事,它标志文学的一个新时代的开启。《围城》于上世纪八十年代初重版,首印十三万册,尚供不应求,盗版者也乘虚而入。同名电视剧开播之后,万人空巷,图书印数更是暴涨。

《围城》 钱锺书 著 人民文学出版社。图片来源 北京晚报

该书的责任编辑黄伊拉我去向钱先生报喜。因事前电话约好,一敲门钱先生便开了门,微笑道:“欢迎大驾光临。”我鞠躬执晚辈礼,老人忙施礼点头:“二位编席请进。”钱先生家已来过几次,客厅不大却甚典雅整洁,玻璃书柜占满两面墙,另一面墙的字画下有两个单人沙发,靠窗下有一张书桌,摆放正校阅的书稿。每次到访,钱先生总是从里屋搬木椅,独自坐了,示意让客人坐沙发。话题自然与《围城》相关,先生偏头向屋里说:“黄伊和兆骞编席来了,请过来一下。”里屋也有张书桌,那是杨绛先生的。我告诉二老,有两家电视台想让我代请钱老做个专题节目,钱老以“上电视的人很多,不要找我”婉拒。我说,读者都想一睹先生风采,在《围城》热度如此高、京城人人谈方鸿渐时,是可以理解的。先生摆手道:“什么《围城》热呀,早该凉了。”

黄伊不干了,说您们的书不仅给我社带来丰厚利润,更带来好口碑和声誉,您们是我社的衣食父母啊。先生笑曰:“香港一位作家对我说,他们那里把我读成‘钱总输’,贵社出我的书,不赔钱,就念佛了。”

我向二老转述了我社姜秉祥副社长给我们讲的一件真事,说在交道口开了一家理发店,店名“围城”,装修豪华,价格昂贵,问小老板为什么起这个店名,他说:“我就是喜欢《围城》,不许吗?”杨绛先生先乐了,说姜副社长已致信锺书,说过此事,锺书复信姜:“你的尊头剃了没有?”得到的回信说:“我的头不值那个价!”从此,姜外出开会,大家都以“尊头”开他的玩笑。

杨绛先生还告诉我们,一位德国留学生(后来成了波恩大学教授、汉学家)要翻译《围城》,译本由钱先生看过,还给她取了个名字“莫芝宜佳”,她特别高兴。我不解其妙,钱先生也笑而不答,至今是谜。

1991年人文社搞四十周年社庆活动,我在筹备组当差,在整理历届社庆名人题字赠画时,见邓小平、郭沫若、茅盾、巴金、李可染、赵朴初等百余幅字画,光彩熠熠,灼人双目,惟没有钱锺书墨宝,于是去钱府求字。先生倒也爽快,挥笔写出苍劲而峻秀的八个字“百花齐放,千岩竞秀”。社庆在北京饭店西楼举行,艺苑名流、文坛巨匠的字画陈列大厅,来宾以极大兴趣驻足而观,因《围城》而闻名遐迩的钱锺书墨宝前观者甚众。

钱先生八十寿诞之际,我社派几个人去看寿星,带去一个大花篮并四大古典名著豪华本。进了钱宅,钱先生没有露面,杨绛先生接待我们,她高兴又有些歉意地说:“锺书不识抬举,他不同意做生日,我们连寿面也没给他做。谢谢你们看得起,来看望他。”钱先生不善热闹,独爱清静,青衿之岁到白首之年,一直未改。余英时先生说他“除了才高和勤学之外,很早就受前清遗老像陈衍那样的人影响很深”,是位淡泊洒脱的文人。能把人间烟火世俗生活过出诗意来,这是文人的最高境界。借此文缅怀这二位文学伉俪。

钱锺书、杨绛、钱瑗在三里河寓所。图片来源 北京晚报

(《北京晚报》2020年5月22日)