黄楠

《我们今天怎样做父亲:梁启超谈家庭教育》

梁启超 著 彭树欣 选评

上海古籍出版社

若以结果导向而论,梁启超的家庭堪称是现代家庭教育的传奇:梁启超出身于一个偏僻的小山村的寒素之家,他不仅自身成就非凡,成为了中国近现代史上风云人物、学术大师,而且教子有方,“一门三院士,九子皆才俊”传为佳话。1948年中国首次设立院士制度时,梁家的两个儿子思成、思永同时当选,思礼则于1987年、1993年分别当选为国际宇航科学院院士、中国科学院院士。甚至,他的弟弟梁启勋、梁启雄和侄子梁廷灿在其引导和指点下也成为了卓有建树的专家、学者。

想要了解梁启超的家庭教育之道,上海古籍出版社出版的新书《我们今天怎样做父亲:梁启超谈家庭教育》或许可以提供一份比较全面的材料。它收录了梁启超论家庭教育方面的文献,共130余篇,由“给孩子们的书信”“身世、家世与亲人”“家庭讲学、教育文稿”三部分构成,文献选自《梁启超家书》《南长街54号梁氏函札》《饮冰室合集》《梁任公先生年谱长编》等,编者亦对所选文献做了整理与评注,便于读者更好地理解梁启超在家庭教育上倾注的心血。

实现满门俊秀与仅完成自身追求相比,自然是更难的。家庭是人类最后的堡垒,但同时也是天下最难处理的关系。同济大学教授张文江在与复旦大学历史学系教授邓秉元对谈时表示,家庭教育有上中下“三策”:下策是注重知识技能的学习,这也是现代家庭教育最常见的方式;中策是以身作则,即古人说的身教重于言教,家长做儿女的表率,侧重于德育;上策是提升家庭的天花板,最好还能开一扇天窗,引领子女走上一条精神的超越之路。梁启超在家庭教育方面,有意识地走了上策之路,所谓“九子皆才俊”的根本在精神层面,这也促成了后代各自在知识技能方面成为了专门人才。

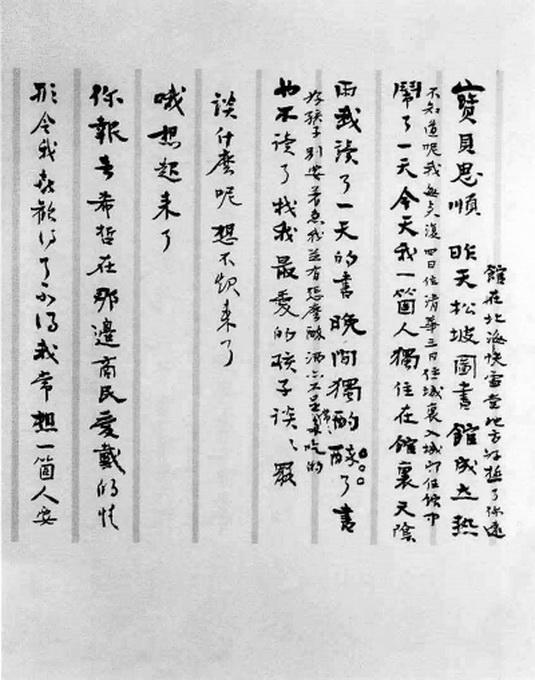

梁启超写给长女思顺的家书手迹

梁启超与子女思忠、思庄合影

情感热烈的父亲

即使忽略梁启超的教育内容和方式,从他寄给孩子们的“超大量书信”中,首先能感受到的是他对子女毫不掩饰的关心与爱。

他写给居住在各地的儿女的信仅目前所见就有400多封,写信的频率经常是前信刚发出,就开始写下一封。信中除了嘘寒问暖以外,他还不厌其详地与儿女们谈论自己的近况、经历的大小事情、自己的所思所感,如同亲密朋友之间的谈心,甚至还不时夹杂着诙谐的玩笑。

所有书信中,梁启超写给大女儿梁思顺的书信最多,他爱称其为“宝贝思顺”、“大宝贝”,称次女梁思庄为“小宝贝”——与之对照,儿子梁思成与梁思永则被戏谑地称为“不甚宝贝”,令人忍俊不禁。

1912年,结束了在日本的流亡生活后,梁启超让女儿梁思顺在日本继续完成学业,自己则归国参与国事。心中感到烦闷时,他常常给思顺写信,表示“若吾爱女在侧,当能令我忘他事”、“吾得汝书为惟一乐事”,直接表达对女儿的思念,充满了拳拳父爱。当听说思顺因想要尽快完成学业太过用功时,他又赶紧写信,告诫其绝不可因欲速以致病,直呼女儿为其命根。

有时候,梁启超也会在信中与思顺开玩笑,有一次他“抱怨”说:“忠忠、庄庄两个天天撒泼,要我带他们逛北戴河……我被他们磨不过,已经答应了……你们这些孩子们,实在难缠,一个个长大了,越发成群结党来打老子主意了,你当老姊姊的都不管管他们吗?”

作为长女,梁思顺的身份是多重的,除了父女关系,她与梁启超更互为精神上的知己。梁启超对女儿的关心直接而热烈,相较之下,他对儿子的关爱则更为深沉。1923年,梁思成因车祸住院,梁启超郑重地给他写了一封信,要他利用这段时间,在医院好好诵读经典之书,于忧患中成长。1928年,梁启超曾写信给思成,为其筹划留学回国后的职业,没想到思成回信竟不提及此事,对老父的操心不回应。由于思成已成年,不好直接去信批评,梁启超又写信给思顺,让身为长姊的思顺“责备、教导他一下”,还颇有几分失落地分析说,“根本就是(思成)来信太少”。

梁启超晚年因病住院,依然忍不住要写信给远在国外的孩子们:“你们这些孩子真是养得娇,三个礼拜不接到我的信就噘嘴了,想外面留学生两三个月不接家信不算奇怪。我进医院有三个礼拜了,再不写信,你们又不知道怎么抱怨了……”他的孩子们愿意亲近父亲,是因为梁启超首先对他们给予了关注和爱。与一部分中国传统的、内敛的“严父”形象相反,梁启超思想现代,情感热烈,擅长表达且毫不含蓄。虽然分隔各地,直接而频繁的情感交流使聚少离多的一家人紧密地凝聚在了一起。

一切皆以修身为本

作为中国近代百科全书的学者,梁启超在教育子女时对知识性学问的重视是十分自然的,他让思顺留在日本求学,不但专门为其请了几位家庭教师,学习内容遍涉西方社会学科的主要门类——其目的并非进行学术研究,而是立足于知其大意和了解大势。

他也注重发挥孩子们“传帮带”的作用,比如在1912年11月9日、10日写给思顺的信中,就特别交代了思顺要监督思成的学业,如有进步,则奖励仿宋本《四书》一部。梁启超常常寻购旧书、字画,一方面自己读赏,一方面作为给孩子们的礼物和奖励,这也是一种文化和审美的引导。

如果仅做到了重视知识性学问,梁启超的家庭教育也只不过是“学校教育的延伸”而已,从书中收录的写给子女的信件、教育文章中能够读出的是:他实际上是在借助所有叙述表达的机会,向孩子们传递自己的人生态度、理念,夯实教育的基础“修身”,处处渗透着儒家文化的气息。张文江教授表示,在近代的人物中间,梁启超会通“儒释道”三教而归宗于儒,其做人做事有其鲜明的特色,其实就是《易经》所说的自强不息——这也是梁氏家庭教育的根本。

比如,他对子女说:“我自己常常感觉要拿自己做青年人的人格模范,最少也要不愧做你们姊妹兄弟的模范。我又相信我的孩子们,个个都受我这种遗传和教训,不会因为环境的困苦或舒服而堕落的。”对人格、道德修养的重视使他认为这些乃是“做人的基础”,只有“先打定了”,才能接下来谈做学问。梁启超一生践行了自己的修身之道,做到了如是说、如是行,修身即生活即教育。

在梁启超生命的最后四五年,1925至1929年初,他的健康状况不断恶化,但笔耕不辍、不时演讲之外,仍主持清华研究院,出任北京图书馆、京师图书馆馆长,创办司法储才馆等。在此阶段,他将传统的修身之学与自己的经验结合,对孩子们总结出了“得做且做”主义:“你们别要以为我心境不好,我现在讲学正讲得起劲哩……我总是抱着‘有一天做一天’的主义(不是‘得过且过’,却是‘得做且做’),所以一样的活泼、愉快。”

梁启超把学术研究也当做修身的途径之一,强调学术的“薰染陶镕”之功,虽然希望子女学有所成,但极力反对填鸭式的教育方式。他曾经再三告诫思顺不要因为赶进度学习而过于劳累,星期天必须休息,多游戏、多运动。对待在国外留学的梁思成,梁启超也一度担心他“渐渐会走入孤峭冷僻一路去”,于是致信对他说希望思成能像从前一样“活泼有春气”,他就心满意足了。梁启超的家庭教育,可谓一面重视知识性学问,同时又对其可能带来的生命的损耗时刻保持警惕。若引用古来先哲的话,做学问最重优游涵泳,使自得之——这是梁启超对子女在学术研究功夫上的具体指点。

与如今不少父母极力为子女提供优裕的生活环境不同,梁启超最为重视培养子女的忧患意识,时刻教导孩子们要在忧患和挫折中成长,以此磨炼意志,砥砺人格。1916年,梁启超与蔡锷策划反对袁世凯的“护国运动”时,内心非常清楚有可能失败,从而使家庭陷入困顿。但他也认为这未必不是一件好事,对思顺说:“吾家十数代清白寒素,此乃最足以自豪者,安能逐腥膻而丧吾所守耶?”他还表示,即使运动成功了自己也不再做官,以免子女易成为纨绔子弟,丧失了个人志向与自立能力。在这样的言传身教和精神指引之下,梁家的孩子们都刻苦求知,极为节俭,最后倒要梁启超劝说他们“不必太苦,反变成寒酸”。

梁启超教育孩子对待学习的态度是平和的,学无止境,故而千万不要对学习产生厌倦心理,一厌倦即退步。“至于将来能否大成,大成到怎么程度,当然还是以天才为之分限。”梁启超也充分尊重孩子的兴趣和天分,思庄留学美国,因为孩子中学习自然科学的较少,梁启超本希望女儿能学生物学,但思庄学了很长一段时间后还是不感兴趣。听闻此消息,梁启超反而写信安慰她,让她按照自己的兴趣选择专业,后来思庄成为了一代图书馆学家。邓秉元教授解释说,早期儒家所理解的父子关系,是一种以亲情相连接,但又有所节制的关系。这种关系不是建立在子对父的身份依附基础上,而是首先保有独立的人格。没有人格的独立,谈论生命、自由,乃至人类一切美好的词汇都没有意义。“这是我们今天重温古典的家庭伦理所首先应该注意的。这一点在梁启超身上,圆满地体现出来。”

总结梁启超的家庭教育之道,若用“言传身教”“以身作则”来概括仍是不够的。他是一个深受儒家文化、修身之学浸润的现代学者,在其家庭教育中充分贯彻了这种精神的引领;也是一个最富于情感的父亲,和平等的灵魂永远进行着真挚的交流。

(原文刊载于《北京晚报》2020-07-24)