戴念祖

叶企孙(1898-1977)是中国物理学界卓越的先辈学者之一,曾先后任清华大学和北京大学物理学教授。除了在测定普朗克常数和高压磁学方面贡献优异之外,他的最大成就还是培养了中国几代物理学家。出入其门的优秀物理人才之多不下于国际上任何一个“物理中心”或“学派”。本文是作者经历的叶企孙晚年情景之点滴。

叶企孙是1954年成立的全国自然科学史委员会副主任委员。在他的积极倡导与建议下,于1957年成立了中国自然科学史研究室。该研究室成立时隶属中国科学院哲学社会科学部。1978年哲学社会科学部改组成中国社会科学院,中国自然科学史研究室转入中国科学院,并改名为自然科学史研究所。从自然科学史研究室成立到文化革命运动初,叶企孙基本上每周到该室两次,指导该室天文学史和物理学史的研究。无论老幼,研究室里都称叶企孙为叶老。我是1964年8月到这个研究室并从事中国物理学史研究的。当时物理学史和化学史研究人员共7人,合成一个研究组,简称“物化史组”。从当年8月底到10月初下乡”四清”,虽然只有短短一个多月,但叶老给我留下了难于磨灭的记忆。在那场革文化之命的十年浩劫的后期,我又偷偷来到叶老住所,叶老教我物理学史、教我翻译,这一切又成了我终生难忘的回忆。

01 “《考工记》里记述了弹性定律”

1964年9月的一天,我第一次见到叶老,那天近中午时分,组里一老同志告知:“听说叶老下午来。”叶老的名声早有所闻,而即将见到业务指导老师,兴奋与畏惧两种心情交织在一起。这天中午,稍稍休息一会,我就到办公室,擦桌椅,打开水,准备好叶老的座椅和茶杯。为了让自己尽快对科学史有个概念,我正在阅读贝尔纳《历史上的科学》一书。下午二时至三时之间,叶老来了。他中等个,略有驼背,手里夹着两本书。我们的研究室是清代王爷府的一个四合院。有南院、北院和中间房。叶老来到研究室,总是先到中间房的行政领导办公室,三五分钟后,沿东廊步入北院,到数学史研究组探望钱宝琮先生。钱宝琮(1892-1974)是中国数学教育界前辈,早年留学英国伯明翰大学,1912年回国后历任南开大学和浙江大学的数学系教授,在南开大学曾教授吴大猷的微积分数学课。1930年代初,开始研究中国数学史。虽然钱比叶年长6岁,但钱于1956年从浙大调入北京,进入这个研究室,叶老从中极力推举。叶、钱二位,彼此敬慕,同好科学史。叶老每次来室里,必要去看望钱老。然后,叶老才到北院天文学史组,指导该组研究业务或讲课。

此后,叶老从北院经西廊又回到南院,来到物化史组。他询问我们新来的几个人姓名,要我们各自写下自己的名字。又问我们看什么书。当叶老来到我书桌前,见我桌上摆着两本书;一本是贝尔纳的《历史上的科学》;一本是清代戴震的《考工记图》。他就给我们讲起了《考工记》。他以略带口吃的声音说:

“《考工记》这本书要仔细去读。里面讲到弹性定律。当它涉及弓箭制造时,记下了拉力与弓变形的关系。”

叶老边说边用手去做一个拉弓箭的姿势。

我给叶老汇报我读《历史上的科学》一书的动机,《考工记》当时还难读懂,因为许多字不认识。叶老又说,“不认识的字,要查《康熙字典》或东汉许慎的《说文解字》。慢慢地阅读多了,就容易读了。”又问我:“以前读过古书吗?”

“幼年时上过二年私塾,背了《中庸》、《三字经》和《国语》一些篇章,但都忘了。”我回答。

“那很好,你以后会想起来的。”他转脸又对全组说,“我们的脑子,脑神经有储藏和取出的功能。经历过的事,很久很久以后,又突然会在脑中出现。这个生理问题很有意思。我们都有这样的经历。”

此时,我感到叶老非常亲近,就像自己的长辈一样。这第一次见面和谈话给我留下了深刻印象。直到20世纪70年代后期、80年代,每当我拿起《考工记》时,总想着叶老曾经讲过的其中有弹性定律一说。这个说法记在《考工记》什么地方?《考工记》如何表述这一定律?直到1987年,长沙国防科技大学老亮先生在《力学与实践》上发表《我国古代早就有了关于力和变形成正比关系的记载》一文时,我才恍然大悟。原来,我读的是戴震《考工记图》本,而不是《十三经》注疏《周礼》本。有关中国古代弹性定律之说是记述在《周礼·考工记》内细小而又密密麻麻的历代注疏文字中。后来,老亮又编著《中国古代材料力学史》(1991,国防科技大学出版社)一书,该书将中国人发现的弹性定律作为重点之一叙述。我作为曾经聆听过叶老讲话的人,却未曾写出这样的文章,我感到内疚。同时又为老亮的研究成果感到由衷高兴。在叶老有关讲话之后近1/4世纪,老亮先生完成了叶老遗愿。老亮的著作后来获得国防科技界的研究成果奖励。

02 “下乡带本小词典”

1964年国庆节前,研究室全体人员奉命在国庆节后下乡“四清”。

上午听动员报告。关于“四清”的形势、阶级矛盾等领导讲话,我都忘记了,只记得以下一些内容:知识分子下乡改造思想,与贫下中农结合,拿到贫下中农发给的合格证书,才能回北京。如果下乡看书、做学问,谈恋爱等,贫下中农不能接受你,将后果自负。这个“后果”自然是指处分、失掉工作、丢掉饭碗,甚而送去劳动改造等不堪设想的境地。

下午三时左右,叶老照例从北京大学来到城内、来到我们的研究室。我们七嘴八舌地与叶老汇报,要去下乡“四清”,要改造自己等等。但这一次,叶老只是默默地听我们讲,没有多说话,更没有和我们讨论科学史的问题。临走前,他将我们几个新来的年轻人,叫到一间空余办公室,心事重重地给我们说了几句话,但口吃之语气却比平常严重得多:

“下、下乡,四⋯⋯四清,你们听、听领导的。业务、暂、暂时搁⋯⋯搁下,以后,回、回来,我⋯⋯我给你们补、补。但是,你、你们不、不妨带上一⋯⋯本小、小词典,外⋯⋯外语,不、不要丢、丢了,有空、空时,拣、拣几⋯⋯几个单词。啊!”

说完这些话,叶老回北大了。这一别,九年之后才相见于叶老住宅。

我们听了叶老的临行嘱咐,心里有说不出的滋味。惟叶老为我们研究业务着想。他当时可能也感到一场风暴来临前的异常,或者为这些年轻人成才、为学科建设而忧虑。

我确实照叶老吩咐,下乡前在自己衣箱角落里塞上一本小词典。但是,“四清”一年,“劳动实习”一年,到1966年5月回京时,这本词典从未动过。不是不听叶老的话,是时事逼人太紧,实在不敢拿出书来呀!

03 斗室译书犹有乐

1966年5月初回北京,接着又到门头沟“四清”。直到“第一张马列主义大字报”的广播声震惊全国,我们才连夜从农村撤回。第二天,哲学社会科学部党组动员“文化革命”。在部党组书记上台报告不到三分钟,一批“革命派”人物就上台抢麦克风,批起部党委来了。那时我年轻气盛,觉得这些人太无法无天。我竞然也上台与“革命派”抢麦克风,大喊让党组书记把话讲完。结果,连做梦也没想到,自己从此成了“保皇派”。待到这场风暴稍有间歇,我再见到叶老时,已是1973年夏天。

不知从哪里传来消息说:“叶老出狱了”。“我们应当去看看叶老”,我与陈美东商量说。于是,我们俩骑着自行车,到了北京大学物理楼前,在楼门口石阶上坐了好久,见到有人往物理楼走来,我们就向他打听叶老住处。终于有人轻声告诉我们,叶老住在马路对面,即中关园1公寓某室。我们喜出望外地奔那儿去。

当我们走到叶老住所,门是虚掩着的。叶老面对房门坐在一张破旧藤椅上,对于我们的来访颇感几分惊讶。经过一番自我介绍之后,叶老才想起我们这些年轻人。他让工友老周为我们沏茶,他自己慢慢地从藤椅上吃劲地站起,挪动着双腿,走到书桌前,缓缓地坐下去之后,才又与我们交谈起来。

叶老问我们怎么来的,问起研究室的情况,又问到天文史与物理学史的研究人员。虽然他记不起一些人名字,但还能说出他们的容貌或地方口音。我们很惊讶他的记忆力。至于他自己的身体,他淡淡地告诉我们因长期坐缘故,腿肿,小便不畅。说这是老年病,但是养一养会好起来的。让我们告诉室里同事,不要牵挂他。

时及下午五时,我们告辞叶老。“呵,呵,你们还、还要回、回城,下、下次再来吧。”叶老说。我看到叶老的眼神,一种说不出的眼神,是企盼我们再来说话?工友老周送我们出门。到楼梯口,老周说:“今天叶先生很高兴你们来。有时间你们就再来吧。”

从此以后,我就经常来看望叶老。只要哲学社会学部或我的研究室没有批判会、会,军工宣队放松些,我就会偷偷地离开研究室而去西郊。不久,我和叶老似乎都成了习惯。叶老要我每周去二次。倘若哪天下午没去成,据老周说,叶老会心神不安,常看着坐钟,唸叨着几点了,怎么还没来。

有一天,我告诉叶老,在东安市场旧书店我买到一本俄文《物理学史》。于是,叶老就讲起,他曾经常去这个旧书店买书;还教我如何在那杂乱的书堆中发现自己所要的书。又说,他不知道苏联人写电磁史的内容;有个彼得堡科学院院士,做雷电实验被电死,他们的书对此一定会写得很详细。叶老要我在两周之内将这本书中电磁部分译出给他看。我是个急性子,老师或领导交待的事,必要在计划之前完成才会心安。于是,我在一周内就交出译稿。后来,叶老在这译稿上作了许多批注,尤其将那些俄文拼写的人名一一标成英文,个别生卒年错误,他也一一改正。从此,我们进入译书阶段,叶老要教我学英文。

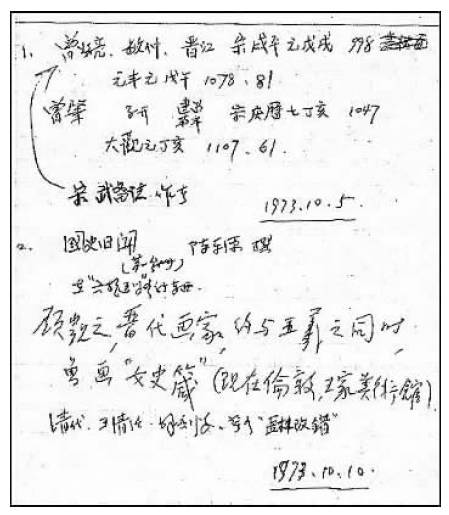

图1 1973年10月,叶老讲科学史记录之一页

很可惜的是,这份有叶老批改的译稿在流淌的岁月中流失了。叶老看了我的译稿后,就要教我从译书中学习英文。我告诉叶老,我没学过英文。在五七干校期间,我曾偷偷地带上林汉达的自学《英语》,学习了二册(全书三册)。那是躲在蚊帐里用俄文方法去拼读和死记的。叶老安慰我说:“不要紧,只要能看文献就行了。”

实际上,此时叶老家中的书已经很少了,但他还是保存了Herry C. King的《天文学背景》一书。叶老说普通话有点口吃,但他念英语却非常流利。我们翻译得很慢,大约二个小时最多译一小段而已。这有一些原因,一是我的英语极差,叶老念出来我听不懂,而我的俄文腔式英语叶老听不懂;二是叶老和我的普通话都有地方音,双方往往误听对方的一些词句。经过师徒的这样的念与笔译之后,叶老也感到很吃劲。于是决定一句英文叶老教我念一遍,然后叶老自己琢磨着写成中文。我再带着原书回家,对照叶老的翻译,再整理成文。我们大概翻译了这本书的一章。

除译书之外,叶老给我介绍了几本较好的英文物理学史著作。一是Cajori的《物理学史》,一是Max von Laue的《物理学史》。前者详尽,后者极简要。在他指引下,这两本书我都在学英语中将它们译成了中文。“文化革命”结束后,请范岱年先生校对了这两部译稿,并先后出版了。

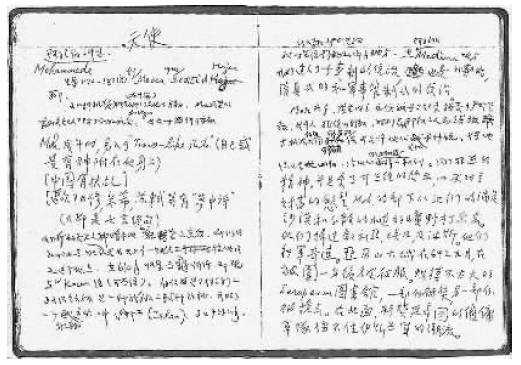

图2 1973年至1974年间,叶老教译《天文学背景》之一页

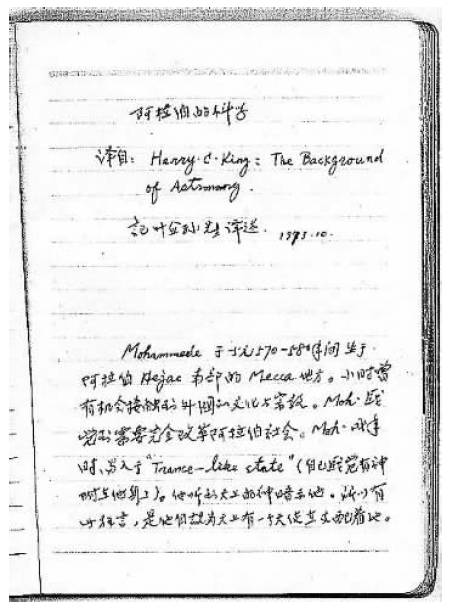

图3 《天文学背景》的译文整理之一页

在翻译之余,叶老也常给我们讲一些科学史上的事件。当他讲完一件科学史事实之后,总要去书架前拿书,要我查验他的话是否对。当我看着这慈祥和蔼的老人艰难地从破旧藤椅上站起,看着他肿胀的双腿挪动的痛苦情景,我要求叶老让我来拿书。他以略带口吃的上海音回答:

“你、你坐着,不要着⋯⋯着急,我要活⋯⋯活动的。”

大概是1974年春天,有一天,他要我提前离开他的家,让我去清华看看钱伟长先生。他说:“钱伟长先生,不知道怎么样,你去看看。”叶老培养了很多学生,他们后来又都是知名学者。叶老在给我讲到他们的名字时,总是很尊敬地称他们为先生。有一次,他很高兴地说:“前两天,王竹溪先生来看我了。”照叶老吩咐,我去看望钱伟长先生时,钱先生不在家,钱师母听我说明来意后,似有些惊咤。我也就告辞回城了。

最少有二次,叶老说:“等春暖了,我们去颐和园。我已经多年没去了。”我不无担心地想,叶老的腿能行吗?他大概看出我的担忧,说:“不要紧的。我去找周培源先生,他有车子的。借他的车子用一用。”

直到今天,我还在想叶老的这些话。或许他真的想去公园走走、坐坐,他多么盼望春天呀!或许他是一种习惯,他总是约一些学生在公园走走、聊聊。

1974年和1975年春节,我都是在年初二下午出城给叶老拜年的。印象最深的是1975年春节,我携妻子、四岁的女儿一起去给叶老拜年。在东安市场果品部我给叶老买了一包上海出产的“切片糕”,这是一种米制薄切片糕点,不太甜。在南方也有称为“寿糕”的。我想到叶老是上海人,会喜欢的。我所以买它,作为贺年礼送叶老,是因为在包装上,它上面印的“毛主席语录”是“我们的朋友遍天下”,而不是“将无产阶级文化大革命进行到底”或“斗私批修”一类令人伤心可怕的词句。果真,叶老说他小时候很喜欢吃这种东西。想不到,叶老也为我特地准备了“大前门”香烟,还买了巧克力糖,装满一个方桶形的饼干盒。现在的读者也许不知道那个年月的副食状况。我平常只能抽8分钱一包的简装“战斗”牌香烟,“大前门”是要用烟票或者高价才能买到的,尤其在春节前后。对我而言,抽上“大前门”,真是知我者叶老!叶老对我女儿说,你自己手伸进桶里去拿巧克力,能拿多少都是你的。我的女儿第一次见到这么多巧克力,惊喜地将手伸进桶中,抓出了三块。女儿望着我们笑。我夫妇要女儿谢叶爷爷。于是,她两手爬在叶老膝盖上,叫声“爷爷”。这时,我们和老周都看到叶老脸上浮现出了笑容,甜甜的笑容。那可能是近十年没有过的发自内心的笑。至今,我后悔当初没有照相机,将这一老一小的瞬间笑容拍摄下来。

然而,这样的轻松时刻并不多。1975年夏天,在那场所谓“批林批孔”的政治运动中,因为我散布了所谓“反革命谣言”而被军、工宣队监控。追查谣言的“源头”来势甚猛。我怕又牵连到叶老,再也不敢去叶老家了。没料到,我就这样和叶老永别了。

04 海瑞,你怎么了?

海瑞(1514-1587)是明朝官宦,历经明世宗、穆宗和神宗三朝。为人刚直不阿,自号刚峰。在世宗朝,官至户部主事。因建言世宗迷信道教、不理朝政而被入狱。穆宗登基,大赦天下,方得释放并重被朝廷启用,官应天府等十府巡抚。十府之官宦畏其威者,自动挂印免职;闻其至者之豪富,速将朱门改成黑色;中人监织造者,也减其车轿出行。他锐意改革,力摧豪强,抚贫弱。其后受丞相张居正排斥,闲居16年。神宗朝又再起,官至南京右佥都御史,力主严惩贪污,平反冤狱。其卒后,民间多有传说,赞其美德,甚而据其判案等事例编成戏文传颂。这是历史上的海瑞。历史学家吴晗所撰写《海瑞罢官》,正是据此而撰写的历史剧本。

“文化革命”开始后,阴谋家张春桥、姚文元等人撰文批判吴晗的《海瑞罢官》。在他们笔下“海瑞”就是彭德怀元帅;“海瑞罢官”就是1959年庐山会议免去国防部长彭德怀;海瑞的刚直不阿及其抚贫弱、惩贪污之举便是彭德怀反对毛主席、为民请命的罪行,等等。倾刻间,吴晗被打倒,北京市委被砸烂。在人们的思潮中,真假难分,是非难辨。

听到中央的广播、北大的广播,叶老糊涂了。平时喜欢文史的叶老也不能辨别史实真伪。“海瑞,你怎么了?”这个问题大概一直藏在叶老心中。待其坐牢服刑之后,又待到1974年初,中华书局终于出版了标点本二十四史中《明史》。叶老立即让其侄叶铭汉先生购买(当时叶老所读的书都是由叶铭汉从图书馆借出或在市场上购买的),一字一句地读起了《明史·海瑞传》,以及该书的《世宗本纪》、《穆宗本纪》和《神宗本纪》。他想在此了解海瑞,认识海瑞,欲以解开他心中多年的“海瑞”之迷。叶老在《明史》中找到了什么答案,我们不得而知。事实上,历史上的海瑞可以在《明史》中寻觅其真实面貌,而姚文元笔下的“海瑞”是阴谋家们杜撰的乱世阴魂罢了。

有一段时间,我见到叶老坐椅旁总是放着《明史》。有一天,他对我讲起了儒家礼仪。大致是:从前上学,学生们都要跪拜孔子,甚至到孔庙举行跪拜大礼。明代,有人认为不应当如此。学堂、学校或者教室是老师教学生的课堂,在这里见老师,不应该跪拜,而是作个长揖就可以了。当时我不解叶老之意,也以为这是新鲜事。因为,在我记忆中,诸如跪拜孔子像,老师站在像旁,在我年幼入私塾的第一天,正是如此举行入学礼的。

叶老逝世后,他留下的《明史》和其他一些书送给自然科学史研究室珍藏。于是,我曾借出《明史》,凡叶老留下笔迹之处,我也读了一遍。原来,叶老当年讲的礼仪之事,正是在《明史·海瑞传》中。它写到:

“御史诣学宫,属史咸伏谒,瑞独长揖,曰:’台谒当以属礼。此堂,师长教士地,不当屈。’ ”

在这文句旁,除了标点之外,叶老还画了三个圈。我还影印了叶老注最多的几页。1980年代初,复印机尚在初始阶段,影印质量极差。当时只是想,以后有机会,再借阅此书。近月,为写此文,我想再借阅叶老读过的《明史》。令人痛心的是,它们早已被自然科学史研究所当废品出卖了。正当我颇感费解之时,在图书馆的另一借书者告知:“不足为怪。国家图书馆还将巴金签名赠书当废品出卖呢!”又一位插嘴说:“书算什么,国家一级文物的命运不也是被出卖吗?”呜呼,但愿此举仅是无知而已;哀哉,我当初影印的几页仅成为叶老晚年罕见笔迹。我清楚地记得,叶老当年一手拿书、一手握着大约只有5厘米长的铅笔头在阅读和批注这些历史典籍的情景。

图4 叶企孙读《明史》并批注之三页(影印件)

《明史·海瑞传》有这样一段文字描述海瑞卒时之境况:

“瑞无子。卒时,佥都御史王用汲入视,葛帏敝籯(ying),有寒士所不堪者。 因泣下,醵(ju)金为敛。小民罢市。丧出江上,白衣冠送者夹岸,酹(lei)而哭者百里不绝。 ”

据悉,叶老卒时,其“ 葛帏敝籯”,亦令其弟子们所不堪。然而,他的精神,当百世不绝。

05 有口难辩的伽利略

叶老于1958年曾经写过纪念托里拆利的论文。有一次,我们谈起了真空与大气压发现的相关历史。由此,又引发出关于伽利略及其有关发现的话题。在谈话中,我脱口而问:

“伽利略受审判的原因可能还是个谜?”

面对着这位与伽利略身受相同痛苦的老人,我即刻感到自己说话太唐突了。然而,叶老是以学术态度对待我的提问。据我现在的回忆,叶老讲到:

伽利略受审判主要是因为宣传了哥白尼学说。有一个主教,也是他的庇护人之一(即主教贝拉明)曾在这之前召见他,并警告他不要宣传这个“邪说”,但可以作为纯数学假设去讨论。这是一次友情谈话,不会形成任何文件。可是,当伽利略受审时,伽利略说明自己受到特许,可以讨论哥白尼学说。而当时的法庭却拿出那次谈话记录作证明,记录中不仅没有这种特许,而且还有文字:“若有违犯,将受宗教法庭惩罚。”伽利略当时被宗教法庭羞辱为说假话。这样,他就不如自已承认“宣传哥白尼学说有罪”。200年以后,历史学家发现,那份“记录”是伪造的。伽利略有口难辩。

叶老颇为口吃地讲述着伽利略的历史,而我的脑海里却不时地在问自己,面前这位老人是否也在伪造的证据前受尽羞辱?他的遭遇不正是伽利的覆辙吗?多少年以后,我在阅读爱因斯坦纪念开普勒的文章中发现了这样一段文字:

“在像我们这个令人焦虑和动荡不定的时代,难以在人性中和在人类事务的进程中找到乐趣,在这个时候想起像开普勒那样高尚而淳朴的人物,就特别感到欣慰。”

叶老在讲述伽利略被无端羞辱和审判时,是否也是这种心情?

这次谈话之后,促使我将伽利略的忏悔书和宗教裁判所的判决书翻译出来。由于我的宗教知识太浅薄,粗译后又请俄文翻译家戈宝权、知名的宗教学者赵复三等从俄文、英文两方面作校对。但是我始终未将译稿送给叶老看,惟恐会刺激叶老而影响其健康。直到1984年,这译稿才刊发于《物理学史》杂志上。

在1974年初的交谈中,叶老还曾说过,要给我讲乐律学。但是后来没兑现。他让我去请教杨荫浏先生。

1974年底,我对历史上北极光记载感兴趣。但对于古代混乱的北极光名称难于把握。有一次,我问叶老:古籍记载,夜半“天开眼”于西北,可否判定为北极光?叶老回答:“上海人有‘天开眼’一说。我父亲在我小时候告诉我,他年轻时曾亲眼见‘天开眼’的北极光的光象。”后来,我在科学院图书馆真找到了类似眼睛形象的北极光当代摄影,它是光冕型,或光弧、光带型极光。叶老告诉我,这个研究工作有意义。在叶老鼓舞下,1975年10月《科学通报》发表了拙文:《我国历史上的极光记载及其科学价》。“文化革命”结束后,这篇文章曾被学术界誉为十年动乱期间第一篇不带政治口号、不穿靴戴帽的科学论文。三个月后,New scientists对此文作出了专题评论,肯定拙文从北极光的历史记载中作出的地磁轴历史漂移的结论与考古地磁结论一致。

06 中国古代物理学史之有无问题

中国古代有否物理学史?经常有人向我提出这个问题。提问者往往涉及叶老:“叶老生前说过,中国古代没有物理学史。”于是,1980年代编纂中国大百科全书时,就拟订“中国古代物理学知识”词条,而不是“中国古代物理学史”词条。对于这些提问,我如实回答:叶老生前从未和我谈过此类问题。

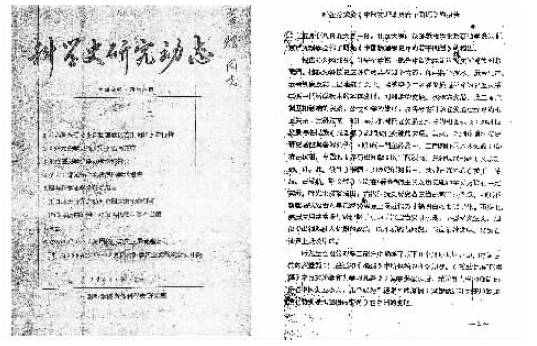

图5 叶企孙关于中国物理学史报告的通讯

据说20世纪60年代初,有人曾给叶老呈送一份中国古代物理学史写作提纲。它是写在一张似烟盒纸大小的纸上。叶老对此人很不以为然。前几年,在自然科学史研究所清理出的大堆资料“废品”中,我偶尔拾到一份于1964年6月25日油印的《科学史研究动态》。其中,为首一篇就是《叶企孙关于<中国物理学史若干问题>的报告》。叶老于当年5月18日和6月1日曾在北京石油学院为北京市物理学会作了两次有关报告。他在报告中,既讲了研究科学史的方法,也阐述了当时已成定论的一些中国古代物理学知识,如度量衡、《墨经》光学、罗盘和磁偏角等。从这个报告题目及其有关内容的报道来看,至少叶老此时未曾断论“无”,而是要后人去认真发掘研究。叶老在学术上的谨慎之举,也可以此为例。

补 记

该文刊发后,引来许多人士对叶老的回忆,文中虽未直接叙述叶老在动乱岁月的苦难,但文中涉及其点滴生活情景令人思索不已。人们常问:为何有那么多优秀人才出入叶老门下?借此补记再补充一个故事,抑或可释疑也。

1964年,叶老在自然科学史研究室招收一个天文学史研究生。有三个人报考:一是与叶老共事有年的年轻人;二是曾工作有年的某大学青年教师;三是当年刚毕业的大学生。论成绩,三人在伯仲之间,都达到录取资格。于是,该研究室负责人建议叶老录取前者。因为该考生在1962年已下放到边远地区(广西南宁),为研究室顺利完成当年上级下达的“下放指标”做出“贡献”。借此次招生之机,将该考生召回研究室,亦是“成人之美”。第二个考生总分最好,理应录取,第三个考生成绩居中,但有一道题,连叶老本人亦未曾想到有如此解法,且答案无误。为此,叶老沉思有日,以为唯第三者可造就也。于是,叶老坚持只录第三个考生。不出叶老所料,三十余年之后,第三个考生出任自然科学史研究所所长,在解密中国古代历法的计算方面做出了举世公认的成绩。他就是陈美东(1942~2008),1964年毕业于武汉测绘学院,是叶老的关门弟子。

戴念祖

2012年2月26日

(原文刊载于《物理》2003年第10期)