张洪年

1892.11.3~1982.2.24

01

1968年我正在上研究院,每天都在办公室里埋头工作。有一个早上,屋子里还开着空调,但窗外已经是凉风有信,秋意渐浓。工作人员突然传来消息,说下午有学者来访,是赵元任博士夫妇路过香港,专程来研究中心和周法高老师见面。我们这些后生小子,都在上语言学的课,天天在啃赵先生的文章。想不到会有这样的机会,能一睹大师风采,尤其是我当时正在参与翻译赵先生文法新书的计划,有缘拜见,心底里更有说不出的兴奋。到了下午,我们都战战兢兢地坐在办公室等待,周先生也显得有点紧张。办公室离电梯门口有一段小走道;没多久,就听见门房说:客人到了到了。周先生赶紧上前迎接,我们也挤在门口。电梯门一开,先传来一阵洪亮的说话声音,接着就看见赵先生伉俪二人走将出来。赵夫人在前,赵先生随后,宽袍大衣,缓步经过走道,进到周先生的办公室。惊鸿一瞥,虽然只是片刻的影像,但至今还很清楚记得。赵先生离去的时候,又经过我们的办公室,周先生引见我们几个学生。赵先生停下步来,带着微笑和我们逐一握手。古人说如沐春风,这一剎那的感觉确实如此。

1969年我有幸来到柏克莱加州大学上学。开学前几天,我先到校园拜见赵先生。赵先生办公室在校园当中的大楼Dwinelle Hall,楼前是古木参天,九月时分,秋叶渐落。办公室在最底的一层,迂回长廊,一溜都是棕色大门、玻璃小窗户的办公室,门上都写著教授的名字。我按著门上的号码一直找过来,终于看到赵先生的房间。隔著玻璃,屋里灯亮著。我轻轻敲门,心底突然一阵忐忑,我这贸贸然来拜见是否妥当。就这么一琢磨,眼前一亮,赵先生已经站在门前。银丝眼镜,灰白的头发,一脸温蔼的笑容。他亲切地握着我的手说,张洪年,你来了!他带我进入屋子里,让我坐下。问了一些起居的安排,接着他就给赵师母打电话,说张洪年来了,我中午带他回来吃中饭。他挂上电话就让我翻看他书架上的藏书和文章。他说,文章许多是抽印本,只要不是最后一份,你都可以取去。宝山取经,迄今我架上还有一些文章就是当年的餽赠。有时翻来一看,想起的却是当年办公室的情景 -- 一眨眼,已经是半个多世纪以前的事了。

其实,在这之前,我和赵先生只见过一面。不过,我在中大上研究院的时候,周先生曾经把我的硕士论文寄给赵先生。不多久,赵先生寄来评语,大纸小字批了七大页,指出许多论述疏漏不足之处。我只是一个初出茅庐的研究生,有多少能耐?赵先生却一板一眼的点评,还提出他自己的一些看法。后来修改论文出版,就往往随着赵先生提出的问题,一板一眼的修改订正。我申请柏克莱上学,当时还请了赵先生写推荐信。赵先生对一个初出道的年轻人,一面之缘,竟如此提携,终身难忘。

那天中午,我就随赵先生上他家吃中饭。赵先生住在柏克莱半山,楼高三层,大门进去,经过客厅、饭厅,就是厨房。厨房里搁着桌子,整整齐齐摆着三分碗碟筷子。赵师母端出热腾腾腾的小菜,让我坐下。年轻人,也不懂客气,赵师母说吃吧,我就乖乖地伸出筷子望菜里夹,望嘴里送。一顿饭下来,就像回到自己家里,吃到母亲烹调的江南菜式,十分惬意。但是没想到的是这一顿中饭,就成了我往后十多年赵家座上常客的开始。

赵先生是语言学界的开山祖师爷,论辈分,我们怎敢以师母称呼他的夫人?不过,赵师母十分随和,一点也不见怪。她看见我只身在外求学工作,有一顿没一顿,瘦削的身子,半飢不饱,所以常常让我上来吃饭。中饭刚吃完,赵师母就说,张洪年,你晚上再来。赵师母炖的鸡汤,两只肥鸡、几棵大白菜,炖上三四个小时,奶白色的汤,肥嫩的鸡肉,入口即化的菜叶子,我可以一口气喝上两大碗汤。赵师母看得高兴,接着说,别忘了,明天晚上再来!放下筷子,我总想自告奋勇,抢着洗锅刷碗。赵师母指着厨房墻上贴着的招子,上头写着:别人不许帮忙。然后,赵师母一边洗碗,一边闲聊,一会碗碟都清洗干净,一摞摞地叠在碗盆里,干净利落。

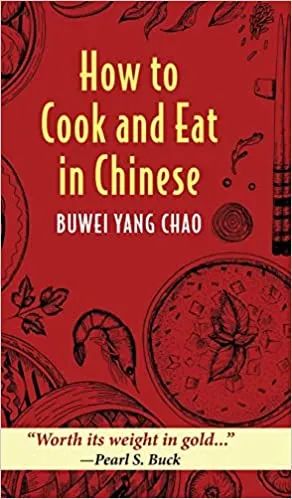

我毕业以后不多久,就回校任教,上赵家的时候更多。常常和别的小朋友开车带赵先生俩上旧金山中国城买菜。那儿新开了一家上海南货铺子,赵师母常来买金华火腿、还有山东对虾。这来回一趟,接着就是一顿丰盛的晚宴。有时候,我站在厨房里,看着赵师母做菜,心里试记住前后步骤,不过偷师的功夫不够,到后来,赵师母送我一本她的菜谱,才知道做菜有的时候比做学问更难。做学问出了问题,可以再来,做饭出了问题。可不容易解决。炒菜盐搁多了、红烧肉太老了,饭烧焦了,都难以下咽,怎么向客人交代?赵师母说,她做饭都是凭直觉,盐多盐少,火大火小,似乎都是随意处理,并没有一定的准则。其实,我们都知道,直觉是从经验而来。她下厨几十年,煎煮炖熬,已经是从心所欲,挥洒自如。她的食谱就是她的心经。

赵师母的中国食谱, 四十年代出版,几百页大书,菜式两百多种,在美国饮食界享胜誉。书名是How to Cook and Eat in Chinese,顾名思义,这也就是说要学会美食,就得先明白如何烹调。我们都知道越会做菜的人,越会品尝佳肴。赵师母吃遍大江南北,美国西东,每踏进湾区一带的饭馆,认识的老板大厨都会赶紧过来打招呼。上来的大菜小吃,赵师母一举箸,大家都等着听她评点。赵师母快人快语,一两句就能道出师傅手段的高下。赵师母根据自己几十年下厨的经验写下这样的食谱大全,开风气之先,至今还是洛阳纸贵,网上订购往往索价一百多美金。中国食谱全书由赵家大小姐赵如兰翻成英文,而赵先生又在多处加脚注说明某些原委,语带幽默,妙笔生花。例如他在“打蛋”这最基本的操作过程底下,写下这样的按语:

Since, when two eggs collide, only one of them will break, it will be necessary to use a seventh egg with which to break the sixth. If, as it may very well happen, the seventh egg breaks first instead of the sixth, an expedient will be simply to use the seventh one and put away the sixth. An alternate procedure is to delay your numbering system and define that egg as the sixth egg which breaks after the fifth.

这一段话,贸然一看,可有点摸不着头脑。其实这正是赵先生的巧思运转,大玩语言逻辑游戏。从操作的过程来看,科学头脑清醒的人应该先把鸡蛋排队待用,一二三四五六…,打蛋需要按前后次序。用第二只敲打第一只,然后用第三只敲打第二只… 如此类推。操作按部就班,不会出错!其实世界上哪有按次序打蛋的说法?科学头脑过分精明,反而会产生混乱。万一用第七只鸡蛋敲打第六只,一不小心,打破的是第七只,而不是原来排序的第六只,一子错,敲打程序皆落索。怎么办?科学头脑不笨的人,就把打破的第七只移前一位,代替原来的第六只。又或者更聪明的人会把鸡蛋重新排序,把打破的那只定位是第六只,也就是原来排在第五只后边的那一只,应该轮到是它。这样一来,问题可就完满解决了吗?这种推理,似是而非。在现实的世界中,哪有这样的逻辑思维?

赵先生的案语其实是开了自己一个大玩笑,用现代的话语来说,这也算是一个冷而又冷的笑话。想深一层,赵先生的笑话,正好印证赵师母的做饭秘诀,秘诀存乎一心。油盐多少,根本不能以一茶匙三毫米来量度,火候大小也不能确实说是的三百五十度还是三百七十五度。这“差不多”的观念,也许是艺术家哲学家特别享有的专利。如人饮水,冷暖自知,到底有多冷多暖,还留给科学家去决定。

1940 年,赵元任(前排左一)、杨步伟(后排右一)与家人朋友在美国纽黑文。照片来源:匹兹堡大学荣休教授荣鸿曾

02

科学家一板一眼的研究,一步一步的推理,却是赵先生自己做学问的模式。他对周遭一切的事物都感到兴趣,任何一点稍有乖于常规的现象,他都会特别留神观察,细究其所以然。一个小问题,平常人可能会掉以轻心,他却会小题大考虑,多复杂的难题到他跟前,他会抽丝剥茧,一点一点地分析。我这里且举一个小例子,说明他这种实事求是的精神。有一次,我开车带他俩上城里购物,路上交通繁忙,找停车的地方不容易。我好不容易找到一个空位,马上来一个平行停车,小心翼翼,车大停车位窄,停得可不容易。我下车给二位开门。赵先生前脚下车,就弯下身来,好像在马路边捡拾什么似的。赵先生该是有什么东西掉在地上吧!我赶紧上前帮忙,还没来得及说话,赵先生就已经挺起身来,手上拿着一张白卡片,笑瞇瞇对着我说,没问题,你停车停得很好。原来,赵先生看我停车停得离马路边有点远,所以下车后马上从身上掏出一张3x5大小的卡片,量度我的轮胎和马路边之间的距离。官方规定不可以超过十五吋。赵先生弯下身子,是拿卡片横着量度我当时停车的距离,还好不到三张卡片的长度,也就是没有超过十五吋。所以,他说我停车停得及格。我当时听到赵先生的解释,望着赵先生,有点尴尬,脸上啼笑不得。不过就此一事,可以看到赵先生实事求是的态度,不能只凭直觉,一定有事实根据才下定论。这和做饭烧菜,用measuring cup(量杯)衡量食材多寡分量,源同一理由。另一方面,就这小事,也可以看到赵先生随身都带着这些3X5的小白卡片,随时可以记下当下发生或观察到任何事或物。我自己是一个办事不太认真的人,记性又懒,眼前发生的事,时过境迁,来得快,去的也快。有时候,突然心血来潮,脑子里会想到一些似乎是特别有意思的问题,嘴里说着,记住记住。一会,就忘得一干二净。我常常提醒自己,别忘了身上带个小记事本子,但就始终没有养成这个习惯。

赵先生逢事必记的习惯,可是自小养成。据说他从十七岁(1906)就开始写日记,一直到去世前一个月(1982),还写下最后一段日记。

January, 1982

“Up late, took a nap after breakfast. PM took another nap.”

所记虽然象是生活琐事,但显然赵先生觉得能小睡 -- 而且是上下午一连两觉,可不是一大快事!而且从这短短数语,也可以看到赵先生虽然是九十高寿,但脑筋并不迟缓,对生活细节并不忽视,而且记性好,执笔记录,文字简洁清晰。我们试回想赵先生从1906到1982,整整七十六年,在这二十世纪四分之三的岁月中,他踪迹遍四海,所闻所见,他感兴趣的都一一笔录在案,长短不一,翔实可考。赵先生还有另外一样强项,就是他除了笔录所闻所见之外,而且勤于收录各样实物为凭。一切书信文件来往,必留副本,以备日后查询。对一个做事有条理的人来说,这种分类归档的做法,并不稀奇;但是赵先生的档案中却保留了许多小事小物小纸条,像旅游路过的城市买的车票、旅馆收据、饭馆的菜单等等,他也整整齐齐地保存下来。赵先生故去以后,我们曾经帮忙整理一箱子一箱子的文件,翻看到这些票据杂物,都觉得十分惊讶。这一箱箱的材料,如实记录了一位大学者毕生的经历,我们翻阅之余,赵先生的身影仿在眼前。但是更重要的是赵先生的故事也就是一个时代的缩影。二十世纪正是近代史上一个转型期,谁要想研究这百年来中外社会在文化经济等各方面发展的模式和足迹,这些似乎是琐琐碎碎的生活杂物,正提供了最难找到的第一手真凭实据。赵先生这许多日记、杂记、文件、书信、杂物等等,现在都保存在加州大学图书馆中,供有心人阅读使用。赵家二小姐赵新娜女士和夫婿黄培云先生根据赵先生的日记和好些其他珍贵材料编撰赵元任年谱,1998年由北京商务印书馆出版。年谱从1893年到1982年,详实记录赵先生一生的事迹。中外多少学者、政治家等等都在编年史留下雪泥鸿爪的踪迹。

03

赵先生是一位语言学大师,他更是一个语言奇才。古人说将勤补拙,只要努力总有一定的成就。但天生异禀,又以勤勉相辅助,那成就自然不可限量。赵先生自幼就天赋耳聪目明记性好,耳朵听觉灵敏,万人无一。任何声音,只要一听,过耳不忘;任何细微的分辨,他都能觉察,而且都能准确地如是仿效发音。他自幼在多方言的环境下长大,吴语京腔本就是母语,但长大以后,他仍然保留这异能,英法德语他都是流利自如。他在文章中提到他曾去德国某个小镇,停留几天,他就马上掌握到那地方腔调,跟本地人交谈。本地人接着就问他,你是什么时候离乡的。中国八大方言,赵先生都做过调查和研究;他曾经为哈佛的学生编写《粤语入门》,1948年出版,大半个世纪以后,依然是教学界最精细的扛鼎之作。

赵先生会说粤语吗?我可以肯定地说,绝对会!还是七十年代的时候,我在柏克莱教书,有一天,我在办公室里接到一个电话,Hello一声以后,对方接着就问:“你系张洪年教授吗?” 低沉的声音,标准的粤语。我想是哪位香港朋友打来的电话?我问:“你系边位?”(您是哪一位?)对方紧接着说:“我系赵元任”。“赵元任…”我一时还没会意过来,心里琢磨是哪位老港朋友?就在嘴里重复“赵元…”二字时,突然惊醒,赵先生!可不就是赵先生吗?我赶紧坐直身子,纠正腔调,改成国语说:“您是赵先生!” 那天的电话到底是什么内容,我已经想不起来,但赵先生的粤腔粤调,字正腔圆 至今犹在耳边。

赵先生早年编写的《国语入门》,其中有一课是几个人在茶馆的对话。赵先生亲自录音,扮演不同的角色,操不同的方言对谈。除北京话以外,还有上海话、苏州话、四川官话、扬州话、和广东话等等。扬州和我家乡镇江只隔一江,同属所谓的江北话。我最近听到录音,虽然只是简单的几句,久别的乡音,特别勾起想跟谁说说江北话的欲望。

赵先生不但辨音能力特强,而且喜欢玩弄声音,能人之所不能。他最有名的一个文字游戏,是一则长达百言的《石室施士食狮史》文章,以简朴的文言写出一个曲折离奇的故事。

石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。施氏时时适市视狮。十时,适十狮子适市。是时,适施氏适市。施氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,施氏始试食是十尸。食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。试释是事。

我们试用国语朗读,整篇都是shi-shi-shi的声音,不可读也不忍卒读。为什么?因为全文九十六字,用汉字写出来,一共有三十三个不同的单字;但唸起来,却只有一个音节:shi。同一个音节,配上声调,阴阳上去,就各有自己的文字外貌、各有自己的意义内涵,在写作上各擅胜场。赵先生写出这样看似绕口令的游戏文字,其实正是他匠心独运,用一个简单好玩的故事,展示出汉语的两大特点:汉语是一个单音节、带声调的语言。而且汉语历史悠久,古今有别,文白分家。这样文言的短文,能看不能读,正是因为古音和今音不完全一样、古今语法和词汇也有很大的差别。我们试用其他方言来念“誓食十狮”一句,也许四字并不同音,这也就说明方言发展各有自己的蹊径,和北方话分道扬镳。这许许多多语言学上的细节,不是一言两语能说得明白,但赵先生只举一个小故事为例,让谁都会感觉到中国语言的神奇巧妙,就算是不知其所以然,但是知其然已经是一个很大的收获。

04

我们都知道英文有一首字母儿歌:a-b-c-d-e-f-g-....,娃娃抱在怀中,牙牙学语,父母都已经教着唱abcdefg…。据说赵先生曾经把这首儿歌倒过来唱,录成声带, 然后放在机器中,倒过来放,居然就是原来的a-b-c-d-e-f-g-.... 这样的制作,听来简单,其实是万万分的艰难。因为倒过来唱,并不是就把字母倒读一遍,从 z- 往回说y-、再说x-…. 我们试以 x- 为例, 此字母的发音基本上是 e-k-s-,倒过来就是 s-k-e-,倒录的时候,得先从辅音s开始,再回头发音说k-和e-。单一个 x-已经如此复杂,二十六字母,每个都得这样先拆开,换成一大串的声音细节,然后把每个细节倒读。其间过程的繁复,非一般人能想象得到。事实上我并没听过赵先生这个录音;但这样的工作,或者说这样的工程,匪夷所思。就算谁能有这种破天荒的想法,但没有赵先生天赋的异能和巧思,又有谁能真的倒录还原,制作成功?古人说鬼斧神工,这声韵鬼斧,还得请赵先生来掌握,才能巧夺天工。

今日汉语有拼音配搭,我们计算机书写,也常以拼音输入。其实早在民初,中国已经推行国语罗马字,而参与创作推行国语罗马字(国罗)的诸位先生,首推赵元任。国罗和汉语拼音,基本上都是用英文二十六字母拼写汉语数以百计的音节。不过两者之间有很大的不同一点,就是汉语每个音节除了元音辅音以外,还有声调。“妈麻马骂”是阴阳上去四个声调,声调一动,就换成另一个字,别有所指。“妈骂马”和“马骂妈”,意思迥然有别,关键就在声调的高低升降。汉语拼音是把声调升降以符号形式放在每个音节的元音之上,例如mā/ má/ mă/ mà/。但是赵先生的国罗,是把声调放在每个音节之中,同样的“妈麻马骂”四字,拼写是mha/ma/maa/mah,“a”头上并不带什么声调帽子。赵先生这样处理声调,有他一定的道理。他认为声调是汉语每一个音节的内在有机成分,用符号标写,会让人以为这是音节以外的附带成分,掉以轻心,难以拿捏。我曾经在大学教过多年汉语,学生总觉得声调是最难掌握的一部分。有的学生看到元音上的升降符号,就仿效符号的升降,抬头低头,或上或下,左右扭动,以为这就是掌握声调变化最确实的表现。其实不管他们怎么使劲地把脖子上下左右扭转,他们嘴里的发音,却往往是同一个调调。国罗成功之处,就是把声韵调三者结合,每一个音节都赋予自己独特的拼音面貌,过目不忘。今天最流行的拼写,当数汉语拼音,但是从学习的角度来看,许多学人还是觉得国罗最有道理,最为有效。简单一点来说,计算机输入,要是使用声调符号,就得把升降符号逐个打上元音上面,费时多事,哪像使用国罗,只要按着键盘上的二十六个字母,无往不利,什么音节,一打就是。

赵先生早年编写的粤语入门(1947),也设立了一套粤语罗马字(粤罗),系统更是复杂。粤音声调是九调六声,不得不运用更多的标调规则。同时,他也希望在粤罗系统中,更带出一些北方话和古代语音的特点,一石二鸟,可以在学习粤语的同时,也渐渐认识中国语音的变化轨迹。他这一种跨越时代的标音,正是为他日后推出的中国通字做出第一步的尝试。通字最大的特点,就是每一个汉字只有一个拼音,也只有一个意思。“石室施士食狮史”呈现的是同一音节可以有不同的声调、代表不同的汉字。但是在通字系统中,他把南北方言的语音特点都放在每一个音节之中。这样一来,每一个音节就只有一个读法,南北变异,就通过不同的对换规律而得出当地标准的发音。一字一音一意,是编写通字背后的最终理念和最大的原则。没有赵先生宏阔的视野、精通古今之变的学问,根本不可能有这样的识见,更不可能有这样破时代的创举。中国语言学之父这个美誉,赵先生实在当之无愧。

1944年冬赵元任与赵如兰父女在剑桥家中。香港中文大学图书馆提供

赵先生学贯中西,而且对各个专业各种范畴,他都兴趣很浓,也涉猎很广。大家都知道他原先是学数学物理,后来转攻哲学。在大学任教,开始教的是物理科目。因为物理包括声学,他于是对声音进行研究。由声学转成专攻语言学是后来的发展,但这一个转型,也就定下他终身研究的方向,为中国语言学开辟出新天地。赵先生对声学的兴趣,其实也和他自己的音乐素养很有关系。他从小就受到音乐的熏陶,上学以后,更受到严格的音乐训练,中学的时候已经开始音乐创作。他对自己的女儿也同样自小栽培他们对音乐的兴趣。据说他们一家六口开车跨州旅游,一路上唱歌为乐。中外歌曲,古典现代,引腔高歌;有时候,四个女儿更来个四部合唱,乐也融融之余,轻车已过万重山。赵先生谱的曲子很多,最脍炙人口的一首是“教我如何不想他。”赵师母常跟我们说,别人总以为这是赵先生的大作。其实,这歌是刘半农填词,赵元任谱曲。她说有一次在大学堂表演,礼堂里挤满了学生,为了是想一睹浪漫大诗人的风采。刘半农是一位老先生,他一出场,底下观众都吃了一惊,你眼望我眼,闷声不响。事后,学生写诗记其事:

教我如何不想他,闲来无事喝杯茶

原来如此一老叟,教我如何再想他

我们追问赵先生风度翩翩,他一上台,大伙准是闹得起哄。赵师母别过头来,望着赵先生,笑而不答。

赵先生两老鹣鲽情深,什么时候,什么地方,都是你我相随,公不离婆,婆不离公。我有的时候早上就上赵家。两老刚起不久,赵师母坐在厨房的饭桌上和我闲谈今天该上什么地方, 买什么吃的。赵先生拿着牛角梳子,站在背后给赵师母细心地梳头。长长的花白细发,赵先生咪着眼睛,往下轻轻地一梳,一梳到尾,白发齐眉。梳通梳透以后,赵师母随手把银发往后一盘,用乌黑的发插子一夹,干净利落,不散不乱。一整天的活动,什么大小场面,赵师母总是梳着同样的发髻,落落大方。宴客谈笑之间,她偶尔会抿一下鬓边,别转头来回头望一下赵先生,莞尔一笑。

赵先生俩生活很有规律,几点起几点睡,都有定时。每天下午,要是没有别的约会,他俩会开车上城里的一个超级市场。停了车,进了超市,两老在一排排货品陈列架之间的走道中,来回梭巡,买点什么,总会逛上半个小时。其实,买东西事小,散步事大。他俩在超市来回步行,老当益壮,算是一天的优悠运动,习以为常。超市里工作人员,都认识他们。回家以后,少憇一会,下午五点准,赵先生就穿上深色的西服,系着红领带,走下楼来。自己准备了一杯Martini,搁上一颗红樱桃。接着就缓步走到赵师母跟前,趁她不太注意的一刻,把红樱桃望赵师母嘴里一送,银丝眼镜背后,只看着她咬樱桃那一剎那。古人说:烂嚼红绒,笑向檀郎唾,想亦如是。赵先生每天喝的鸡尾酒是Martini,他给这酒起了一个中国名字,叫“马踢你”。赵先生说:按标准国语发音,“马踢你”最后的“你”当读轻声,所以整个三字词语发音正和Martini 分毫不差。我们年轻人听了,对赵先生的耳聪和幽默,更是佩服。“马踢你”是赵家常规,家里有客无客,这下午鸡尾时刻,风雨不改,樱桃情深,日月不易。

我们年轻人经常在赵家出入,赵师母有时候坐在厨房桌前,有一句、没一句的和我们闲聊。日子久了,我们也听到一些他俩年轻恋爱的趣事。赵师母大名是杨步伟,行医为业。赵先生当年回国,翩翩书生,已享盛名。不久就认识了性情豪爽的杨大夫。赵先生常上杨家,一进屋子,就闷声不响地坐着一旁。杨以为这腼腆的小伙子是在追求她的同屋女友,也不怎么理会,后来才知道这年轻人情有独锺,倾心只在一身。杨原有家里做主的婚配,后来好不容易撤消。二人结婚当日,就在家中便饭款待客人,请胡适当证婚人,在手写的文件上签名作证,就这样成全的世纪大简单婚礼。事后书面通知众亲友,通知书写着:

敬启

赵元任博士和杨步伟女医生十分恭敬地对朋友们和亲戚们送呈这份临时的通知书,告诉诸位,他们两人在这信未到之先,已经在1921年6月1日下午三点钟,东经百二十度平均太阳标准,在北京自主结婚。

这样新潮的结婚仪式、这样的白话文结婚通告,马上引起社会巨大轰动。二十世纪新时代新人物,在中西文明冲击配对之下,他们坚持掌握自我的权利、争取婚姻的自由。赵先生是语言学界一代宗师,他的言行也代表他们俩对这一个刚来到不久的新世纪的信心和信念。

赵元任杨步伟夫妇

赵师母说她当年在日本留学的时候,裙下追求者不乏要人,此话当真与否?未敢考证。不过有照片为证,赵师母原名兰仙,年青的时候,果真是兰质蕙心,好逑君子众多,不难想象。步伟是后来改用的名字。赵师母人如其名,步伟声亮,敢说敢言。我们都知道,在什么场合,她都是人未到声先到。他俩第一次回国,周恩来接见,座上都是国家政要,赵师母上坐,望着底下众多来宾,侃侃发言。她说,我当年叫同志的时候,你们好些个都还刚在上学吧!此言一出,语惊四座。诚然,赵师母1889出生于南京望族,1913年赴日本习医,1919年回国在北京创立森仁医院,是中国最早的妇产科医师之一。赵老二人1973年访华,当时已经年过八十。同志一词通行于二十年代,对赵老来说,那是五十年前的称谓。当日座上风云人物,风华正茂,想当年恐怕还真的是在襁褓学语的日子。

赵师母爱美,但是日常穿着,却十分简朴。有一个晚上,饭后无事,她从柜子里挪出来一个皮箱,她坐在地上,小心地打开,我们一看,一箱子全是一幅幅崭新的衣料。真是绫罗绸缎,各式齐备;净色的、带花的、总有好几十幅,五色缤纷。我们年轻人看得都呆住了,这可不像赵师母平常的打扮。其实柜子里的珍藏,正说明爱美是人的天性。赵师母豪情大性,可是什么是美的物品,难逃她的慧眼,正如什么是美食,一经她的品尝,就不同身价。我还记得有一幅湖水淡蓝的真丝,薄如蝉翼。灯光之下,一抖动,丝上细嵌的暗花,像似一只只小灯蛾,栩栩欲飞。赵师母行踪遍天下,她到哪里,都会找最好的布料,有时甚至高价买下。这些料子都是她多年来在欧美日本各地买来的,不裁不减,只珍藏在百宝箱中,闲来无事,打开赏玩。

赵师母婚后,决定放弃自己在中国行医的事业,随赵先生远赴哈佛大学,在波士顿定居,相夫教女。四十年代,赵先生原想回国工作,时不与我,内战在即,1947年转到加州柏克莱大学执教。此后四十年的生涯,就在这好山好水的金山湾畔渡过他们的下半生。他们来到柏城,就在半山买下一栋三层高的公寓,后院子一片青葱,树木茂盛。房子座落Cragmont Avenue, 路弯曲而上,右边有巨石盘卧,望上一站,柏城远近,连天碧海,尽在眼前足下。赵师母心高气盛,就在政府土地拍卖的时候,一口气买下临近好几块地,所以附近的人都都管她叫 Cragmont 市长。

赵先生一家六口,四个女儿都生在美国,但是家里都只说中文。四位小姐博学多能。长女赵如兰(Iris)京腔京调,专研地方戏曲,著作等身。我第一次见到Iris是在七十年代。有一天,赵先生来电邀约吃晚饭,说是欢宴赵如兰和夫婿卞学鐄。他俩是哈佛MIT 的名教授,我承蒙邀请,受宠若惊。我想该怎么表示谢意?我就去城里的花店,订了兰花送上。怎么知道到了赵家,才看见送来的是一朵蕙兰,一般是女士们用作腕上的corsage. 年青小伙子,孤陋寡闻,一直到了那天,我才知道,兰蕙有别,iris 和 cymbidium很不一样。Iris非常温婉,一点也不介意,对我这样一个小男生,饭桌上特别照顾。往后的几十年,我常常向Iris请教教学和做学问方面的各种问题,她让我眼界大开,对中国传统说唱文学和表演,有了新的认识,由此更爱上崑腔弹词,乐此不疲。

1958年卞昭波(卞学鐄赵如兰夫妇之女)、杨步伟、齐如山、赵元任、赵如兰等在台北。图片来源:匹兹堡大学荣休教授荣鸿曾

赵家二小姐赵新娜(Nova)早年随夫婿黄培云教授回国工作。大洋相隔,一直到了八十年代,中国开放,Nova才回到湾区团聚。Nova和我们这些年轻人特别合得来,她很想知道这几十年的隔离,到底美国还是她记忆中的家园吗?她说她这些年来都没说过英文,刚回到加州,耳朵不灵光,舌头也扭转不过来,词汇语法全都忘得光光。但才这么几星期,她说的英语就是地地道道的美国腔,比我们这些外来留学生要强多了。有其父必有其女,她拥有赵家遗传的语言细胞。又或者说,她土生土长在美国,她的母语本就是英语。我常跟学生说,母语就像身上的血,深藏不觉,但是只要碰上适当的时机,母语就会脱口而出,挡也挡不住。Nova和我们有的时候傍晚去看电影,赵师母一直送到门口,再三叮嘱,早去早回。微微曲偻的身影,在夕阳斜照底下,显得苍老。我们心里都知道,其实赵师母也很想和我们一起出去玩,过过年轻人的生活。赵师母虽然已经是白发苍苍,行动不便,但是心底里热乎乎的,总想试试新鲜的玩意儿。

赵家三小姐赵来思(Lensy)家住华盛顿州,四小姐赵小中(Bella)住在麻省,各有家小。我和他们二位不熟,只在聚会上见过几面。有的时候,赵家大团聚,儿孙满堂,家里可热闹极了。赵先生给自己的家起了一个洋名字叫“House of Chaos”。Chaos 是省自 Chao’s. 也就是说Chaos 一词二意。一方面是 Chao’s, 也就是属于赵家的意思,另一方面,Chaos本身是一个单词,意思是“混乱” 。一家三代,人来人往,热闹的场面,混乱中显得格外的生气勃勃。赵先生最擅长于玩弄文字,翻陈出新,不拘一格。从这一个简单的命名,也可以看得出赵先生对语言的灵活感觉,而且是跨语言之间的关联和转换,妙手天成。我在加大工作的时候,曾经向Iris募捐,把系里一个教室改作师生休息室,援先生先例,命名为 Chaos Room。一进到室内,大窗户左侧就是赵先生赵师母的玉照。赵先生曾经是我们东语系的讲座教授,Chaos一名,也许能补捉到这位语言学大家的幽默情趣,纪念他一生对后辈学生做的教导和栽培。

1941年赵家在美国麻省剑桥行人街27号住宅门前。照片来源:匹兹堡大学荣休教授荣鸿曾

行人街27号现状

赵先生是学坛巨擘,而加大又是美国首屈一指的学术重镇,每年在湾区举行的学术会议不知多少。赵先生兴趣多方面,许多会议他都到会参加。赵先生出席,赵师母一定坐在第一排听讲。大会小会,赵先生是场中的主角,他一站起来发言,四座屏息静听。赵先生识见过人,语带幽默,听众一瞻风采,都引以为荣。但是会后的酒会晚宴,占尽风头的却是赵师母。他们相识满天下,年长的老朋友、年轻的后学小子,都前来问候。赵师母谈笑之间,举手投足,挥洒自如。赵先生手中握着酒杯,静静地站在一旁陪着,悠然自得,一脸满足的微笑。有的时候会后还有晚宴下场,宾主尽欢。洋主人宴客,往往是一道色拉、一道主菜,再来一个甜点,完了。赵师母可吃得并不尽兴,就在席上广邀众客,明晚请到赵公馆再聚 -- 十道丰盛大菜,当然包括她拿手的全素十香菜,色香味俱全。

说起宴客,赵先生的日记本子上所记载的,大小宴会,几乎无日不有·。赵家大门上贴了一个小条,上写着“记得带牙”四字。原来,赵先生嘴里上下都是假牙,所以出外吃饭,最要紧的就是别忘了带牙。记得有一次,赵先生在馆子里吃饭,回家以后,发现嘴里的牙没有了。这才发现,原来在饭桌上,因为不舒服就把假牙脱下,拿餐纸一裹,放在一边。餐桌上谈笑风生;饭后匆匆散会,竟忘了还搁在桌上纸包着的牙。等回家以后,这才发现,赶紧给馆子打电话。不过时间已晚,馆子已经打烊。等到第二天,这才联络得上。可惜馆子当天晚上已经把所有的食余残羹和一切杂物,一箍脑都当垃圾处理,全给扔了,无法追寻。赵先生只得赶紧到牙医诊所,重配假牙。不过,牙可不是一配就有,来回装配,总得费时好几天。赵先生是一个这么爱吃的老饕食客,没牙可怎么办?可是翌日下午五点,赵先生如常下楼来,Martini一杯,周旋于客人之间;嘴里咬着花生,谈笑风生。没牙,怎么嚼得动?原来赵先生运用上下牙床,开合之间,互相敲撞,再硬的花生,他一样可以咬碎嚼烂,照吃如常!厉害吧!赵先生年轻的时候,热爱运动,可是有谁想到他晚年还留有这么一手牙床真功夫!

赵老二人晚年相依为命。住在Cragmont老房子,半山的路弯弯曲曲,而赵家停车要开上左侧的小坡上,一条小路,狭窄而又弯曲。那个年代的车,大多是巨型房车,这条小路,谁敢把着轮盘,左摇右摆的开上去?只有赵先生能开上去,也能倒退下来,轻而易举,毫无惊险。不过人老了,这惊险二字也就渐渐成了常事。赵先生的车,两旁伤痕处处。皮外伤,但机器还是牢固。赵先生照常开上开下,习以为常。有一次,我和朋友开车经过大学附近的一条大道,傍晚的时分,路上车少,行人也只是两两三三。我开着开着,怎么前面的车开得像蜗牛一般地慢。我心急气躁,按了两下喇叭。坐在我旁边的室友说,别着急,有的是时间。我还没未来得及回答,我的车已经很靠近前面的车,定睛一望,那坐在前边开车的可不是赵先生吗?我吓得赶紧把头缩下,希望没惊动他老人家。不过就有这么一天,赵先生果真把车开丢了,大家都很着急,已经是晚上,还没回家。后来警察把赵先生送回来,安全无事。但是车不知道停在哪儿。我们几个年轻人开车去找。后来终于在一个山坡上找到,前轮子已经越过了山坡的边,摇摇欲坠,也真够危险。这几年,我自己老了,开车也慢下来了,停车更是进退两三次才安全停好。有时候,有人开车从旁经过,会望我看了一下,摇摇头,大不以为然。我有点不服气,但一低下头来,赵先生的旧事,霎然重上心头。

赵师母晚年健忘,天黑以后,许多陈年旧事,都恍如眼前。我有时开车带他们回家,赵师母会在车上说一些旧话。有一天,我们开车回家的路上,赵师母昏昏欲睡,突然她撑开眼睛,望窗外一看,别转头来,对赵先生说,元任啊,我们今天就在这里找个旅馆过夜,明天再开Boston吧。赵师母想必是梦里又回到哈佛年代。赵先生回转头来,我们现在人在柏克莱,马上就到家了!我当时心里想,赵师母这会神智模糊,又何必句句当真!但是赵先生就确实是句句当真,一板一眼,不会将就过去,他做学问如此,在这黑暗的车厢里,也还是不忘直言真相。

1981年,二月,赵先生早起,赵师母还在高眠。等到中午,赵师母还沉睡不醒,赵先生看情形不对,赶紧打电话送医院。这些都是我们事后才知道的情形。赵师母在医院多天,我们去看她。我望着枕上熟睡的赵师母,偶尔几声微弱的鼻鼾。我摸着她的手腕子轻轻地说,赵师母,我们都来看您了。赵师母的脉搏一上一下跳动,虽然很慢,但是我手心可以清晰地感觉到。她在梦中依然是自我意志的主宰,她的生命依然掌握在她掌中。他们大女儿赵如兰从哈佛赶来,日夜伺候床前。但是她在哈佛教学的工作,不能就此放下。过了一段时间,她决定把父亲带回哈佛,以便照顾。据说,临走的那一天,赵如兰到病床前对母亲说,妈咪,您别担心,我会把嗲哋带回哈佛,好好照顾。据说,就在他们上飞机后不多久,赵师母就在医院里去世。大家都说,赵师母这许多天一直硬撑着不去,为的就是放心不下赵先生。现在女儿答应了,她也就无所牵挂,一切放下,潇洒地离去。天人从此两隔离,但厮守之心,两人始终不渝。赵先生在哈佛住了一年相继去世。

1971年,两老庆祝金婚,赵师母赋诗一首道:“吵吵争争五十年,人人反说好因缘。元任欠我今生业,颠倒阴阳再团圆。”赵先生二话不说,写下十四字明志:“阴阳颠倒又团圆,犹似当年蜜蜜甜。”来生再世,阴阳团圆,事不可知,但是人生能有这样的老伴相依,甜甜蜜蜜过了整整的一个甲子,那又夫复何求?

赵先生当年是北京四大名教授之一, 与陈寅恪、王国维、胡适齐名。他创立中央研究院,开办历史语言研究所。他在美国加州大学执教四十年,二十世纪中的语言学家许多都是出自他门下。他著作等身,对整个中国语言学的发展影响至巨。我六九年来到加州大学,高山仰止,拜见赵先生。此后二十年,时常有缘随侍在侧。我近年老迈健忘,灯前偶尔还会想起许多趣事。今札记两老家居闲事一二,聊供茶余小读。我手头有赵先生自己弹唱的“教我如何不想他”,是赵先生故后,赵如兰转送作为纪念。黄昏过后,我会打开机器静听。钢琴声刚开始,就听到赵先生苍老的声音。十指弹着老曲,浮云微风、西天残霞,嘶哑的嗓子紧跟着拍子,一句句唱来都是无限的眷恋和难舍。

1981年赵元任和赵如兰在北京拜访著名民族音乐家曹安和(左二)、杨荫浏(右一)。照片来源:匹兹堡大学荣休教授荣鸿曾

赵先生故后,山上的房子,就捐给学校。后来因为房子残旧,地基不稳,维修费用过高,大学决定把楼房出售,所得归学校所有。Cragmont 三层高楼,今日依然屼立山头。庭院犹在,但已经数易其手。我们有时步行经过,总站在街前抬头仰望。外墻一色朱紫斑驳,门户森严。旧日停车斜径,而今杂草丛生;想必是新主人没有赵先生的胆量,谁敢直开上下。凉风渐起,站久了,夜也渐深。当年赵师母就这样站在阶前,在残霞斜照底下,挥手送我们几个年轻人上车去看电影。曾几何,前尘俱往事,冷风野火,几度夕阳红。

教我如何不想他

闲来无事喝杯茶

人间二老神仙侣

教我如何不想他*

*根据赵如兰在“赵元任年谱”中所记,“教我如何不想他”一歌流传很广,引起坊间许多揣测。这“他”到底何所指?是男的“他”,还是女的“她”?赵先生后来把歌名英译为:“How Can I Help Thinking of You.” 或 “”How Can I Help but Think of You” “You”可以是男、也可以是女;可以单指、也可以复指。一个鲜明的誓言、一个简单的“you”,代表心中一切所爱,回答了所有的问题。

本文出自香港中文大學出版社即將出版的《人語響 文字留痕》一书。

作者介绍:

张洪年教授,江苏镇江人。1946年生于上海。1947年随父母移居香港。1967年毕业于香港中文大学,1969年取得中文大学文学硕士。后赴美国加州大学伯克利分校深造,1974年获博士学位。留校任教,前后共26年,1997年至1998年出任该校东方语言文学系系主任。

2000年冬于加州大学伯克利分校退休,后转到香港科技大学任人文学部教授兼学部主任,2004年出任香港中文大学中国语言文学系讲座教授,2010年荣休。他也曾在美国俄勒冈大学、香港大学及香港浸会大学短期任教。

(转自“纽约华美人文学会”微信号)