顾慰庆 徐洪强

编者按:顾毓琇(1902-2002),字一樵,江苏无锡人。他是国际上公认的电机权威和自动控制理论的先驱,也是中国电机、无线电和航空教育的奠基人之一;他学贯中西、文理兼修,在诗歌、戏剧、音乐、佛学等领域均取得了很高成就。抗战时期,他担任国民政府教育部政务次长;1950年移居美国,历任麻省理工学院教授、宾夕法尼亚大学终身教授等职,20世纪70年代起,多次应邀回国访问。本文是2015年8月徐红强先生在北京采访顾毓琇之子顾慰庆先生(1932-2018),在其口述内容基础上补充资料,撰稿写成,意在从子辈的视角追忆这位杰出的文理大师。

1973年,顾毓琇夫妇和顾慰庆一家

和清华的不解之缘

我的父亲顾毓琇,他的百年人生,见证了整个20世纪,也见证了我们中国近代历史。他是一个爱国主义者。他从小就接受家族教育,秉承江东顾氏祖先顾炎武先生“天下兴亡,匹夫有责”的遗训,热爱祖国。

父亲和母亲王婉靖育有五子二女:长子慰连、次子慰庆、三子慰华、四子慰中、五子慰国;长女慰文和小女慰民。我是慰庆,家里的二子,1932年出生于上海,1933年秋随全家迁至清华园内西院16号,并在清华上了幼稚园。

抗日战争胜利后顾毓琇全家合影,右起王婉靖、小女慰民、顾毓琇、四子慰中、次子慰庆、长女慰文、长子慰连、三子慰华

父亲和清华有很深的缘分。我们老家在无锡城,父亲是祖父的第二个儿子。我的祖父很重视对子女的培养,送他的大儿子(我的大伯父)到上海同济学医,送我父亲到北平考进清华学堂,送我的叔叔到上海南洋公学求学。1923年,父亲公费到美国留学,进了麻省理工学院,专门学习电机工程,后成为美国麻省理工学院获得科学博士学位的第一个中国人。在留学期间,他发明了“四次方程通解法”和用于电机分析的“顾氏变数”,当时就已经闻名国际电机界、电工界,后来他被公认为国际上的电机权威。

1932年,母校清华大学要成立工学院,但是没有电机系。清华的校长梅贻琦是我父亲的老师,要我父亲回清华创办电机工程系,于是我父亲就成为清华第一任电机工程系主任,隔了一年他又担任了工学院院长。在清华担任工学院院长期间,我父亲为了国防和经济建设的需要,创办了两个研究所,一个是航空研究所,一个是无线电研究所。航空研究所之前先成立了航空工程组,航空工程组招收的第一批学生中就包括钱学森,以后这个工程组就变成了航空研究所。钱学森实际上是上海交大的学生,但他公费留学又是用的清华的名额,后来他和我父亲之间的交往也很多。

同年,我父亲受张学良的委托,组织清华师生做了8000具防毒面具。以后受傅作义的委托,又做了10000具防毒面具,并亲自送到前线,祝贺傅作义取得百灵庙大捷。原来我们中国的防毒面具都从国外进口,防毒面具用的橡胶在华北严寒的地方会冻裂,所以我父亲就组织人员研究,用两层布中间夹橡胶,然后接口的地方就学习香烟厂制造香烟的机械技术来打出眼睛、口鼻部分,同时用椰子壳来制成面具里面的活性碳,这样就把我们自己的防毒面具做成了。随后华侨捐赠的椰子壳源源不断地运到清华园,用于做防毒面具用。防毒面具做成以后,我父亲还组织很多学生志愿者,从有烟雾的房间穿过,实验这个防毒面具管不管用。

在重庆的艰苦岁月

卢沟桥事变以后,我祖母和我母亲带了我们家4个小孩,坐火车南下逃难,逃到了上海。我父亲到重庆以后,我们家才从上海先到香港,然后再到了重庆,当时我才5岁。到了重庆以后,开始我们家住在通远门嘉庐9号。

1938年3月,我父亲到了重庆后,担任了六年半国民政府的教育部政务次长。在这期间,可以说他走遍了大后方的大专院校,对中等教育、普及教育他也很关注,视察了好多省份,如福建、新疆等。他还作为中国文化代表团的团长,率团访问过印度。在印度,他曾去看望过远征军。远征军的孙立人是我父亲在清华的同班同学,我父亲参观了孙立人的新军训练站,然后会见了美国的将军,包括和蒋介石闹矛盾的史迪威。另外,我父亲还曾陪同时任美国副总统华莱士到兰州等地的学校进行考察、访问。在抗战时期,我父亲为了战时的教育尽心尽力,客观地讲,他为我们国家培养了不少人才。

1939年重庆大轰炸,我记得是5月3日、4日,我们家的房子周围起火燃烧,旁边有的房子被炸塌。这样,我父亲就把我们一家连夜迁到了北碚。到了北碚后,就是住在农村,当时我的三叔叔、四叔叔,他们随中央工业实验所搬到了北碚,中央工业实验所后来也被日军飞机给炸掉了。我父亲和他的两个弟弟,租了一块农田建了3栋茅屋,叫“三顾茅庐”,请于右任先生题的字。我母亲在那个院子里自己种菜、种花、种玉米、种向日葵,还养鸡、养鸭,当时也过了一段田园生活。

在北碚也曾经遇到过日军飞机的轰炸。1940年5月27日,北碚第一次被日机轰炸。父亲得到消息,下午赶回北碚。先到医院探望被炸伤的朋友,然后才回家,幸亏茅庐和家人没有被波及。第二天清早,又过河去祭吊被炸而牺牲的复旦大学教务长孙寒冰先生。6月24日,敌机第二次轰炸北碚,父亲刚巧在“茅庐”的院子里,因为他生病跑不动,没有躲进防空洞,结果炸弹就在附近50米外的山坡上爆炸了,掀起的碎片冲击到房子,玻璃都被打碎,我父亲被震得整个人摇摇欲倒,但所幸无碍。

抗日战争时期的大后方,物资匮乏,物价飞涨。我父亲虽身居上层,但清廉自守,又因子女众多,家庭经济并不富裕。母亲精打细算,勤俭持家。我们小孩穿的衣服是大的穿了给小的穿,补了又补。父母有时带哥哥和我到重庆城里,住在三叔家,三婶见我们的袜子也是布满补丁,说也太节约了。

我父母非常重视子女的教育。我和哥哥在重庆市区时,曾就读于川东师范附属小学,到北碚后,父亲请了一位女老师,住到家里,教哥哥和我学习小学功课。当时我们家离北温泉不远。父亲和四叔在清华时学会了游泳。据说当年清华学生为了准备乘轮船横渡太平洋到美国去留学,都必须学会游泳。到北碚后,父亲曾带我和大哥去温泉游泳,更多是四叔带我们去,教我们。那时没有电视,没有电脑,也看不到电影,可以说没有什么娱乐。父亲买来一台旧式留声机,我哥哥喜欢听音乐唱片,我不大有耐心去听。我父亲在清华的同班同学,好友梁实秋、吴景超先生当时也住在北碚。父母常带我们去玩,他们也常来茅庐。

1944年我父亲担任中央大学校长,我们就搬到了沙坪坝青木关。中央大学的校长原来是蒋介石兼任的,当时他其实是每个礼拜去学校一次,具体由朱经农负责。后来就让我父亲接任蒋介石的校长职务。我父亲一到任,就发表讲话:“教授第一,注重学术研究,提高学术风气,尊重教师地位,不能把学校变成一般的行政机关。”同时他还亲自给学生上两门课,一门是电工数学,一门是电机分析。在这期间,大后方有一个青年从军运动,他大力支持青年从军,并去慰问参军的学生,我父亲有几首诗就是欢送从军的青年学生的。

1944年顾毓琇任校长的中央大学(重庆沙坪坝松林坡)校舍

父亲经常请一些学者、名流到学校来演讲。有一次他请了冯玉祥。冯玉祥来时,我看见他一身布衣、布鞋,人高马大魁梧得很。当时在家里吃便饭,我父亲请冯玉祥题字,冯玉祥就画了一幅画,上面是一头耕牛,还有农夫在耕田,并题了一首诗。我记得诗句是:“耕者不能有其田,自问实在愧对你。”

两岸桃李一手牵

国共合作的时候,在汉口的国民政府军事委员会下面设有政治部,政治部部长是陈诚,副部长是周恩来。我父亲在汉口就找过周恩来,请教战时教育的意见,以后在重庆跟周恩来、邓颖超接触过多次。1973年,我的父母从美国回来,周恩来总理在中共“十大”刚闭幕的当晚,接见了我父母和我们兄妹(当时我也在场),无拘束地畅谈了三个多小时。周总理当时就对我父亲讲:“你当时是国民政府难得的客卿,圈内人把你当圈外人,圈外人当你是圈内人。”意思就是外面不知道情况的人以为顾毓琇是圈子里面的人,圈子里面的人知道他是圈外人。因为他不是国民党员,是无党派人士,是客卿,是难得的客卿。在谈话中,周总理让我父亲问候陈立夫,说让陈立夫回来看看,来去自由。另外特别让我父亲转告陈立夫,说把陈英士(陈立夫的叔父)的墓修好了。

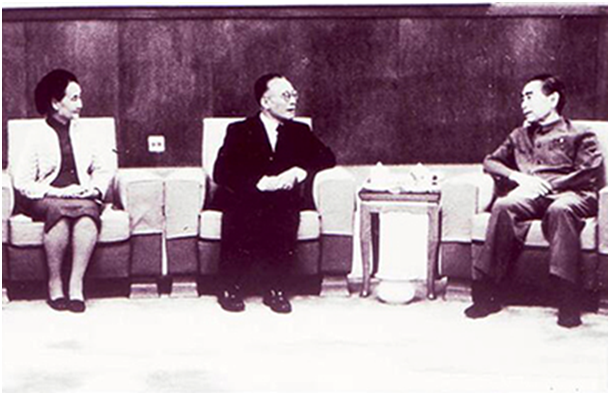

周恩来总理接见顾毓琇(前排左四)、王婉清(前排左六)夫妇和子女。后排左四起:顾慰文、顾慰连、顾慰民、顾慰庆

我父亲与陈立夫曾乘同一艘轮船到美国去留学,1938年我父亲受蒋介石指派去担任教育部的政务次长,和教育部部长陈立夫建立了新的工作关系,两个人后来私交很好,可以讲是互相尊重。国民党败退台湾以后,蒋介石和陈立夫的矛盾加深,陈立夫就到美国去养鸡,开一个养鸡场,我父母也在美国,他们之间常常来往。后来我父亲给陈立夫转述了周恩来总理的话。当时“文化大革命”还没有结束,共产党没有忘记陈英士这个对国民革命有功的人,并且把他的墓修好了,陈立夫非常感动。以后陈立夫就逐渐改变了反共的态度,晚年一直主张和平统一。陈立夫去世后,当时在台湾搞了一个治丧委员会,治丧委员会的主任委员是时任国民党主席连战,第一个副主任委员就是我父亲。

父亲在中国大陆和台湾地区以及海外都有许多朋友和学生,人称“两岸桃李一手牵”,为祖国和平统一做了许多实际有效的工作。他宣扬“和平统一兴中华,天下为公进大同”,深入人心。在美国华人华侨中,他是德高望重的长者,晚年仍亲自参加中国使领馆和侨学界的许多情系祖国的活动。为增进中美关系,也作出了不少贡献。

父亲对我们的教育

父亲对我们很少说教。父亲很忙,家里小孩也多,在我印象中没有听到他跟我们讲什么大道理。他一直坚持“身教重于言教”,用自身的人格魅力影响着我们。父亲平常很喜欢看书、看报,无形中就影响了我们这些小孩。我跟我哥哥从小也养成了读书看报、关心国事的习惯。所以后来我们参加革命也不是偶然的。父亲跟我们讲:看人要多看人家的优点,少看人家的缺点,不在背后讲人家的坏话。另外就是要一视同仁,不管这个人地位高低、有钱没钱,都要平等相待。当然这些话我父亲都不是一套一套讲给我们听的,他是在用自己的行动无形之间启发、影响着我们。父亲要我们好好地读书,但不赞成“死读书”,我们在学校里读书的成绩单,父亲要看,但他不要求我们的名次要多高,也不讲究我们的分数。只要我们努力,一定要做到真正懂。其实我们还是比较用功,成绩一般还不错。

父亲清廉自守,对子女更不娇生惯养。我和大哥慰连读初中时,都叫我们住校,在山沟里过抗战时期的集体生活。父亲对我们的兴趣爱好给予自由,从不横加干涉。父亲自己是电机工程博士,当然希望子女能继承这个专业。我读中学时比较喜欢数理化,想长大后当个工程师,为此他感到高兴,而我的大哥却对工科不太有兴趣,父亲也不勉强,以后大哥学了农业。

抗战胜利后,父亲先离开重庆,我们跟着母亲还留在重庆。父亲临走时对我们讲:“抗战胜利了,你们更要好好地读书。在回上海以前,还应该继续学习,不能荒废。”因为当时船票很难买到,我们在重庆等船票期间,我跟哥哥还回到沙坪坝住校读中大附中。一直到10月份有船票后,我们才和母亲一起回到上海。

两个世界,一个家庭

回到上海后,当时我们几个小孩都进了上海南洋模范中学,我去的时候是初三,我大哥慰连是高一,我大妹慰文是初一。我和大哥、大妹看了许多进步小说和书刊。我们都很爱国,以为抗战胜利后我们国家会和平,会逐渐富强。但是现实却让我们越来越失望。出于爱国心和正义感,我们参加了学生运动,在这中间受到了共产党的影响。开始我们是参加共产党的外围组织,后来我们先后加入了共产党,但是我们三兄妹互相不知道。父母虽知道我们思想左倾,对国民党不满,但是没想到我们会是共产党员。上海临近解放时,父母离开大陆,带着我三弟慰华、四弟慰中、小妹慰民,经台湾、香港去了美国。我五弟慰国以后也去了美国。我和大哥、大妹三个大孩子不肯跟随,从此父母与我们相隔了24年之久。当时祖母还健在,老人家和我三叔、四叔、姑母都在上海。我的外祖父在无锡,几个姨母也在上海。于是形成了“一个家庭,两个世界”。

一直到1973年,周总理接见我父母,我跟大哥、大妹还有美国回来的小妹一起在场,周总理风趣地对我母亲讲:顾太太,感谢你给我们生了三个共产党员。这时我父母才知道我们是地下党,是共产党员。而且当时“文化大革命”还没结束,周总理说我们是经过“文化大革命”考验和锻炼的共产党员,我父母才知道我们在“文化大革命”中都吃了不少苦。

1973年周恩来在北京接见顾毓琇夫妇

以后我们书信来往不断,“文革”结束后父亲来信更多。父母八次回国,我都全程陪同,由此也对二老有了更深的了解,常恨忠孝不能两全。1989年起我几次因公访美,顺便去探望双亲,但每次在家不过两三天。1993年后,我从工作岗位上退居“二线”,才有机会每年都赴美探亲。父亲逐渐年迈体弱,我大哥、大妹先后去世,在美国的弟妹也不在父母身边,我想多陪伴侍奉他们,但由于我当时还没有离休,又担任了全国政协第八、第九届委员共十年,父亲认为我在国内还有许多工作要做,应当“多为国家效力”,要我不必为他们而在美国多留,所以每次探亲只有两三个月。每次去时,父母都非常高兴,在美国的弟妹和小辈也都回家团聚,共享天伦之乐,但每次离开时,又不免伤感。我初到美国时,人地生疏,父亲还亲自到费城机场迎接,朋友们莫不为之感动,当时他已是90多岁的老人。我和家人曾几次动员父母回到祖国生活,我们感到对于这对老人,中国的生活条件比美国更好些,国内领导也曾几次向他们表示回国定居可给予各方面的优厚待遇,但父亲认为自己“一世清名”,不能接受特殊照顾。同时,认为留居海外更能为祖国“略尽绵薄”。2001年12月24日,按中国人的习惯算法,是父亲百岁生日。他坚持谢绝了外界的一切祝寿活动,只允许我和弟妹、子女家人到俄克拉荷马团聚庆祝。2002年8月,父亲病重。我赶到医院时他神志仍异常清楚,以微弱的声音询问国内的情况,还在关心即将召开的中共十六大以及台海形势等大事,多次说对中国的事情包括和平统一大业要抱乐观的态度。

父亲一生实际是工薪阶层,晚年更是靠养老金生活,自己非常节俭,有些西装、衬衫都由我母亲缝补过。但稍有积蓄,就要拿出来办奖学金或捐给慈善事业。他在国内若干大学以亲友名义设立的奖学金已难以计数。父亲认为子孙都应当自立,除了留下宝贵的精神财富外,没有留下什么遗产。但是我们一家出了五个博士,兄弟姐妹都在自己的行业取得一定成绩,这都得益于父亲给我们的精神财富。

(原文刊载于《世纪》2022第1期)