胡荣华

图①在美国留学期间的梅贻琦(约摄于1914年)

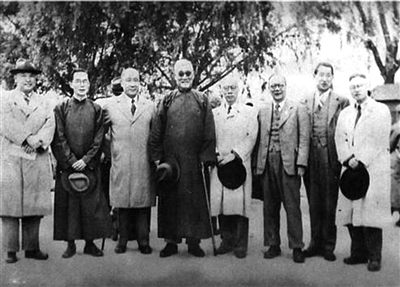

图②主持西南联大时期的梅贻琦(左二)与张伯苓(左四)等人合影

图③梅贻琦、韩咏华与长女梅祖彬(摄于1920年)

图④梅贻琦留学期间与中国同学合影(中间坐着的人为梅贻琦,约摄于1912年)

图⑤梅氏五兄弟(前排正中为梅贻琦,摄于1932年)

图⑥梅贻琦与韩咏华

1931年至1948年任清华大学校长的梅贻琦,被清华校友誉为“永远的校长”。外交家叶公超说他“慢、稳、刚”;经济学家陈岱孙说他平易近人、性格谦逊;历史学家陈寅恪说他说话谨严;曾任孙中山大元帅府航空局长的张静愚则说他不发言是沉默寡言,一发言就能风趣横生。因为话少,他被称为“寡言君子”。这位“寡言君子”,是沐中国近代新式教育之风,在天津成长起来的一位学人。

“穷念书”梅家的长子

1889年12月29日,梅贻琦出生于天津一户古老而清贫的书香门第。关于其家族来历,有两种说法。

一种是遗孀避难说,大意是梅家祖上是明朝初年将军、朱元璋的二女婿梅殷。燕王朱棣南下夺嫡时,梅殷曾派兵拦阻,朱棣称帝后,梅殷被故意挤下桥溺死。朱元璋的二女儿宁国公主,便带着梅殷的两个儿子北上,来到天津。

这段家族史据说曾得到过梅贻琦的亲口证实。历史学者刘崇鋐曾在清华学堂就读,1925年开始在清华大学任教,他和梅贻琦既是师生关系,又是同事关系。20世纪50年代末期,梅贻琦根据幼年所见的《梅氏家乘》,向刘崇鋐口述了一段家史,称:“家乘载:明初一将军梅殷,原籍武进,尚太祖之公主,燕王夺位,将军旋卒,公主携二子北上后移居天津。”

另一种是北上驻防说,大意是明成祖朱棣迁都北京后,为加强都城周边的防卫,调遣包括安徽在内的长江流域数省军人和家属,北上前往天津开展重兵军事驻防工作。梅贻琦的祖上也加入了这个承担重大政治使命的队伍。对此,梅贻琦的夫人韩咏华在回忆中有所提及,称“据家谱上说,是明成祖时代由江苏武进北迁,来负责驻防天津卫”。

随着历史的更迭,梅家也逐渐从军人家庭变成了书香家庭,开始以诗文传家。梅贻琦的曾祖父、祖父都中过举人。到了清朝末年,梅家没落了。梅贻琦的父亲在二十多岁时考中了秀才,后屡试不第,到一家天津盐行当了职员,从事盐务。根据刘崇鋐对梅贻琦口述所做的笔录,天津梅家人口不多,多以教书或盐务为业,很少有经商致富的,梅家因而有“穷念书”的雅号。

梅贻琦的母亲张氏,没上过学,是天津鼓楼北开设义生堂药店的商人后代。庚子事变后,梅贻琦的父亲携全家逃往保定,回到天津后便丢了工作。据韩咏华回忆,家道中落、郁郁不得志的公公,失意之下,一度吸食鸦片烟。梅家兄弟姐妹多,家境越发清苦,“每餐玉米面都得限量,孩子们经常半饥半饱”。当时天津有句俗语,“寒梅,瘦谢”,梅家、谢家曾是天津的大家,后来都变得贫寒了。这里的梅家,指的就是梅贻琦的家族。

梅贻琦正好出生在家族贫寒的年代。梅家有五男五女,梅贻琦是家中的长子。穷人的孩子早当家,他自幼老成,读书之外,会帮助父母做家务事,踩着小板凳帮助父亲记账,协助母亲照顾弟弟妹妹。而恰恰是幼年这段苦中作乐的日子,使得梅贻琦形成了内敛、负责任、审慎的性格。与梅贻琦有深交的叶公超在和梅长期接触的过程中,就得出过这样的结论:“生活的经验告诉我,凡是寡言而审慎的人,多半都是因为早年家境不好,中年受过颠沛的人。梅先生家里虽然早年清寒,但是据我所知,并没有受过很大的挫折,不过他是长子,早年负着家计和教养弟妹的重担,因此也就形成了他一生的令朋友最钦佩的性格,就是他沉默的责任感。”从梅贻琦后来的人生轨迹来看,这个分析是非常恰切的。

严氏家馆品学兼优的好学生

这是一个没落,却用文化竭力保持着尊严的家族。梅贻琦的父亲生活苦闷,思想上却是开明的。他深知教育的重要性,又从自身经历中感受到旧学已与时代脱节,便在孩子们的教育问题上倾注心力,将重心放在培育有出息的下一代上。梅贻琦很懂事,他体谅父亲的难处,并不抱怨父亲在生活面前有过的消极让这个家族经历了低谷,晚年的他非常感念父亲的恩情,说父亲“对子女之教育,必尽力成全,师兄弟五人,学有成就,先人之赐也”。梅贻琦对父母的体谅之情也感染了家中的晚辈,这从侄女梅祖成对祖父的评价中也能看出端倪。她说:“祖父崇尚教育,但他深感自己那套旧学已不合时宜,因而虽家境十分困难,仍尽其所能供养子女上学读书,接受新式教育。”

当时的天津,开风气之先,是国内废除科举、提倡新学呼声最力的城市。戊戌变法失败后,辞职返乡的教育家严修积极联合本地开明士绅,在天津实践他的新式教育救国理想。1898年11月,严范孙为解决家族子女入学问题,在自家位于天津西北城角文昌宫以西的严家老宅偏院酒坊院内,创办了初具学堂性质的严氏家馆。韩咏华说:“严范孙为清末翰林,曾在贵州为官,后回天津做寓公,因族中子弟众多,办了一个家塾,同时还有一位王义孙(即王奎章)老先生与严氏合办这个家塾,当时人称‘严、王二馆’。”1901年袁世凯受命署理直隶总督,试图以天津为基地大干一场,为其以后的升迁积累资本,其中就包括对学制方面的改革。1902年,袁世凯奏请设立直隶大学堂,随后,中小学堂在天津渐渐普及。

严范孙和王奎章出资,聘请毕业于北洋水师学堂的张伯苓担任严氏家塾的学监,管理家馆。1904年,张伯苓和严范孙、王奎章商定,在严、王两馆的基础上创办私立中学堂,该学堂就是后来大名鼎鼎的南开中学的前身。学堂招收自己家中和亲友的子弟入学,梅家和严家是故交,十五岁的梅贻琦便成为这个学堂的首批学员。他的同学有张伯苓的弟弟、戏剧家张彭春;《科学》月刊的创刊人、1920年出任清华学校(清华大学前身)校长的金邦正;1935年至1941年任天津中央银行经理的卞肇新(卞俶成);天津元兴茶庄经理卞铭新;20世纪20年代任中法大学校长的学者李麟玉等。

南开私立中学堂是一所新型学校,部分采用西方教育方式教学,开设的课程有英文、算学、理化、史地、体育等科目。对于在这所学校所接受的新式教育,梅贻琦的同学张彭春曾回忆说:“一班的年龄悬殊。许多人比我受过更长期的旧教育,他们在古典文学方面确有研究,但是他们不得不置身于这个新型体系中来学习其他的必修课程。”

在这所为中国发展培养出许多现代人才的学堂,梅贻琦一直是品学兼优的学生。他性格内向,不爱说话,只知一心埋头苦学。因为成绩优异,也受到了当时就读于同一所学校女同学的格外关注。当时,严氏女塾的女生和男同学同用一个操场,梅贻琦后来的妻子韩咏华就是这些女生中的一员。1908年7月10日,在南开私立中学堂新校舍礼堂举行的毕业仪式上,梅贻琦和其他三十余名毕业生一起,接受了直隶提学使卢木斋颁发的文凭以及学校赠送的“劝善要言”一册。作为优秀毕业生之一,梅贻琦还得到了严修亲书扇面一幅的奖励。这一年,19岁的梅贻琦以全班第一的成绩被保送保定高等学堂读书。

赴美留学

1909年,梅贻琦以第六名的成绩成为首批庚款留美生,和金邦正、李麟玉、张子高、王世杰、凌其峻、程义法等一起赴美留学,就读于美国伍斯特理工学院。

梅贻琦在伍斯特理工学院学习的专业是电机工程,当时的许多中国留学生赴美留学都选择文史哲专业,电机工程不太吃香,选择这个专业的学生多具有忧国忧民的情怀和想要用先进科技服务社会的前瞻眼光。在伍斯特理工学院学习期间,梅贻琦和首届庚款留美状元杨锡仁同班,两人在同一个小组,并同住一间宿舍很长时间。据杨锡仁回忆,梅贻琦在校期间学习成绩优良,热心参加该校“世界会组织”,性情温良。1914年夏,梅贻琦从伍斯特理工学院毕业,获得工学学士学位。

梅贻琦在美国读书的几年中,父亲一直失业,梅家的生活越发拮据,只好以卖衣物、书籍为生。梅贻琦节衣缩食,把本来就很少的生活费节省下来,寄给家中补贴日用。从伍斯特理工学院毕业后,因为家庭条件实在困难,梅贻琦没有继续深造,而是选择回国。对于这一段无奈的过往,韩咏华回忆:“1914年,月涵(梅贻琦字月涵)于伍斯特理工学院毕业,本应继续在美进研究院,但因家中生活困难,父母命他回国就业赡养家庭。”韩咏华的回忆和其他资料的记载稍有偏差,还有一种说法是,梅贻琦返抵天津的时间是1915年春。

从青年会干事到清华校长

在美国留学期间,梅贻琦的弟弟梅贻瑞为了分担家务,不得已退学参加工作。梅贻琦回国后,看到家中的困苦境况,心中不忍,毅然挑起了家庭重担。他让梅贻瑞重返校园,把出国前家长做主给自己订的亲退了。他奋力工作,赡养父母,资助弟弟妹妹们完成学业。在梅贻琦的帮助和影响下,二弟梅贻瑞考上了北京师范大学国文系,并以第一名的成绩毕业,留校任讲师;三弟梅贻琳先后进入南开、清华就读,后留学美国芝加哥鲁希大学医学院,以优异的成绩获医学硕士学位,然后进入美国霍布金大学医学院公共卫生研究院,获医学博士学位;五弟梅贻宝则先由梅贻琦亲自送到南开中学,1915年夏季在天津举行的清华入学考试中,他和后来的散文家梁实秋、中国现代会计创始人安绍芸、制糖专家吴卓一起,顺利通关,从清华大学毕业后,梅贻宝赴美留学,于1927年获美国芝加哥大学哲学博士学位,回国后在燕京大学任教,一度担任代理校长。

当年,虽然归国留学生很抢手,但找工作也很难一步到位。回国之初,梅贻琦先在天津基督教青年会担任干事。据原始资料记载,天津基督教青年会聘任梅贻琦担任干事的时间是1914年10月,同时受聘的还有另一位叫刘鉴堂的留学生。从这个时间到1915年赴清华任教,梅贻琦在青年会工作将近一年,工作职责主要是组织、开展活动。梅贻琦在青年会期间的生活是十分丰富多彩的。他的任期内,青年会出现了天津的第一张乒乓台桌(当时称“桌球”),美国人艾迪受邀来天津演讲,与北京基督教青年会联合举办第二届华北运动会,组织了有北洋法政、高等工业、新学书院、南开等学校参加的天津学校第二次辩论会,创办了天津基督教青年会的会刊《会务杂志》,组织了由严范孙、张子安、孙子文、陈芝琴等名流参加的北戴河夏令息游会。历时一年的锻炼,让梅贻琦积累了许多服务社会的经验。

在青年会工作时,他与时在严氏蒙养院教书,同时又在青年会当学生干事的老同学韩咏华熟悉起来。一起工作的经历为他们后来的结合培养了感情基础。

1915年秋,26岁的梅贻琦受清华学堂副校长周诒春之聘,赴北京担任清华学堂物理系教师,教授物理和数学。同时受聘的还有比梅贻琦小三岁的美国伊利诺伊大学化学硕士杨光弼。1926年,清华大学设立化学系,杨光弼成了首任化学系主任。37岁的梅贻琦则在这一年的春天,由清华教授会推举,成了清华大学的教务长。按照韩咏华的说法,当时清华大学博士毕业的人才比比皆是,之所以选择梅贻琦,一是“出于大家对他的人品的信任”,二是梅贻琦话少,“总是倾听大家的意见”,很有民主作风。

1931年冬,42岁的梅贻琦受教育部长、原中法大学校长李书华之托,继翁文灏之后担任清华大学校长,直到1948年12月。上任伊始,不爱说话的梅贻琦却出口即是名言,“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,反复强调“师资为大学第一要素”。当年,清华经常出现学生和教师驱赶校长和教授的事件,清华的校长换了十几任,梅贻琦是担任清华校长时间最长的一位。曾有人问过梅贻琦:“怎么你做了这么些年?”梅贻琦的回答是:“大家倒这个,倒那个,就没有人愿意倒梅(霉)。”他不说话则已,一说话倒很幽默。

与天津的感情

去清华后,梅贻琦和故乡天津的交集不断,岁月也不断见证着他对天津的感情。

梅贻琦是张伯苓的得意门生,梅家和张伯苓是世交,梅家兄弟姐妹都曾在张伯苓主持的严氏私塾或南开学校读过书。在长期的交往中,张伯苓和梅贻琦亦师亦友。梅贻琦送梅贻宝到南开上学时,当时学费每月三元。因为梅家经济条件不好,暂时无法交付,张伯苓并不催促。

梅贻琦初入清华教书时,只有26岁,许多学生都比他年长。可能是觉得教这些学生比较费劲,也可能是觉得教书满足不了他赚钱养大家庭的愿望,1916年放暑假时,梅贻琦回到天津去拜见张伯苓,表示对教书没什么兴趣,想请老师帮忙换个工作。张伯苓训斥道:“你才教了半年书就不愿意干了,怎么知道没兴趣?青年人要能忍耐,回去教书!”梅贻琦在老师那里碰了一鼻子灰,只好照着老师教导,老老实实地回到清华继续教书。晚年,梅贻琦将这件往事告诉了妻子韩咏华,韩咏华打趣道:“这可倒好,这一忍耐,几十年、一辈子下来了。”

梅贻琦也用实际行动回报着老师的恩情。梅贻琦是张伯苓的骄傲,张伯苓主持南开校务期间,多次请梅贻琦回到南开,或者演讲,或者为学校发展出谋划策。抗战期间,北大、清华、南开在西南大后方组建西南联大,梅贻琦是校务工作的实际主持者。张伯苓对梅贻琦很信任,非常放心地把管理南开学生的重任加在了他的肩上。1939年,在昆明举行的一次南开校友茶话会上,张伯苓发言称:“本人因身体关系到校时少。校务多由蒋梦麟、梅月涵两先生偏劳,梦麟先生系我的老朋友,月涵与南开关系密切,所以我非常放心。”为了让南开学子听话,给梅贻琦的管理工作解除后顾之忧,张伯苓一并表示:“各位同学今天在这里有继续求学的机会,但愿努力以赴,勿捣乱!我今天是这样向大家宣布了,如果你们有些人不听我的话,我怎么办呢?我打你!”从这些话中既能感受到张伯苓对南开学子的殷切希望,也能感受到他和梅贻琦浓浓的师生之情。

(原文刊载于《今晚报》2020-11-27日)