赵萝蕤

赵萝蕤

(1912.5.9 - 1998.1.1)

我父亲赵紫宸出身贫寒,但到我该上学时已是苏州东吴大学教授兼教务长,也就是一个现在所谓的“高级知识分子”。我在苏州圣约翰堂附近的幼稚园玩了三年,七岁进景海女子师范学校的一年级,并在同年开始学英语。父亲1914至1917年留学美国,因此我一进小学不但学了英语,还开始学弹钢琴,完全是美国的那一套。但是父亲又是个祖国文化修养极深的学者。他怕教会学校不注重祖国语言的培养,又亲自教授我“唐诗三百首”与“古文观止”,而且吟诵起来像是在唱歌。我还把这种唱法带到学校,让我的小同学们也唱起来。12岁那年苏雪林女士(绿漪)到我班上来教国语。她重视写作能力,我的作文常常受到她的双行密圈。

因为父亲亲自教导,我的语文得分总是名列前茅。老师让我跳一级,三年级未读就升到了四年级;六年级时我的语文成绩被评为全校第一,甚至超过了高中三年级的同学。

1926年父亲携带全家迁居北京。因父亲就职的燕京大学在西郊,他不愿我进城上学住宿舍,所以请了家庭教师帮我补课,14岁时我考上了高中三年级。父亲又觉得我年纪太小,让我读高二,1928年升入燕京大学一年级中文系。那时中文系的名教授很多,如郭绍虞、马鉴、周作人、顾随、谢冰心等。但是到我读完二年级时,教授英国文学的美国老师包贵思又找我去谈话,劝我改学英国文学。她的理由是,既然酷爱文学,就应该扩大眼界,不应只学中文。父亲同意我转系,于是我18岁起就改学英国文学。那时的学校是很自由的;学生除上课外,可以自由支配自己的时间。我酷爱读小说,便从父亲的藏书中选读了狄更斯、萨克雷、哈代的小说,家里没有的就到图书馆去借。后来桑美德教授开了一门小说课,我选修了,但是她要求读的小说,我差不多都已读过。在大学的四年中,我选了多门音乐课,并继续学弹钢琴。

练习钢琴的赵萝蕤

作为女性,我能够选择的生活道路够狭窄的。我大学毕业时才20岁。父亲说怎么办呢,还是上学吧。清华大学就在隔壁,去试试考一考。那里有个外国文学研究所。

当时研究所除英语外,还要考两门外语。法语及格了,德语却吃了一个零。但是我英语考了一百分,吴宓老师说:“行,德语等入学后再补吧。”于是我被录取了,还得了一年360元的奖学金。我对父亲说,“我不用花你的钱了。”那时小灶食堂一个月才花6元,还有24元零花钱。我在清华学习三年,听了吴宓老师的“中西诗的比较”,叶公超的“文艺理论”,温德老师的许多法国文学课:司汤达、波德莱尔、梵乐希等,还跟吴可读老师读了英意对照的但丁《神曲》,唯一的同班生是田德望学长。与他同窗是我在清华三年中的最大收获之一。我们现在都是80岁以上的寿星了,还和过去一样友好。

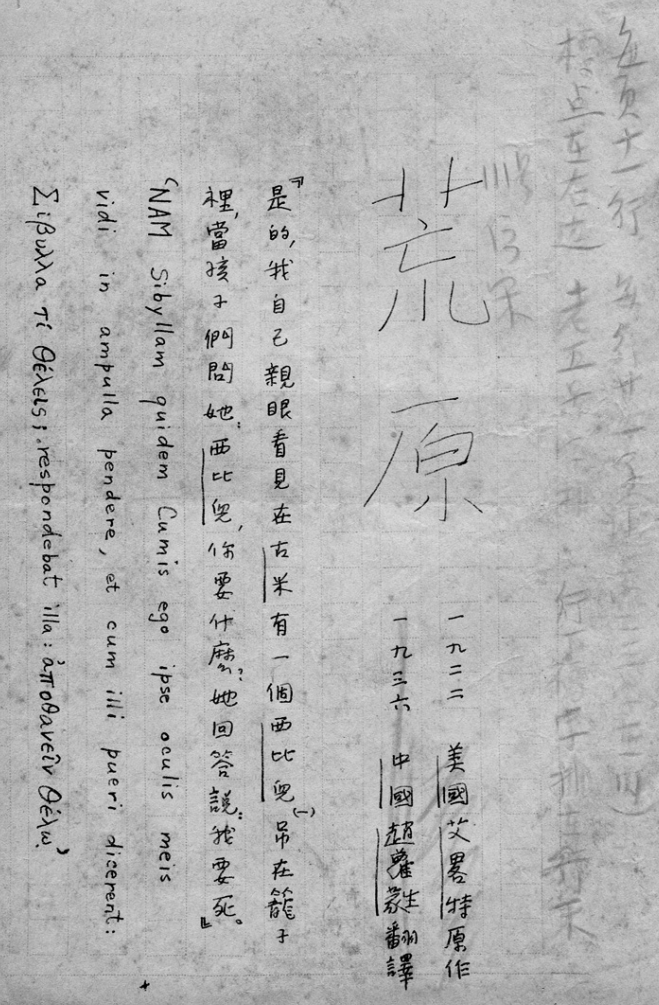

在清华的第三年开始了我的翻译生涯。我喜欢写诗,曾寄过三两首给上海的戴望舒先生,在他编辑的“新诗”上发表。没有料到他约我翻译艾略特的《荒原》,一首当时震动了整个西方世界的热得灼手的名作。那时温德老师已经在课堂上相当详细地讲解过这首诗,所以我就大胆地接受了这个任务。叶公超老师还为这个译本写了一篇真正不朽的序。1939年的“西洋文学”杂志上发表了邢光祖先生对于这首诗的详细介绍,并评论了我的译作。文章的最后两句是

“艾略特这首长诗是近代诗的‘荒原’中的灵芝,而赵女士的这册译本是我国翻译界的‘荒原’上的奇葩”。

赵萝蕤所翻译的《荒原》手稿及初版封面

1937年7月7日卢沟桥事变时,父亲让我们全家都到南方去。他自己因工作在身,只留下大弟景心作伴。我们先在苏州小住,最后回到祖居浙江省德清县新市镇的一所旧屋。我们全家包括母亲、二弟景德、三弟景伦、梦家与我。那时我已和陈梦家结婚。新市镇是水乡,物价低廉,生活极丰盛,天天吃的不是鱼就是虾。又因无书可读,空闲太多,因此或在桥头看赶鸭子过河,或看着一担担蚕丝茧子从门口挑过。这时梦家已与闻一多先生取得联系,请他留意是否可到长沙临时大学教书。这样,我们就通过京杭国道到了南京,然后乘船到了长沙。文学院在衡山,于是又举家到了衡山。这时我们已藉朋友之便把母亲送回了北京。其余的人最后都长途跋涉到了昆明。

从七七事变以后我一直是失业的。当时西南联大继续清华大学的老规矩,夫妇不同校;丈夫在联大就职,妻子就不能在同一学校任课。而且那时物价腾贵,金圆券不值钱,教书还不及当个保姆收入多,因此在联大的八年里我基本是操持家务。我是老脑筋;妻子理应为丈夫作出牺牲。但我终究是个读书人。我在烧菜锅时,腿上放着一本狄更斯。

陈梦家与赵萝蕤的订婚照

燕京大学

1944年美国哈佛大学的费正清先生给梦家联系了到芝加哥大学东方学院教授古文字学的工作。我们飞过了喜马拉雅高峰,经过印度,又乘船18天到了芝加哥大学。这时我有了在芝大英语系学习的机会。这是我一生中很重要的四年。那时芝大的英语系在美国是第一流的。世界知名的克莱恩教授正开设理论与实践一课。他从新的角度详细研读分析了亚里士多德的《诗学》,又要求学生自学《修辞学》。他领导了当时的“芝加哥学派”或称“新亚里士多德学派”。当时的系主任兼文学院院长维尔特教授是温德老师的好友。温德老师曾给他介绍过我。维尔特教授问我有多少时间学习,打算学三年还是四年。他说若是你跳过硕士学位这一关,可能三年就得到博士学位,不然就至少用四年,这时我想起了10岁时祖父和我的一段对话,祖父曾问我:“你将来想得一个什么学位?”我夸口说:“我只想当一个什么学位也没有的第一流学者。”我犹疑了。梦家此时却竭力说服我,“一定要取得博士学位。”于是我对维尔特教授说,那还是四年吧,我想多学一点。

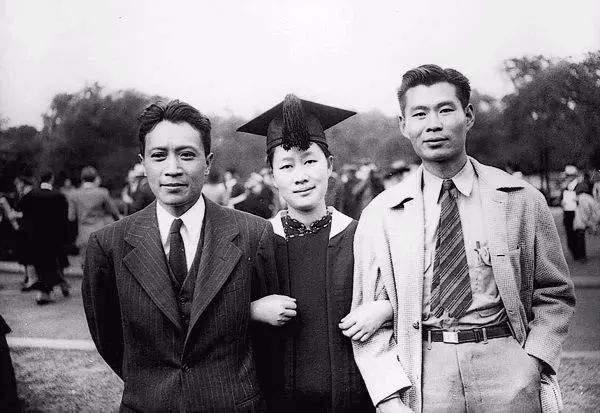

陈梦家、赵萝蕤与父母合影

特别幸运的是40年代的芝大英语系正是它的全盛时代,文艺理论与18世纪英国文学的专家是克莱恩教授;莎士比亚与玄学派诗人的专家是乔治·威廉森教授;19世纪小说、文本精读(explication de texte)的专家是法国著名学者卡萨缅(Louis Cazamian)的高徒布朗教授(E. K. Brown),狄更斯与英国文学专家是沙伯尔教授(Morton D. Zabel),古英语、中世纪英语与乔叟专家是赫尔伯特教授(Hulbert),美国文学专家是维尔特教授(Napier Wilt)。

在芝大的四年里,我得益于向所有这些名家学习。以克莱恩教授的文艺理论课为例,他不但学识渊博,讲解精湛,而且每一命题必反复举例,详细剖析。他要求学生每周交一篇学习心得。我把一周的时间与精力主要用在这篇小文上,笔落纸上时总觉得自己的理解太不深刻,和课堂上的收获差距太大。我终究未能成为克莱恩教授的优秀学生。但是今天,50年后,若我的学识还有起码的深度的话,还是得益于克莱恩教授的启迪与谆谆教诲。那时听过克莱恩教授授课的中国学生还有周珏良、巫宁坤、査良铮(穆旦)等,他们也都有同样的感受。其他教授的课也有不小的收获,尤其是那些教授治学方法的课程[那时芝大文学院设有以麦基因(Richard Mekeon)为主任的“概念与方法”委员会(Idea and Method)]。如目录学、编史学、文本精读等。目录学一课分三部分:系统目录学、版本学和原始资料学,由三位不同的教授讲授。原始资料学一课由克莱恩教授担任。

陈梦家、赵萝蕤和弟弟赵景德在芝加哥大学的合影

1947年

我在就读第四年时才决定专修美国文学。芝大是最早开设美国文学课的大学。我对美国小说家亨利·詹姆斯的作品深感兴趣。我读了他的几乎全部作品,感到非常亲切。而且在这几年中我已在纽约十四街、费城、波士顿各旧书店搜集到了数目可观的詹姆斯的各方面作品,不仅小说,还包括书评、多种旅行杂记、书信集、传记、自传、未完成小说等。据维尔特教授告诉我,我已算得上美国的第三名詹姆斯图书收藏家了。我还顺便收集了其他同时代作家的作品,如豪威尔斯(W. D. Howells)的著作等。这两位小说家当时还没有享受到今日的盛誉。

我和梦家商量,必须尽我们所能,享受美国社会所能提供的和个人文化教养有关的一切机会,不论是听音乐、看戏、参观各种博物馆等。我们听了许多音乐会,不论是交响乐、器乐、歌剧。其中最著名的如瓦格纳歌剧的著名女高音柯斯敦·弗莱格斯旦德,黑人歌唱家保罗·罗伯逊主演的莎翁名剧《奥赛罗》,弗里茨·克莱斯勒的小提琴演奏会,著名古巴女高音比杜·萨姚的《艺术家的生活》,著名男高音劳力兹·梅尔克欧的《帕西发尔》等,我还看了芝大资料馆播放的西方电影史:包括卓别麟和葛丽泰·嘉宝的名片。我们回国时的行李中装满了书籍和唱片,钱包里的余款只够旅费。

左图:《奥赛罗》戏剧海报

右图:《奥赛罗》威尔第改编版歌剧剧照

我在芝大四年,梦家已先我一年回到清华大学,我于1948年冬才结业。那时美国码头工人正闹罢工。罢工结束,我搭乘第一条运兵船离开西海岸驶向上海。登船的那一刹那便听到广播,北京西郊清华大学与燕京大学已经解放,傅作义部队已陷入重围。船上有三个人的目的地是北京。我们希望能如愿到达。

1948年12月31日梅格斯将军号进舶上海港,梦家的大哥梦杰来接,并把我安置在他家的四层楼,由小妹妹智灯陪伴,他的全家已去了香港。这时去北京的火车与海轮已停驶,我们三个人必须另找出路。我在昆明郊外龙泉镇居住时熟识了欧亚航空公司经理查阜西先生。他那时在上海。于是我就找到他想办法。果然,有一架给傅作义运粮食的飞机正要飞往北京。我们三人便搭乘这架完全没有座位的简陋飞行器飞到了北京,在天坛的柏树丛中降落,过天津时解放军的高射炮向我们射击,但是我们平安抵达了目的地。飞机没有扶梯可以使乘坐者下到地上,遂找来一个带着铁钩的竹梯,钩在机门口,但离地还有一米多,那就往铺设在地上的两床棉被上跳吧。进入市区,我先到北大的汤用彤先生家里。我先到厨房察看,有两三棵大白菜,几个鸡蛋。我发明了每家住一夜的办法。在昆明的八年中,我们结下了无数心照不宣的朋友,可以轮流住上一个月的。我又到骑河楼清华办事处托人带信给梦家:告诉他我已平安抵京,哪天开城门,哪天就来接我回家。三周后城门开了,北京已和平解放。于是我回到了清华园,也回到了燕京大学我即将任职的母校。

左侧两幅:旧时的燕京大学

右侧两幅:北京大学沙滩红楼旧址

北京大学那时在城里沙滩。我住在清华进城不方便,我不能接受北大的邀请,燕京很需要我。西语系基本都是美籍教师在支撑。他们不久都回国去。1951年,西语系只剩下吴兴华和我。我又邀请了正在芝大读博士学位的巫宁坤,还聘请了新近抵京的俞大絪先生。我们的阵容似乎很齐整。我还立即得到了去湖南常德参加半年土改的机会。1952年,院系调整后,西语系的师生又和清华、北大、辅仁、师大组成了崭新的西语系,由北大的冯至先生任系主任,吴兴华任副系主任,阵容显得更加强大。我最后还是参加了新型的北京大学的教师队伍,一直至今。

(原载于《她们拥抱太阳——北大女学者的足迹》,北京大学出版社,1995年;本文转自“山水澄明”微信号)