刘石

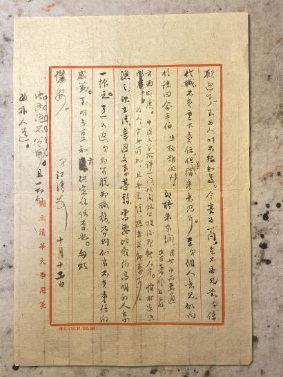

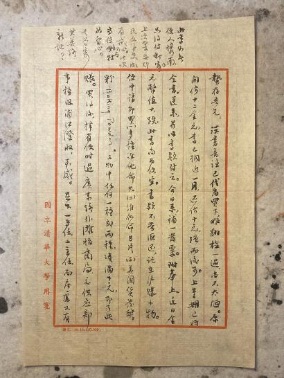

图为作者收藏的浦江清致施蛰存信

一

结识浦江清先生,最早缘于读他去世次年出版的《浦江清文录》 (人民文学出版社1958年,1989年增补)。从他挚友吕叔湘先生的序中得知,他在大学任教三十年,曾有志于撰写中国文学史,可惜赍志以殁。后来又知道,浦先生留在世上的著述,还有《杜甫诗选》(与冯至、吴五天合作,人民文学出版社1956年,即将再版)、 《清华园日记·西行日记》 (三联书店1987年,1999年增补)、 《浦江清文史杂文集》(清华大学出版社1993年)。再往后,他的女公子浦汉明夫妇发愿整理他的文学史讲义,数年前出版了《中国文学史稿》 (四册,北京出版社2018年)。当年吕叔湘先生感叹的浦先生的遗憾,在其哲嗣的努力下基本得以弥补了。

《文录》收文仅十一篇,却涉及雅俗文学如神话、诗歌、词曲、小说及《庄子》、屈原研究等,包含了史实考证、文体辨析、作家评论、作品分析、文学史研究多个方面,可谓少而博,博而精。其中《八仙考》,不仅如吕叔湘先生序中所评“是很见功力的一篇文章”,也体现了民国学术重视民俗学和民间文学的风尚。 《屈原生年月日的推算问题》,是浦先生用力最勤的晚年之作,体现了文史学科与天文历法、年代学等多学科互通相攻的博学与勤勉,加之图表式、统计法、现代天文学的高等数学演算,不仅结构宏阔,论证密栗,还俨然带有了新兴的数字人文的色彩,从而迈越了乾嘉诸老的考据之学。

当年细读并留下极深印象的,是《花蕊夫人宫词考证》。五代时期的花蕊夫人,宋以来人或谓费姓,或谓徐姓,但谓为后蜀孟昶之妃则一。独浦先生细读近百首《宫词》文本,广稽相关史料,推断其为前蜀王建之妃。文章抽丝剥笋,层层叠进,解决的不是一个问题,而是大问题中套着的中问题、小问题,足证作者文本细读的方法、文史互证的功力,另外还有强大的逻辑推论能力。比如花蕊夫人有姐一人,为王建之大小二妃,后主王衍究为谁生,自来说法不一。浦先生不仅从史料中判断,如《益州名画录》载王衍命画师“写先主太妃太后真于青城山金华宫”,次序是太妃居上,故判断太妃是姐,则太后即衍母是妹;更从文本中推理,谓《宫词》九十余首有称太妃而从无一语称及太后,岂非为太后所作之一证。每读至此,能不令人抚髀称快乎!

文章属考证之作,却每见感情贯注之性情笔墨。如这一段: “原《宫词》之制作,所以夸饰承平,附庸风雅,唯以唐末天下之乱,王氏僭窃苟安,妄自尊大,不久而王衍母子以盘游失国,祸不旋踵,此风月之词,备记其荒淫之实,徒为后人怜笑之资,将以戾国之史料读之也,岂不哀哉!”能不让我们感受到欧阳文忠公《五代史伶官传序》的风神!

《文录》之外,浦先生的许多著述、学术观点乃至个人生平也都进入了研究者的视野。刊物上每见关于其词学研究、文学史撰述、 《红楼梦》研究以及仕履交游等的探讨。本世纪初,袁行霈先生主编四卷本《中国文学作品选注》 (中华书局2007年),与他上世纪末主编的面向21世纪大学教材《中国文学史》配套,笔者受命主编“宋辽金卷”,在注释李清照名篇《金石录后序》文末那句难解得要命的题署年月的句子时,便引用了浦先生的分析。文末例附两条评语,其中一条用的也是浦先生的。

学术之外,浦先生擅词章,1944年在昆明,闻一多先生因家口多,生活困难,以治印补贴家用。联大同仁十数人为其订金石润例,咸推浦先生撰文,卒以骈文写成,为闻先生所称赏。他又擅诗词、散曲,能作弹词,每有所感,即形诸歌咏,部分收录于1989年版《浦江清文录》。他写得一手漂亮的学者气息浓郁的行书,又喜吹笛子、唱昆曲,经常在课堂上即兴吟唱。假设天尽其年,其成就又将何如,是不难想象的。

民国学人和学术皆处于中国由传统向现代的转型期,呈现出中西会通的独特风貌。浦先生出身西洋文学,精通英语,掌握梵文、满文、拉丁文及日语、法语等,曾任陈寅恪先生助教,受其影响,多读西方的“东方学”文献,转入中国文学系后致力于中国古典文学,连渊博的吕叔湘先生也说他“在同辈中以渊博称” (初版《清华园日记·西行日记》书首小传),这使得他在那同时闪烁着五色光芒的学术星空中,成为耀眼的一颗。

在十年前的清华百年校庆(2011年)前夕,中文系没有采用惯常的做法,借机为自己编一套论文集,而是从查阅档案开始,经确定名录、蒐集文章,到最后斟酌选定篇目,给我们的前辈编了一套论文集,名之曰《却顾所来径——1925至1952年清华大学中文系教师学术文选》。我们认为,那是对百年校庆和清华中文最好的致敬。

二

有意思的是,近于肆间接连得见浦先生信札两通。一通末署“四月八日”,乃致其总角之交施蛰存先生者。信札结束处提及“有几篇文章想写,搜集材料,不胜奔波”,其上端另添数行,赫然写着: “近在写《花蕊夫人宫词考证》一文,略有头绪矣。”欢喜之心顿生,惜以索价过昂,未能入手。 《考证》文章后来发表时文末自注“1941年7月初稿写于上海”,故知此信札作于1941年。

浦汉明先生在《中国古典诗歌讲稿》 (北京出版社2016年)后记中提到: “父亲终身执教,为培养学生呕心沥血,鞠躬尽瘁。他热爱青年,因为青年是民族的未来。在抗战的艰难岁月中,他的关注更由课堂扩展到社会,倡议创办了《国文月刊》,并为之撰写了《词的讲解》等一系列普及性的文章,既弥课堂教学之不足,又使许多因战乱不能入学的青年在自修中得到指导。”这封信札重点之一谈的正是刊物的事。刊物1940年在昆明创刊,浦先生首任主编,继任者余冠英,朱自清、闻一多、夏丏尊、叶圣陶、王力、沈从文等均曾出任编委或编辑。孰料创刊次年稿源即告紧张,其时浦先生返沪休年假,施先生在福建永安福建中等师资养成所任教,浦先生信中说, “慨允为《国文月刊》作长文,大佳”, “兄如有朋友对此事业感兴味者,亦请帮忙拉稿,标准不妨放低”,甚至问施先生当时所教的学生, “高足有文章可付月刊否”?可知作为主编,他是如何的尽责。

另一通终得入藏寒斋的信札更令人感觉珍贵。所以说更者,不仅同样写给我素所景仰的施蛰存先生,同样内容相当丰富,还关涉浦先生短暂一生中学术、教育之外的另一件功业,主政清华大学中国文学系。这对于正谋食于清华中文系的后辈而言,不能不平添一份大大的亲近感了。为节省篇幅,只将相关内容迻录于下:

此间代主任事,乃佩公休假时所定,遂多杂务,好在同人之间,感情皆洽,尚不太难。最难者在应付毕业生找出路问题。上年度数人,佩公已为设法,尚有一二人至今失业,托写介绍证明文件等出外接洽,令人头痛。王了一处,虽校方在洽其返校,看来尚无把握。北方局势,及眷属安家最使人观望考虑也。现在音韵功课,由南开张清常来兼,文法方面由燕大高名凯来兼。此间中文系尚分语言文字组及文学组,唯语文组无学生。因此音韵、文法、语言一类,亦不需多设课程,尚可敷衍耳。了一返校,则语文方面无空额,否则有一空额,须在此年中决定人选。以前佩弦亦曾想到叔湘,叔湘不肯北来也。将来不知聘定谁氏,颇费斟酌。佩公殁后,文学组亦有一空额。系中同人各有所建议,其中论到与佩公任课相近之中国文学批评一门,提出朱东润、郭绍虞等。亦有清华校友毕业同学想回校服务者,感情接近,皆在考虑中。亦有提出老辈者,因清华以前有杨遇夫、刘叔雅诸先生,今老辈中仅有陈寅恪先生一人矣,似乎中文系中国学老辈太少,亦为缺然。许骏斋提及孙蜀丞,彼有家在北平,南游恐为暂局。名额仅一,而所提甚多,顾此失彼。本年内盼早能定局。清华对聘教授,极为谨慎郑重,希望终身任职,不轻解离者。先须征求系中各位教授同意,然后由系主任建议,征院长同意,然后经过聘任委员会之审核手续。蜀公在北方,弟惜无一面之缘,缺乏考虑材料。足下近为同事,请供给若干考虑之材料,至为感盼。如为人态度,治学方法,及能否热心指导学生,皆须详悉。弟所知者,藏书颇富,治校勘之学,又讲词及《楚辞》擅长,颇为学生欢迎耳。至为人,则不狠知道。今密为一问,乞不吝见告。弟系代职,不负重大责任,但得稍参意见耳。至弟个人意见,倾向于请回俞平伯(小字:恐极难做到),或聘朱东润(小字:因其中西兼通,在著作上看,方面颇广。中国文学批评一门,此间佩公殁后即缺人才。唯对朱氏为人,亦无所知,且无交往,恐未必能来耳)。

总之,现在清华国文系甚弱,需要比我们高明的人来一振之。了一如返,弟即可脱卸职务,否则似有不负责任的感觉。

信末亦仅署月日(十月十二日),但其年份同样不难确定。信中提及佩公(朱自清先生)因休假委其代系主任,又提及佩公之殁,今阅保留和出版并不完整的《浦江清日记》,恰有与此相应的一段。1948年11月:

佩弦已于今年暑假前,因服务满七年,提出休假,仍居园内,从事研究编辑工作。托我代理清华中文系主任事务一年。不幸病殁,清华大学中国文学系现由我代理主任。教授有陈寅恪(兼任历史系教授)、许骏斋(维遹)、陈梦家、余绍生(冠英)、李广田,连我共五位半,名额不足,人才寥落,大非昔比矣。讲师有王昭琛(瑶)一位。兼任讲师有张清常(南开)、高名凯(燕大)、吴晓铃(中法汉学研究所)三位。本来已与冯芝生院长商量如何发展中文系,添聘教授,因北地风云骤紧而搁置。所拟有孙蜀丞(人和)、朱东润、吕叔湘、钱默存(锺书)、董同龢等,钱、吕虽高明,可来之成分甚少也。

惜此后日记仅至次年2月初止。按佩公以胃溃疡开刀,1948年8月12日殁于北大医院。又查《清华大学文史哲谱系》 (清华大学出版社2012年)中文系部分,第3章第3节“系主任的变更”中明确记载: “1949年5月18日,校务委员会通过浦江清辞去中国文学系代主任职务,李广田继任中国文学系主任。”此书乃为清华大学百年校庆而编,其时笔者专请校图书馆齐家莹老师承担《谱系》中文系部分的编纂工作,齐老师认真查阅了包括档案在内的大量资料而后成稿,故此日期必当确然可信。浦先生1949年5月既已辞去系主任,此信的作年就必在1948年无疑了。

从信中“了一如返,弟即可脱卸”诸语可知,浦先生是并无宦情的,任职不足一年即辞所任的事实也证明了这一点。但即此一信并相关日记又不难看出,佩公病故,他除了积极推进《朱自清全集》的编辑工作,也切实地负担起了系主任的责任。

对于清华大学中文系、清华大学甚至现代学术史来说,上引一段文字堪称珍贵原料。从中可以一窥七十多年前中文系的学科设置、师资规模、毕业生就业状况,一窥当年清华聘任教授的标准与流程,尤其有意思的是,为了一名职位空额,牵出文史语言学界那么多位大学者的动向。

信中反复提到王了一。按王了一即王力,力字反切为了一,故取以为字。他1931年从巴黎大学毕业,次年受聘清华大学中文系专任讲师,1935年升为教授,抗战爆发,随校南迁长沙、昆明,1946年后转任中山大学、岭南大学教授兼文学院院长,1954年任北京大学中文系教授,直至去世。就是说,信中“校方在洽其返校,看来尚无把握”的判断是准确的。至于王了一未赴任留下的空额,则似乎未能如浦先生所愿当年决定人选,查上引齐著第三章第一节“教师聘任情况”所据《国立清华大学教职录》,最终还是“不肯北来”的吕叔湘先生终于从南京金陵大学北来填补,但时间已迟至1950年2月。

佩公殁后留下的文学组空额, “所提甚多,顾此失彼”,抉择就更费劲了。这里要特别介绍浦先生重点关注的孙蜀丞。孙蜀丞,名人和,江苏盐城建湖县楼夏镇人,北京大学法律系肄业后,在中国大学、北京大学、辅仁大学、北平师范大学、上海暨南大学等多校任职,1959年经齐燕铭推荐到中华书局工作,卒于1966年。先治词学,后转攻经史,于子部书籍用力尤勤。其名流传今若不广,在当时却是非常知名的词学家、校勘考据学家、藏书家,著述既丰,从其问学而成名者亦甚多,除推荐他的许维遹外,另有刘叶秋、史树青、叶嘉莹先生等。浦先生虽未与直接相交,于其“藏书颇富,治校勘之学,又讲词及《楚辞》擅长,颇为学生欢迎”却是已有耳闻的。

关于其藏书之富,伦明《辛亥以来藏书纪事诗》 (上海古籍出版社1999年)第131首专诗咏之: “不辞夕纂与晨抄,七略遗文尽校雠。读罢一瓻常借得,笑君全是为人谋。”并纪其事:“盐城孙蜀丞人和,喜校雠,经子要书,皆有精校之本。所收书,亦以涉于考据者为准。每得一未见书,必夸示人,踵门借者不少吝。”日本汉学家仓石武四郎1920年代末留学北京两年多,后期即借住孙蜀丞家,穿梭于中大、师大两校,同时听其授课,又同校书籍、逛书肆、谈天说地(见《仓石武四郎中国留学记》,中华书局2002年)。至于讲课之“颇为学生欢迎”,半个多世纪后,叶嘉莹先生有《我的老师孙蜀丞先生》(《读书》2017年第5期)可发其覆:“孙先生是一上讲台就端坐在讲桌后面的一把椅子上,面前摊开他编写的讲义,直面着台下的学生,双目炯炯有神,当他讲起词人的作品时,他的面部也随着词的内容有丰富的表情。”可惜的是,最终孙蜀丞,包括浦先生颇为欣赏的朱东润,均未能进入清华。更可惜的是,就是这么一位学者,不过几十年的光景,于其生年都竟然歧生了1894、1895、1896几种说法,遑论其更详赡的行实了。感慨之余,不免多介绍几句。

为什么当时事不能成呢?浦先生12月12日的日记提供了答案:

晨九时,访问寅恪先生。上回我为了系中同人提出添聘孙蜀丞事,特地去看他,征询他的意见。陈先生说,此刻时局很危,不宜在此时提出。……关于提出添聘孙蜀丞事,是骏斋和绍生所极力想推进的。冯芝生同意即提,只要系中提出。我和梦家都赞成慎重,不宜在此刻提,使学校觉得突兀,而多添麻烦,对于中文系有讥评。现在陈先生的意见是我们应该尊重的,我们把此事告知骏斋和芝老,决定明春提出,系中也可有通盘计划,如何添聘两位或三位,以补教授空额。今天去访陈先生,告以如此决定。

这就很清楚,较之浦先生写信的十月间,时局发展得很快。三天后的12月15日,毛泽东起草、急电平津战役前线部队“保护清华、燕京等学校及名胜古迹等”,人民解放军进驻海淀,清华园解放(《清华大学志·总述》,清华大学出版社2018年),先于北平城的解放四十来天。时局大变前夜,人心自然难安。陈寅恪一家即在浦先生来访次日(13日)离校进城,两天后,亦即清华园解放那天与胡适一家匆飞南京(《陈寅恪先生年谱长编》,中华书局2010年),从此永别清华园。进人这样的细故,就自然“不宜在此时提出”了。

最后应聘者是谁?所幸前引11月日记记明了“五位半”教授的名字,再对照前述齐著《谱系》所引清华大学1950年4月公布之《国立清华大学教职录》,决知此公是吴组缃先生,他于1949年9月到校,受任清华大学中国文学系教授。

让人颇感有趣的,是今日的清华与当年颇有相似之处:中文系同样感觉规模过小,需要招引更多德才兼备的高水平人才;同样职位有限,加之学校对人才引进要求甚高,所以瞻前顾后,犹豫不决;进人程序同样经由系、院、校三级,系里先须经各位教授同意,系里有意的人选院里充分尊重,但校方居高瞻远,掌握最终的决定权。

三

浦先生与朱自清先生在上世纪三四十年代的清华园以“双清”并称。我曾见过一张图片,是浦先生的一段识语,足征两位先生的情谊:

卅七年八月十二日十时四十分,佩弦先生病殁于北平背阴胡同北京大学医院。翌日午时在阜成门外广济寺塔院举行火葬祭礼。送葬返,在东安市场收购佩公遗著,得此书。浦江清识。

我不知道,除此条识语外,还有无记载朱先生离世时间准确到分的。可惜书是什么书,书今在何方,已经不得而知了。

浦先生与施蛰存先生是同乡兼同学,施先生在《浦江清文史杂文集》序言中写到: “从小学到中学这十年间,我们每天同坐在一个教室里听老师讲课。每星期日,除非雨雪,不是我到他家,就是他来我家,一起抵掌高谈,上下古今。中学毕业后,他就读于南京东南大学,我在杭州之江大学。从此我们就少了见面的机会,但是我们每星期都有书信往来。”其实他们的书信往来一直持续到浦先生的晚年。施老2003年11月去世,所藏碑帖及书信等流出,市上所见浦先生给施老的信中有用毛题清华大学、北京大学抬头信笺所书者,可知。

浦先生同他那一辈许多学人一样,擅写信,爱写长信,公私杂事,日常起居,所遇所思,具于信中娓娓道来。读其遗札,如亲承謦欬。缅想风标,不胜慨然!

浦先生教过的许多学生,如许渊冲、傅璇琮、白化文、刘坚等先生,日后皆成长为大学者。他们怀念老师,都写过声情并茂的文章。岁月侵人,诸位先生亦先后作古,每想辄作数日恶。唯当年的课代表、年逾九旬的程毅中先生体健神朗,一如往昔,得睹余所呈先师手札,亲为作跋,肯定浦先生《花蕊夫人宫词考证》 “时当抗日国难时期,西南联大弦歌不辍,能潜心学术,于教学之余,持续两年之久,依据分藏几处有限的图书资料,作如此深入的研究,实令人震惊而敬佩了”。同时又说: “近日我在阅读李剑国先生编选的《唐五代传奇集》中重读《豪异秘纂》本《蜀石》一文时,对作者王仁裕的事迹略加考查,更体会到徐氏姊妹两人的确甚有文才,俱擅诗词,更觉得浦师的考证是精确无疑了。”程先生一代学人,作跋语如作论文,但对先师的深情难掩。作为女儿的浦汉明先生,她的跋则是如此的动情而感人:

信写于1948年10月,谈及购书与清华招聘教授事宜。此前,朱自清先生依例休假,委托先父代理清华中文系主任一年。不料八月朱先生胃溃疡术后不治辞世。父亲在悲痛中又承担了主持编辑《朱自清全集》的工作。系务繁杂,他不顾自身胃病日益加重,为亡友,为清华,擘画经营,殚精竭虑,所言“需要比我们高明的人来一振之”,更见其无私求贤之心。

父亲与施伯伯从小同学,年少相知,往返书信甚多,这是友情与时代风云的见证,弥足珍贵。无奈今已流散,亟盼有心人合力搜集整理,嘉惠学人,则文脉得以传承,亦可告慰先辈矣。

浦江清先生生于1904年,字君练,江苏松江(今上海松江区)人,1922年入南京东南大学西洋文学系,主修西洋文学,辅修国文和哲学,与徐震堮、陆维钊、吕叔湘、赵万里、王季思等结为好友。1926年毕业,吴宓先生推荐其至清华学校研究院国学门作陈寅恪先生助教。1929年国学门撤销,转至中国文学系,1938年升任教授。1952年全国院系调整,转任北京大学中文系教授。1957年暑假,北大安排他赴北戴河疗养,8月31日,胃部宿疾突发,送医院急救,因氧气不能及时运到,在手术台上即告不治,年仅五十四岁。

(原文刊载于《文汇报》2021-11-29)