赵锦铎

(1996级硕研 人文)

姚名达烈士(1905—1942),字达人,号显微,江西兴国人。1925年入清华学校研究院(俗称清华国学研究院),师从梁启超、王国维诸先生,研修史学。毕业后任商务印书馆编辑,参与编印《万有文库》,著有《目录学》等多部著作。“七七”事变后返回江西,任国立中正大学教授。1942年6、7月间,日军侵扰赣中腹地,姚名达发起组织“战地服务团”,任团长,在与敌搏斗中壮烈牺牲。1987年江西省人民政府批准姚名达为革命烈士,2014年9月民政部公布首批著名抗日英烈和英雄群体名录,姚名达烈士名列其中。[1]反映姚名达在研究院学习生活的文字,散见于其当年同门、家人和同事的各种回忆和纪念文章中。[2]1927年6月23日,姚名达本人写给时任《燕京学报》主编的著名学者容庚(1894—1983,字希白,号颂斋)的一封信,为我们观察他在清华研究院的学习生活,展开了一个鲜活生动的横断面。故有加以介绍的必要。

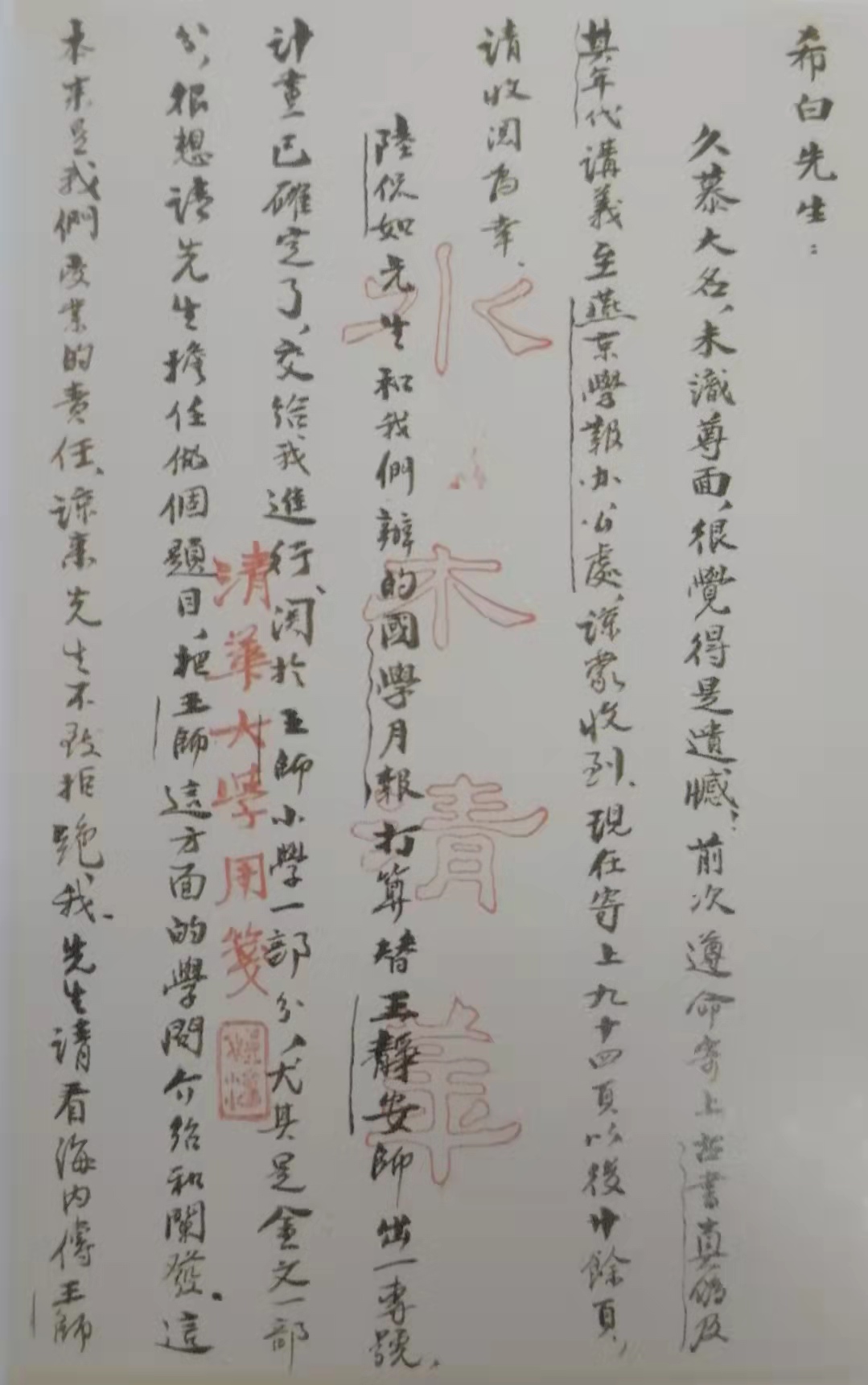

希白先生:

久慕大名,未识尊面,很觉得是遗憾。前次遵命寄上《古书真伪及其年代》讲义至《燕京学报》办公处,谅蒙收到。现在寄上九十四页以后二十余页,请收阅为幸。

陆侃如先生和我们办的《国学月报》打算替王静安师出一专号,计划已确定了,交给我进行,关于王师小学一部分,尤其是金文一部分,很想请先生担任做个题目,把王师这方面的学问介绍和阐发,这本来是我们受业的责任,谅来先生不致拒绝我,先生请看海内传王师学问的有几个人?

我另外还想请马叔平先生做篇文章,介绍王师的古物学金石学,不知他在不在北京,许不许做文章,这件还得托先生打听或要求,我这里候得你先生的回音再打主意。

暑假恁么热,又不知先生住所,屡次动了拜访的念头,却不曾实行一次,这是多们(应为“么”)抱憾的事情。

草字不恭,即此祝好

姚名达 六月廿三日[3]

这封信写在雕版印刷“清华大学用笺”的精美笺纸上。语言纯用白话,字面意思很好理解。

这封信说了两件事情,一是知会《古书真伪及其年代》笔记的排印进度。1927年2月到6月,清华学校研究院导师梁启超(1873—1929)在燕京大学兼课,演讲《古书真伪及其年代》,时为研究院第二年学生的吴其昌、周传儒和姚名达负责演讲词的记录。对这段笔录经历,吴其昌(1904—1944)后来有一段“画面感”很强的回忆:

当时先师又兼讲于燕京大学,且恒为“夜课”,先师乘汽车往,我等三人则相携步行小径,暮烟迷蔼,缺月昏黄,北地平漠细沙,荒村独树,瘦溪寒泉,矮桥高岸,在短短清华燕京间“包衣正黄”四五里许之道上,历历如绘。我三人高下踯躅,往来此短途间,何啻数十百回。有时且风雪割面,踏溪上冰,凌凌有声。有时人间屋角,小犬汪汪而吠,三人且行且笑且谈,至乃笔落道上,明日破晓往觅。[4]

梁先生的演讲先总论后分论,总论部分的笔记由三人合力完成,分论部分的笔记由姚名达独力完成。[5]姚名达信中所称的“九十四页以后二十余页”,应该是分论笔记尚待排版的部分。由这封信可知, 1927年3月容庚受聘担任《燕京学报》主编后,曾关照《燕京学报》办公处负责梁启超演讲笔记的排版印刷,也可以说明梁启超讲义的排印本是按照随录随排随印的方式形成的,它也是后来中华书局所出正式版本的雏形。[6]

这封信讲的第二件事是为《国学月报》将要出版的“王静安先生专号”约稿。约请容庚写一篇介绍王国维(1877—1927,字静安,晚号观堂,清华研究院导师)“小学”特别是“金文”学成就的文章,请容庚代约马衡(1881—1955,字叔平,金石学家、考古学家)写一篇介绍王国维“古物学金石学”成就的文章。

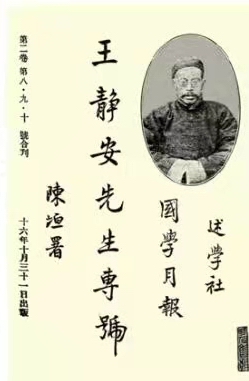

1927年夏天中国学界的大事件,是6月2日王国维在颐和园投昆明湖自沉,学界对这一事件的讨论持续了很长时间。鉴于王国维“在学术上有莫大的贡献”,[7]由姚名达等清华学校研究院学生加入的述学社,动议在其社刊《国学月报》出版“王静安先生专号”(以下简称“专号”),旨在“纪述王国维的生平,统计王国维的著作,介绍王国维的学术,评定王国维的价值,解释王国维自杀的原因。”[8]

述学社是1926年6月由北京大学国文系学生陆侃如、游国恩、林之棠、张为骐、黄优仕和校外徐嘉瑞等发起的国学研究团体,其前身为爱智学会国学部。1924年6月国学部的《国学月报》创刊,并出版了由《楚辞号》《诗经号》和《陶渊明号》三个专号十二期构成的第一卷。述学社成立后,《国学月报》直接转为述学社社刊,并保持了原有卷数及风格的连续性。国学部和述学社依学缘和地缘发展成员,随着1926年夏天陆侃如考入清华学校研究院,述学社社员扩展到清华,如黄绶、姚名达、陈守寔、谢国桢、卫聚贤、杨鸿烈等研究院学生成为述学社社员。[9]从1927年出版的第二卷开始,清华学校研究院学生在《国学月报》发文数量骤增。[10]此为姚名达信上所谓“陆侃如先生和我们办的《国学月报》”的背景。

姚名达向容庚约稿,不是无的放矢,而是事先做了 “攻略”的。容庚的学术生涯颇有出道即巅峰的意味,在其成名作《金文编》出版之前,他就是王国维看好的古文字学新锐,《金文编》在定稿过程中,又经罗振玉、王国维、沈兼士、马衡等学界头面人物“订其谬误”,[11]随后容庚迅速成为王国维学术圈的的重要成员。由于有共同的兴趣爱好,二人的日常交往频繁。就在王国维自沉的前一天晚上,王国维还到容庚寓所“久谈”。[12]其后清华研究院组织的各种悼念活动,容庚也都应邀参加。在姚名达看来,容庚是“海内传王师学问”为数不多的人之一,在“专号”上发一篇介绍和阐发王国维学术成就的文章,容庚义不容辞,责无旁贷。

姚名达托容庚向马叔平约稿,也有充分理由。一是马衡与王国维的关系非同一般。按照“专号”的另一位约稿人储皖峰[13]的说法,“他(指马衡)同王先生有三十年的交情,而且研究学问的途径和兴趣,也有大部分相同。年来王先生掌教清华研究院,彼此商榷学术,往还更加亲密,他对于王先生的性格及学术思想,都彻底了解。”[14]二是容庚与马衡的关系同样非同一般。1922年7月,容庚“经罗振玉介绍认识马衡先生并介绍入北京大学研究所国学门为研究生”。[15]容庚的《颂斋自订年谱》专记生平大事,这说明经马衡介绍入北大国学门这件事在容庚心中的分量很重。从某种意义上讲,这是容庚进入当时主流学术界大门的一块重要垫脚石或敲门砖,也在很大程度上决定了其学术生涯的走向和格局,容庚当然感激马衡的赏识和提携。此后,二人交往热络,书信往还不断,仅1925年到1927年,马衡的名字在容庚日记中就出现了34次。[16]姚名达大概耳闻马衡有利用暑假返回上海的行程,[17]故在信中讲了“不知他在不在北京,许不许做文章”的话,希望容庚去“打听或要求”,待得到容庚的回音后,“再打主意。”

姚名达的设计很周全,结果大概令他失望。从现有材料看,姚名达的这封信发出后似未得到容庚的回音,“专号”上未见容庚的稿子。为纪念与王国维不同寻常的关系,容庚在他认为最合适恰当的时机,利用他认为最合适恰当的载体,向王国维表达了敬意。1927年11月11日,容庚作《王国维先生考古学上之贡献》,[18]这篇文章发表在1927年底出版的《燕京学报》第2期。

容庚没有为“专号”写稿,似更不可能代姚名达向马衡约稿。所幸“专号”约稿另有渠道,通过储皖峰的接洽,马衡在返回上海前,化名“殷南”为“专号”撰写了《我所知道的王静安先生》,[19]姚名达约稿的目标以这种曲折的方式部分达成。由约稿未竟全功这件事,姚名达后来也有所反思,他认为与王国维熟悉的人固然很多,肯为王国维说话的人却不多,其原因在于“人们的通性,是喜谈古人,怕谈今人的。因为谈今人若有点不对,马上就惹起关系者的反感,种种不利的事就随着发生。”[20]这只是姚名达的一家之言,容庚没有应约,大概与他此时陷入留在燕京还是南下广州中山大学的纠结中很有关系。从其日记看,这段时间他的心思常在去留之间徘徊,也就很难集中精力为“专号”写稿。[21]

以上“插曲”,并没有影响姚名达以表彰“王师学问”为己任的热情。从“专号”的《引言》中可以概见姚名达及其同人的努力:

……这次承社外几位先生做文章,实在可感。至于本社同人,也只好勉尽脑力,以免闹笑话。这里面也有几篇文章是不容不做的:就如梁任公先生陈寅恪先生解释静安先生的死因,殷南先生表章静安先生的人格,实在使我们恍然,知道流俗的误解不足以得静安先生的真相和真情。关于介绍学术,有耘僧先生一文,静安先生的大体已述说明白了。关于统计著作,有本社储皖峰君一文,静安先生的刊物已经考释清楚了。读者或未读原书,可因此得知大概,或欲览全书,可从此寻求所在,这也许有点裨益。此外,若想知静安先生的生平,则有本社姚名达君所作年表在,比较传文空论,确实得多。若想知静安先生的死状,则有柏生先生所作记事在,对于道听途说,辩证不少……又因郑重其事,校勘至十余次,所以出版较迟,这是要求读者原谅的……[22]

在约稿、组稿、编稿之余,姚名达有《<观堂集林>批校表》、《王静安先生年表》、四则《哀余断忆》和两则《友座私语》发表在“专号”上。需要着重指出的是,《观堂集林》是王国维极为看重的自选文集,出版后王国维又有校订增删,姚名达将这些批校做了汇总,分门别类制成批校表。此文按语,足见姚名达时时维护师长的拳拳之心:

《观堂集林》出板于癸亥春,实观堂先生自沈之前四年也。此四年间,先生历有批校,或正错,或眉批,或增补,或删削,为数实繁。今就先生手校本抄汇,制为四表如左,俾读《观堂集林》者有所参较,而不致以中年未定之论为先生病也。[23]

“专号”由陈垣(1880—1971,字援庵,历史学家,时任辅仁大学校长)题签,收入王国维的遗著6篇,还有梁启超在王国维墓前的悼词,“同光派”领袖陈三立(1853—1937)等人的挽联,清华研究院学生的追怀悼念文章。研究院另一位导师陈寅恪(1890—1969)那篇著名的《王观堂先生挽词并序》也在“专号”首发。尽管姚名达约稿的作者没有悉数上阵而稍有遗憾,平心而论,《国学月报》作为学生刊物,这一期作者阵容已经足够强大。

“专号”出版后,不仅在学术界知识界造成了反响,也引起新闻媒体的注意。1928年2月6日出版的天津《大公报·文学副刊》对述学社、《国学月报》和“专号”做了专题评述,节录如下:

述学社国学月报

王静安追悼专号

北京述学社系陆侃如、杨鸿烈、徐嘉瑞、储皖峰、林之棠、姚名达、张为骐等所组织。该社所编之《国学月报》,创刊于民国十三年。出有《诗经》《楚辞》《陶渊明》等专号,后汇印为国学月报汇刊第一集。自第二卷起,由北京朴社发行,总代售处北京景山东街十七号景山书社。该报第二卷第八九十号合刊“王静安先生追悼专号”,近已出版。内容之重要者为王静安未刊遗著《古史新证》等篇,及耘僧之《王静安先生整理国学之成绩述要》、储皖峰之《王静安先生著述表》、赵万里编《王静安先生校本批本书目》、姚名达之《王静安先生年表》等,编成颇费时力,材料搜罗可谓详备,甚便读者,惟评论之作较少……

上述情形,应该是姚名达及其同人所希望、所乐见的。

姚名达牺牲后,姚夫人巴怡南作《姚显微烈士事略》,对其性格有所描述:“君平居,怡然自乐,质直畅达,不失赤心,言谈从不及琐事,箪瓢屡空,晏如也……事之难者,君愈欲为,路之远者,君愈欲赴,幽泉深谷,峭壁悬崖,君必穷其源,攀其巅,而探其奇。”[24]我们看姚名达致容庚的这封信,有叙事、有议论、有感慨、有性情,尊师重道,有强烈的学术使命感。考察他在“专号”出版过程中的活动,事不避难,义不逃责。可为其“质直畅达不失赤心,事之难愈欲为,路之远愈欲赴”的性格下一生动注脚。

鸣谢:此文得到山东大学管理学院2020级研究生曲睿同学的资料支持,谨此致谢。

赵锦铎:1996—1999年在人文学院历史系读研。

注释:

[1] 参见清华大学校史馆:《8位清华人入选民政部公布的著名抗日英烈名录》,清华校友网,2015—09—06

[2] 主要有吴其昌:《哀念姚名达教授》;巴怡南:《姚显微烈士事略》;王咨臣:《爱国学者姚名达生平及其史学思想》。以上诸篇俱见夏晓虹、吴令华编:《清华同学与学术薪传》,生活·读书·新知三联书店2009年版,第150—172页。按:以下简写为《学术薪传》。

[3] 广东省立中山图书馆:《广东省立中山图书馆馆藏名人手札选萃》,商务印书馆2002年版,第186页。

[4] 吴其昌:《哀念姚名达教授》,《学术薪传》,第151页。

[5] 梁启超演讲、周传儒等笔记:《古书真伪常识》,中华书局2012年版,第89页。

[6] 1936年3月,这部讲义经过整理由中华书局出单行本,稍后收入《饮冰室合集》专集之一百四。此后,作为辨伪学名著,此书不断修订再版。比较重要的有1955年中华书局修订版,纠正一些讹误,并对书稿结构作了调整。最新的版本是中华书局将其纳入“跟大师学国学”系列,修订明显讹误,补正原文的几处阙漏,简体横排,加新式标点,易以《古书真伪常识》书名,于2012年8月出版。

[7] 北京朴社:《述学社国学月报·王静安先生专号·引言》,第二卷第八、九、十号合刊,1927年10月31日出版,第20页。按:以下简写为《专号》。

[9] 对述学社和《国学月报》的研究,可参看徐坤:《述学社研究》,曲阜师范大学2014年硕士论文。行文中对这篇论文有所征引,特此致谢。

[10] “专号”出版前《国学月报》第二卷已出各期清华学生发文情况:第一期共5篇,清华学生3篇;第二期共5篇,清华学生5篇;第三期共5篇,清华学生4篇;第四期共4篇,清华学生3篇;第五期共4篇,清华学生2篇;第六期共3篇,清华学生3篇;第七期共5篇,清华学生4篇。详见《专号·国学月报第二卷各期目录》,第3页。

[11] 详见容庚:《金文编·序》,中华书局1985年版,第21页。

[12] 容庚《颂斋自订年谱》:1927年“6月1日王国维来,久谈。次日王国维自沉于颐和园昆明湖。”见易新农、夏和顺著:《容庚传·附录:颂斋自订年谱》,花城出版社2010年版,第381页。

[13] 储皖峰(1896—1942),字逸安,安徽潜山人。1923年示范学校毕业后,负笈北上,就读南方大学,又入北京大学为旁听生,问学于胡适、马衡、陈垣诸教授。1927年入清华学校研究院。1924年秋加入爱智学会国学部,后自动转为述学社社员。与马衡在北京大学有师生渊源,“专号”中马衡的稿件由储约到。

[14] 马衡:《我所知道的王静安先生》篇首“皖峰附识”,《专号》,第183页。

[15] 易新农、夏和顺著:《容庚传·附录:颂斋自订年谱》,花城出版社2010年版,第381页。

[16] 容庚著、夏和顺整理:《容庚北平日记·人名索引》,中华书局2019年版,第798页。

[17] 马衡于1927年7月底返回上海休假。详见马思孟编著:《马衡年谱长编》(上),故宫出版社2020年版,第275页。

[18] 参见容庚著、夏和顺整理:《容庚北平日记》,中华书局2019年版,第135页。

[19] 马衡:《我所知道的王静安先生》篇首“皖峰附识”:“这篇文,是我的先生——著名的考古学者——作的……这回本报出专号,我请他作文,他正当摒挡南旋之际,百忙中写了这篇,就随便署了一个名。我恐怕读者们把他草草的看过,所以在这儿郑重的说几句话。”《专号》,第183页。

[20] 《专号·引言》,第21页。按:这篇《引言》未署作者,观其“文气”(语言风格),应该是姚名达所作。

[21] 参见容庚著、夏和顺整理:《容庚北平日记》,中华书局2019年版,第134页。

[23] 《专号·<观堂集林>批校表》篇首按语,第77页。

[24] 巴怡南:《姚显微烈士事略》,《学术薪传》,第156页。