水天中

读到水天同先生著译的《黑美人》,是在一套“兰大百年萃英文库”中。正如文库前言中所引的诗句:“西北有高楼,上与浮云齐。”这套书让我们在纵览百年兰大的学术贡献的同时,又认识了一些成绩卓著而又隐而不彰的学者大家。水天同先生就是其中一位。读这本《黑美人》一书,惊叹于他非凡功力所传达出的译作神韵,也受感染于他的激扬文字。尤其在与当年学界同代人的论辩文章中,他既显示出广博的学识,也显露出敢于质疑权威的胆识与锐气。在此特约家人与本书编辑各撰一文,以纪念这位曾在英语翻译与英语教学世界做出卓越贡献的前辈大家 。

——编者题记

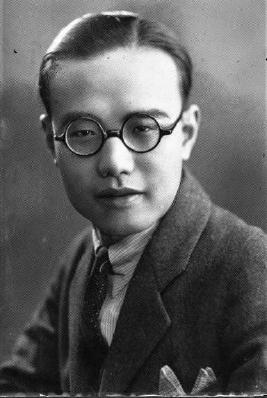

▲水天同

水天同是我的异母兄长,他一生除了去美国和欧洲留学之外,生活的地方是兰州、北京和昆明。听父母讲,大哥上小学时擅长演说,学校集会游行中,他常被老师抱到台上作即兴演讲。那是民国初年,学校和社会鼓励学生在大庭广众演说。进入中学时,父亲考察欧美教育归来,便鼓励他投考清华,准备留学。他14岁(1923)考入清华学堂,在他之前,已经有甘肃学生进入清华读书,因为过不惯那里的生活而申请退学的事情。他后来回忆说,临行时有亲友来送行,对他的赠言是“到清华学堂上学也好,就看你受不受得了那里的苦”。我们问他,当时的清华真是那么苦吗?他大笑:“有什么苦!冬天房间太热,晚间电灯亮得睡不着觉,天天要游泳,这大概就是他受不了的苦吧。”

▲水天同与其弟水天中(1976)

大哥想起清华,总满怀感激之情。他多次说清华六年是他一生中最愉快的时期,清华不仅教给他包括英语在内的基本学业,而且改变了他的秉性,使他有勇气接受各种新的事物。他常提起的同学是柳无忌、罗念生、罗皑岚、朱湘、陈嘉等,他们相约加入“清华文学社”。他曾主编《清华周刊》(当时实行的是轮换主编制),并以“斲冰”笔名发表文章和诗作,开始形成犀利的文风。1929年毕业赴美,柳、水“二罗”又在美国相聚。他入欧柏林学院攻读英国文学,在那里与幼年在中国生活的谢韦斯结识。1931年从欧柏林毕业,入哈佛大学研究院研习比较文学。1933年先后到英国剑桥大学、德国马尔堡大学、法国巴黎大学进修。从上世纪30年代开始,他师从英国文学理论家、批评家瑞恰慈(I.A.Richards)研究语义学和文学批评。

▲留美时期的水天同

大哥在1934年夏天回国,经校友梁实秋介绍,到青岛山东大学外文系担任讲师。1936年,他的老师翟孟生(R.D.Jameson)邀约他到北平参加中国正字(基本英语)学会。总会的主要负责人是奥格登(C.K.Ogden)和他在哈佛的老师瑞恰慈(I.A.Richards)。“基本英语”(Basic English)是以850个单词组成的英语体系,他相信这种英语可以成为真正的世界性语言。他作计划在各国推广,选中中国为推广基本英语的重点国家。这一语言试验计划得到洛可菲勒基金会的资助,也得到中国文化界头面人物的支持,组成“中国基本英语学会”(又称中国正字学会)。但计划的实施需要一个具体执行者,翟孟生和理查兹说服水天同当此重任。水天同欣然接受老师的安排,辞去山东大学教职,以基本英语学会理事的身份开始实施这一语言试验计划。在京津一带作教学实验,编写出版基本英语教材和各种英汉对照文学读物,完全放弃了已经开始的文学批评和文化人类学研究计划。

正字学会在北平东城租下一处大院,里面花木葱茏,还有汉白玉的观音雕像竖立其间。西郊清华园和东城这个大院,成为他对北京最美好的记忆所在,还曾建议我父亲买下那个院落。他在京津推行“基本英语”任务和对故都住家的乐趣,都在“七七”事变炮火中告终。水天同利用这一段时间翻译《培根论说文集》,他在前言中写道:“本书着手翻译时适值敌寇侵凌,平津沦陷,学者星散,典籍荡然。译者不得已以萤火之光,探此窈冥……”

▲水天同夫妇在昆明,左为云南英语专科学校秘书

1948年,辛树帜被任命为兰州大学校长,提出“办第一流大学”的宏大设想,聘请多位著名教授到兰大任教。于是大哥离开昆明到兰州。到兰州大学后,他担任英语系主任兼文学院长。上世纪50年代初院系调整,他与英语系师生合并到西北大学,再由西北大学调往北京外国语学院任教,与初大告教授成为北京外国语学院最早的两个二级教授,上世纪50年代首次招收研究生的两位导师之一。

1951年,我离开在读的高中,去西北艺术学院学习绘画。大哥虽不是旗帜鲜明地支持,但他充分尊重我的选择。他给我汇寄生活费用,从北京买画箱,假期见面时还和我谈艺术。有一次我拿出整理装裱过的习作给他看,他毫不客气地说:“不能这样画!这种画你只要肯花钱,到巴黎蒙马特可以买一大堆。”他倒是对我挂在墙上的大幅祁连山冰峰给以肯定:“这个就很好,和别人不一样!”

1957年夏天,他响应“大鸣大放”号召,发表一些言论,并公然对已经开始的反右运动不以为然,于是被北京外语学院划为右派分子,从此被打入另册。我于1958年下放河西走廊最西端的花海农场劳动,那里号称“一年一场风”——从正月初一刮到腊月三十!大哥知道我的艰难,写信来问:“你现在最需要的是物质食粮还是精神食粮?”我回信写了老实话:“物质食粮和精神食粮都极度匮乏”。很快,我收到他从北京寄来的《新观察》、《译文》杂志和切片火腿与香肠。面对那些奢侈的“食粮”,我眼前浮现戴着深度近视眼镜,从魏公村进城,彳亍独行于月盛斋稻香村和邮局之间的大哥。他的心境一点也不比我好,但他能够想象沙尘暴中的弟弟。

“文革”中,大哥和大嫂受不了无穷无尽地折磨侮辱,几经自杀而不得其死。大嫂去世后,大哥孤独地在打扫厕所、编写《汉英词典》、挖大白菜窖、翻译《拿破仑传》和去湖北沙洋七里湖干校劳动之类的事情之间来回折腾。《汉英词典》出版时,水天同仍然不能与革命教职工平起平坐。

有一年我从兰州到北京,他建议我去八达岭游览,还叮嘱在青龙桥下车看看。我回来后他问到没到青龙桥?我说到青龙桥了。他又问“詹天佑的铜像还在吗?”我告诉他还在。原来他在清华读书时曾去八达岭旅行,全体年轻同学在詹天佑铜像下整队,三呼“Hooray”!小弟天行到北京,大哥提出让他去潭柘寺:“先有潭柘寺,后有北京城”,不可不去。

“文化大革命”后期,外国语学院让他退休,算是落实政策。搬出外国语学院后,他在安外西河沿一个简易楼的两居室宿舍住,那是他续弦妻子的宿舍。每天傍晚到安定门路口买报,是他风雨无阻的活动。别人劝他订一份报,不必天天麻烦出门买,他说“这是我唯一自主的活动啊!”

上世纪七十年代后期,出现中美关系解冻的迹象。许多曾在中国活动的“中国通”重访中国。我问大哥,那些人里面有没有他的熟人?他说:“有啊!谢伟思不但在中国是朋友,他还是欧柏林学院的同班同学呢”。我问:“他们也不来看看你?”大哥说:“他们大概以为水天同早就死掉了!”

1978年以后,我到中国艺术研究院研究生部学习,常从什刹海去西河沿大哥住处。他问起什刹海一带的变化,我给他一一描述,说到烤肉季,他还记得从楼上可以看到湖边的荷花。我问他还记不记得“银锭观山”,他表示惊奇,反复问我真能看到西山吗?我告诉他,天气好的时候确实可以看到远远的西山。他多少有一点懊悔:“我怎么没注意看看呢”。

有一次我去安外西河沿他的住处,碰上他刚刚收到外国语学院党委为他“改正”右派问题的通知。他对此没有表现出任何激动,但这总是他人生中一件大事,我提议应该庆贺。大哥掏出几十块钱,让我去康乐餐厅买几样菜。我带上几个铝饭盒,骑车到安定门内康乐餐厅买了几样菜。大嫂找出一瓶开过的葡萄酒,我们在窗下小酌一番。我看大哥的神情,很难说是喜是悲。他一边吃菜一边说:“听说康乐餐厅藏龙卧虎,掌勺师傅非同一般。”

很快就有他的朋友前来祝贺。最先来的是外国语学院图书馆同事鲁人,再一位就是清华老同学罗念生,罗念生一直为他的生活和以后的工作出谋划策。他俩谈外国文学,老友近况,北京菜价和心血管药,还把社科院的稿纸送给他的老同学。右派问题改正之后不久,大概是1977年,他应西安外语学院邀请去当顾问,他十分爽快地应邀前往。他说:“我以老苍头的角色呆在北京也实在呆够了。”

大哥生前翻译的最后一本小书是The History of Rasselas Prince of Abissinia,他译作《王子出游记》。这是瑞恰慈在1957年春天建议他译成中文的。译出后找不到出版的地方,他死后在兰州大学外语系协助下,由甘肃人民出版社出版。这本书的结尾处,阿比西尼亚王子在金字塔中与他的旅伴探讨知识和幸福、生命和死亡的关系,然后他们走出阴暗的金字塔,等待尼罗河洪水消退。

(本文转自北京日报客户端)