整理者:谢喆平 配图:独隐龙

徐义生(1909-1991),江苏武进人。毕业于省立江苏第五中学(今常州中学),1927年考入清华大学政治学系,1931年毕业进入清华研究院,师从张奚若与钱端升。1933年庚款赴美留学,先后就读于哈佛大学、哥伦比亚大学、伦敦政治经济学院。1937年2月经苏联回国,先后担任中央研究院社会科学研究所副研究员、研究员。期间曾在西南联大法商学院政治系任讲师,讲授中国地方制度;在南京中央大学法律系任教授,主讲行政法。

1949年后留任中国科学院社会研究所(今经济研究所)。1961年调至安徽大学政治系,主讲经济史。1970年调至安徽大学图书馆工作。1991年去世,年82岁。出版有《广西省县行政关系》(商务印书馆,1943年)、《善后救济工作的行政制度(行政院善后救济总署,1948年)《中国近代外债史统计资料:1853-1927》(中华书局1962年)。

我的父亲徐义生1909年12月出生于江苏省武进县焦溪镇,家里是做粮食生意的。他小时聪慧,学习成绩优异。12岁时考入江苏省省立第五中学(今称省常中)。1925年他16岁,中学要毕业的时候,由于上海发生“五卅惨案”,上海的大学都停止招生了。

于是,在伯伯的建议下,他到北京考取了北京大学的预科。在北大预科的两年,他接触到很多爱读书,不怎么参加政治活动的朋友,他的兴趣慢慢从理工转到了文法。临毕业时传来消息,说北大要改组为京师大学堂,由张作霖派校长。他觉得在那些封建军阀的统治下,北大的前途可想而知,就决心到清华大学去。

一、清华

当时清华大学的办学经费来自美国退还的庚子赔款,学生的学费毕业时全部返还。父亲1927年18岁考入清华大学政治学系本科,也是国立清华大学(新制)第三级学生。进清华后,驻扎在江阴的奉军发生兵变,乱兵敲诈我祖父未遂,就把家中房屋和粮仓烧毁大半,家里的经济情况急剧下降。父亲只好靠课余翻译稿件挣稿费来继续学业,也拿到了学校的奖学金。

清华读书风气很盛,学生求知态度认真。由于和美国的亲密关系,清华学生比较活泼,作风洋派,学生的课外活动,一直受到美国学校的影响,蓬勃发展,多彩多姿。清华把读书叫“开矿”,健身打球叫“斗牛”,重视体育等各种活动,培养健康快乐、有创造力与领导力的学生。在清华上学期间,父亲对太极拳、昆曲、笛子、书法、篆刻都有一定的造诣。

清华学生“大多数都是一本正经”地读书。读书环境的得来不易和对国家的责任,多数人都不妄自非薄,不浪费光阴。当时政治学系的课程偏重西方的政治思想、政治制度、国际公法、国际关系等方面,教材多用外文书籍,中国的较少。学生得努力以赴,否则过不了关。

因为课业重、要求严、淘汰率高,清华学生的程度比较整齐。经过近四年刻苦学习,毕业的最后一学期,父亲感染了阿米巴病疾,在清华医院躺了整整十个月,1931年底才出院,但仍以优异的成绩毕业,被保送本校研究生。

此照片摄于清华宿舍。

徐义生在后题字:民国二十一年春病愈,回舍第一日摄此,义生誌

当时清华研究院对研究生精挑细选,人数极少,个个优秀。1930年第一届研究生全校共招了14个,他们1931年第二届共招了八个,其中父亲和经济系戴世光先生、化学系马祖圣先生(美国纽约州立大学教授,世界化学微量分析权威)是本校毕业保研的,数学大师陈省身先生是南开大学毕业在清华当了一年助教后考入清华研究院的。

徐义生(左二)在巴黎大学雨果相前,右一为陈省身(数学大师、微分几何之父),右二为庄金泰,摄于1936年12月

在研究院,父亲的导师主要是政治学系的张奚若先生和钱端升先生。当时清华教师年龄比较轻,大多受过西方教育,不但汇通古今,还汇通中西、汇通文理。他们大多认真教学、勤于研究、引导学生,形成了良好的学术环境。他们也关心社会,发表言论,促进社会和政治改革。这时期清华的教师阵容也比前期开放,成了一个有国际学术地位的学府。

二、留学

1933年,清华大学恢复公费留美招生。1933年8月,父亲研二时(当时研究生学制是三年)参加了选拔考试,考取了民国二十二年度(1933年)的留学名额,专研公共行政,成为清华大学(新制)的第一届留美公费生。

1934年1月,父亲乘船去美国。那时的美国正是在经济大危机之后,罗斯福上台实行新政。他先在哈佛大学研究院学习了一学期,觉得哈佛的空气太保守,当时比较进步的学者们大多在纽约,他于是就转学到在纽约的哥伦比亚大学。

徐义生在哈佛商学院宿舍

父亲转到哥伦比亚大学研究院学习了两年,学满学分,获得硕士学位。我们家中至今保存着许多父亲在哥伦比亚大学同学的合影,有李俊龙、吴半农(清华经济系1925级)、盛方、李泰华、陈宗鉴、杨西孟夫妇、戴世光(清华经济系1927级,庚款留美1934年)、谷宗赢、蒋保增、黄文熙(庚款留美1933年)、沈克敦、赵文珉、邱仲文、韩寿萱、罗毅、宋作楠、苏健等人。

徐义生在哥大,照片题字为徐手迹

与学友曾炳钧(清华1935年公费生,后成为著名政治学家)、黄文熙(1933年清华首届留美公费生,后为中国土力学与岩土工程学科的奠基人)于哥大,摄于1936年夏

拿到硕士学位后,因为清华公费还有半年,他又转到英国伦敦政治经济学院学习了半年。他到伦敦政治经济学院,为的是想听英国政治学者洛克( Locke)的课——当时认为 Locke是比较进步的学者。我们家现在还存有父亲与赴英国时同船的同学王洸、朱深、李干的合影,在伦敦与朱子元、李芑均、汪季平、王洸、李泰华、谷宗赢、唐得源等人的合影。他到英国后没几个月,清华公费满期,他就启程回国。

当时,苏联新宪法草案刚公布,得到英国进步学者们的一致赞扬,所以父亲回国时决定参观法国、比利时、瑞士、德国和苏联,从西伯利亚回国。1937年的2月他回到北京,但是接到了祖母得病,要他马上回家的消息。

徐义生在巴黎凡尔赛公园内,摄于1936年12月

三、中研院

父亲回江苏老家后,接到清华导师张奚若先生来信,约他回清华任教。但当时他母亲病在床上,希望儿子能离家近些。恰好那时在南京的中央研究院社会调查所新添了研究行政组,钱端升先生就把父亲介绍给所长陶孟和先生,1937年4月,父亲进所工作,担任副研究员。陶孟和先生在学术界是一位德高望重的长者,对年轻人放手扶持,深得研究人员的尊重。

徐义生在南京鸡鸣寺路中央研究院社会科学研究所阳台上

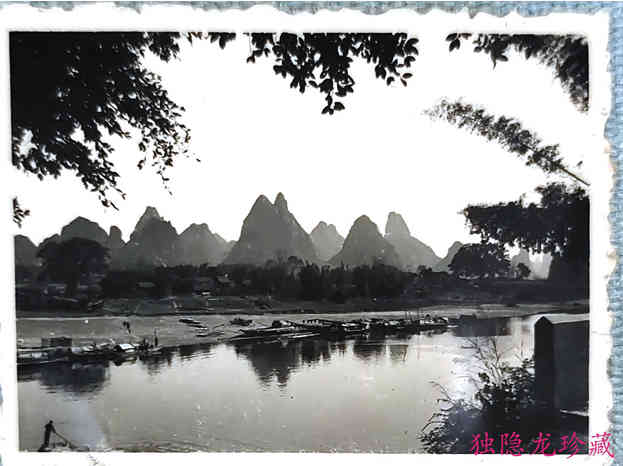

1937年7月7日抗日战争全面爆发以后,中央研究院就开始了向后方的大搬迁。父亲当时单身年轻,负责押运图书资料。8月中到长沙,9月搬到湖南衡山南岳圣经学院。1938年由衡山南岳再迁至广西桂林阳朔中央研究院办事处,在这期间,他参加了学术组织“广西建设研究会”。他在广西的一年里进行了广西省的行政研究,到各县去收集资料。当时,地质研究所的李四光先生也住在办事处,父亲与李四光先生的得意门生朱深先生是好友。

长沙圣经学院,徐义生在照片旁题字:抗日战争发生后中央研究院部分单位由宁迁此十月间再迁衡山南岳圣经学院,摄于1937年9月

与中央研究院同事在南岳上封寺前观云海,从左至右:蔡谦、吴半农、朱树屏、韩启桐、王子建、姚曾濸、郑友撰、单人骅

阳朔山水,1938年春

桂林中央研究院办事处,前排右一为徐义生,其余不详

1939年1月桂林办事处遭日寇飞机炸毁后留影,潘成义摄

1939年1月,社会调查所又迁往昆明。当时西南联大也设在昆明,张奚若先生和钱端升先生,邀请父亲在西南联大兼中国地方制度课程教学。陈省身先生从法国回国后也在西南联大任教,与父亲等一批单身教师常在一起打桥牌。1939年7月的暑假,父亲和陈先生一起到上海结婚,对象是上海沪江大学教育系毕业的我母亲黄湘君。

我外公黄首民(1890-1976)是浙江湖州人,早年参加革命党,他常说革命就是杀头,革命党就是杀头的胚子。辛亥革命时他是督战员、黄兴的卫队长,由于追求有文化又漂亮的我外婆,被约法三章,不准做官─怕他娶小老婆。在跟黄兴去南京出席孙中山就任临时大总统大典的船上,他向黄兴表示不要做官,想去读书。他带黄兴的信去见孙中山,孙中山连声夸奖:“年轻人不要做官,要读书,好!好!”他中学学的是英语,就安排他以革命党退伍军官的退职金去了美国南部半工半读学农。在美国也曾获得清华奖学金。当时美国经济一片繁荣,外公眼里美国什么都好。回国后他们学农的大多转了行,外公给荣家当了多年上海纺织厂的总经理,以后又开办了我国第一家机械化的泰山砖瓦股份公司任总经理。(泰山陶瓷外砖是名牌,超过当时外国品牌,上海国际饭店、锦江饭店、上海大厦用的都是泰山陶瓷外砖,1958年大练钢铁,由于条件好,该厂被改为上海耐火材料厂。)外公说他“农食住行”就差没有来得及搞“行”了。

外公中学时父母双亡,他由教会学校培养,一生信仰基督教─他还打算90岁时出来宣讲基督教,但是没能如愿(他认为80岁不稀奇,90岁才稀奇)我记得小时候在外公家吃饭前,都要默祷:“感谢天主赐给我们食物。”当时我还很不习惯。外婆去世后,由于共同信仰,他与李政道的姑妈李灵承结婚。

外公总是夸爸爸聪明,翁婿关系很好。母亲当时受到外公影响,非美国留学生不嫁,通过她表姐夫王家辑(中央研究院、中国科学院水生生物研究所所长,中国科学院院士)的介绍,嫁给了父亲。她说爸爸脾气好、人好。婚后,她放弃了上海明德女中的教职,与父亲经香港,越南海防到昆明。

当时昆明经常被日军飞机轰炸,不得不常去跑警报。从城里搬到乡下后父亲专心整理他在广西调查搜集的资料,写成《广西省县行政关系》一书,1940年冬天,所里要迁往四川李庄,那时我母亲刚生了大姐要照顾,陶所长让父亲在昆明负责收尾工作,1941年7月才到达四川宜宾李庄的石崖湾。

摄于广西民族学校,右一为张培刚(后为发展经济学鼻祖),右二为徐义生,右三为社会所芮逸夫,右四为社会所千家驹,右五为广西地方官员,右六为社会所所长陶孟和,右七为陶夫人,沈性仁,右八为张××。

当时的李庄是全国学术研究最活跃的地点之一,中国创造学社(清华建筑系前身,梁思成担任社长)、中央研究院历史语言文字研究所(傅斯年担任所长)、同济大学都已经在李庄。父亲在李庄期间,多次到四川各县和成都去进行社会调査,目睹了四川农村农民抗战中的沉重负担和被拉壮丁的凄惨现实。他在李庄还参与了“中国人文科学社”和“中国经济建设研究会”等学术团体的,撰写了《抗战建国与地方自治》及《行政委任的问题》等文章,并于1943年被提升为中央研究院研究员。在陶孟和所长不在李庄期间,他与1949年后在中山大学任教的明代赋税史专家梁方仲先生先后担任社会科学研究所代所长。

1943年6月,英国著名科学家李约瑟到访四川李庄,在访问同济大学、中央研究院史语所之后,到门官田中研院访问,前为经济学家巫宝三,左二为所长陶孟和。

门边左第1人为徐义生

1946年10月,社会所从李庄回到南京。1947年,他在南京中央大学法学系兼任教授,讲行政法,很同情同学们因为反饥饿游行而被迫害。后来所里派父亲到上海进行善后救济的行政制度研究─行政院善后教济总署1948年出版了父亲的《善后救济工作的行政制度》。

抗战胜利后的中国,不但是第二次世界大战的战胜国,也是联合国五个常理事国之一、世界贸易组织的创始国,应该是和平建国的极好时机。父亲和大多数清华政治学系毕业生一样,所学所教多是西方现代政治学知识和理念,受自由主义思想影响,信念是“为学术的使命而生存”。当时,他们希望能建立联合政府或按美国调和方案:国民党和共产党一个执政党,一个在野党,互相监督,和平竞争。这一时期,他写了《中国新宪法》等文章。

父亲是相信改良主义的,他总是在问:为什么现在总是说革命,不说改良?现在来看北欧的改良主义是最成功的,社会代价最低,人民福利最好。但中国长期封建专制制度的国情,国民受教育程度低,不能接受西方的民主思想。国共两党终于还是发生了大规模内战。人民希望和平,厌恶腐败,怨声载道。国民经济不支持战争,战争的巨大开支导致恶性通货膨胀,经济崩溃。人民解放军军事上取得大规模胜利,国民政府终于大溃败。

1948年临解放前,中央研究院总干事、中央研究院历史语言研究所所长傅斯年坚决要去台湾,多次催促陶孟和先生把社会科学研究所搬台湾,但是孟和先生仅将旧报纸冒充图书资料装箱运台,坚决不走。(中央研究院社会科学研究所和中央研究院大多数研究所都没有去台湾,留下来参与新中国的建设)

四、1949年后

1949年南京解放后,父亲仍在中央研究院社会科学研究所当研究员。1950年7月在中国科学院社会科学研究所担任专任研究员,并在南京大学法学院政治学系当兼职教授。他与其他研究人员一起,调到华北人民革命大学学习,期间还听了毛泽东、周恩来、朱德等国家领导同志的讲课。在南京时他还向紫金山天文台的研究人员李元先生等学习了一些天文知识,当时大家都住在南京成贤街92号(现在中国科学院古生物研究所所在地)。

1952年在教育研究领域进行院系调整,将欧美体系全部改为苏联体系。清华大学的文理科全部并入北京大学,清华成为一所纯工科大学。中国科学院社会科学研究所也改为中国科学院经济研究所,陶孟和副院长从兼任中国科学院社会科学研究所所长改为兼任中国科学院图书馆馆长(陶先生1960年在北京逝世)。

在院系调整中,人事部门征求父亲意见,将他调往中央政法学院,可保留原职称和待遇─当时钱端升先生是中央政法学院院长。他带的研究生罗典荣先生去了中央政法学院,反右运动中被打为右派分子,改革开放后成为我国著名环境法专家。父亲通过到革大的学习和政治学被取缔的现状,选择了留在经济研究所,改行研究中国近代经济史,职称也从二级专任研究员调整为七级(1956年又回调二级)。他拒绝了人事部门提出可以领取每月480元的保留工资,决定定他什么级他拿什么钱,还经常说领取保留工资是“鸭屎臭”。他把从国外带回来的多箱西方政治学原版书籍赠送给了中央政法学院。

父亲转入经济史研究,参加了俄语学习班,1953年与其他同志一起翻译了《苏联经济的工业配置》一书,与严中平等同志一起编写了《中国近代经济史统计资料选辑)(1955年8月科学出版社出版),是中国科学院经济研究所中国近代经济史参考资料第一种,他承担了其中商埠、租界、租借地章节的撰写工作。由于精通英、法、德、日、俄等多门外语,又有深厚的古文字功底,父亲在经济所主要负责中国近代外债史和部分帝国主义侵华史的研究。1956年他在《经济研究》期刊上连载了《清政府的外债》。1961年由中华书局出版了《中国近代外债史统计资料(1853-1927)》一书。1973年人民出版社出版中国科学院近代史研究所丁名楠先生主编的《帝国主义侵华史》也引用了该书数据。

1955-1956年间,经済所顾问苏联专家阿·毕尔曼与经済所部分人员合影。戴敏华(前排双辫花裙者)、于光远(載敏华右后)、阿·毕尔曼及妻女(于光远右侧)、潘梓年(阿·毕尔曼右)、江明(前排右一独站者)、刘国光(于光远右二)、韩启桐(二排右ー)、徐义生(二排右二)、超白(潘梓年右后)、巫宝三(超白右后)、汪敬虞(后排右一)、李文治(后排右二)、严中平(后排右三)、林里夫(后排右四)、乌家培(后排右五)、张纯音(后排左二)、吴敬琏(于光远左上正上方者)(图片来源:徐义生遗藏)

徐义生编著的《中国近代外债史统计资料》封面

当时,因为国民政府外债资料都被运到台湾去了,外债研究工作没法继续,父亲提出研究内债和公债,但是没有得到同意。

1961年8月,父亲调到安徽大学政治系,教《中国近代经济史》。1965年,就大学政治系搬到安徽劳动大学,因为年岁较大,父亲留在了安徽大学马列教研室当教师。

1966年6月文化大革命爆发,父亲作为反动学术权威遭到批判。他曾经不堪凌辱想自杀,但是被母亲开导和制止了。在劳改队经受了繁重的劳动和斗批改后,1969年9月作为人民内部矛盾人民内部处理,安排到了安徽大学图书馆工作。在图书馆工作期间,父亲为人谦和、做事认真、任心强,多次被评为先进个人。

1979年,父亲在第4期安徽大学学报(社会科学版)发表了“关于楚相孙叔敖的期思陂和芍陂”。1982到1983年,父亲受中国大百科全书出版社社会科学编辑部的邀请,为《中国大百科全书》中国历史卷清史部分选写“外债”、“外国在华洋行”“商埠”“租界”等条目;为经济学卷撰写“近代中国的外债”、“俄法借款”、“英徳借款”、“庚子赔款”、“善后大借款”、“国际银行团”等条目。他还为改革开放编写了《1840年后与中国进行贸易的外国公司名录》(未出版)。

1983年,美国民间部分湖广铁路债券持有者提出要求偿还债券本息,并在美国阿拉巴马州法院立案。由于这个案子,中央对旧中国的外债问题非常重视。父亲向中央陈述那是第一次世界大战德国战败后以很低的价格从德国持有者手中购买的,无权要求我国偿还本息;再说旧中国外债至少650笔,本金总额61亿元(以上世纪30年代初通用银圆为准),加上一百多年的利息,决不能开赔偿先例,否则后患无穷。之后,父亲被财政部财政科学研究所聘请为“近代财经史研究组”顾问。在中央充分调查旧中国外债的过程中,《中国近代外债史统计资料》发挥了重要的资料文献作用。以后,在国际公法、国际私法领域专家的参与下,聘请律师,打赢了湖广铁路债券民间索赔案,制止了其他想拿旧中国债券向我国索赔的案例,为国家避免了巨额财政损失。

五、终曲

父亲年轻时一帆风顺,就做了政治学的名教授。院系调整后是“王小二过年”,还要夹着尾巴做人。他在年轻同事和学生面前特别当心,生怕别人说他和无产阶级争夺接班人。他希望自己的孩子都从事理工科,踏踏实实多做实际工作。好在反右运动中父亲发言较少,加上国家对科学院的特殊政策没有被打为右派,我们三个孩子都上了大学,大姐学医,二姐和我学了工科。父亲的自尊心很强,家庭观念比较重,如果不是为了孩子,“文革”中他是不可能不甘屈辱挺过来的。

1973年高校招生按录取人数四倍推荐,文化考核中张铁生交了白卷,我在安徽和县考了第一,被合肥工业大学拖拉机设计制造专业录取,父亲非常高兴。我插队知识青年当了近五年,25岁才进了大学门,还算是当时的幸运儿。可是程度不齐,教材太差,还经常出去开门办学。父亲说当时的大学就是干部培训班,哪里是做学问。

父亲常和我们说人年轻时多吃些苦没有关系,怕的是老了吃苦,人要芝麻开花节节高才快乐。有一段时间电视上放清宫戏很多,父亲很反感,说怎么还总是宣传皇帝一人之下全是奴才?他对吃吃喝喝也非常反感,总和我们说结交酒肉朋友是最没有用的。

1991年春节前,父亲在家煤气中毒。当时我正与解放军105医院(“文化大革命”中陶铸病逝的医院,也是当时合肥市唯一有高压氧舱的医院)神经外科合作科研项目。105医院的病房与高压氧舱离得较远,往来要经过室外,本来就是2月冷天,又来了寒流,结果父亲染上大叶性肺炎去世。

父亲身前表示要把骨灰撒掉,但两个姐姐坚决不同意。1998年清明我们父母合葬在合肥市大蜀山烈士陵园,与许多安徽高级知识分子相伴。那里面对合肥市最直的黄山路,风水很好─虽然父母亲不信风水,我们这些在新中国长大的还是有点信,后来我女儿成为合肥市中考状元,又考上了北京大学学金融数学,安大老同事都说是我父母人好修来的─父亲生前最喜欢,临终前最关心的是他的孙女。

六、一生之回顾

父亲一生受老清华传统影响,只做学问,没有参加任何党派。他希望能从事政治学的学术研究,始终也不去做官。他是一个不讲假话的人,一生非常厌恶特别会钻营的人,常说讨不尽的便宜,吃不尽的亏。他对陶孟和先生非常敬重,张口必称陶公,也深得陶公的信任。陶孟和先生和蒋介石的拜把二哥国民政府外交部长黄郛、国民政府资源委员会主任钱昌照都是连襟。解放前一些人居然想通过父亲的关系到国民政府外交部当外交官、到资源委员会去当接收大员,但父亲自己从未想过去做官─他和黄郛夫人和钱昌照都熟,还受人之托向他们推荐过其他人。文化大革命时在安徽大学的牛棚里,父亲被大家公认是最正直、最老实又很有学问的人。有些管理者因此就怕父亲讲话,以免大家尴尬,他也为此没少吃亏。

父亲是个很谦和的人,对人特别客气和谦让,他自己老老实实做人,踏踏实实做事,总是教育我们做一个普普通通的人。他也是一个有很多爱好的人,喜欢打太极拳,唱昆曲,在合肥时,晚上常在教工球场看星象,在家刻篆刻。但是由于家里住房大小,我从没看过他练书法和搞收藏。

当年和父亲都是中央研究院二级研究员的赵九章、付承义、钱临照等,中国科学院一成立就升了一级研究员,他是科学院唯一被降级的研究员。对于名利他早已淡漠了,他只是希望能用他的知识多为国家做些工作。1978年后经济所同事劝他写一申诉信,就可恢复二级研究员。他认为自己多年未从事和了解政治学的新进展,工作不好做,也不想回北京,始终不写。

父亲做学问非常认真,自己收集资料,严格核对数据,一丝不苟,他要求他的著作能经受时间的考验。对经济所某些专家做学问的态度,他并不认同。父亲是一个胆子比较小的人。经济所1950年代的所长狄超白、副所长林里夫(1922年党员)被打成“反党”分子、顾准被打成“右派”分子、庐山会议后张闻天成了经济所特殊身份的研究员,一些党内专家也成了右倾机会主义分子。父亲觉得非常不适应,他说残酷斗争、无情打击他受不了。

1961年离开科学院经济所,父亲是很伤感的─他本来想一辈子在科学院工作。有同事劝他不要离开,也有同事没有离开硬留了下来,他不愿意硬留还是毅然去了安徽大学。经济所1970年下迁河南,夫妻双方都在经济所的家庭都很不好过(北京的家没有了),一些老同事也死在了河南,我们家要是留在经济所,恐怕也好不了。

我姑父程慕依是常州女中教师,个性刚烈。抗战时他被日本鬼子关入上海提篮桥监狱,反右运动又被打为“右派”分子,独子留美一直未能晤面,1969年姑父他醉酒而亡。1972年他儿子程心一回国,一下飞机就找我父亲,直到临上飞机返回时才通知他找到了,在安徽大学。他小时姑姑总是把父亲作为他的榜样,后来他考取了教育部留美官费。1979年,省高教厅通知父亲到宾馆和他见了面,1993年他到中国科学技术大学讲学,还专门到家里祭拜了我父亲。

虽然父亲专研的公共行政在1949年后未能得到重视,发挥应有作用,但他改行后从事的外债史研究为国家避免了大额的外债赔偿,也为研究帝国主义侵华史做了许多有益的工作。但是,看到他清华理工科同学的大量的论文和成果.父亲内心还是痛苦的。1950年代科学院的清华理工科毕业的同学都受邀请去参加清华校庆,他说不知道他还算不算校友。1980年代安徽省清华校友会成立,请父亲作为第一老前辈发言。(当时安徽省省长付锡寿,合肥市长钟咏三都是清华毕业生)

安徽大学的挽联“学贯中西 经国文章存史册;行同日月 一生正气在人间”,我想这是对他一生最好的概括。

整理者(谢喆平)手记

作为著名的1933年庚款留美生,与同届很多人相比,徐义生似乎是一个学术史上失踪的人。“落叶满空山,无处寻行迹。”大海捞针般地检索之后,只在一本人名辞典中见到关于他的寥寥数语,语焉不详地说他在安徽大学图书馆工作,再査安徽大学图书馆,却再也找不到关于他的丝毫资料,但是在资料库里查到他曾经出版过关于中国近代外债的一本著作,相当经典。

修改订正关于梁方仲的文章时,梁先生儿子梁承邺偶然提起徐义生,赶紧追问下去,原来徐先生是他父亲的老友,梁方仲临终前给儿子开的送书名单上有徐义生,1980年代他去安徽开会,还专门去拜访了徐义生,他和徐家至今仍有联系。

徐先生儿子电话过来的时候,我正在清华老图书馆的清华文库阅览室埋头对书稿做最后的修订,接了电话走出阅览室,沿台阶往楼下走去。清华文库阅览室的楼下,是老图书馆的一个偏门,门外爬山虎早已漫墙漫窗。由于久不开启,而且地势较低,那个人迹罕至的门厅光线不亮,更显幽静。

因为年代久远,专业相异,徐先生儿子对父亲所知不算多,他遗憾地说父亲所有早年清华的资料都毁掉了,真是造化弄人。谈了许久,猛然发现人迹罕至的门厅地面正中央,水磨石地面中间的圆形图案内,镶嵌着“清华两个字,但是因为背光,一直不容易看见。徐义生萧索离世而去时,清华已经很多年没有文科专业了,以至于他不知道“清华还认不认他这个毕业生。但他之与这所学校,就像门厅地名的那两个字一样,虽然少为人知,但一直在那里。

人生不是棋局。开场、布子、终局、个人虽然可奋力而为、但封盘之后知,棋盘的倾覆与否,太多不可预知的外在因素,远在个人之上。

原文摘自谢喆平所著、商务印书馆出版的《浮云远志--口述老清华的政法学人》一书。谢喆平是国际政治与政治学者。 这本书写的极好,我看了三遍,每次看都有新收获。隆重向各位推荐。

《浮云远志--口述老清华的政法学人》封面

再编者(独隐龙)言:这篇文章为徐大元口述,谢喆平整理记录,谢喆平乃政治学者,徐大元为独隐龙先生太太的舅舅,文中所述的徐义生为太太的亲外公,即便如此,家人对徐老先生亦知之不多,只知道他毕业于清华,留过欧美,又在国民政府中央研究院任过研究员,徐老先生故去近三十年,终于在大家的努力下,他像一个潜伏很久的神秘人物慢慢地浮出了水面,把他的生平一点一点地还原出来:徐老先生是清华第一届留美公费生(1933年)回国后即任直属总统府管辖的中央研究院下属社会所的副研究员。民国三十六年,还成为了中央研究院首届院士候选人,时年仅三十七岁,可以说是少年聪慧、青年得志,然而中年之后却如坠落的行星,学术界上难见踪影,唯一留下的一本抗鼎之作便是:中国近外债史统计资料。

独隐龙全家到访中国社会科学院经济研究所,参观所史展

徐老先生上世纪八十年代在和美国友人的通信中说:从1962年到1979年我已没写过任何东西,他甚至发出了哀叹:不知道清华还认不认我这个学生,我还算不算是清华的。其实徐先生精通法、日、俄、英以及古汉语,他读过中国乃至世界上最好的大学:北大、清华、哈佛、哥伦比亚、伦敦经济学院。又在过中国最好的大学任教:西南联大(北大、南开、清华的联合体)、中央大学。还在过中国顶级的学术机构从事研究工作:中央研究院、中国科学院。这样的人即便放在今天,也不多见,缘何没写东西,缘由就不说了,凡是那个时代过来的人都知道原因。

相比其它被冤枉的学者,徐老先生的一生还算是幸运的:少年聪慧、青年得志、壮年彷徨、老年居然又重放光芒。在外债问题上,为国家作出了重大贡献(参见本龙《书生亦有力报国》)。

当我翻阅徐老先生历尽艰辛保留下来的四本珍藏相册时,总有一种敬意,不由自主从内心升起。相册中记录了他难得的人生轨迹,他会用毛笔小楷工工整整地写出相片的背景,诸如时间、人物,让我们仿佛穿越了时空,回到了遥远的过去。同时更感觉到徐老先生是很有历史感的人。

在参与撰写徐老先生传记的过程中,我接触了许多优秀甚至杰出的人,使我内心感到巨大的冲击和震撼,后悔少年时代没有认真读好书。今天也只能用写文章的方式表达我的敬意和纪念之情了!

独隐龙 2020.10.20