作者:彭慧文 来源:中国科学报 时间:2018年2月12日

徐旭常(1932.10.29—2011.3.18)

江苏省常州市人,生前长期从事热能工程领域的教学和科研工作,曾获国家发明奖二等奖和三等奖、国家科技进步奖二等奖、世界知识产权组织和中国专利局颁发的发明创造金奖,于1995 年当选中国工程院院士。教学方面,开创国内《燃烧学》教学,对我国几十年来的燃烧理论与技术教学有重要影响;主持或参与编写的著作和教材影响了几代燃烧后学。科研方面,提出煤粉火焰稳定的“三高区原理”,发明“煤粉预燃室燃烧器”和“带船型火焰稳定器的煤粉燃烧器”;研究了新的低NOx 煤粉燃烧方法,提出烟气脱硫和联合脱除污染物的新技术和理论;在国际上率先成功利用石灰石—石膏法燃煤烟气副产物脱硫石膏对大面积盐碱土壤进行改良。

如今,徐旭常院士已经离开我们六年有余,当初他开创的科研方向,很多都方兴未艾。在那些不断取得创新与突破的学术领域,在那群忙碌的接棒者身上,我们似乎依旧可以看到他的影子。

近来,有一个流行的说法:“真正的死亡,是世界上再没有一个人记得你。”依此来看,徐旭常一直都在。

探索者,不停步

徐旭常1932年生于古城常州,长于常州、苏州、上海三地,第一次与“工程”二字沾边,是在14岁时考入上海中学高中部工科班之后。当时,上海中学已属全国名校,这里的老师教书,也育人,工科班老师在讲课时经常会提醒自己的学生:中国工业落后,连火柴、铁钉都叫“洋火”“洋钉”,勉励他们勤奋学习,今后发展中国自己的基础工业。从徐旭常当年的日记可以感受到,在上海中学的这段时光,已经在他心里埋下了报效祖国的种子,日记中没有什么豪言壮语,反复出现的一句话是“为国家做点事”。

1950年5月,高中毕业,他响应国家号召,追随支援东北的大潮流,前往抚顺矿专读书。因为历史因素与学校建制调整,从1950年到1953年,徐旭常三年辗转三地,从抚顺到长春再到沈阳,于1953年夏提前毕业于东北工学院的蒸汽动力专业。当时,全国高校正在研究学习苏联教育经验,广泛地邀请苏联专家援助指导。因为学习成绩优异,本来东北工学院想让徐旭常留校,作为青年教师加以培养,但由于要跟随学习的苏联专家因故不能前来中国,徐旭常被分配到了清华大学动力机械系(今能源与动力工程系)研究生班。在清华学习一年,又被派到哈尔滨工业大学锅炉专业跟随苏联专家进修学习,直到1956年毕业。

纵观徐旭常的北上求学之路,几乎是一年换一个地方,折腾不断。这对他本就羸弱的身体是一个考验,其间他多次生病,最重的一次曾住院治疗长达三个月之久;对他的精神与学习能力也是一个考验,在不断变化的环境中,时间很容易就被荒废掉了,性格内向如他,意志力却很坚定,六年中,几乎把自己能够拿出来的时间和精力全部投入到了课业学习当中,尤其在哈尔滨跟随苏联专家学习的两年中,培养了他科学、严谨的治学作风和扎实的专业基本功。更为重要的是,这段时期让他清醒地认识到自己对学习与科研的热爱,明确的人生志向、磕磕绊绊中锻炼出来的恒心、心无旁骛的做事风格,都成为了他日后弥足珍贵的人生财富。

因此,在1956年成为清华大学动力机械系一名青年教师之后,徐旭常依然保持着学习的惯性,抓住每一个机会往瘦弱的身躯中装入更多的知识储备。1961年由助教升任讲师,他被抽调到新成立的燃烧教研组,给学生讲《燃烧学》。燃烧学与锅炉看起来离得很近,实际却非如此,燃烧学涉及流体力学、数学和化学动力学等很多学科的基本概念、理论和方法,对于搞锅炉工程出身的徐旭常来讲,是比较陌生的。而且在那之前,国内高校从没有开过这门课,徐旭常面临的现实情况是一无专业背景、二无现成教材、三无系统的参考资料。他首先要全面地自学,弄懂了之后再去给学生们讲课。按照徐旭常妻子晚年的回忆,从收集资料、查阅文献、找人请教,到准备教学大纲、设计教学实验台,当初准备这门课差点儿“要了他半条命”。

正所谓功不唐捐,经过三年努力,徐旭常不仅完成了教学任务,还编写出中国第一部《燃烧学》教材。通过开设这门课程,他全面地学习了燃烧学的基础理论,这是很多搞工程的学者所欠缺的。编写《燃烧学》的经历,也最终完成了对徐旭常自学能力的检验,从零开始啃下了庞杂繁复的燃烧学,此后再遇到任何新知识、新领域,他都不再怵头。

正当他准备再接再厉的时候,“文革”打乱了学校的教学与科研计划,所有工作都一度终止。不过,对于徐旭常来讲,只要条件允许,他总要找点有价值的事情来做,不能系统地做科研,那就零星着来做。据清华大学1976年统计,整个学校当时依然在从事科学研究的教师占总数比例不到10%,徐旭常便是其中之一。

其实,正是在“文革”期间,徐旭常找到了科研事业的第一个兴奋点,让他从一个知识的探索者,向一名真正的工程师转变。上世纪70年代,大型电站锅炉普遍采用煤粉锅炉,煤粉燃烧不稳定,每次点火升炉或低负荷运行时,都要投油辅助燃烧。中国富煤贫油,在那个年代,重油价格比煤贵5倍以上。如果能够通过锅炉设计帮助发电厂节省燃油消耗,不正实现了“为国家做点事”的愿望吗?

从1972年开始,徐旭常和同事开始对煤粉预燃室燃烧器进行初步研究,这种燃烧器可以稳定煤粉炉膛内的火焰,大幅减少辅助燃油用量。当时,国际上对这项技术已经探索了很久,但一直未能成功。徐旭常团队一开始的研究也不顺利,与北京锅炉厂合作研制的第一台煤粉预燃室燃烧器锅炉在实践中多次发生爆燃,根本不能实际应用。

预燃室燃烧器中燃烧不稳定,按照常规理论与思路,解决办法是加大进风口旋流叶片的倾角。但徐旭常团队经过反复试验,作出了相反的判断:燃烧不稳定的主因是煤粉被大量甩在预燃室内壁面上,结渣并堆积,严重破坏了预燃室中的气流运动,因此,解决问题的方法不是增大而是应减小旋流叶片的倾角进而减小旋流强度。

按照这个逻辑,他们发明了一款新型的煤粉预燃室燃烧器,并最终获得成功。截至1983年,国内已经有几十台电站锅炉装设了这种预燃室燃烧器,每年可节油约2万吨,折合人民币600万元左右,这在当时是一个相当可观的经济数据。

工程师,不跟随

对于徐旭常来说,煤粉预燃室燃烧器只是一个开始。发明了它,反而给徐旭常带来了更多困惑,原因在于,传统火焰稳定理论解释不了这款燃烧器的实际运行状态。

早年读书期间,徐旭常便非常重视对基础文化课的学习,毕业工作之后,对《燃烧学》理论的探究,更让他进一步认识到了基础理论研究的重要性,认为一个“纯粹”的工程师可能会因为缺乏理论指导而遭遇研究瓶颈。他经常告诫自己的学生,搞工程技术的,不能从杂志缝里找课题,必须从生产实践中去发现问题;同时,必须具备基础理论研究的意识和能力,这样才能对新技术有全面的认知与把握,不至于在实践中遇到问题时如瞎子摸象一般,靠碰运气的方式寻找解决办法。

因为对当时已有理论的解释不满意,徐旭常决定亲自演算。在实验基础上,他和团队尝试对预燃室中的煤粉燃烧过程进行数值计算,进一步分析燃烧设备中的稳燃因素。最终他们发现,使煤粉火焰稳定的原则应该是:让煤粉迅速进入燃烧室中的高温、有合适氧浓度的区域,并使煤粉和携带它的气体局部分离,形成局部集中的高煤粉浓度、高温和足够高氧浓度的着火有利区。据此,徐旭常提出了著名的“煤粉燃烧稳定性三高区原理”。

利用该原理,他成功地解释了早期研究煤粉预燃室时遭遇的失败。如今,这一理论已经被国内外燃烧学界普遍接受,成为了煤粉锅炉设计中的基础指导理论之一。

有了自己的理论作支撑,徐旭常研究燃烧器的底气更足了。他觉得煤粉预燃室燃烧器在稳定火焰方面还是不够理想,因此决定继续深挖。1984年左右,徐旭常开始在煤粉燃烧稳定性三高区原理指导下,研究新型煤粉燃烧器。

现今中南大学能源科学与工程学院教授蒋绍坚当时正在跟徐旭常读硕士研究生,亲眼见证了他心目中理想燃烧器的最初模样,结果却大跌眼镜——这个燃烧器模型是用纸板和胶水糊出来的,“模型两个侧面呈一定角度向外张开,顶部呈弧形,怎么看都像是个比较大的帽子”,蒋绍坚回忆说。原来,徐旭常小时候非常喜欢航模,家里没钱买,于是就自己动手做,没想到,几十年之后,这门手艺还有重见天日的时候,被他用在了燃烧器模型设计上。不过,这种燃烧器并没有被命名为“帽子燃烧器”,因为形状和船有点像,最终简称为“船型燃烧器”。

虽然最初的模型看上去有些儿戏,船型燃烧器用起来却是相当给力。1985年11月,云南巡检司发电厂应用了第一台船型燃烧器,稳燃效果出乎预料地好。而且,由这种燃烧器产生的特殊气流流动结构,让煤粉着火较快,燃烧过程中氮氧化物的生成和排放量显著减少,因而开创了国内既有良好煤粉燃烧效果又能减少氮氧化物排放的煤粉燃烧技术路径。

基于船型燃烧器的优点,在最初面世的10年中,它被广泛地应用到了电力部门各种不同型号的煤粉锅炉上,截至1995年,已成功地在18个省(区、直辖市)64个火力发电厂的125台锅炉上实现了稳定运行,为国家获得的经济效益超过了1.5亿元。

因为在工业实践中取得了突出成绩,1999年,北京申办奥运会成功后公布的第一批环境保护的12项措施之一,就是在全市范围内推广应用船型燃烧器。

跨界人,不设限

2017年10月,习近平总书记在党的十九大报告中强调,“不忘初心,方得始终”。徐旭常对于科研事业的执着与探索,为这八个字提供了一个很好的脚注。“为国家做点事”,从徐旭常将这句话写进日记本,到他当选工程院院士,相隔近50年。其间,他已经实现了对自己的承诺,有充足的理由放慢脚步,给自己和家人留出更多时间。但是,直至2011年去世,他始终没有这样做。

因为一直密切关注着国际燃烧领域的研究动向,早在上世纪80年代初,徐旭常注意到了燃烧污染物防治问题。他当时就判断,这将是未来国内有重大需求的研究方向。在终于解决了煤粉锅炉稳燃问题之后,徐旭常认为,首先需要对燃煤污染物中危害最大的二氧化硫和氮氧化物进行治理。

这在当时是比较超前的研究内容,不好申请到项目经费,徐旭常就想办法借用研究燃烧技术的经费,千方百计支持相关试验研究。历尽艰难,终于在1999年建立了第一台有中国自主知识产权的湿法烟气脱硫装置,第二年,这套技术通过了教育部组织的科技成果鉴定。后来,徐旭常团队又研究了半干法烟气脱硫技术、干法烟气脱硫技术以及燃煤污染物联合脱除技术。到了21世纪初,二氧化硫与氮氧化物脱除技术上已经掌握得比较好,徐旭常又支持团队成员逐步转入对PM2.5的研究,同一时间,重金属污染也进入他的视野。

正是由于这些研究成果的积累,从1999年开始,徐旭常团队连续主持四项“973”项目,有力地推动了我国燃煤污染防治的基础研究工作。

进行燃煤污染物防治研究的同时,徐旭常关注到另外一个问题:石灰石—石膏湿法以其稳定、高效等优点成为世界上最成熟、应用最广泛的脱硫工艺,但这种工艺会产生大量副产物——脱硫石膏,其露天堆积不仅会占用大量的空间场地,还可能因为风吹而导致二次污染,该如何低成本地处置呢?

在1995年一次国际交流中,徐旭常了解到,东京大学定方正毅、松本聪等学者提出了利用脱硫石膏进行土壤改造的想法,当时中国还没有脱硫石膏,于是在我国东北取土样寄往东京做了盆钵试验,取得了良好效果。这让徐旭常非常兴奋,在人口众多的中国,扩大耕地面积是关乎国计民生的大事,如果能用脱硫石膏改良盐碱地,可谓是一举两得的好事。

从此,他的书架上又多了有关土壤和农业的书籍,通过进一步学习和了解,徐旭常提出了自己的想法:能否使用普通的农耕技术,将脱硫石膏播撒到广袤的盐碱地当中?为了实践这个想法,他不辞辛苦地奔波了近两年,才终于找到内蒙古农业大学愿意跟他合作。1999年,他带着团队来到了内蒙古土默川旗托克托县伍什家乡毡匠营村,开始在多年荒芜的重度碱化土壤上进行大田试验,试验面积40亩。

就在徐旭常来到这里的两年前,在伍什家乡旁边,曾经有人投资建了10000亩农场,想把荒芜了百年以上的盐碱地改造为良田,可是因不知道这是重碱地,仍旧使用传统的深挖沟、大水灌排方法来改造,最终因效果欠佳而放弃,悄然打道回府了。徐旭常能够成功吗?大田实验,不可能采用日本学者深挖、取土、混合、再回填的方法,只能直接撒播脱硫石膏,其他如耕、耙等操作,都与普通农田耕作方式无二。

据徐旭常的学生回忆,他每一次在决定进入新领域时,都已经至少观察和思考了10年以上,所以他要么不出手,一旦出手,就说明信心比较充足。这次也不例外,施用脱硫石膏的当年,40亩试验田出苗率就达到了60%,秋后取得了丰产,第二、三年出苗率分别为80%和100%,产量也有了大幅度提高。当地农民见到改良后第一年的收成就惊讶地说:“这和用灌排法连续改良30年后达到的产量差不多。”

于是,这种盐碱地改良技术一炮而红,从内蒙古到宁夏,再到黑龙江、辽宁、天津、吉林、新疆,改良规模从最初的40亩发展到2016年的20万亩。2010年,在接受媒体采访时,已经跨界转型为一名土壤专家的徐旭常颇为欣慰地说:“美国同行听到我们用脱硫石膏改良碱土取得突破,都吃惊地瞪大眼睛。”2016年,美国农业部宣布,将利用烟气脱硫石膏改良农用土壤作为一项新的国家最佳实践,也就是说,徐旭常的盐碱地改良方法获得了美国官方的承认与推广。

时至今日,徐旭常已故去多年,但我们可以看到,他曾经开创的很多教学和研究方向——燃烧学、煤的低氮氧化物燃烧和高效稳燃、燃煤污染物联合脱除、燃煤重金属污染防治以及碱化土壤改良等等,都在由他的同事和年轻学者们独当一面。这一方面是因为他生前对后辈研究者进行了有意的培养,另一方面也取决于当初所选择的研究方向的生命力和延展力。

更进一步来讲,在任何一个时间点具备先进性的科研方向也总有过时的一天,到了那个时候,徐旭常曾经的团队还能留下什么?那就是徐旭常对新研究领域的选择逻辑。当前,他团队中的很多年轻学者已经在尝试进入新的领域,该如何取舍,这是个问题。“我想,一个学术带头人和一个普通研究人员的差别,就在这儿。”曾经徐旭常的学生、同事,现今清华大学能源与动力工程系教授姚强如是说。他认为,徐旭常做了一辈子科研工作,最大的特点就是把科研方向真正地跟国家需求紧密结合在了一起。当然,对于什么是国家需求,可能每个人都有不同的答案,但这个底层逻辑是不变的,现如今,徐旭常已经将它注入到了自己学生们的心灵深处。

(作者单位:英大传媒集团《能源评论》杂志)

1956年,徐旭常(第二排右二)在哈尔滨与苏联专家及研究生班同学合影。

1959年,徐旭常在清华大学集体宿舍备课。

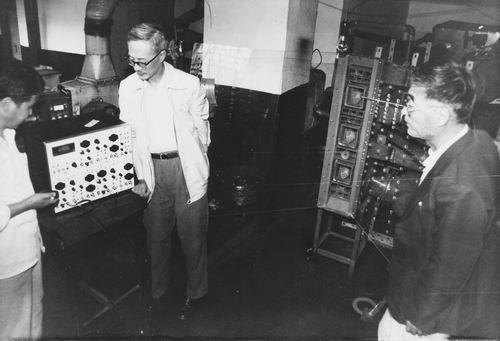

1989年,徐旭常在船型燃烧器流场测量现场。

2009年,徐旭常(右二)参加宁夏盐碱地改良利用高峰论坛。

忆徐旭常老师二三事

吕俊复

不觉徐旭常老师离开我们已经六年多了。当初参加完徐老师的追悼会,“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道?托体同山阿。”满脑子“天地君亲师”传统思想的我,充满了悲伤、失落和惆怅。回到办公室,在百无聊赖间,打开很长时间没有处理的电话留言,看到已经积累了二十多个。其中的绝大部分刚开始录音就挂断了,并没有具体内容。听一个删一个,处理到最后,出现一个比较长的录音,声音略显低沉、乏力:“吕俊复,我是徐旭常。请你方便的时候给我来个电话……”于是,我毛骨悚然,之后是懊恼没有及时处理电话录音,无从知道徐老师想让我干啥,充满了内疚,徐老师最后的要求我没有满足。这六年来,我会时常想起电话录音这件事,不断地猜想他可能让我干的事情,由此会自然联想起徐老师的点点滴滴,想起他对科学的求真、对后辈的关爱和提携、对学术的包容。

读大学时,我第一次了解到徐老师的大名,是因为《燃烧理论》课程使用的教材是徐老师主持编写的,那时徐老师已经是国际知名的学者了。1991年春季,我跟随路霁鸰老师做本科生毕业论文,题目是“关于煤粉燃烧模型与滴管炉燃烧实验”,这是徐老师主持的国家“六五”攻关计划“煤粉燃烧数据库”项目的一部分。有一次,路老师让我给徐老师送一份资料,记得当时徐老师家住在先农坛附近,是徐老师夫人何丽一老师在医学科学院分到的房子。我大约是下午三点左右到的,住房很狭小,进门是一个小厅,他正在小厅里工作。看到我去了,他立即从冰箱里拿冰棍给我吃,并认真地听我这个刚刚开始接触科研的本科生的介绍,丝毫没有大教授的架子。后来徐老师还专门到我所在的实验室,借给我一些英文文献,是关于缩核模型和收缩模型比较的,并对我的毕业论文进行了指导。当时,我年轻气盛,还不知天高地厚地与徐老师争论过,徐老师只是面带微笑地建议我认真思考,他和蔼可亲、温文尔雅的学者风度给我留下了永远的印象。而今,我也已入知天命之年,我猜,徐老师打电话会不会是鼓励我们重视本科生的教学?全身心地热爱学生、关心学生?或者告诫我要谦虚谨慎?

曾经在聊天过程中,徐老师从热能教研组的发展历史,总结了我们科研工作必须具备的特点:坚持工科学术研究的两重性——通过基础研究解决实践问题,也就是近年来清华大学倡导的“顶天立地”,工科研究不能是空中楼阁,问题不能是来自文献,而是源自于实践;研究不是为了发表文章,但是研究的结果必须能够发表文章,这些文章应该体现研究的基础性、解决科学问题。关于这个问题的讨论,作为后学,我完全赞成徐老师的观点。我猜,徐老师来电话是不是提醒我们坚持成果导向,研究面向国民经济的主战场、满足我国社会主义建设的重大需求?

徐老师一直高度关心青年教师的成长、关注严谨求实的科学作风,言传身教地传播科学的求真本质。本世纪初,在岳光溪院士的扶持下,我牵头开展超临界循环流化床锅炉技术的探索研究,超临界水动力的锅内过程和超高炉膛、超大床面的炉内过程突破了已有的经验和实践范围,面临一大批关键科学与技术问题,需要创新解决,我压力很大。有一次在热能工程系系馆前遇到徐老师,针对我工作上的顾虑,他通过对某著名团队数据造假、论文抄袭的深入剖析,传授给我科研的不二法门:踏踏实实作研究,就能取得成果,以此鼓励我,让我充满信心。徐老师一直关心这个项目的进展,在他主持编写的国家能源规划中积极促成了工程示范,并多次询问工程项目进展情况。遗憾的是,徐老师没有看到示范工程成功投运。在他去世一年后,四川白马世界上第一台600兆瓦超临界循环流化床锅炉成功运行。我猜,徐老师打电话也许是想了解示范工程的建设情况,或者督促我们不能满足于此,应该进一步提高效率、降低排放?

作为一名科学家,徐老师当选为中国工程院院士时已经功成名就,但是他不满足于在煤粉燃烧理论和燃烧技术上已经取得的成就,基于对专业的热爱、对科学的执着和准确把握,积极创新,开展相关新方向的跨学科探索,并在烟气脱硫、脱硫石膏改良土壤、燃烧烟气二氧化碳分离、燃烧脱汞等方面取得了开创性成果。这是徐老师等老一辈先生们留下来的财富,我们应该发扬光大。我猜,徐老师打电话来是不是提醒我们,研究思路要放宽,注意瞄准、引领、开拓学科的前沿,为未来的发展做好铺垫?

徐老师关心行业技术进步,积极促进作为电站锅炉技术协作发展平台的普华燃烧中心的业务建设。在他与周力行教授主编《燃烧技术手册》期间,大胆启用新人,很多内容是名不见经传的年轻人执笔。2010年,科学出版社约他编写《燃烧理论及燃烧设备》第二版,他提出让我负责承担,并让陈昌和老师等提供帮助。根据徐老师的意见和理念,我重新编写了这部包含了徐老师和其他很多老师心血的著作,强化了实践环节。可惜的是,他非常重视的这本著作在他离世后才正式出版。我猜,徐老师来电话是不是对于这本著作有了新想法?或者希望我们更加关注学术思想的系统化、传承与发展?

我无缘听徐老师亲自上课,他对我的教育是学术讲座、学生答辩、教研组会等耳濡目染目染的熏陶。他没有门户之见,是宽厚的长者;他不遗余力提携后生,甘当人梯;他学识渊博,高屋建瓴;他勤于耕耘,桃李满天下。我与徐老师的接触不多,但是他留给我的深刻印象让我时刻想起他。伴随常常涌动的内心感动,多次涌起提笔写点纪念文字的念头,奈何又总觉得力不从心、巾短情长,能够拾起的语言难以表达对先生的怀念,屡屡作罢,但总在猜徐老师打来电话的原因。每当面对滚滚红尘深感无奈、失望和倦怠的时候,就会想起徐老师的电话留言:“吕俊复,我是徐旭常。请你方便的时候给我来个电话……”于是我又充满了信心和干劲,继续行走在前进的路上。

(作者系清华大学能源与动力工程系教授、国家科学技术进步奖一等奖获得者)