作者:唐靖 来源:科学网 时间:2016/9/4

周培源(1902—1993),江苏宜兴人,1955年当选为中国科学院学部委员(现称院士),我国理论物理和近代力学奠基人之一,湍流模式理论的奠基人,被称为世界当代流体力学四位巨人之一。他也是著名的社会活动家,曾任北大校长、中科院副院长、中国科协主席等职,曾出访多个国家和地区,接待过许多重要外宾,被誉为“杰出的民间外交家”。他还是杰出的教育家,许多著名学者都曾受教于他,如彭桓武是他培养的第一位研究生,王竹溪、林家翘都曾跟随他做研究,杨振宁、钱三强、何泽慧都曾听过他的课。

由于贡献杰出,1980年周培源获得美国普林斯顿法学博士的称号,1982年获得国家自然科学奖二等奖,1980年和1985年两次获得了美国加州理工学院“具有卓越贡献的校友”奖。季羡林先生曾这样形容周培源:“在晚辈眼中,望之如神仙中人。”时至今日,周先生已离世二十余载,后生如我们,望他更似神仙中人。2016年8月28日,为周先生诞辰114周年。谦谦君子,卑以自牧,他的学术成长历程,值得我们反复思量。

聪慧少年郎 入清华学校

1902年8月28日,周培源出生于江苏宜兴县(现宜兴市)芳桥乡后村,他家是书香门第,家境殷实。其父周文伯是清朝秀才,为人正直,很受乡人尊重。周培源三岁半时便入私塾受启蒙教育,在私塾念了四年多后,1910年,一个出过洋的进士在家乡办了一所洋学堂,父亲认为洋学堂比私塾教育进步,便让他转学。辛亥革命爆发后,帝制结束。周父外出经商,年幼的周培源随他离乡,先后在南京、上海等地求学。

1918年春,周培源考入上海圣约翰大学附属中学,这是美国人办的一所教会学校,收费很高。1919年,“五四运动”爆发,周培源也满怀热忱地参加了上海地区的“五四”运动,但这场运动触怒了校方,开除了几十个学生,周培源是其中之一。被开除后,周培源回到老家自学,因受不了父亲经常的责备,又不愿闷在家中,便常在芳桥的潮音寺内读书看报。某天,他在报上偶然看到一则版面很小的招生广告,得知清华学校(清华大学前身)在江苏省招收5名插班生的消息。

通过勤学与聪慧,1919年,周培源以优异成绩考入清华学校中等科(相当于现在的初中)。很多年后,周培源还饶有趣味地回忆道:“那则报上的招生广告只登了一天,而且是非常小的一条消息,居然被我看到。”

在清华就读期间,周培源对数学产生了浓厚兴趣,并逐渐崭露头角。在读高等科三年级时,他写了人生中第一篇学术论文——《三等分角法二则》,由此开启了长达七十余年的科学研究工作,该文后经数学教授郑之蕃推荐,发表于《清华学报》上。周培源曾写道,郑之蕃是他“青年时期最好、最尊敬的老师”,并称这位老师的教导对他后来“立志一生攻读理论物理学与数学,起了决定性的作用”。

1924年,周培源从清华学校高等科毕业,并荣获庚子赔款留美基金,随即踏上了异国求学的旅程。

习理论物理 随科学大师

早在1919年,爱因斯坦的相对论因日食得到证实,引起世界轰动,国内也掀起了介绍和传播相对论的高潮,周培源受此激励,迷上了物理学。他曾抱有“工业救国”之梦,但最终去了有美国“中西部哈佛”之称的芝加哥大学,决心攻克理论物理学。

彼时的芝加哥大学,有1907年诺贝尔物理学奖获得者的迈克尔逊教授和1923年诺贝尔物理学奖获得者密立根教授,周培源原想跟随这两位在相对论领域卓有建树的学者学习,由于当时消息不灵通,当他抵校后才知,两人已离校。虽未如愿,他仍异常勤奋地求学,以插班生身份入数理系二年级,暑假仍选课,很快便修满了学分,做硕士论文,于1926年3月和12月先后获得该校数学物理学学士学位、数学硕士学位。

在芝加哥大学苦读两年后,1927年初,周培源又到加州理工学院攻博,次年便获理论物理博士学位,并得毕业生最高荣誉奖。从1924年秋到1928年,加上在清华高等科的两年学习(注:当时清华高等科的三、四年级相当于美国大学的一、二年级),周培源仅用了五年半时间便拿下了学士、硕士、博士三个学位,这在清华学校留学生史上是空前的,也从侧面反映出他在美国求学期间的勤奋刻苦。

1928年秋,周培源赴欧洲,先后跟随两位日后的诺贝尔获得者海森堡(1932年获奖,量子力学奠基人)、泡利(1945年获奖)从事量子力学研究。1929年9月,在结束了5年美欧求学生涯后,周培源在清华大学校长罗家伦的邀请下回国,成为清华大学物理系最年轻的教授,时年27岁,且是清华大学第一位理论物理学家。在回国与否这件事上,周培源从来没有犹豫过,他曾在给美国朋友的信中十分清楚地写道:“我们这一代人是拿着国家的钱出来留学,我们就是要回来做事。”

烽烟岁月里 潜心教与研

周培源一生的学术研究主要集中在爱因斯坦广义相对论引力论和湍流理论两个领域。在“九·一八”事变后,为利用科学服务于抗战,他从对广义相对论的纯理论研究转向了有很大应用价值的流体力学湍流理论、空气动力学等,以待机报效祖国。

1936年—1937年间,利用清华休假机会,周培源赴美国普林斯顿高等研究院,参加爱因斯坦主持的广义相对论讨论班,他是目前仅知的唯一一位在爱因斯坦身边长期从事相对论研究的中国人,并完成了题为《爱因斯坦引力论中引力场方程的一个各向同性的稳定解》的论文,在1937年发表于美国数学杂志上。

抗战全面爆发后,清华、北大、南开三校辗转迁至昆明,组成西南联合大学,周培源举家随校南迁,为躲避日机频繁轰炸,许多老师被迫安家于离校颇远的城外。周培源选择了西山山麓滇池边龙王庙村一栋小楼,离校约19公里之远,且只有小路。为解决交通问题,他买了匹马,取名“华龙”,周培源骑马成了西南联大校园里一道风景线,还被笑称为“周大将军”。后因物价上涨,他买不起马的草料,只好卖掉,买了辆自行车。

环境虽艰难,周培源却迎难而上。早在1935年12月,为教育学生学习物理学也能为国防服务,他开设了弹道学课程,在西南联大,他仍开设这门课,何泽慧便是在此时深受老师“科学救国”思想的感召,后赴德读研,专攻弹道学。

在对湍流理论进行多年研究后,1940年,周培源在《中国物理学报》上发表了《关于Reynolds求似应力方法的推广和湍流的性质》,该文在国际上首次提出需要研究湍流的脉动方程,并用求剪应力和三元速度关联函数满足动力学方程的方法建立起普通湍流理论,为以后湍流研究开辟了一个新方向。周培源不仅吸引了林家翘、郭永怀等人到他身边学习,还激发了西南联大许多学生对流体力学的兴趣。事实上,早在1933年,他便指导研究生王竹溪研究湍流,第二年,王竹溪便在《国立清华大学理科报告》上发表了《旋转体后之湍流尾流》一文。

1943年,周培源再次赴美休假,回到加州理工学院任访问教授,在这里,他继续深入研究湍流理论。1945年,他在美国《应用数学》杂志上发表了《关于速度关联和湍流脉动方程的解》,进一步完善和发展了他在1940年提出的思想,在国际上产生了重大影响,至今仍被引用。十年后,他所提出的湍流的解在国际上发展为湍流的模式理论,周培源也被公推为湍流模式理论的奠基人。

后来,周培源还参加了美国国防委员会战时科学研究与发展局海军军工试验站从事鱼雷空投入水的战事科学研究。即便待遇优厚,周培源仍明确提出:不做美国公民;只担任临时性职务;可以随时离去。1947年,周培源举家告别美国优渥的环境,回到祖国,继续执教于清华大学。

在20世纪50年代,周培源又提出了小涡旋模型,发展了均匀各向同性湍流理论,并于1982年获国家自然科学二等奖。1988年,他又提出了用逐级迭代法代替传统的逐级逼近法,使平均运动方程和脉动方程联立求解变为现实,这一重大进展是国际湍流理论研究中的一大创举,是模式理论的新飞跃。

而1979年,在阔别相对论领域40多年后,已77岁高龄的周培源赴意大利参加纪念爱因斯坦诞生100周年的第2届格罗斯曼会议,他惊异地发现相对论领域的一些根本问题与40多年前相比无实质性进展,这激发了他重新研究广义相对论的决心。1982年4月,周培源发表了《论爱因斯坦引力场论中坐标的物理意义和场方程的解》等文章,在求解爱因斯坦引力方程方面取得了重要进展,他还常登国内外讲台报告他最新的研究成果,思维敏捷如年轻时。此外,尽管年事已高,周培源仍孜孜不倦地指导研究生,始终奋斗在教育第一线,如1991年,虽已年近九旬,他还招收了一名力学专业的博士研究生。

社会活动家 敢直言进谏

除了在学术上的卓越成就和杰出教育家身份外,周培源还是著名的社会活动家,他曾任中国科协主席、政协副主席等职,在组织领导我国的学术界活动、推进国内外交流合作方面作出了重要贡献。

做人要有担当且能讲真话,是周培源奉行一生的原则。他敢直言进谏,早在1956年,在毛泽东召开的知识分子座谈会上,周培源对当时国内学习苏联,将大学的研究力量转至科学院明确表示反对,认为学校也应成为科研重地。这些话,是当时很多人想说却不敢说的。

文革动乱,周培源也难于幸免。尤其是当批判爱因斯坦的硝烟弥漫时,因为是国内研究相对论的权威,所以陈伯达在部队的护送下来北大校园找周培源,要他带头批判爱因斯坦和相对论,周培源毫不含糊地直言:狭义相对论搞不动,广义相对论有争论。言下之意即狭义相对论是科学已经证实的,批不了;广义相对论,在学术上有争议,可以讨论。

1971年年底,在国务院科教组召开的全国高教工作会议上,周培源又做了个语惊四座的发言,他强烈呼吁要重视理科教育和基础理论研究,忽视它们是无知和短视的行为。1972年春,他写了《对综合大学理科教育革命的一些看法》一文,批判了“四人帮”鼓吹的“以工代理”或“理向工靠”的谬论,强调工和理、应用和理论都必须受到重视,不能偏废。这在国内科教界引起强烈反响。他还上书周恩来总理陈述基础理论的重要,得到总理支持。在政治高压面前,周培源没有屈服。

而1980年,周培源受命担任团长,带领中国教育代表团出访欧美多国,他借此机会带着对今后我国教育应如何办的思考,有计划地考察了欧美多所大学,不仅包括名校,连一些不太出名的学校也在他的考察范围内。每到一处,除介绍自己的学术成果外,他还与学校各阶层人士深入交谈,上至校长等各方领导,下至教授、学生、中国访问学者等。在当时我国基础科研几近毁灭的情况下,高等教育该如何拨乱反正、何去何从,对他而言,是至关重要的问题。

回国后,周培源结合自己50多年的教育经验,写了题为《访美有感——关于高等教育改革的几个问题》的长文,从师资水平、人才培养、学术现代化、思想教育和高等学校的领导五个方面,就如何提高高等学校的教学水平提出了自己的见解。这是继《看法》一文后,周培源对教育理论的又一重要贡献。他在文中强烈地批判了对知识分子采取的过“左”政策,认为不应以“红”代“专”,不应随意给社会学、心理学扣上资产阶级的帽子……

这是一篇实实在在的讨“左”檄文,是一个年近八旬的老教育家的肺腑之言。虽然当时已是新时期,但“左”倾顽症仍不时发生,反“左”代价仍巨大,因为这篇文章,周培源被教育部发红头文件批判,但时间检验了一切,他的一些观点,如今仍应践行。

而在1981年辞去北大校长职务后,周培源还担任了全国政协副主席、九三学社主席、中国科协主席等职,继续为我国科学技术的发展、推进民主化进程奋斗。比如为了三峡工程的民主决策,他曾多次实地调研,听取多方意见,屡次上书中央,强调要经过严谨的科学论证,不要匆匆上马,忧国忧民之心历历可见。但对三峡工程的讨论和投票,却是在周培源受阻而未出席的政协会议上宣布通过的。一向主张科学决策和民主决策的周培源,颇感失望。

岁月匆匆易逝,1993年,周培源因病逝世,享年91岁。他虽是学界泰斗,却一生都谦恭有礼。多年前,他曾为爱因斯坦拍照,后来女儿问他,为何不与他合张影呢?周培源说:“他是爱因斯坦,那么伟大,我怎么能站到他身边去呢?”

所以,当人们谈及周培源,均有口皆碑。陈省身说他是一个豁达而公正的人,是一位杰出的科学家和教育家,亦有高度的行政才能;钱三强说他是自己从事物理学习的好老师……时至今日,周培源仍是许多学子耳边常听到的名字。他桃李满天下,荣誉数不清,但在上个世纪的风云突变里,周培源始终不计荣辱,正直无畏,像大河一样奔突着向前。

(本文写作中得到周培源女儿周如玲博士与导师张藜教授的细心审稿与指正,特此感谢。作者单位中国科学院大学人文学院)

1955年钱学森归国,受到中科院副院长吴有训(右)和北大教务长周培源(中)欢迎

1963年底,周培源在家中与学生黄永念(左一)、李松年(右一)讨论学术问题

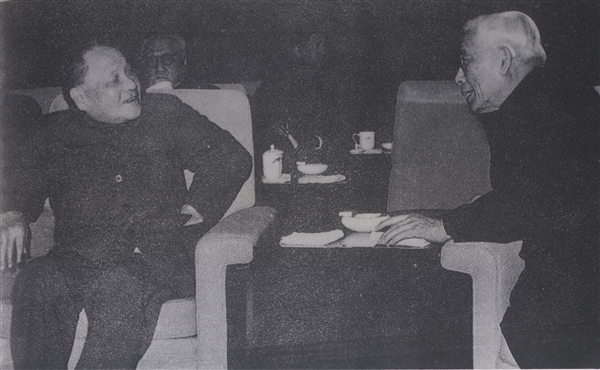

1980年3月,周培源在中国科协第二次全国代表大会上与邓小平同志亲切交谈

1987年6月,周培源赴美国波士顿,在“林家翘教授70寿辰学术讨论会”上做学术报告

延伸阅读:

任之恭回忆周培源

——节选自《祝贺周培源先生九十高寿》(原文见《科学巨匠 师表流芳》)

文/任之恭

培源和我至少有三种共同点:同学、同系、同住(在昆明同住好几年)。培源在清华比我高两班,我们都在物理系当教授,我们两家同住又同吃多年,从没闹过意见,这种亲密及和睦程度,诚然难能可贵。在昆明的初期,周家已有两个女孩,如枚与如雁,我们那时新婚没有孩子,我们都爱如枚和如雁。到后来,日本飞机每次有27架来轰炸,我们住处虽有一个防空洞,但大都还是到城外郊区疏散,遇有警报,大家都拖儿带女,快步往城外跑。有一次某一昆中学校,被炸得很厉害,死伤满地,人头血皮贴在墙上,惨不忍睹。那时大家感觉昆明城里不是久居之地,最好能迁居到郊外居住。后来周家找到昆明湖西边龙王庙住下,我家挑一处西北郊区梨园村惠老师家里,原来用做牛马厩的一个地方,将就安身,理由是因为它靠近我工作的地点(无线电研究所),过了些时,西南联大的许多同事也都住在同一个大院子。周家和我家虽然相隔十几里,但仍然保持经常来往。

1972年春,尼克松、基辛格访问中国,打开了中国与美国之间门户关闭的局势,有少数华裔人士就立刻捷足先登地访问中国。我的几位熟友劝我领头组织一个华裔学者团体,我起初不肯答应,以后才觉得不妨一试。我的头一步试探,就是写一封信给周培源先生,问他像我们想象的一个相当大的华裔学者团体,回中国探亲、参观与访问,中国政府是否认为合适;同时我请他透露一点消息,表示我们想念祖国,帮我们说些好话;我还问培源另一项事体,我们的四女小瑞(学名峻瑞)坚持要到北京大学留学一年(她在耶鲁大学已呆过三年)的问题,我明知本人无权决定此事,我在信里请教培源关于小瑞的意向,是否办得到。培源的回信说他完全赞成我们团体参观访问的事;关于小瑞的请求,他想向周总理直接请示。

接到培源的回信,我才增加信心,决定向前进行,组织一个12位学者团体(连家眷算一共27人),这就是“美籍中国学者参观团”的来由。我们大家决定以任之恭为团长,林家翘为副团长,戴振铎为总干事。现在不提种种问题,如得不着签证护照的复杂性,还有敌对方面以诡计破坏访问中国的各种花样等等,只说我们最后居然能够经由香港进入祖国领土,在深圳遇着许多专门来接我们的旅游局的人们,我们当时兴高采烈的情绪,不可言喻。

我们由深圳坐火车经过广州、杭州到上海,后来我们全体由上海直飞北京。当飞机降落北京飞机场时,周培源先生领头100多人来机场欢迎我们,来的人包括我们团体成员的亲戚朋友,周夫人王蒂澂(及周家大小)和我、我的老伴陶葆柽一一亲切拥抱,表示25年多阔别的热情,情景十分感人。我们在北京参观了附近的许多名胜。有一天,忽然接到周恩来总理要接见我们团体的喜讯,我现在把这富有意义的事件叙述在下面。

7月14日,周总理在人民大会堂接见我们这个大团体。由晚间9:45分钟开始,在座有好几百人,包括政府领导人、科学院及研究所科学家、各大学教授及学术界许多人士、旅游局各位负责人,真是一个打破记录的盛会。周总理谈笑风生,要听取海外学人以及青年(提起“长发”青年,引起大家笑声)的意见。同时,他向我们说明祖国的各种政策,并且还亲切地指示我们,应该如何促进、推动和改善中美两国间的学术关系……

关于小瑞在北大留学的请求,培源先生早已向总理请示,准许小瑞学习一二年。以后小瑞留在北京,经常得着培源先生在学习与生活上循循善导,无微不至的照顾,我们感激不尽。

(作者任之恭(1906—1995年),系美籍华裔著名科学家,与周培源曾是清华学校同学、西南联大同事。)