作者:蔡志栋 来源:文汇报 时间:2015-07-24

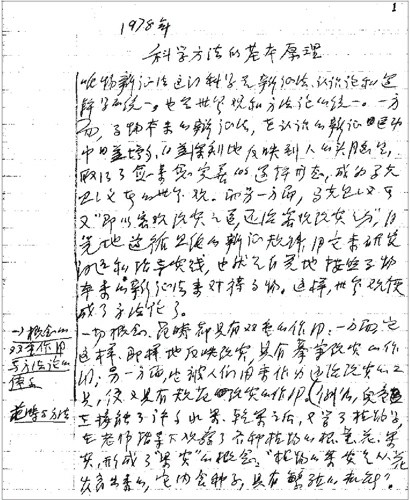

冯契《科学方法的基本原理》手稿,1978年。

用冯契先生的话说,“新文化运动使中国哲学在近代化进程中的批判对象和战斗任务更加明确起来了。”新文化运动在认识论和伦理学上提供了走向“智慧说”的环节。

一百年前的1915年,在中国思想史上发生了两件大事。其一为众所周知的《青年》杂志的创刊,这本其后更名为《新青年》的杂志揭开了新文化运动的序幕。第二件事是,在20世纪下半叶创立了“智慧说”哲学体系的冯契先生(1915-1995年)呱呱坠地。

一百年后再看这两件事,他们不仅仅有着时间上的巧合,而且,更加重要的是,我们可以发现,冯契先生的“智慧说”本质上是对包括新文化运动在内的中国近代哲学革命的继承和发展。

中国近代哲学革命与“智慧说”

冯契先生认为近代中国的时代问题是“中国向何处去?”在思想上,这个问题表现为中国近代发生了一场哲学革命。这里的“近代”是广义的,实际上包含了1840年前后直至当下;他甚至认为,这场哲学革命还在继续(《智慧的探索》,华东师范大学出版社,1996年,第29页)。所谓哲学革命,指的是在认识论、方法论、逻辑学以及人的自由问题也即理想人格问题上所作出的思想突破。冯契先生这方面的思想,集中在35万字的《中国近代哲学的革命进程》一书中。与之相联系,可以成为我们思考背景的是,冯契认为中国古代哲学已经完成了,并且形成了两个圈。一个圈从先秦时代到荀子获得总结;另一个圈从秦汉时期开始,到明清之际获得总结。冯契先生这方面的思想,集中在三卷本的《中国古代哲学的逻辑发展》一书中。两相对比,便可明白冯契先生以哲学革命概括中国近代哲学发展史的用意之所在:因为这场哲学发展尚未达到总结阶段,各个哲学家分别提出了若干环节,指向着组成一种更圆满的哲学。在冯契先生那里,这种哲学就是为其独创的“智慧说”。

对于这场哲学革命,冯契先生认为,在认识论问题上,毛泽东所提出的“能动的革命的反映论”其实已经对中国近代认识论做出了基本总结;但是,这场革命存在着若干不足:

一、在方法论和逻辑学问题上,人们对辩证逻辑的研究还很不够,近代哲学在方法论上的成果也没有获得系统总结。有的研究辩证逻辑的人轻视形式逻辑,有的研究形式逻辑的人轻视辩证逻辑,视之为“形而上学”。

二、在人的自由问题上,形成了一个唯意志论的传统。冯契先生首先把自由问题理解为道德自由、伦理学问题,他认为,一个真正自由的道德行为必须具备以下三个要素:存在道德规范;对道德规范有理性认识,发挥理性的自觉性品格;发挥意志的自愿性品格,能够选择为善为恶或者选择哪种道德规范,并且坚持下去。相对而言,由于中国近代斗争是一个时代要求,对意志的重视超过了理性。在20世纪中国历史中,唯意志论和宿命论同时泛滥,自觉性和自愿性不能有机结合,说明人的自由问题没有获得很好的解决。

而冯契先生所独创的“智慧说”就是对这场哲学革命的继承和发展。

所谓智慧,指的是对宇宙和人生根本原理的洞察。“智慧说”又叫广义认识论。之所以如此称呼,因为一般的认识论或者知识论研究的是从无知到有知的问题,“智慧说”还要研究从知识到智慧的发展。与以上对中国近代哲学革命进程的理解相结合,冯契认为在知识论问题上,“能动的革命的反映论”应该被我们继承并发扬光大;以此为基础,冯契先生提出“化理论为方法”和“化理论为德性”。在此,“理论”指的就是“能动的革命的反映论”。从这两“化”的提法中,我们也能看出冯契先生的苦衷:他试图以中国近代哲学革命过程中获得了基本总结的成果来指导存在问题、没有得到反思的部分,此即方法论、逻辑学问题以及人的自由问题。

认识论与伦理学

我们对冯契先生的新文化运动的观点的理解,必须置于如上背景中。用冯契先生的话说,“新文化运动使中国哲学在近代化进程中的批判对象和战斗任务更加明确起来了。”(《中国近代哲学的革命进程》,上海人民出版社,1996年,第255页)新文化运动在认识论和伦理学上提供了走向“智慧说”的环节。

在认识论上,冯契先生认为,李大钊提供了理性主义的环节。他提出“民彝”说,要求“振其自我之权威,为自我觉醒之绝叫”,目的是唤醒人的天赋理性;他主张尊重“真理的权威”,认为通过“查事之精”和“推论之正”相结合,就能够判断“言论之挟有真理否”。李大钊的理性主义包含着唯物主义的因素。

陈独秀提供了经验主义的环节。他也讲理性,但是他的理性是与经验主义结合在一起的,在逻辑上特别重视归纳法。他说:“今欲学术兴,真理明,归纳论理之术,科学实证之法,其必代圣教而兴欤?”同时,他割裂科学与想象,一方面,他认为想象是“抛弃主观之理性,凭空捏造,有假定而无实证”;另一方面,他要求真理是客观的,不是想象构造出来的。

胡适则对认识论和方法论的内在环节做出了更详尽的讨论。他在方法论上提出了三点:1、“拿证据来”,具有实事求是精神的一面。2、“科学的实验室态度”,其核心就是“大胆的假设,小心的求证”,对假设和验证、归纳法与演绎法都作出了刻画;3、“历史的态度”,其实质就是历史主义的方法。胡适的问题在于他忽略了认识论、方法论的唯物主义前提,忽略了实验科学如何运用数学方法、演绎逻辑以使假设变为科学化,而且,他不懂辩证法,其方法具有明显的局限性。

梁漱溟提供了直觉主义的环节。他用直觉来解读儒家的仁,“仁就是本能,情感,直觉”。他认为理性的本质就是直觉、情感,是与通常所说的计较利害的理智不同的。“理性、理智为心思作用之两面:知的一面曰理智,情的一面曰理性。”冯契用直觉主义来刻画梁漱溟,一定程度上具有克服其他思想家对非理性因素重视不够的弊病。

在人的自由问题上,尤其在伦理学领域,冯契认为新文化运动在这方面瑕瑜互见。

他指出,陈独秀主张功利主义的快乐论,主张在利己的基础上利人,这种伦理学一方面尊重个人的快乐,另一方面尊重个人的意志,从而肯定了道德责任。但是,陈独秀把“执行意志,满足欲望”看作人性始终不变的要求,陷入了抽象的人性论;并且把意志形而上学化,陷入了唯意志论。

李大钊的突出之点尤在于主张社会主义和人道主义相统一的社会理想和人生理想,主张“物心两面的改造,灵肉一致的改造”。他相信唯物史观能够给人提供新的人生观,继承中国近代“脚踏实地的人生观”和“乐天努进的人生观”,提出“尊劳主义”和群众“自己解放自己”的观点。冯契明确表示,李大钊“使马克思主义在中国获得了一个富于生机的开端,显示出了强大的生命力”。(同上,第284页)。

梁漱溟主张通过直觉的窗户,达到内里的生命与宇宙的生命相通,达到主客观融为一体的境界,这也即仁的境界。梁漱溟甚至认为,“一任直觉活动的人才是真正有美德的人”,高度突出了道德行为中的自由意志的维度。

从“智慧说”的视域来看,冯契先生的以上论述的意义就在于,他揭示了新文化运动诸人在中国近代哲学革命过程中,提供了组成“智慧说”的若干环节。

在认识论上,这个时期经验主义、理性主义、直觉主义都登上了历史舞台,他们各自呈现了正确的认识论、方法论的某个环节并加以夸大;最后“能动的革命的反映论”进行了总结。在道德自由的问题上,这个时期唯意志论泛滥,唯有李大钊提出了“大同团结和个性解放相结合”的光辉命题,成为了这个时期最高的理论成就;但,这本质上只是一个开端,还需要深入而详细的展开。“智慧说”提出的“人的自由与真善美”的命题就旨在这方面进行发展。

两个新的特征

冯契先生对新文化运动的观点,还有另外两个特点值得高度重视。

第一个特点:一方面是多元并存的立场,另一方面对各种思潮中腐朽的成分不遗余力地大加鞑伐。

所谓多元并存,指的是冯契对新文化运动的研究绝非局限于自由主义或者中国化马克思主义,而是把文化保守主义(用他的话说是“东方文化派”)也囊括进来。在新文化运动时期,中国自由主义的代表是胡适,中国化马克思主义的代表是陈独秀和李大钊,文化保守主义的代表是梁漱溟。当然,从哲学史研究的角度看,必须尊重历史。可是,把历史认定为三家并存本身,就显示了某种视野。窃以为这点不能轻易忽视。联系上文在认识论、伦理学问题上新文化运动的得与失,这三家的并存不仅是尊重历史事实,而且具有哲学建构的重要意义。

但是,这并不意味着存在即合理。冯契先生不仅指出自由主义、文化保守主义、早期中国化马克思主义各自存在着某些不足,而且,在这些思潮之中,他是有着自己的评判立场的。“‘打倒孔家店’的口号虽被某些人视为过分激烈了,但当时是完全必要的。李大钊作了解释:孔子早被历代权势者奉为‘偶像权威’,儒学造成为‘专制政治之灵魂’,所以反封建便必须批判儒学,批判那作为纲常名教的理论根据的天命论和经学独断论。”(同上,第255页)。

这段话今日看来,仍然值得深思。绝非一句“冯契先生也陷入了反传统的窠臼之中不能自拔”之类的话语能够轻易打发的。从那个年代过来的人有着旁人难以体会的经历,诸多观点往往发自肺腑,我们这些过于现代的人在远离了那个时代之后,却很可能如鲁迅所说,视痈疽为灿烂的桃花。今日我们高度重视中华传统文化,但不必多说,从毛泽东开始,就一再要求区分精华与糟粕。我们所要保持温情和敬意的,从来不是传统文化本身,而是传统文化中的优秀成分。此不必多言。

第二个特点,在人的自由问题上引入了美学思想。冯契先生认为中国现代美学的一大特质就是对崇高的高度重视。这点充分体现在新文化运动主将鲁迅身上。

朱光潜先生认为,艺术的最高境界都不在热烈,而在于和平静穆。“陶渊明浑身是‘静穆’,所以他伟大。”对此鲁迅表示反对。他认为,不能忽略陶渊明也曾写过“精卫衔微木,将以填沧海;刑天舞干戚,猛志固常在”,这是金刚怒目式的美。冯契先生当然也肯定朱光潜先生在美学形式主义过程中的积极作用,但是,他认为,从审美现代性的角度看,鲁迅的言论值得重视,因为他揭示了“中国古典美学中有一个比‘和平静穆’、‘羚羊挂角’更为重要的‘不平则鸣’的传统。”(同上,第397页)。笔者以为,虽然冯契先生这里认为中国古典美学中也有崇高,但是,这更多的是现代性的投射。这就意味着,在新文化运动时期,崇高作为一种现代的审美经验,被鲁迅注意到了。它的内涵在内容上表现为文艺为人生,在表现形式上则是热烈、激烈。

需要略微多说几句的是,这并不意味着王国维、朱光潜、宗白华等人没有主张崇高、壮美的言论。其后也有研究者认为中国近代美学史上存在着一个崇高的传统。这里重要的是,冯契先生认为,新文化运动时期,在人的自由问题上,审美领域的崇高被注意到了。这就是说,人面对着世界的自由度得到了更高程度的肯定。因为按照康德,所谓崇高恰恰是在生命力受到暂时的阻滞之后更加强烈的喷射([德]康德著,宗白华译:《判断力批判》,上册,商务印书馆,1964年,第84页),这是人的本质力量更深沉的呈现。不过,与20世纪中国的激进气质相联系,崇高也被过度肯定,需要得到另一种反思。

(作者为上海师范大学中国传统思想研究所暨哲学学院副教授)