作者:杨昊成 来源:文汇报 时间:2015年07月03日

钱锺书的牛津大学毕业证书颁发于1937年10月29日。然而,出乎人意料的是,他并没有像其他学生那样接着走下面一步,即申请学位。因此,从理论上说,钱锺书在牛津并没有被授予任何学位。

中国学生进入牛津大学学习是19世纪末的事情,而且人数不多。牛津大学的学生总是隶属于某个学院,但也有非学院制可供选择:1868年,牛津大学成立了“非学院制学生事务委员会”(DelegacyofNonCollegiateStudents),为学生提供无需缴纳学院制学生应交费用的大学教育。早期留学牛津的一些中国学生之所以选择非学院制,要么是因为他们没能进入某个学院,要么是因为他们觉得非学院制更省钱。那时吸引中国学生的学院主要有六所,分别是基督教会学院、耶稣学院、新学院、林肯学院、埃克塞特学院和莫顿学院。埃克塞特学院于1910年迎来了第一位中国学生,这位名叫LeungLuen Chiu的中国学生生于广州,从小在英国接受教育,是香港富商梁仁甫的长子。我们几经努力,都没能找到这位中国学生的中文原名,只知道他名字中的前两个字为“梁銮”,Chiu中文为何,待考。我们从那一年埃克塞特学院的新生入学照上,可以看到这位穿着齐整的中国学生相当自信地站在后排的位置上,右边半个肩膀为同学所挡。这位梁姓学生似乎并未参加学校的毕业考试,但后来到伦敦当了一名合格的律师。

梁姓学生(后排右起第二人)进入牛津大学时的注册照

本文介绍的对象,其家庭背景不如梁姓学生那么富裕,但极有文学教养。这名青年携夫人于1935年秋来到了埃克塞特学院。这名青年就是钱锺书,他之所以能到牛津留学,首先得益于1909年设立的庚子赔款奖学金。

庚子赔款与英国文学牛津留学生

1933年,英国政府庚子赔款管理委员会南京董事会开始了一项资助中国学生前往英国留学的计划,为期三年。该奖学金为每一位受益者提供的具体资助额为:服装费20英镑,往返英国的交通费80英镑,每月学杂费及生活补贴24英镑。这在当时是相当优裕的条件了,可以确保每一位留英学生三年中无忧无虑地生活、学习。

留英学生的选拔考试始于1933年夏。那时强调理工科方面的紧缺人才的培养,而派往英国留学的学生,大都去了伦敦大学。与此同时,庚款奖学金的设立,也有促进中英文化交流的目的,所以每届考试都设有英国文学方向的留学名额。竞争异常激烈,参加考试者虽然都是各路英豪,但第一年186名候选人中,最终胜出的只有9名。其中19名参加了英国文学科目的考试,只有一人获得了这份难得的奖学金,这位幸运者名叫李祁,是一位才女。事实上,首届被录取的9个人中,只有李祁去了牛津,其余8人,除了学医的林兆耆去了利物浦大学之外,其他如王葆仁、石声汉、吴大任、钱清廉等都进了伦敦大学,在那里开始了他们各自理工科专业的学习。

第一批9名留学生1933年10月间到达英国,入学程序都是他们到达后开始的。李祁被安排在牛津大学攻读学位,可是她到的时候,英国各大学已经开始了秋季学期的教学。设在伦敦的英国大学中国委员会想方设法为李祁在牛津大学女子学院学生社团(Societyof Oxford HomeStudents,即如今的圣安学院)谋得一席,最终于1933年10月28日接受了李祁。李祁于10月31日注册入学。由于她入学迟,所以直到1934年3月9日才正式进入英文系。她以一篇题为《作为自然诗人的雪莱与李白之比较》(“AComparison of Shelly and Li PoasPoetsofNature”)的论文,于1936年12月12日获得文学学士学位。

第二届即1934年的考试在南京举行,至少有289名候选人参加了考试。英国文学科目考试中得分最高者,也是本届所有候选人中得分最高者,是后来鼎鼎大名的北京大学一级教授俞大絪女士,总分100分,她得了81.65分。俞大絪因此获得了1934年唯一一个前往英国攻读英国文学的奖学金名额。俞大絪出国前已经结婚,丈夫是后来著名的化学家、中科院院士曾昭抡教授。俞大絪来到牛津,11月6日注册进入牛津女子学院学生社团,1935年3月15日被英文系正式录取。她撰写的论文题为《查尔斯·卫斯理及其诗歌》(“Charles WesleyandHisPoetry”)。1936年10月30日,俞大絪完成了所有学业,之后又通过了论文答辩,于1937年6月24日被授予文学硕士学位。

钱锺书参加1935年留英考试

1934年10月,董事会决定将第三年的留学生人数增加至25名。考试科目总数14门。董事会指定国内50名知名学者就这14门科目进行命题和阅卷,其中就包括:周其动、楼光来(负责英文、欧洲文学、英国诗歌、英国戏剧和英国小说)、段锡朋(负责国民党党义)、梅思平(负责国民党理论)、傅斯年(负责国文与中国历史)和伍叔傥(同时负责国文)。本次考试由“一般科目试卷”(General Paper)和“专门科目试卷”(Special Paper)两部分组成;一般科目包括国民党党义、国文和英文,专门科目包括欧洲文学史、英国诗歌、英国戏剧和英国小说。第一部分占35%,第二部分占60%,其中一般科目又分国文和英文两部分,分值为15%和20%。剩下5%的分值给了“相关出版物”。

考试于4月初在南京中央大学和国立北京大学同时举行,共有262名学生参加了考试,其中11名中途退考。参加英国文学科目考试的考生共17名,其中之一即钱锺书。我们没有找到钱锺书每一门具体科目的考分记录,只知道他于4月1—3日参加了体育考试,4日参加了一般科目考试,5—6日参加了专门科目考试。考试结果,钱锺书获得了令所有人震惊的87.95的高分,这是三年来所有候选考生参加的所有考试中最高的分数。

令人惊喜的是,这次考试的实际试题在董事会的档案中保存了下来。从每一份试卷的样题我们可以看出,为了得到某一科目的奖学金,考生需要具备怎样的知识水平和实力。考题的形式主要是论文写作,其中包括以下这些题目:

一、一般科目

1.国民党党义

请根据国内外形势,论述如何遵从并实行三民主义,采取适当政策,以拯救和保存中华民族。

2.国文

论“学然后知不足”

3.英文

1)选择以下两项中的一项写一篇文章:(1)我的科学训练;(2)一位学者的画像

2)将以下段落译成中文[英译中的内容选自约翰·亨利·纽曼(JohnHenry Newman,1801-1890)的《大学教育的目的》(“TheAim ofa UniversityEducation”)。]

3)将以下段落译成英文[中译英的内容选自孙中山《三民主义》关于民族主义的第六讲。]

二、专门科目(英国文学)

1.欧洲文学史

共七题,任选五题进行论述,其中的1、3、6题分别为:

1)古希腊悲剧与莎士比亚悲剧这两种戏剧艺术的主要区别是什么?试举例以说明之。

3)就以下题目作出简要评论:a、《新生》和《神曲》中的贝雅特丽齐(Beatrice);b、但丁《地狱篇》中的维吉尔诗风;c、但丁的冥府三界之旅

6)圣伯夫(Sainte-Beuve)的文学批评原理与方法

2.英国诗歌

共七题,任选五题进行论述,其中的1、3、4题分别为:

1)《仙后》的故事和论点是什么?斯宾塞诗歌有何文学特点?直接或间接引用任意段落以说明之。

3)简要叙述清教时期的玄学派诗歌

4)布朗宁与丁尼生之比较

3.英国戏剧

共五题,任选四题进行论述,其中的1、3题为:

1)指出伊丽莎白时代的舞台特点及其对莎士比亚戏剧的影响。

3)概述麦克白的行为,追踪其道德品行逐渐堕落的轨迹。麦克白夫人身上是否存在类似的变化?

4.英国小说

共五题,任选四题进行论述,其中的1、4题为:

1)概述18世纪英国小说家。

4)“简·奥斯丁的艺术,本质上更接近托马斯·哈代,而不是菲尔丁或萨克雷。”试以《傲慢与偏见》《还乡》《名利场》和《汤姆·琼斯》为例,论述这一观点。

钱锺书进入牛津

庚款管理委员会董事会通过其成员之一,欧内斯特·理查德·休斯(Ernest Richard Hughes),与位于伦敦的英国大学中国委员会建立了合作关系。休斯即著名汉学家修中诚,曾在中国内地做传教士,其间结识了包括陈寅恪先生在内的诸多中国学界名流,时任牛津大学中国宗教与哲学高级讲师(Reader)。1933年,董事会主席、中央研究院代理院长朱家骅写信给当时正在伦敦的休斯,其中有这样一句话:“先生若能采取步骤,逐步推动董事会与大学中国委员会之间的和谐与合作,鄙人将不胜感激。”结果是,董事会授权伦敦的中国委员会帮助所有获得奖学金的中国学生进入各英国大学并给与指导。负责所有有关事务的关键人物,是大学中国委员会的主任兼学生顾问H.T.西尔科克(H.T.Silcock)先生。

英国大学中国委员会成立于1926年,5月18日举行了第一次会议。次年冬天,委员会首任主席,剑桥大学基督学院院长亚瑟·希普利爵士(SirArthur Shipley)对委员会的成因有如此描述:“经友好人士社团(SocietyofFriends)倡议,去年夏天成立了一个小规模委员会,旨在促进中英之间更加紧密的文化关系。”委员会最初的工作,主要是组织中国的一些著名学者用英语开设讲座,同时也为中国留学生的课程学习提供建议,或是为他们提供获得实际经验的便利,作为其学习工程学或类似课程的辅助。1930年秋,中英政府决定从1901年的庚子赔款中拨出20万英镑,作为对委员会工作的资助,从而改变了委员会的性质。1932年2月29日,委员会“皇家宪章”获得批准。

有关钱锺书进入埃克塞特学院和英文系的文件没有留存下来,但另两位学生的档案却留存至今,它们的主人分别是钱锺书前、后一年进入牛津的俞大絪女士和来自福建的赖宝勤小姐。这些档案文件显示,西尔科克先生在帮助获得奖学金的这些中国学生进入牛津各学院学习这件事上,曾起过十分重要的作用。

从俞大絪和赖宝勤的档案中,我们大致可以猜测到西尔科克在帮助钱锺书进入牛津过程中所做的具体工作:西尔科克会给当时埃克塞特学院的院长罗伯特·雷纳夫·马瑞特(RobertRanulph Marett)写一封申请信,要求让钱锺书以见习生(probationer student)的身份进入牛津,攻读英国文学方向的学士学位。他会在信中跟院长解释说,钱锺书是庚款奖学金获得者;他也会简要说明奖学金获得者的选拔标准,即,一个初级学位(学士学位),以及至少两年的研究、教学或实践经验。接着他会按照惯例,强调帮助这些学生充分利用在英国的三年时间,尽可能多学习一些东西,并安排其中的一部分进入牛津学习的重要性。西尔科克会告诉院长钱锺书的出色表现,说他如何以最高分获得了那一年英国文学方向唯一的一份奖学金。他还会提示钱锺书的推荐人是谁。除此之外,西尔科克还会附上钱锺书的简历,其中包括钱锺书上过的大学、毕业时间、所得学位、荣誉、毕业后从事的工作、中英文出版物等信息。委员会为西尔科克提供了一辆办公用车,他就用这车送学生到牛津接受面试,也用它办理相关事务。

罗伯特·雷纳夫·马瑞特(1866-1943),1928-1943年任埃克塞特学院院长。

钱锺书夫人杨绛先生多年后曾激动地回忆起当年赴牛津的漫漫长途。“一九三五年七月,锺书不足二十五岁,我二十四岁略欠几天,”杨绛写道,“我们结了婚同到英国牛津求学。我们离家远出,不复在父母庇荫之下,都有点战战兢兢;但有两人作伴,可相依为命。”

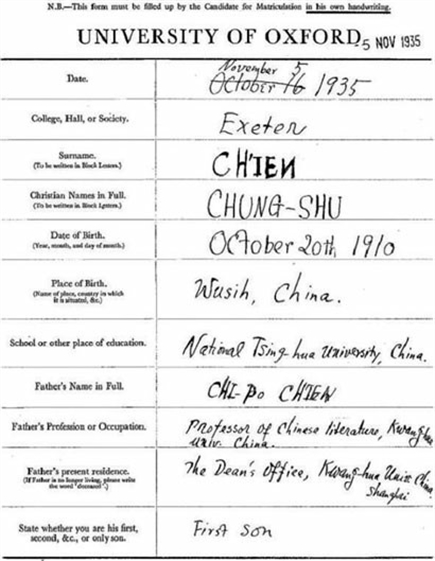

钱锺书和同时获得庚款奖学金的朱延丰,是清华大学最早被牛津录取的两名毕业生。牛津大学章程规定,候选学生“必须在其他大学获得过学位,其学位及大学必须为牛津大学理事会周会(Hebdomadal Council)所承认者”。但是,当时的清华大学尚在未被牛津承认之列。因此,马瑞特院长只得寻求大学教务部的帮助,请他们促成理事会周会颁布一个决定,准许钱锺书以高年级学生(Senior Student)的身份进入牛津;俞大絪前一年曾为其沪江大学毕业生的身份而寻求过同样的帮助,理事会周会于1934年10月22日批准了她的请求。由于这一奇怪的程序上的要求,钱锺书直至1935年11月1日才被接纳进英文系。他于11月5日正式登记注册,从此穿上了牛津那种另类的,身后拖着两根长长飘带的黑色学袍。

钱锺书在牛津大学穿的黑色学袍。杨绛先生回忆说,其实就是一件身后拖着两条长飘带的“黑布背心”。

钱锺书在牛津大学注册登记表上填写的个人信息,从上到下依次为:入学日期、所在学院、姓、名、出生日期、出生地、毕业院校、父亲姓名、父亲职业、父亲现住址或现供职单位、家中排行。

钱锺书和他的学位学习

每一名以见习生身份被录取的学生,英文系学术委员会都要将其置于毕业于牛津的一位导师的监管之下。校方给钱锺书指定的导师名叫赫伯特·弗朗西斯·布雷特·布雷特-史密斯 (Herbert Francis Brett Brett-Smith)。布雷特-史密斯当时51岁,是牛津训练出来的一位学监(don),在奥里尔学院(OrielCollege)任研究员。布雷特-史密斯1907年从基督圣体学院(CorpusChristi College)获得初级学位,1920—1928年在著名的ShakespeareHeadPress担任文学编辑,1924—1927年担任英文讲师,1927—1939担任英国文学高级讲师,1939年任戈尔德史密斯教席高级英文讲师,直至1947年,获得教授职位之后,即成了戈尔德史密斯教席英国文学教授。布雷特-史密斯1947年退休,1951年逝世。

布雷特-史密斯是当时英国两位大作家的朋友,他们分别是《指环王》的作者约翰·托尔金 (JohnRonald Reuel Tolkien)和C.S.刘易斯(CliveStaplesLewis),其中托尔金也曾是埃克塞特学院的学生。布雷特-史密斯是一位多产的作家和有成就的编辑,在钱锺书来到他身边之前,已经出版了多部著作。他尤其对19世纪英国诗人、小说家托马斯·洛夫·皮科克(ThomasLovePeacock)和17世纪一位不太有名的剧作家乔治·埃瑟里奇(George Etheredge)感兴趣。

那时的钱锺书夫妇跟导师和同学相处融洽,过着愉快而充实的留学生活。多年以后,杨绛先生回忆起牛津导师和同学对他们这两名中国学生的热情好客:“学期中,师长总在他们家里请吃午后茶,同学在学院的宿舍里请。”杨绛写道,“他们教锺书和我怎么做茶。先把茶壶温过,每人用满满一茶匙茶叶:你一匙,我一匙,他一匙,也给茶壶一满匙……”在英国人看来,教来自世界上第一个种植茶叶的国家的学生如何沏茶,一定是件很奇怪的事情。

这对年轻夫妇还跟埃克塞特学院的其他学生交上了朋友。那时的牛津主要招本科生,研究生是稀罕物。钱锺书夫妇在远离市中心的地方租房住下。就在他们离开牛津前往法国的那一年,钱锺书曾深情地写信给来自南非的唐纳德·邓肯·斯图亚特(DonaldDuncan Stuart)。和钱锺书一样,斯图亚特也是来牛津埃克塞特学院攻读文学学士学位的,而且是同一年登记入学。从附在文末的钱锺书致斯图亚特的信来看,他那流畅、地道的英文已经卓尔不群。钱锺书在信中表达了他对斯图亚特谋职时种种忧虑的同情,还传递了他们出生不久的宝贝女儿钱媛的信息。两位中国学生和南非学生之间的感情令人印象深刻。

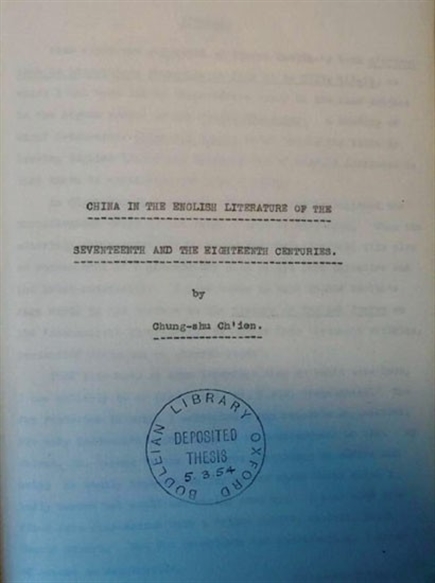

作为一名攻读学士学位的学生,钱锺书被要求参加或聆听他的导师所推荐的所有课程。没有记录显示布雷特-史密斯先生所推荐的科目,所以钱锺书究竟听了哪些课程,我们不得而知。尽管如此,三个学期之后,按照学校的规定,钱锺书提出了申请,请求准予他可以申请学位的正式学生(fullstudent)资格,并批准他的论文题目《十八世纪英国文学中的中国》——钱锺书一直坚持这一论文计划,不过最终保存在牛津大学图书馆总馆博德利图书馆(BodleianLibrary),即钱锺书戏称为“饱蠹楼”的论文版本题目是《十七、十八世纪英国文学中的中国》(“Chinain theEnglish LiteratureoftheSeventeenthand EighteenthCenturies”)。钱锺书同时还递交了一份简单的开题报告,其中介绍了他准备用来处理论文的方法。1936年12月4日,英文系学术委员会一致通过了钱锺书的正式学生资格。

牛津大学博德利图书馆保存的钱锺书的论文《十七、十八世纪英国文学中的中国》。下方圆形印章中显示的数字“5.3.54”,是指钱锺书论文投馆日期为1954年3月5日。按:牛津大学本科毕业生论文交学校图书馆总馆存档的规定始于1953年秋季学期,此前并无此要求。

牛津大学章程规定,学生在不早于第二学期,不迟于第二学期之后的第八个学期的任何时间内,如果论文得以通过,即可申请结业证书,表明自己在研究过程中所做的工作已达到要求的标准,有资格申请学位。钱锺书大约在1937年5月前后开始了这一行动。他的导师证明,他已完成了要求他所做的研究。钱锺书准备了两份论文,将它们分别装进两个袋子送到英文系,由系里发往待指定的两名审稿人审阅。这两名审阅人分别是基布尔学院(KebleCollege)的英文导师伦纳德·赖斯-奥克斯利(Leonard Rice-Oxley),和林肯学院的中国宗教与哲学高级讲师休斯(修中诚)。钱锺书的论文于1937年6月22日送到了他俩手上。其中的一份于7月15日返还给了他,这证明他的答辩大约是在这个时间完成的。论文审阅者的报告于秋季学期开始时交给了系学术委员会,他们证明,体现在论文和答辩中的申请者所做的研究工作,已经达到足够的水准,答辩人有资格申请学位。英文系学术委员会在收到审阅人的报告之后,向钱锺书颁发了以下证书:

兹证明,埃克塞特学院学生钱锺书,遵守大学章程,在系学术委员会监督之下,业已完成专门科目之学习与研究,其所完成学业,有其论文及考试可资证明,成绩合格,可申请文学学士学位。

主席__秘书__

钱锺书的毕业证书颁发于1937年10月29日。然而,出乎人意料的是,他并没有像其他学生那样接着走下面一步,即申请学位。因此,从理论上说,钱锺书在牛津并没有被授予任何学位。

钱锺书申请牛津大学史博定中国哲学与宗教讲师教席

1935年10月31日,家住牛津的慈善家史博定(H.N.Spalding)夫妇致信牛津大学副校长,信中表达了这样的看法:“常识看来再明显不过,像东方文明这样富有生命力的文明,在西方最有成效的研究,应当由东西方人士合作进行。”此信的直接结果是,牛津大学批准了夫妇俩在牛津设立一个以史博定名字命名的、为期三年的、试验性质的中国哲学与宗教讲师教席。夫妇俩希望,这一教席能像哈佛燕京学社的建立促进了哈佛大学与燕京大学乃至整个中国学界之间的关系一样,可以促进中国学者与牛津学者之间更加密切的合作关系。

牛津大学于1936年公布了这一教席,公告指出,这个为期三年的职位,只对中国出生、母语为中文并在中国接受教育的学者开放。获得这一职位的讲师的任务之一,是将有关中国哲学与宗教的重要著作合作翻译成英文。学校指定了一个遴选委员会,成员包括牛津大学副校长、中国驻英大使、中国宗教与哲学高级讲师史博定,以及由东方学系学术委员会指定的另一名人员。遴选活动于1937年春举行。

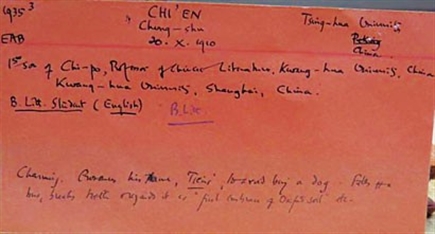

当年埃克塞特学院负责学生工作的副院长使用的记事卡片上有关钱锺书的点滴信息,其中包括钱锺书的姓名、毕业院校、父亲职业、自身身份等。下方两行字记录了钱锺书的一点趣闻:“迷人。读他的姓作Tiens,以免跟狗的发音相混淆(按:钱的韦氏拼法Chi’en和法文中狗这个单词Chien,除中间多一撇之外,几乎完全一样。)从公共汽车上跌落,磕了一颗牙,自称是‘和牛津土地的第一次拥抱’,等等。”杨绛先生在《我们仨》中也有类似的回忆文字:“他初到牛津,就吻了牛津的地,磕掉大半个门牙。他是一人出门的,下公共汽车未及站稳,车就开了。他脸朝地摔了一大跤。”

史博定讲师教席公布的时候,钱锺书还是一名学生。他对这一席位表现出了兴趣,有证据表明,他在截止日期之前提出过申请。虽然他的申请档案没有留存下来,但我们从此教席最终获得者的档案中可以获知一些细节,这位幸运者就是本科及研究生均就读于北京大学哲学系的王维诚。王维诚于1936年11月1日递交了对这一职位的申请,那时他是清华大学的一名助教。他的申请得到了当时中国三位著名学者的支持,他们分别是中央研究院历史与哲学所的傅斯年教授,清华大学文学院院长、中国哲学教授冯友兰,以及北京大学哲学教授汤用彤。

因为钱锺书在清华读书时曾经是冯友兰的学生,所以他也请冯先生写了推荐信。值得注意的是,冯友兰在同一封推荐信中同时推荐了钱锺书和王维诚。推荐信全文如下:

国立清华大学

1936年11月14日

亲爱的先生们:

我荣幸地向你们推荐两位史博定中国哲学与宗教讲师教席的学者,王维诚先生和钱锺书先生。王先生毕业于国立北京大学,并继续在同一学校研究生院攻读了研究生。他被任命为本校清华大学助教,于1935-1936学年担任佛教一门课程的教学。他即将赴德国,故今秋已辞去清华教职。他的研究能力十分出色,他在中国哲学、宗教、佛教、道教方面的知识在年轻一辈学者中都是一流的。钱先生毕业于本校清华大学,目前正在牛津大学留学。他是我们最优秀的毕业生之一,在中国哲学、文学、艺术方面具有令人惊讶的广博的知识,宗教方面或者稍弱一些。他对英文的掌握非常出色,这一点牛津人或者已经有所了解。在我看来,若论中国哲学与宗教方面的知识,王先生似乎比钱先生条件更好一些;若论对英文的掌握程度,则钱先生比王先生更合格。具体选择何人,则悉听各位根据牛津的政策作出决定。王先生和钱先生的个人品格均令人赞赏。附带说一句,王先生还是休斯先生的一位好友。

冯友兰文学院院长哲学教授休斯即修中诚,是南京庚款管理委员会董事会的成员,又是牛津大学宗教与哲学高级讲师,因此是史博定讲师教席遴选委员会的当然委员。从冯友兰的推荐信中我们得知,休斯显然对王维诚及其学问了解颇深。冯在信末提一下休斯,貌似轻描淡写,实则颇具份量。面对王维诚这名既有“关系”,又有中国宗教这一特殊强项的对手,钱锺书的申请自然希望渺渺。1937年4月27日,牛津大学宣布,史博定中国哲学与宗教讲师教席遴选委员会将此教席授予王维诚,任期三年。对钱锺书而言,这一结果或者是“塞翁失马,焉知非福”。1937年8月底,这位中国未来的大学问家挈妇将雏,坐船前往法国,开始了对欧洲文化更进一步的深入学习与研究。

附录:钱锺书致唐纳德·斯图亚特的信(笔者试译)

拉普拉斯大街28号

阿尔克伊(塞纳河)

法国

1938年3月12日

我亲爱的斯图亚特:

接到你慷慨写出的长信,我们真是喜出望外。你上次寄自西班牙的圣诞贺卡语焉不详,害得我们直为你担心。我们以为,因为你对法西斯恐怖活动充满义愤,所以你一离开牛津就有可能加入了西班牙共和国军,果然如此,世界无疑将多一位英雄,而我们就有可能(哦,多么可怕的想法!)失去一位朋友。所以你可以想象,再次得到你的音讯,我们真是如释重负。

听到你口试的情况,我们感到非常非常地遗憾,真的希望它不要对你找工作带来什么不利的影响。正如你最喜欢的沃尔特·罗利(WalterRaleigh)所说,牛津的学位考试(finalschools)和末日审判是两场考试,不是一场。整个事情你能淡然处之,完全是对的。

我们在这里还要待四五个月。我的奖学金八月份就结束了,所以九月份我们就得启程回国。倒不是说我们还有家可归!我们两家的房子虽然幸免于炮火,但一切值钱的东西早已被洗劫一空。尽管双方家庭都已避难山中,可山中也是处处土匪。我妻子失去了她的母亲,而我自己想回中国找一份像样的工作也是完全无望。尽管如此,个人的命运还是应该和他自己的同胞在一起,我并不介意去过一点苦难的日子。命运之轮不停转,说不定将来我们还有出头之日。歌德不就喜欢说吗:“您且等着。”你瞧,我没有跟你叨叨什么爱国主义的豪言壮语吧。

是的,你是千里眼,我的斯图亚特,我完全是在自学。我在努力系统地阅读法国文学,从维永(Villon)开始一直往下,已经读到了十九世纪中叶。我也已经艰苦地对付着读完了德国浪漫派作家的作品。眼下我正在读泰纳(Taine)的长篇小说《葛兰道》(Graindorge)和诺法利斯(Novalis)的《碎金集》(Fragmente)。除此之外,我也没有忽视我的中英文学习,我正在阅读——不,我还是不跟你说我的这些漫无边际的阅读吧。这一段读起来已经像是安斯蒂(Anstey)小说《互换角色》(ViceVersa)中那个模范小学生交给家长的一份作业单了。

小宝宝胖得像个暴发户。她已经出了六颗牙(每长一颗都意味着她和我们俩一两周内都要在担心和无眠中度过)。小家伙十分调皮,任性,爱捣乱,全然是个难对付的主。她下个月应该会走点路了。

你是个不安分的家伙呢,我亲爱的斯图亚特。你总是给我以大难临头的印象。为什么要突然“背叛”你“从前的兴趣”呢?你在口味上似乎也太喜新厌旧了吧(go觠ttropfacilementdégo觠té)?你的脑子总在不停地放弃原先的想法,仿佛蛇蜕皮一样。你肯定要说,我是自得其乐,不可救药。若有新动静,还盼随时告知。

我和我妻子谨向你致以最良好的祝愿。便中还望尽早来信。

你永远的

钱锺书

附:我妻子要我跟你说,还真是“有其父必有其女”。小家伙最喜欢的莫过于书——不是撕就是啃,反正不是读。她已经毁掉了一册德文入门读物,更不用提那些数不清的商人的广告和小册子。她会扔掉自己的玩具,来抢我们手上正在看的书。

(本文材料基本来自牛津大学埃克塞特学院荣休院长Frances Cairncross教授和新加坡国立大学陈立博士合写的英文文章“QiangZhongshu and Oxford University”,现经二位授权编译成中文。本文也已经杨绛先生审阅,对此一并表示感谢。)