孙江

人的生命,可以一分为二:一半生在自己的世界中,一半活在他人的世界里。

第一次听说邵循正先生是在先生去世十年后。1984年的一天,蔡少卿先生给我们本科生上选修课,说起自己的学术渊源,我们知道蔡老师的老师叫邵循正。当年信息检索手段有限,很长时间,我对邵先生的了解仅止于:毕业于清华大学,工作于西南联大和北京大学;曾留学法国,师从伯希和,学过蒙文、波斯文等。如果我没有记错的话,在蒙/元史学界,似乎有邵循正、韩儒林、翁独健“三杰”之说。三人中,邵先生最聪明,但成果少,因为解放后被指派研究中国近代史了。作为近代史学者,邵先生的成名作《中法越南关系始末》是他的硕士论文,那时无法看到,也没想看,只在历史系开架图书室阅读过一本关于农民战争的论文集里先生写的《秘密会社、宗教和农民战争》一文,这是一篇与杨宽先生商榷的文字,条分缕析,不紧不慢,尽显学者风范。前段时间,我曾重读这篇论文,感受依然如此,并且隐隐地感到自己得到了邵先生的遗教。

1985年9月,我师从蔡先生读研究生。入学不久,蔡先生要访美,临行前对其他同学说,孙江是写诗的,很担心写不好论文。这话传入我耳中后,肯定不爽,我下决心在老师回国前写出点东西来。其时,我正参加点校《薛福成日记》,于是,专门阅读中法战争时期的文献,一口气写了两篇论文。一篇短一点的,名为《薛福成在中法战争》,投给了《历史教学》。两年后见到编辑李世瑜先生,李先生匝一口军用水壶里的液体,对我抱歉地说论文给弄丢了,而我的底稿也在搬迁中弄丢了。第二篇论文稍长一点,投给《南京大学学报》,发表在1986年初刊出的研究生专刊上,题为《欧阳利见与中法镇海之战史事考辨》,旨在为被称为“投降派”的欧阳利见辩护。我把文章寄给了被批评的浙江社会科学院的姚辉先生,姚先生回信说,自己的观点来自邵循正先生。1950年代,邵先生来浙江访问时,曾亲口对他说的。邵先生是否说过此话?没有旁证,但我就此知道了《中法越南关系始末》一书。这是我和邵先生的第一次邂逅。

我与邵先生的第二次邂逅是在1995年。这年初夏,蔡先生访美归途路经东京,我陪了先生几天。记得在六本木国际文化会馆与酒井忠夫教授谈话后,在回程的地铁上,蔡先生要我打听一下王信忠的情况,说当年蒋廷黻先生派邵先生去法国,跟伯希和学习;派王信忠东来,师从东京帝国大学的白鸟库吉。王信忠在东京留学期间做了什么,蔡先生让我打听打听。打听的事情没有结果,但我对日本和法国的东方学却产生了兴趣,阅读了很多文章,我的研究之所以涉及这些内容,源头在此。东、西东方学的中亚和北亚研究,历来是欧洲学界的天下,日本试图建立独自的体系,但包括白鸟库吉在内,并没有自成体系,国内学者的研究在这些领域里创见甚少。前几年,围绕“大元史”“新清史”,学界沸沸扬扬,平心而论,中国学者基本上没什么话语权。邵先生甚早涉足该领域,没有继续下去,实在可惜。

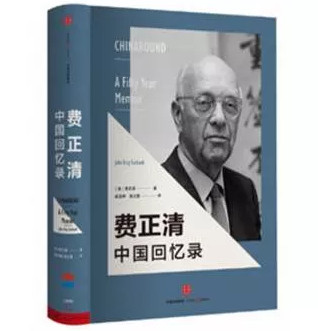

第三次与邵先生的邂逅有点不可思议。1994年的一天,东京大学教授平野健一郎先生邀请我和妻子参加一个晚宴,平野教授是费正清的学生,当晚他要招待哈佛大学留学时代的好友魏思特(Philip West)。魏思特1991年任南京大学-霍普金斯大学中美文化研究中心美方主任。研究燕京大学和基督教在华历史的魏思特教授,发现我在南京大学讲授《基督教与中国》,力邀我在中美文化研究中心授课。其时,我还是助教,可谓“受宠若惊”,由于不可抵抗的原因,我拒绝后推荐了好友高华兄。魏思特知道我去东京大学留学,就这样,我们在东京相遇了。晚宴上,平野教授谈到他和浦地典子合译、新近出版的日译本《费正清回忆录》一书。费正清的文章和书,我年轻时碰到就读,正是读了他写的《“天津教案”背后的模式》一文,我才开始研究基督教问题的。事后,我找来日译本阅读,几乎在打开书的瞬间就看到邵循正三字。1972年2月中美上海公报签订后,在周恩来的邀请下,费正清进行了为期六个星期的中国访问。期间时任外交部副部长的乔冠华宴请了费正清一行,邀请出席宴会的有金岳霖、钱端升和邵循正等。关于邵先生,费正清写道:邵是蒋廷黻的学生,在宴会结束,即将告别时,邵走近费正清,悄声说道:“继续写下去”!“这句听似平淡无奇,实则含蓄哀求的话,闻之令人心酸”。我为之震动,很快找来1982年英文本,发现果然如此:

One of T. F. Tsiang's early students, whom he had put to study Sino-French relations, was Professor Shao Hsun-cheng. As we were saying goodnight after a dinner party, he suddenly said to me sotto voce, 'Keep on writing!' The very innocuousness of this remark made it all the more poignant as a veiled plea for help. Shao died a few years later."(p.418.)

“继续写下去”!

这句话,反映邵先生一代学者热盼中美友好的心情。而费正清的评论传神地刻画出那一代学者的凄楚与无奈。邵先生不是几年后去世的,而是在不到一年的1973年去世的。

邵先生的学术有着很深的时代印迹。早年受命研究中法关系和蒙古史,时当日本侵略东北;解放后,奉命研究中国近代史。近代史是一门新学科,邵先生无论研究洋务运动,还是研究农民运动,撇开时代的色彩,无不透显出大学者的真知灼见。如果不是人随境转,邵先生不知能做出多大的学问!我常对弟子说八个字:荣辱不惊,不争一时。荣辱不惊,是讲不要为外在的得失所困扰;不争一时,是在求未来。与邵先生的第三次邂逅,对我影响至大,让我对这位祖师尊敬有加。我和李恭忠、李里峰等同门聊天,每每讲到此事。

先人不见,其恩泽却无处不在。2017年我去华中师范大学访问,得以拜见“九零后”章开沅先生。对于大佬,我一向敬而远之。有次在大会上,与大佬同台,我自嘲以前是遥遥地望之,现在是默默地感之。但对章先生我却充满别样的感情,1982年南大八十周年校庆时,章先生作为杰出校友演讲,他当时说过一句话,我至今难忘:我们的辛亥革命史研究与外国学者的研究相比,还很不成熟。不要说外国史,就是自己的历史我们都研究不好,为什么?!不知哪位章门弟子背着人说好话,章先生对我非常友好,似乎还很了解,那天章先生兴致很高。我因为在写一本关于南京大屠杀的书,涉及时为金陵大学历史系教授的贝德士,贝德士是章先生的老师,所以很想知道一些逸闻,问了很多问题。章先生在谈话中,问起我的老师蔡先生,冒出一句:对你有一种亲近感,1960年代在北大历史系进修时,曾蒙邵先生的照顾。真没有想到,在聆听章先生教诲时,居然与邵先生邂逅,这是值得记下的第四次邂逅。

有的人独自离去,逐渐淡出别人的世界。有人的活在别人的世界中,生不如死,遭人唾弃;有的人活在别人的世界里,一如空气,令人心向往之,如邵先生。历史学家的自然生命有终点,历史学家的学术精神无止境;真的历史学家,研究过去,活在未来。

(本文转自“NJU学衡研究院”)