金富军

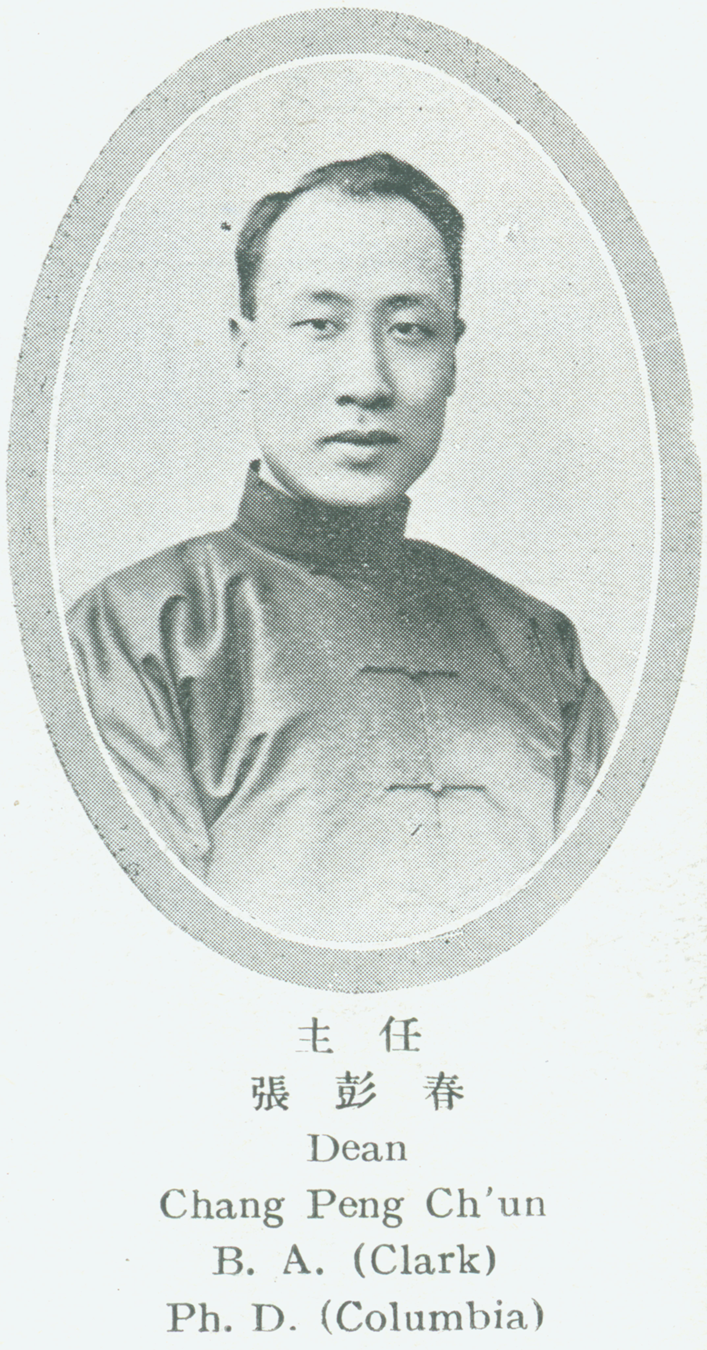

张彭春(1892-1957),字仲述,天津人。教育家、戏剧活动家和外交家,是中国现代话剧的主要创始人之一,被誉为“北方现代话剧的奠基人”,首倡召开世界卫生大会,参与起草《世界人权宣言》,是世界人权体系的重要设计师,为联合国事业做出了重要贡献。

长期以来,学术界对张彭春戏剧、外交等方面的思想与实践等关注较多,对其教育思想与实践研究相对不足。实际上,张彭春对中华教育改进社、南开中学和清华学校的发展都有重要贡献。其中,对推动清华从留美预备学校转变到大学,起了极为重要的作用。

清华建校后不久,胡敦复、周诒春等人即有办完全大学构想。1916年起,清华学校正式筹备改办大学。经周诒春、张煜全等几任校长努力,到1922年,大学筹备已经具备一定条件。1922年,曹云祥出长清华。当时正值新学制颁布后升格大学热时期,曹云祥积极推动清华改办大学。

1923年5月,曹云祥以张彭春“学问渊博,热心教育”邀请其任清华学校教务长,负责课程设计等工作。7月4日,张彭春到校视事。1926年2月,张彭春辞职离校,在清华担任教务长两年有半。

在清华期间,张彭春积极推进师生交流、改进过渡期内原有留美预备部课程方案、设计新成立大学部培养方案、推动向全国公开留学生选拔等。在这一系列举措中,张彭春反对模仿、照搬西方教育模式,强调要融会中西教育之长“专心去造成中国自己的高等教育”。他的理念和实践对推动清华由学校向大学过渡起了重要作用,也对以后清华大学发展产生了重要影响。

本文梳理张彭春在清华事功之荦荦大者,谨以纪念这位著名的教育家。

促进师生交流

张彭春曾说:“吾人所认为教育者,即一师一生间互相发生影响之谓。故清华大学重在人不在制度。”他认为“与学生常有接洽,是最好改革的工夫!影响他们亦是教育切实的工作。”一方面,他“确信造现代应用人才是非学校方法不成功的”,但同时也指出学校生活不只是学习知识,而是师生共同生活。他说:“生活是人与人接触,不是书本知识能教的。书本知识莫好于个人进步,不限班级。生活是应当合作的,有组织的,能移用到社会上的。”“现在大家还都想学校是只于读书的地方,没有注意到学校共同生活,所以各处学校恐怕因为有不合宜学校生活,学生不只无益,反到有害。”归根结底,“教育的目的在学生——不在某科的进步;——办教育的也不在某事的办法,某科的教法——还是在人。”

清华自建校起,教学严谨、考试频繁、淘汰率高。1911-1924年,清华共招生约1500人。其中,毕业636人,占42.4%;在校肄业383人,占25.5%;退学(等于除名)135人,占9%;开除301人,占20.1%。开除和退学两项占到29.1%。在繁重学业压力下,学生疲于奔命:

清华学生,一年三百六十日,除放假外,均似在教习命令下讨生活。今天预备这个范围,明天复习前面几节,这周有小考,下周有月考,一科如是,科科如是,而学生之几许时光,已被支配殆尽矣!一日出此堂,入彼堂,忙忙碌碌,疲于奔命。其间兴味葱浓,不感劳苦者,固不乏人;而畏教员之报告,怕三次一小过者,亦大有人在。及名人演讲,题目新颖,讲者谆谆,听者寥寥;无他,此厌于讲室强迫生活,一闻演讲自由往听,则学生如鱼得水,四散逍遥,不复问闻他事矣!

一方面,学生学业紧、压力大,需要课堂讲授之外,老师给与更多关心与指导。另一方面,师生交流不足与不便。学生抱怨:

近来各处学校,生活状况枯燥极了!师生分成两个阶级,不发生感情。在教室里聚会,好像“萍水相逢”,下课后就相待如陌路人了。这种机械式的生活,如在沙漠里一样。人类生活的价值在那里?我的心灵受着师生隔膜的痛苦郁闷已久,乃作此细微的呼声,要求师长同学的同情。

照我个人的观察看来,则清华师生交际现状,诚令人不满意。除少数平常往来的教员和学生外,大部分都有下列几种现象:(甲)教员除在课堂里教书外,似乎与学生无关系。(乙)学生在课堂里对付教员外,平时怕见教员。(丙)师生俱乐会连合的太少。

对此问题,张彭春到校不久就敏锐地观察到并进行了思考。1923年9月27日,张彭春在教员会议上阐述了他的思考:

本校现用学科制,好处固也不少,但是结果容易把教育看成分散的,不是统一的,所以教员和学生毫无联络。在教员方面,以为教完功课,就算责任已尽。在学生也以为读完功课,只要各学科分数及格,就称心满意。其实所谓真正的教育,岂止学科而已哉?本会议的目的:在使各科教员,互相联络,某生英文程度何如?国文程度何如?算学程度何如?再调查各生对于作业之兴趣,然后定实地指导的方法。每星期聚会三四次,想成绩必有可观也。

12月10日,张彭春在日记中写道:

最要紧的是多与学生接洽。

定出一定接洽的时间和地点。

我的志向:是帮助青年将来改造中国,在此地如果有机会就在此地作,没有机会就到别处去。

与学生常有接洽,是最好改革的功夫!

影响他们亦是教育切实的工作。不想收速效,能让学生心服!

认识到加强师生交流的重要性,张彭春立即付诸实施。1923年秋季学期开始,张彭春排定教员分组会议下分国文、英文、数学、自然科学、社会科学、德法文、体育等七个组。每个组定期开会,且开会前先期通知张彭春。教员会议主要讨论教材,教学法,教学进度,设备,新书、新著作、报告,专家演讲等。张彭春之所以如此设定此种分级会议,目的很明确,“在使同级教员有所连络;对于一学生能知其各科学业之状况,而便于引导。”

张彭春加强师生交流的第二件事情,就是借鉴美国大学通常设置的Open Office Hour制度,要求每位教师每周都要定出固定的时间和地点接见学生。张彭春的建议得到了教员的积极响应,48位教员每周安排固定时间、固定地点和学生见面。一般而言,教师每周安排两次见面,每次一小时。部分老师每周一次,但时间为2小时。也有部分教师每周两次,但时间延长,比如梅贻琦每周两次,每次1.5小时,总计3小时;徐尚每周两次,每次3小时,总计达6小时。对这一新规,清华学生热烈欢迎。“今年诸位教员,每礼拜都有一定接见学生的时间,这是一个极好的机会了。”

1923年9月起,清华设立道德指导,“乃求德智体三育并进之意”,由余日宣负责。余日宣提出了周密详细的计划,“其中最要的一项,是使学生与教员多接触的机会。西洋有一句格言说‘品格是熏染出来的,不是教出来的。’使师生多些接触的机会便是使他们多些熏染的时候。”实际上,在日常交流中,教师行不言之教,予学生以品格熏染,是古今中外教育家均极为注重的教育方法。1941年,梅贻琦在著名的《大学一解》中,继承历史上“从游”思想,结合自己的教育实践,提出:“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也,大鱼前导,小雨尾随,是从游也,从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成。”

在张彭春任教务长时期,这一制度一直实行。这个制度让师生面对面交流,谈现实与理想、现状与未来、困惑与思考、个人与社会等多个话题,拉近了师生距离,增进了师生感情,潜移默化之中影响和教育了学生。2017年,清华大学再次启动“开放交流时间”计划,营造有温度的校园。抚今思昔,不能不追慕张彭春的先行之功。

订立清华人才培养目标

建校初期,清华以“培植全才、增进国力”为宗旨,以“进德修业、自强不息”为方针。到1913年后,清华以“培植全才、增进国力为宗旨,以造成能考入美国大学与彼都人士受同等之教育为范围。”这种表述,与清华作为留美预备学校的性质相适应。但从长远看,仅满足于培养合格留美人才显然不够。1923年秋,曹云祥坦陈:“清华之弱点,则为缺乏久远之教育方针,以为设施标准。”

1923年11月15日,张彭春在教职员会议上宣读课程委员会报告,明确提出“清华希望成一造就中国领袖人才之试验学校”。第一次明确了清华人才培养的目标。张彭春解释:

“领袖人材”四个字,尤其容易教人误解,以为作领袖是一种权利,是要自居高位去驱使别人的。但我们所谓领袖却不是这样。我们所希望造成的领袖,乃是比寻常人能作多而且好的工作的。他们的工作,是要特别的有效率。然而他们并不是超人,也不是混来一个洋翰林的头衔便侈然自足的。

“试验学校“四个字也很容易惹起疑问。但我们要知道现在中国的高等教育完全是模仿外国。以为能办到与外国高等教育同样的地步方算高等教育。但是中国人不是没有文化的民族。外国的高等教育,若不经一番改造,断不会在中国适用的。我们应当根本反对这种模仿的思想,专心去造成中国自己的高等教育。清华在今日教育界占有特别的地位。第一,清华不是完全的国立学校。制度上、办事上,很有自由伸缩之余地。第二,清华的经费比较别校略为丰富。所以这改造中国高等教育的试验,当然非清华担任不可。

这就是我们要清华作一个试验学校的意义。我们去担任这领路的试验的责任,必须有两个根本的观念:一、我们的方法不必与中国或外国已有的方法相同;二、我们的办法又不可与国内的情形相去太远。否则我们试验的结果别人不能采取,那就太不经济了。

张彭春将“不应作无意识的摹仿(依傍)”作为自己“根本治学方法”。教育理念上强调“实地观察的,以开辟的魄力,用精密的计划,能发生实效的。给研究人推广的机会。”反映到清华的教育实践,他反对照搬西方教育模式,特别强调全面看待中西方教育的优缺点,扬长避短。他说:

清华大学教育的目的是有两个方面。一方面是注重“创造学力和个人研究”,这是为补救中国固有的缺欠,一方面是注重“应付中国实际问题的能力”,这是为补救在外国读书的缺欠。有人说,清华如果要办大学,必须强迫学生留在中国,方能成功。我以为不然。如果我们的学生真有觉悟,真有远见,便可知道不通中国情形,将来一定站不住脚。所以清华如办成真正的大学,学生一定要求多在本国作切实的调查研究,而不急急的要往外国混一个头衔。但是我们的大学如果完全是模仿外国,那样我们敢说清华大学不如不办。因为同是一个外国式的,念外国书,到外国去念,岂不强些?

对清华明确提出办学目标,大受学生欢迎。11月1日张彭春报告甫一结束,即有学生高度评价这给清华发展指明了方向:

清华学校自从开办以来,虽然总隐有“为国储才”的意思,然而那纯是隐藏的,总未能明白宣布出来(以前就无所谓教育方针),不能指示学生都向着这条路走,却是一件憾事。本学期自从张教务长任事以来,对于本校学制、教育方针与计画诸点,均力求有具体的确定,所组织的课程委员会又能积极进行,所以结果在上星期四日教职员会议中,对于新课程的讨论,第一件竟能将教育方针确定为“造就领袖人才”(参观本期新闻),这是一件何等可贺的事情!从此清华学校犹如造了一个大指南针一样,无论教职员学生都知道向那一条道前进了!

“造就中国领袖人才之试验学校”的办学目标成为校内师生的共识,1925年4月,校长曹云祥发表《领袖人才之养成》,指出:“有社会团体,即须有领袖;无领袖则不成其为社会团体矣。”他从态度、言语、礼仪、机变、乐观、公正、纲纪、义务、团体、爱国、知人等11个方面对领袖人才所具备的资格进行分析。曹云祥认为,“今吾国国事之俶扰,国势之阽危,军阀争权,兵匪充薮,士不得安于学,农不得安于耕,工商不得安于市,以无领袖人才之故也。彼欧美列强,国家富强,人民安乐者,是有领袖人才之故也。可知领袖人才,有之则国治,无之则乱。其重要有如此者!吾校岌岌变更学制,提高程度,添设大学部、研究院,实亦亡羊补牢之计;盖欲培养青年学子,成就领袖人才,以供我国之需求,而期挽此狂澜,使政治统一,百废俱兴,人民得以安居乐业,共享和平之福也!”

同时,全绍文也指出:“领袖人才的清华,这不单是近来校中当局所认定的宗旨,也是校中施教与受教的人绝不能避免的天职。不为清华教职员则已,为,则必须鞠躬尽瘁的进行这种国家亟需的事工。不作清华学生则已,作,则当尽心尽力的养成领袖的学识与人格。成,则不负清华种种的特别优遇。败,则无以对国人并国人的血汗金钱。”“希望实行领袖的使命,除必须先有学识道德充分上的预备之外,尤须早养成一种不忧、不懼,荣辱无关,百折不回,见义勇为的精神。有了这种积极进取的精神,人的学识,人的道德,才能成为与社会、与国家、与人群,有益的供献。缺少这种精神,学识与道德也无非是独善其身的材料,尔尔我我的食粮。”

1926年2月,张彭春辞职离校的时候,清华学生从五个方面高度评价张彭春的贡献,其中第二条即“建立新大学,完全以在中国造就本国领袖人才为目的,立清华永久之基。”

1927年,邱椿回顾清华16年发展,从1911-1916年留美预备阶段刻意模仿美国中小学到1916-1921年筹备建立美国化大学,再到1921年以后建设中国式大学的努力,高度称赞“清华的教育政策,就慢慢的从模仿时期,而达到创造的时期了。这真是清华的再生!清华的政策,是要建设纯粹中国式大学。清华教育目标,是要养成中国式的领袖人才。这是何等事业!这是何等精神!”

但随着张彭春离开清华,尽管有邱椿的鼓与呼,“清华希望成一造就中国领袖人才之试验学校”这一办学目标便不再被提起。1927年12月,曹云祥校长指出:“清华教育之目标,重在大学教育之建设,专门人才之养成。”同期,接替张彭春任教务长的梅贻琦也指出:“清华大学之教育方针,概括言之,可谓为造就专门人材,以供社会建设之用。此目的约无以异于他大学,但各校因处境之不同,或主张有别,则其所取途径亦自各异。”

虽然新表述不易引起误解与争议,但培养优秀人才、把清华建设成为世界著名大学的目标没有变化。1927年12月,曹云祥校长指出:未来清华“冀与欧美各著名大学,并驾齐驱。”梅贻琦也说:“清华既拥有别所大学不具备的庚款基金来提供科研设备,又拥有一支优秀的教学队伍,我们理应把它办成一所世界上著名的学府。我们有责任这样做。”

负责过渡期内课程改革

1923年7月,张彭春到校。暑期过后,9月,学校组织了“课程委员会”,由张彭春、庄泽宣、陈福田、梅贻琦、余日宣、戴梦松、谭唐、史密斯、海晏士等组成,筹划改办大学的一切具体步骤与措施。既包括对即将成立的大学部的课程方案,也包括已有留美预备部过渡期课程方案。

清华在1925年成立大学部之前,实行八年的长学制。“学文科的,到美国可以插大三,或大四;学实科的,有时可以插大二,有时还要进大一。” 1921年之前,清华学生大多数进入美国大学一、二年级。1921年开始,进入三、四年级的学生开始增加,尤其是三年级人数增加尤快,说明清华毕业生程度也在整体提升,也意味着清华的教育质量得到了美国教育界的广泛认可。

虽然清华借鉴美国学制在总体上适应了学生求学的需要,但也因此陷入“清华学校,以学制言,不中不外;以课程言,非牛非马。” “大学不是大学,中学不是中学,”“学生程度,能插美校何级,尚不能知”的窘境。

与学制相连的是课程程度问题。学生到美国插班时的程度与在清华课程水平直接相关。由于某些美国大学并不了解清华课程实际程度,High School的毕业文凭又不能反映学生的实际水平。曾有美国大学教务人员发出“清华高等科程度能否与美国High School相敌,尚系问题。”的疑问。因此,清华学生联系插班时候,或者出示清华英文章程等反复恳切说明,或找在读中国学生协助解释说明。如果某校此前没有清华学生就读而又对清华学生程度有所疑问,那么第一个联系该校的学生就会遇到诸多障碍。对于不能插入高年级的学生,只能从低年级开始,重复学习在清华已经学过的内容,造成时间紧张。而对于不能出国同学,由于在校所受教育不是完全的大学教育,走向社会后,就业发生问题。有学生反映:

本年来者均幸插入二年级。苟弟在清华时得习Calculus及Survey两科,在此五学期即可毕业矣。依弟愚见,清华算学程度,应当早日提高。中等科即须学完几何,高一学三角及立体几何,高二习大代数、解析几何,高三习微积分。如是则大一学生即可学Mechaines。现今来美之同学不能直接入三年级者(指工程科而言)缺少Mechaines一科故也。

欲实际提高清华实科之程度,俾学生赴美习工程者,直接插入三年级,则大一必添设力学一科。但习力学之先必习微积分,则高三应习微积分矣。推而下之,则高二应习大代数及解析几何,高一应习三角矣。今高一已有中高物理,则至大一时大学物理,应已习过,本可有习力学之时间。但高一不习三角,则大一万无习力学之可能。否则三角、大代数与解析几何,应均在高二习之,恐时间匆促,兼习三科,不能毕业也。

通过中美教育比较,有学生建议:

盖以清华英文科课程,有数项徒费时日,无大功用。如中等科习三年之文法,高等科习二年之修辞学,紧凑教之,二年足矣。今费五年,冤哉冤哉!来美时只求看书顺利,写作通顺,言语清亮,足矣。诸君试思,清华英文科课程,有多少为徒费时日者?以英文课一科文法而论,以所省三年,用之学数理,学经济,学方言、历史种种,不其愈乎?(数学门亦然。中等科学小代数二年,高等科学中等大代数一年,苟紧凑习之,一年足矣。今以一年之课,习之三年,冤哉冤哉!)以此二年而习大物理、大化学(新造名词),不其愈乎?

张彭春负责设计全新的大学部课程方案的同时,也统筹设计过渡期内留美预备部的课程设计。针对这些实际问题,结合大学部成立需要增聘教师,他采取的措施是增加教师人数,在与原有课程衔接同时,提高自然科学程度。

1924年9月,张彭春谈本年教务方面改革:“本年最重要之改革即中文部之刷新。校长特聘比较多通新学之教师,庶几足以引起学生之兴趣。”“社会科学方面亦已增聘教授。清华正逐渐改为大学,故诸教授均知前程远大,遂能潜心研究,无五日京兆之心,是亦清华之福也。”

有学生比较张彭春主持制定的1925-1926年度课程与1924-1925年度课程,“其内容与今年课程无甚差别;惟钟点减少,科学提前,与国学各科稍微变动耳。” “来年之课程表,……其内容与去年大致相同,然有二特点,为以往课程所不及者。”“一、第二外国之添加日本文也”。“二、自然科学之又提高也。以往清华自然科学之肤浅,为中外所共认。高一始习平面几何,高三始习初级物理化学,此种课程,既非取法乎英美。更不合中国部定之程度。……近来课程大加改革,最显者即科学程度之提高。去年高三习化学、物理、生物,今年则高二已习之矣。明年则更进一步,高一亦有高中化学、物理、生物三科。进步之速,一日千里,此诚可为现在低级同学所庆贺者。”

张彭春对留美预备部课程的调整,可观上有利于课程难度提高,有利于毕业后插入美国大学较高年级。统计留美预备部学生进入美国大学年级信息:

年份 |

已知插班年级总人数 |

插入三、四年级人数(%) |

1912 |

13 |

7.7 |

1913 |

29 |

3.4 |

1914 |

18 |

22.2 |

1915 |

24 |

12.5 |

1916 |

29 |

37.9 |

1917 |

24 |

29.2 |

1918 |

37 |

59.5 |

1919 |

55 |

45.5 |

1920 |

78 |

48.7 |

1921 |

64 |

71.9 |

1922 |

54 |

63 |

1923 |

75 |

69.3 |

1924 |

61 |

78.7 |

1925 |

45 |

68.9 |

1926 |

38 |

55.3 |

1927 |

37 |

75.7 |

1928 |

43 |

79.1 |

1929 |

30 |

80.0 |

可见,课程改革以后,毕业生插入美国大学高年级的比例相对此前保持了较高比例。

负责设定大学部培养框架

1924年10月,清华学校“大学筹备委员会”(Council for University Development)成立,改办大学加速进行。具体程序是:“大学筹备委员会”下设召开联席会议与分组会议。其中,分组会议包括课程及计划组、教职员待遇组、招考新生组、派美游学官费组等四组。分组会议的决议,提交联席会议,通过后,再提交大学筹备顾问,并呈报学校董事会,最后呈报外交部,批准后实施。各分组会议平均每周开会一次,每次三小时。教职员待遇组除开会外,曾召集公开讨论两次。联席会议,曾开非正式会议一次。课程及计划组与教职员待遇组,曾开联合会一次。以上各项会议外,最重要的是联席会议正式开会。

在联席会议下设的四个专项组中,张彭春负责课程及计划组。可以说,这个组是改办大学一揽子方案中最核心的内容,讨论事项有:(一)教育方针宜造就何种人才,(二)应设科目,(三)大学课程,(四)校舍与设备。

1925年4月,外交部批准了大学筹备委员会提出的《清华大学工作及组织纲要(草案)》。学校随即按照《纲要》成立了“临时校务委员会”,由曹云祥、张彭春等10人为委员。临时校务委员会负责将清华学校改组为大学部、留美预备部和研究院三部分,并决定到1929年旧制生全部毕业后,留美预备部停办。

1925年5月,大学部正式成立,开始招生。大学部“纯以在国内造就今日需用之人材为目的,不为出洋游学之预备。”张彭春设计的大学部分为普通与专门两科。张彭春任留美预备部主任兼普通科主任,负责制定普通科课程方案。专门科具体课程则在专门科主任庄泽宣领导下制定。

张彭春留学美国,对美国高等教育有较深了解。但在教育理念上,他主张中西融合,不迷信美国“制度”,注意吸取中国传统教育中有益的内容。在设计大学部培养方案时,他注意贯彻通识教育理念,同时借鉴中国传统学徒制/书院制。普通科重在基础,专门科重在精深之研究。

1925年9月7日上午,张彭春对大学部普通科全体新生谈了培养理念。

(一)分班办法

分班办法,不以从前在学校之资格为准。前二、三星期之课,系甄别性质。第一年内之课,系试读性质。

(二)清华大学之教育方针

(1)现今高等教育之弊,为迷信“制度”。为学分制及自由选科制所缚束。其害约有数端:

一、师生隔膜,完全失去教育之真义。

二、性质机械——甚至按学分收学费,等于买卖。

三、不知学问之统系及联络,只得其片段。

四、虽有所谓Major System,然而不能专精,亦不能养成学者之创造能力。

(2)吾人所认为教育者,即一师一生间互相发生影响之谓。故清华大学重在人不在制度。

清华大学普通训练之期望:一、令学生有广阔坚实的基本知识,能了解现代之中国及其环境。二、逐渐养成学生自行研究之能力。三、令学生注意职业之选择,为适当预备之计划。

清华大学之专门训练,则完全采取个人指导制,令学生各就所选之门类,为自动的、专精的研究。同时要能知该门类全部之大意。专门训练之终,将有一最后试验,以试其知识及研究之能力。

清华之环境,在国内各校中,比较地实为良善。吾人若不及此暇豫,互相淬厉,以期有所成就,是太辜负此良机矣。

对张彭春的理念,国文部教师陆懋德甚为赞同:

最近其组织纲要已于上月由大学课程委员会拟定,并于上星期由大学筹备委员会通过。至其特异之点,则为采用“学徒制”或“书院制”之精神。张仲述先生所谓学徒制,余则谓之书院制。盖西国之学徒制,与中国之书院制,其实一也。现在既取旧日之书院制,以代现时之教室制,谓之学制改良亦可,谓之复古运动亦可。

吾国近时各处采用之教室制,原自欧美各国输入。然欧美各国之所以成为教室制者,亦由于近数十年习惯上相沿如此,并非理论上应当如此。(Has been so, not should be so)吾国之历史习惯,与西国不同,亦何必墨守西国之教室制而不敢更张也。

陆懋德比较了教室制与书院制不同:

|

教室制 |

书院制 |

习惯 |

教师开口演讲,学生操笔记录。 |

教师指示方法,学生自由研究。 |

时间 |

无论学生知与不知懂与不懂,教师必作若干时之普通演讲,学生必作若干时之普通预备;此其所废时间之不少,可断言也。 |

教师于定期指导外,只可作不定期之特别演讲,学生于定期自修外,只可作不定期之临时询问。所余时间,均可作为自修之用亦。 |

个性 |

聚数十人于一室,难乎其为个性教育矣。 |

就学生个人之所适,为之指导;学生个人之所缺,为之补助。教师或为个人之谈话,或为小团体之讲论。学生亦可就个人之所好,为充分的研究;就个人之所疑,为详细的询问;其受益比过于教室多矣。 |

训练 |

学生入一学校,即信仰此学校;从一教师,即信仰此教师。凡人有教授之头衔者,青年学子即奉之为学术之权威。此亦数十年之学校训练使然,非一朝一夕之故也。 |

中国学生素无服从领袖之训练,亦无信仰他人之观念。故其上班听讲,获益甚少,不如自己研究之为得也。 |

效率 |

其学科有定程,其课本有定著,教师以是教,学生以是学,既无所用于高深探讨,(Research)不易于学术有所发明也。 |

学生受教员之指导,可以为特别之研究。教师有特别之演讲,必须为高深之探讨。此不但促进学生之程度,亦可以增高教师之学力也。 |

精神 |

教师按时到堂,学生按时听讲,此纯为形式,机械的,无甚精神可言也。 |

学生可以自修者,任其自修;其必须指导者,然后教师为之指导;其必须讲论者,然后教师为之讲论。 |

陆懋德指出,书院制“此实为一种自助的训练;而教师与学生之间,亦发生一种精神的结合及精神的教化矣。”“书院制之精神,在教员居于“先生”(Master)地位,学生居于“徒弟”(Apprentice)地位。为教师者,不但负学生技能上知识上之责任,且须负学生道德上行为上之责任;此其优于教室制之异点也。至于教员之必须得人,图书馆、实验室之必须完善,当然为书院制之最要条件。”

应该说,西方教育制度有它先进的地方,西方近代以来的崛起和快速发展依赖于教育提供的强大的人力资源,这是无可讳言的事实。但不盲从、不迷信西方,而注意挖掘中国传统教育有价值的部分并自觉传承,也是张彭春、陆懋德等人文化自觉地体现。

在学校通过的大学部培养方案,“普通科为大学之前二年或三年,以使学生知中国之以往与世界之现状,藉以明瞭中国在此过渡时代之意义,并鼓励学生使为择业之考虑为宗旨。”专门科为“已选就终身职业或学科之学生,作专精之预备。”

在大学部培养方案中,“普通训练为期两年或三年;专门训练之期限视其门类之性质而定,亦约为两年或两年以上。”普通科不分系,教学上“重综合的观察”,即学习一些普通的基础课程,学习期满后由学校发给修业证书与成绩单,“学生或入本校所设之各项专门训练,或转学他校,或出外就事,一听其便。”专门科基础与理论、研究与实践并重,分三类:1、文理类;2、应用社会科学类,如商业、新闻业、教育及法政等;3、应用自然科学类,如农业、工程等。学生成绩合格后,发给毕业证书与学位证书。普通科学生如愿意继续升入本校专门科,需要经过一次入学考试。

张彭春强调人才培养重在教而不在测,他说:“领袖人才的教育,升学不升学不管他。受相当领袖人才教育的必须能‘素位而行’,一方面是‘新’(科学的、求进的,不是贪利的、为物质的)。一方面可以继续旧有的人文化。这就是我所期望的人才。这不是用测验可以定的——测验只能量现有的,表于外的,不能量未来的,而有人看到认为应有的。(教育教的不是中数或平均数,教的是各人!”张彭春设计的大学部分阶段培养计划,充分体现了他的通识教育和领袖人才教育的理念。但也存在一个大的不足,那就是普通科培养目标不明确,与国内一般大学不相衔接,学生反映普通科“不文不理”,年限又太长,学了没用又无兴趣。同时,普通科不能直升研究科,相当于大学期间还有一次淘汰,这与其他大学迥异。因此,张彭春辞职后,清华取消了普通科,而将“普通训练”的时间缩短为一年,并提早设立17个学系,规定“大学部本科修业期至少四年,学生毕业后给予学士学位。”1926年起规定学制4年,大学部改成四年一贯制正规大学。

虽然张彭春设计这种培养方案遭遇重大挫折,但重视通识教育仍有其价值。正如图书馆主任戴志骞评价:“张先生很忠实,有主见,有才能,其大学计画于事实上虽未必尽善,但颇合教育原理。”

张彭春设计的方案也对以后清华大学的培养方案设定开辟了先声。1931年梅贻琦任校长后,坚持“通识为本、专识为末”的理念,1933年秋季以后,大一新生不再分系,规定大一学生需经过数、理、化等课程的甄别考试,并在及格后,方准选习微积分、普通物理和普通化学。同时,到第二年选系时,学生又受到入系的特殊限制。这表明,有相当多的系对学生做了二次挑选。这样做保证了学生的业务质量,也使得部分系只有少量学生。可以说,国立清华大学的教学方案吸收了张彭春当初设计的方案的合理因素。

聘请大学筹备顾问

在大学筹备过程中,为集思广益,吸收校外有识之士对清华改办大学的意见和建议,学校决定聘请顾问。经张彭春提议,清华聘请范源廉、胡适、张福运、周诒春、丁文江、张伯苓等六人为大学筹备顾问。

1924年2月22日,清华学校以曹云祥校长名义向范源廉等六人发出邀请,请担任清华大学筹备顾问。信件底稿内容如下:

先生大鉴,敬启者,清华学校向为留美预备机关,比年以来,先觉之士鉴于国内高等教育之幼稚与依赖留学制度之非计,均认自办大学为当务之急,而对于清华之改办大学,期望尤切。因之,清华当事者已屡为改革之计,顾形格势禁,迄未有就,是可憾也。〇〇近与校内教职员详细研究,采取众议,决定对于现有学生仍依旧制办理,而将程度渐为提高。至于此后招入新生,则一律归入新大学制度。将入校与留学划为两事。惟是造端伊始,举措至应审慎。夙仰执事教育大家、社会领袖、学界泰斗,嘉言懿行,中外同钦,对于改造清华,必有宏猷硕画。敢请先生担任清华大学筹备顾问,对于清华大学教育应取之方针与应有之计画,不吝指导,实为厚幸。清华已往之历史,于全国教育界已不无影响,其将来如何,所关尤巨。此诚全国教育界之问题,谅先生必不辞其劳也。如蒙慨允,当俟拟定会期地点,再行奉阅。

由信可知,聘请顾问主要考虑教育大家、社会领袖和学界泰斗三类人。范源廉、胡适、丁文江、张伯苓、周诒春、张福运等六人自然当之无愧。最终,除周诒春外,其余五人欣然允任。

细考名单,张彭春的提议显然是经过深思熟虑的。范源廉、张伯苓分别担任过清华学堂副监督、教务长,均为著名教育家;周诒春曾任清华学校校长,与张伯苓、张彭春私交甚笃,在教育、政治、经济等领域等有一定社会影响力;胡适与张彭春同为1910年第二批直接留美生,张福运为1911年第三批直接留美生,三人同属清华最早三批校友,胡、张二人均为社会著名人士;丁文江是学术界知名人士,与北大的蔡元培、胡适,南开的梁启超、张伯苓等来往密切,且与张彭春私交甚笃。

除私交外,这个人员名单也反映出张彭春联合北大、南开反对黄炎培、陶行知等人对清华染指。1924年2月26日,张彭春在日记中写到:“我想的几个清华大学筹备顾问,他们必有说我私的,只同南开和北大接近。”2月26日,张彭春在日记中写到“我也免不了有党见,想联合北大、南开来同(黄阝)战。我早看到清华这块肥肉,大家要抢的。毕业生,特别是近两三年回国的,合力来要占地盘。”可见还有派系争夺教育权的因素在内。

大学筹备顾问对学校改办大学工作有重要影响。按照工作程序,学校最重要机构是大学筹备委员会,“凡由联席会议通过之案,须商酌大学顾问,呈报清华学校董事会,呈报外交部,批准施行之。”可见,从学校通过到最后实行,大学筹备顾问是非常重要、必不可少的一环。

各位顾问以高度责任心,积极建言献策,帮助清华学校改办大学稳步推进。在学系设置上,胡适曾建议“清华至少应办成文科和理科。”在清华任教、与胡适关系密切的钱端升也提出“清华一时经费亦有限,与其开科甚多,各科均有支绌之虞,不如先办文理科,以全副精神,全副财力,为完善之设备,且招致国内硕学充教授,为国家造士。”大学部成立后开出课程的11个系中,属于文理学系的有8个,并且“商业系附于经济系”,以文理为主的大学框架初步形成。这是清华历史发展的一个转折点,清华的教育和学术独立向前跨了一大步。

推动公开留学生选拔

伴随着清华学校改办大学不断推进,一个现实的问题随之而来。留美预备部不再招生,在校学生按照旧章毕业即可赴美留学,1929年最后一届学生毕业后留美预备部自然终结。但在校的旧制学生担心办了大学部他们不能出国,所以找出各种理由反对,给学校造成很大阻力。更何况长期以来社会对清华独享美国第一期退款派遣学生始终存有争议。即就清华而言,大学部成立后新招的学生是否也要依此办理?如果不依照留美预备部,那么一校之内出现两种不同学生类型,课程体系判然有别姑且不论,学生毕业后待遇更是天壤之别。如何在过渡期内妥善处理,避免可能出现的两类学生之间的矛盾,是学校必须要考虑的问题。

对此问题,张彭春态度坚决、观点明确。他在1923年4月9日日记中写到:

(一)学校与派留美分清为两项事业;款项也应在预算内作两种算法。下五年内派留学欠款应由五年后留学项下出,不应干涉学校进行。

……

(三)派留学应公开考试,清华大学毕业生与他大学毕业生有同等报名投考的权利。现在校生都应一律送美,从本年秋学生起,入学时写清志愿书时标的不出洋。

留学机会面向全国学生体现了教育权利公平。张彭春指出:

赔款是全国人民的,绝不能由某一系或清华本校毕业生专利把持。全国的利益应按最公平的法子支配给全国,绝不容一小部分人用作党系的根据地。

张彭春将改办大学、大学部招生及毕业与选派留学分开的观点,为解决清华改办大学及成立国学研究院,学生出现分化、留美预备部与大学部及国学研究院三部短期共存出现的问题提供了稳妥可行的思路和政策。

第三条面向全国公开考选留学生而非清华学生专享留学资格,这是张彭春对社会意见的吸纳。美国退还庚款溢款独用于清华而非普济全国教育,清华毕业生自动享受公费留美,不免引起有关教育公平的争议。与张彭春同时考取第二批直接留美生赴美的许先甲在1914年撰文指出:清华学生“有应最后考试之资格;其他无论程度如何,举不得与,此事理之最不公者也。” 1915年,胡明复提出:“第二次出洋考试最为适当。凡有志出洋者皆应得预考,不问其为清华与否也;考而及格,即与出洋,不问其为清华与否也。”许先甲、胡明复本身即为庚款留美学生,他们的批评极有代表性。1918年底,留学康奈尔大学的北大校友张世俊致函北大校长蔡元培,批评“清华学生外国皮毛习气,染受甚重。……以俊愚见,以后美国退还赔款,学额似可以半数充国立大学,每年考送毕业学生,或造高深之教员。半数归教育部考选派出。清华学生,仍准一律与考。则志学者,免向隅之慨,国家得有用之材。”张彭春显然十分熟悉,并同情支持这些意见。这也恰恰能体现张彭春、许先甲、胡明复等人求公利摒弃私利的可贵品质和高尚人格。

张彭春的这个意见为校长曹云祥接受,遂成为学校的方针。

1925年,专科女生考试,学校聘请颜惠庆、王正廷和范源廉为评定员。同时,学校也评定通过了两年后专科生考试办法以及四年后留美考试办法。张彭春在1925年7月25日日记中记载了办法的主要内容:

一、二年后,男、女生各五,都须大学毕业并一年以上作事经验。

二、四年后,共送二、三十人,公开考试,本校毕业与他校毕业同,并二年以上作事经验。男女合考,女生至少占全数三分之一。

接着,张彭春写了他对留美考试办法的理解:

按政策,留美考试必须于大学之外。选择方法很待研究。将来在美应入何科何校,也不应如现在这样没系统。选择标准与全国高教育有莫大关系。派送种类也不应只限一样。各承认大学教授,任职在三年或五年以上,有相当研究成绩及教授经验,每年可选派五人至十人。他们在外年限至多不过二年,并且他们任职大学及所派个人都须负相当供给之责,如学校出一年的半薪,个人筹旅费,或用别的方法鼓励学校及个人出相当代价。

面向全国公开留美机会,体现了教育机会的公平,也体现着将来学校性质的变化。1925年成立的大学部定位于“纯以在国内造就今日需用之人材为目的,不为出洋游学之预备。”“俟旧制学生毕业后,留美学额之给与以公开考试定之。全国各大学之毕业生均得投考。”张彭春指出:“本校从前之方针系为预备学生留美。此项方针,现已见为不适用。清华大学之工作,将完全以预备在中国应用之人材为标准,与将来之留美学生额毫无关系。将来留美学生,完全以考试选取;全国各大学之毕业生,成绩优良而毕业后又有任事经验者皆可以与试。本校大学部出身之学生,亦自可以与试,但大学部之教育,则绝不以预备留美为方针也。”曹云祥校长代表学校表示:“四年之后,公开留美考试,并非专派清华学生。凡国立大学毕业之学生,成绩优良,并本所习学科,在社会服务二年者,均可应试。每次考送以三十名为限。”这都是张彭春意见。揆诸1929年以后学校历史,虽有迁延,但这些政策还是得到了实施。

促成制定《津贴毕业生留国研究试办章程》

清华学校留美预备部毕业生公费赴美留学。学生毕业前,在学校辅导下,根据自己兴趣、特长、性格等选定留学学校和专业。但留学以后,存在大量转学、转系、转专业等情况,原因之一就是对专业了解不足。为此,清华尽可能以各种形式给与留学专业辅导。在传统的职业辅导演讲、编印留学手册、在《清华周刊》开设留美通信栏目等外,1924年,清华创造性地提出了毕业后留校或留国实习或继续学习的计划。

1923年11月,张彭春领导课程委员会设计制定了清华过渡期内课程。过渡期内课程方针第一条为:

子,除民国十二年入校之学生外,现在清华之学生如能修毕“大一”年级,可以赴美。但校中当鼓励此项学生于赴美继续研究之前,先在本校(或国内)进修大学课程。

丑,民国十二年入校之学生修毕“大一”年级时,本校择优选派赴美留学。对于此项学生,亦应鼓励其先在本校(或国内)进修大学课程,再行赴美研究。

这个方针,意在提高学生对国情和学科的认识。同时,留国进一步深造或实习,也有利于学生更加充分地考虑自己的留学专业,增强学生出国留学的目的性。除此之外,也意在让毕业生除了常规的赴美留学外,也可以进入即将筹备成立的大学部。正如曹云祥校长指出:“目下在校肄业学生,如毕业后,自愿插入大学部,或进他校肄业,即给以相当之津贴,俾使留国,多受高级教育,并可增进社会阅历。如此办法,一举数得。”

张彭春制定的这一“方针”立即得到学生响应,有学生建议“由学校予毕业生之留国进修大学课程者,以实力之鼓励,由学校资以津贴。”

很快,1924年3月,清华制定过《津贴毕业生留国研究试办章程》。《章程》规定:

一、清华学生修毕本校大一级课程后,如愿留国研究暂不出洋,必须缮具陈请书,开列留国详细计划,向校长陈请,经批准后方为有效。

二、留国期限至多不得过两年。

三、留国期满时,须提出报告及其他证据证明留国计划已然完全实行。

四、留国津贴规定如左

甲、如在国内他校读书者,每年津贴三百元。其应交学费由本校于津贴内直接扣付,余额分四次付给该生。

乙、如在本校研习者,每年津贴二百元,亦分四次付给。

丙、如在外任职而无薪俸者,亦给付津贴三百元。倘有薪俸,本校应酌量情形分别核减或免给此项津贴。

丁、如有特别情形,其津贴支给方法另行规定,但其额亦以三百元为限。

五、留美年限不因留国研究而缩减。

六、凡得留国津贴者,均须遵守本章程并须请适当之人出具保证书。

七、领受津贴者,如果品行不端或违背本章程,本校得取消其赴美游学资格。

应该说,清华学校对学生留国训练提供的条件非常优厚。如在清华研习每年津贴200元,在外校研习则每年津贴300元;“留美年限不因留国研究而缩减”减少了学生享受公费留美的后顾之忧。

1924年毕业的潘大逵、周先庚、黄翼、徐永煐等立志学习教育,申请在国内实习一年。徐永煐、潘大逵也充分肯定这一制度。可见,这一制度对部分学生是非常有利的。

当然,对大部分学生而言,毕业后马上出洋更值得期待,因而对留国一年响应并不踊跃。1925年,清华学校在校学生及部分留学生曾就毕业后是否需要“留国”进行讨论。从学生选择结果看,绝大部分学生都是毕业即出国。

1924年颁布的《津贴毕业生留国研究试办章程》所开创的出国前留国一两年、了解和熟悉国情、更好认识个人兴趣特长的做法,也是对学生职业指导的深化。尽管留国学习或实习、推迟出洋的学生并不多,但这种可贵的探索仍有积极的意义。10年后,当条件成熟,便发挥了重要作用。

1933年期,清华开始举办留美公费生考试,到1944年共举行6届。这项考试与中英庚款考试并列为当时国内最重要的两项留学生选拔考试。

在六届132考取者中,涌现出一大批杰出人才。包括,34名中国科学院(含外籍院士)、中国工程院院士,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁,两弹一星功勋奖章获得者钱学森、赵九章、屠守锷,美国国家工程学院院士沈申甫、林同骅,美国艺术与科学院院士何炳棣,美国科学院外籍院士夏鼐,台湾“中央研究院”院士郭晓岚、何炳棣、叶玄、沈申甫。一些人虽非院士,但都在各自领域都做出杰出贡献,如宋作楠、张培刚、王铁崖、吴于廑、钱学榘、王遵明、张骏祥等。

清华大学公费留美生考试之所以成功,就在于它在吸收以往留学生派遣成功经验,进行了很多改革。其中一项规定:“公费生录取后,于必要时,须依照本大学之规定,留国半年至一年,作研究调查或实习工作,以求获得充分准备,并明了国家之需要,其工作成绩,经指导员审查认可后资送出国。”显然,这是对1924年《津贴毕业生留国研究试办章程》的继承和创新。

余 论

张彭春在清华,最大的功绩是促成改办大学工作的最终完成。钱端升回忆当时改办大学的主要矛盾之一与原有教师的分歧:

在教师中,老一辈的人认为你们办大学,那我们就要被淘汰了,所以也反对,至少是不积极。当时这些元老派教员都反对办大学,只有梅贻琦同意。梅贻琦与张彭春都是南开的,所以梅同意了张办大学。在“改大”上、在教育上,梅贻琦、张彭春、陈寅恪都是很起作用的。……主张“改大”的是我们这一批(1923—1924年左右归国的清华毕业生),是少壮派。老的教员觉得少壮派要办大学,没有我们的位子了。

美国教员,看其学术上如何而有不同态度,赞成或反对。如:谭唐(教德文)还有点学术,是博士,所以他同情“改大”。Winter原在南京(金陵)教书,在英国文学方面比一般美国教员高明得多,所以我们也把他找来。我们并不排斥洋人,而是排斥不学无术的;有学问的我们还是欢迎。至于那些教中学的美国教员,他们对“改大”也是反对的。

作为推动改办大学冲锋陷阵的领头羊,各种矛盾积累到一定程度爆发,首当其冲就是对着张彭春。陈达回忆:

张彭春(号仲实)是张伯苓之弟。他做教务长时,很不喜欢清华一切学美国的风气。他很想自己来办教育、办大学。他是正派人,不过脾气很不好,我想教职员中有些人对他是不满的。例如:戴志骞(图书馆馆长)、虞振鏞(教生物的)、赵学海(教化学的)、杨光弼(教化学的)、朱君毅(教育心理系主任)等人,可能对他都有些意见。他与朱君毅、庄泽宣都是学教育的,可能大家意见不一,主张不一,有些龃龉。

实际原因比陈达回忆更为复杂。张彭春辞职时,国学研究院筹备部主任吴宓直言:“反张运动,已非一日,此次研究院问题,不过适逢其会耳。张先生之去留,似早已决于研究院问题之前。反张之人,可分数类:有主张不同者,有利害冲突者,有出自野心者,有感情不洽者。”

1926年2月,张彭春辞职离校。他在致校长曹云祥信中表示:“在清华两年有半之工作,有无价值,亦听诸当世明达之公判。不过始终彭未背其主张。故今日决然求去,似可告无罪于良知也。”

清华学生发起“挽张去恶”运动。学生在致董事会请愿信中高度评价:

张先生在清华之重大功绩:

甲、关于校政者

一、主张学校与游学划分,实行停招旧制留美预备班,历年关于留洋之纠葛,一旦根本解决。

二、建立新大学,完全以在中国造就本国领袖人才为目的,立清华永久之基。

三、主张留美学额之给予,完全公之于全国各大学之毕业生,以公开考试定之。此议一出,全国各大学学生,均有游美深造之机会,外间攻击清华、忌妒清华之言论渐消。

四、提倡气节,以坚卓特立,不流俗为学生表率。

五、其言论操行无形中影响学生之思想行为者实深且厚,试细察清华年来校风之变迁不难了悉,非敢溢美也。

以上五端,万目共睹。即反对张先生者,亦莫能否认。总之生等此次之挽留张先生纯系为清华大局设想,为正谊公道求伸。众志所趋,如危崖转石,苟达目的,不惜牺牲。掬诚上陈,佇候毅断。

学生请愿书呈览之日,即董事会通过张彭春辞职之期,故董事会是否阅览请愿书不得而知。

遗憾的是,虽有学生极力挽留,但张彭春坚决求去,离京回津。

学生对张彭春的感情是真挚的、持久的。1928年国民党北伐胜利,在接受清华之际,张彭春被学生校务改进委员会推荐为与戴季陶、邵力子、胡适、凌冰、周诒春、周鲠生等政界、学术界名人并列为校长人选。

长期以来,张彭春在清华校史上隐而不显,其有关教育学说也甚少被关注,正契陈寅恪先生在王国维先生纪念碑文中所写的“先生之著述或有时而不章,先生之学说或有时而可商。”哲人其萎,思想永存。时移世易,张彭春关于中西教育的思考对今天仍不无价值。他对清华由学校向大学过渡作出的重要贡献,理应得到充分的挖掘和肯定。