袁帆

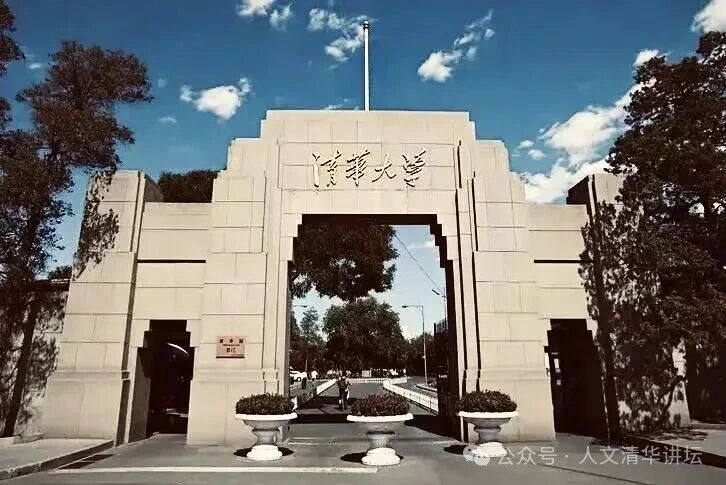

清华西校门

清华大学目前共有8个校门,主楼南面的东南门被视为主校门。西校门坐东朝西,处于校区东西主轴线——清华路的最西端,是从西面进入清华园的必经之路,因此在一代代清华学子的记忆中都留下深刻印象。

在清华历史上,西校门曾一度被当作主校门,但又不是最早的校门。位于西校门以东约1公里处,修建于1909年的那座写有“清华园”的西式牌坊型大门,才是清华最早的主校门,但其却在西门建成后被清华人改称为“二校门”。尽管现在见到的是复建之物,但依然是清华的重要历史纪念物之一。

西校门究竟建于何时?

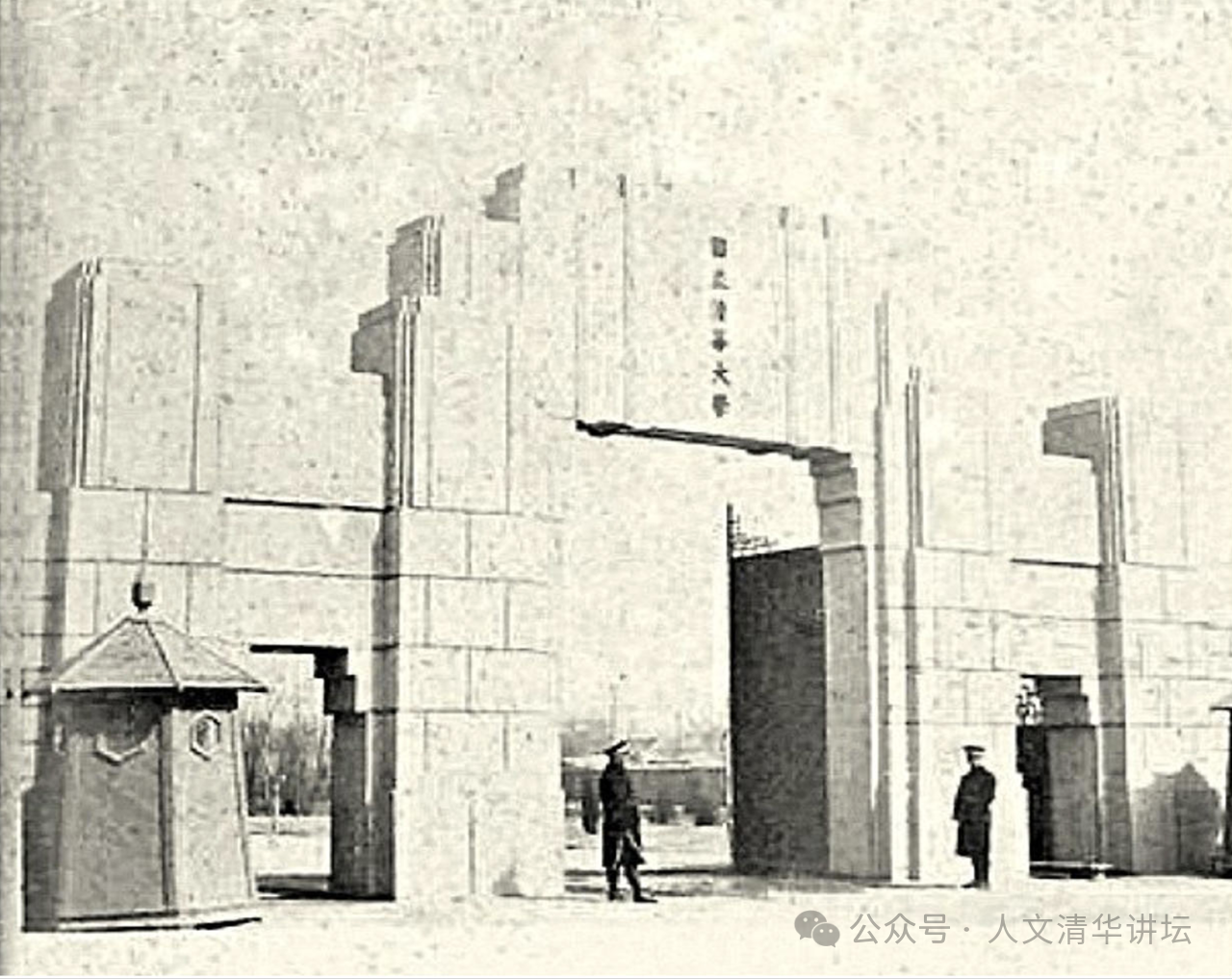

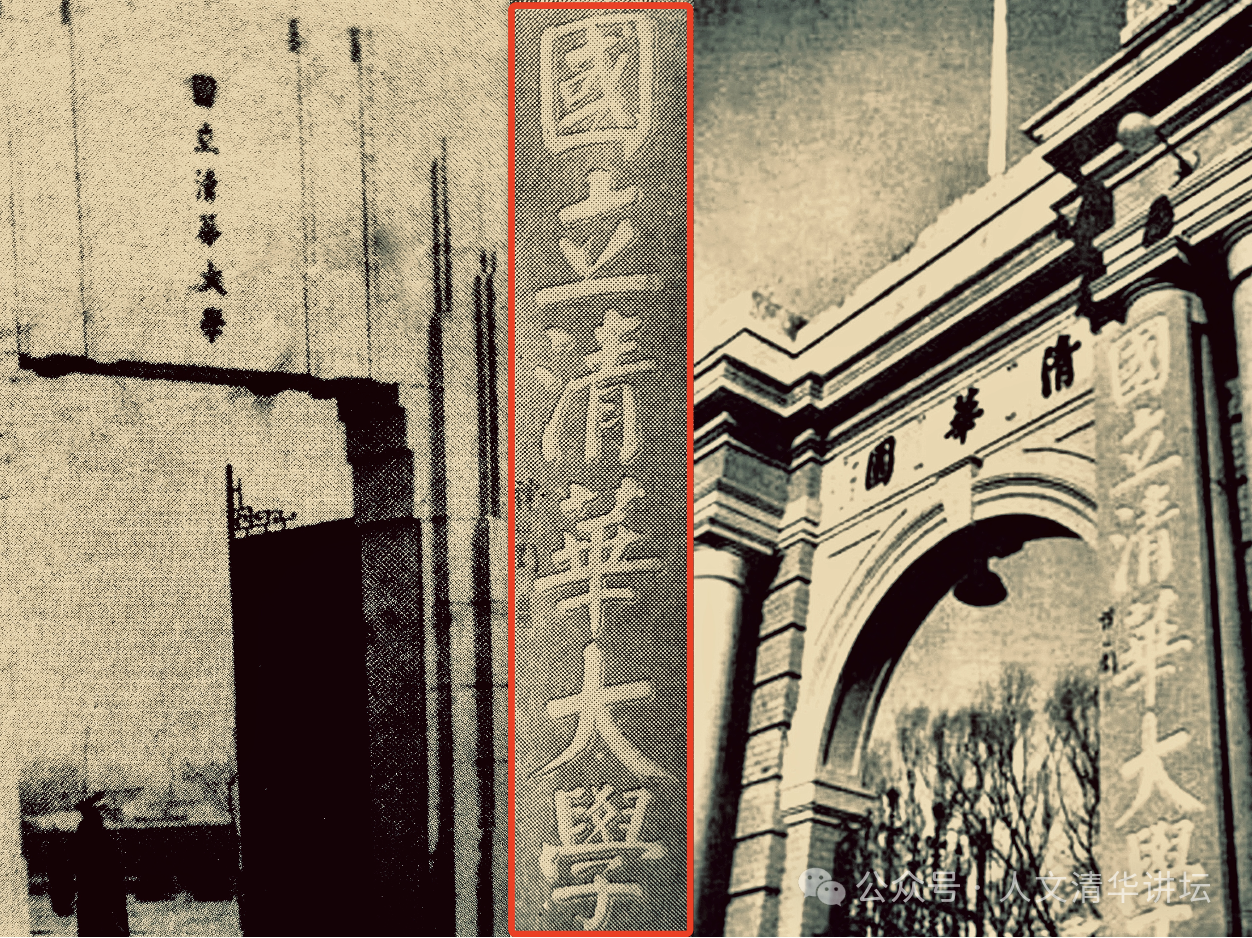

按修建的时间顺序,西校门才是“二校门”。关于它的确切修建时间,2011年清华校方编纂的《清华大学一百年》并无明确记载,只刊登了一张老照片。

《清华大学一百年》刊登的西校门图片

目前坊间流传的西校门建造时间,主要来自2001年出版的《清华园风物志》,其中有这样的表述:

“清华校门,原在今天“二校门”处。1933年在扩建西院住宅(增建新西院)的同时,修建了新的学校大门——西门。”

这里,将西校门修建时间定在了1933年,不过依据来自哪里,语焉不详。但这个模糊的说法却成了《百度百科》里清华西校门的“出生”年份。

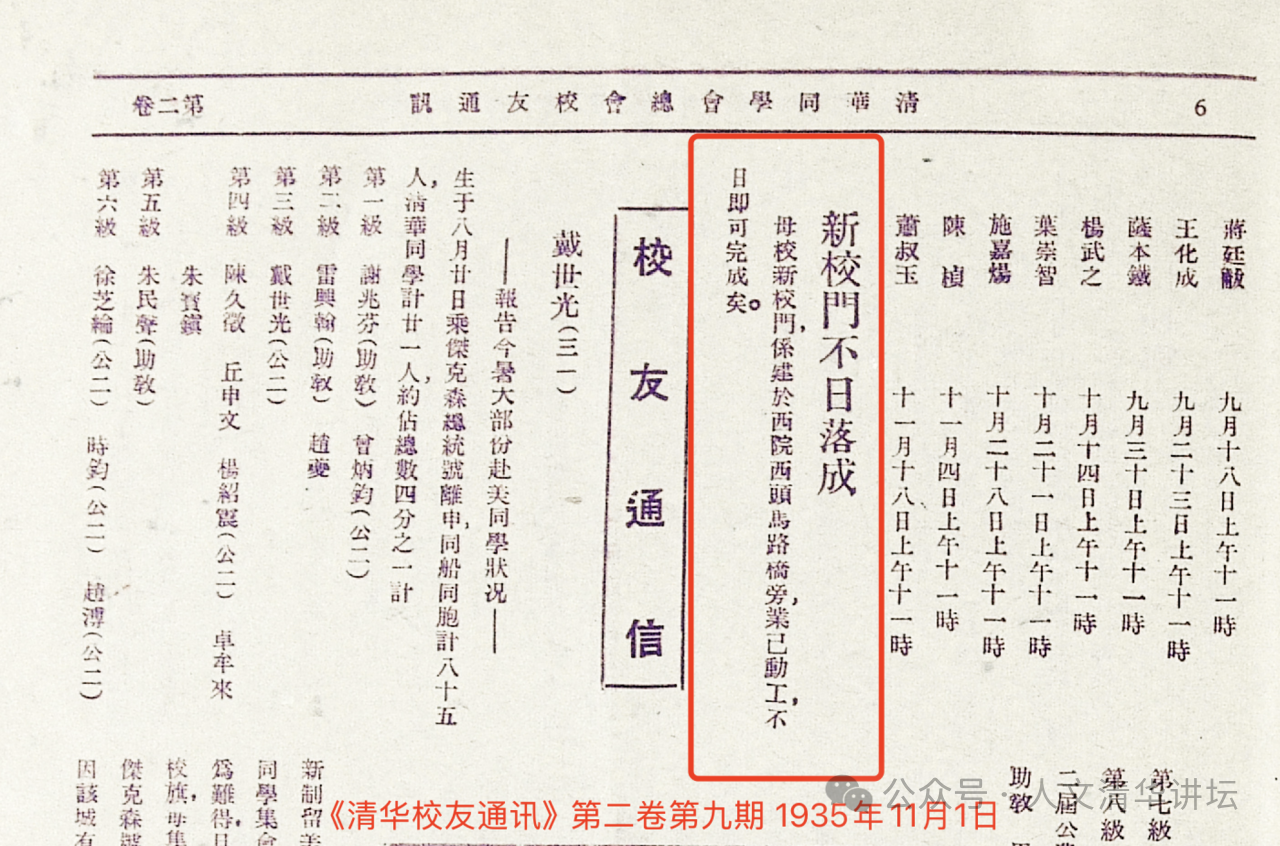

在持续研究清华历史的过程中,笔者发觉这个“1933”的注解其实是存在很大误差的。在1935年11月1日出版的《清华校友通讯》中,我找到了一条颠覆性证据,那就是在一条《新校门不日落成》报道中的记载:

“母校新校门,系建于西院西头马路桥旁,业已动工,不日即可完成矣。”

这则消息明确地告诉我们,西校门的修建时间是在1935年的秋冬时节。《清华校友通讯》是清华大学的官方刊物,旨在密切沟通学校与校友的联络,因此其中传达的校园建设动态不是随便编写的,绝对不会将发生在“1933年”的事情推迟两年时间发表。

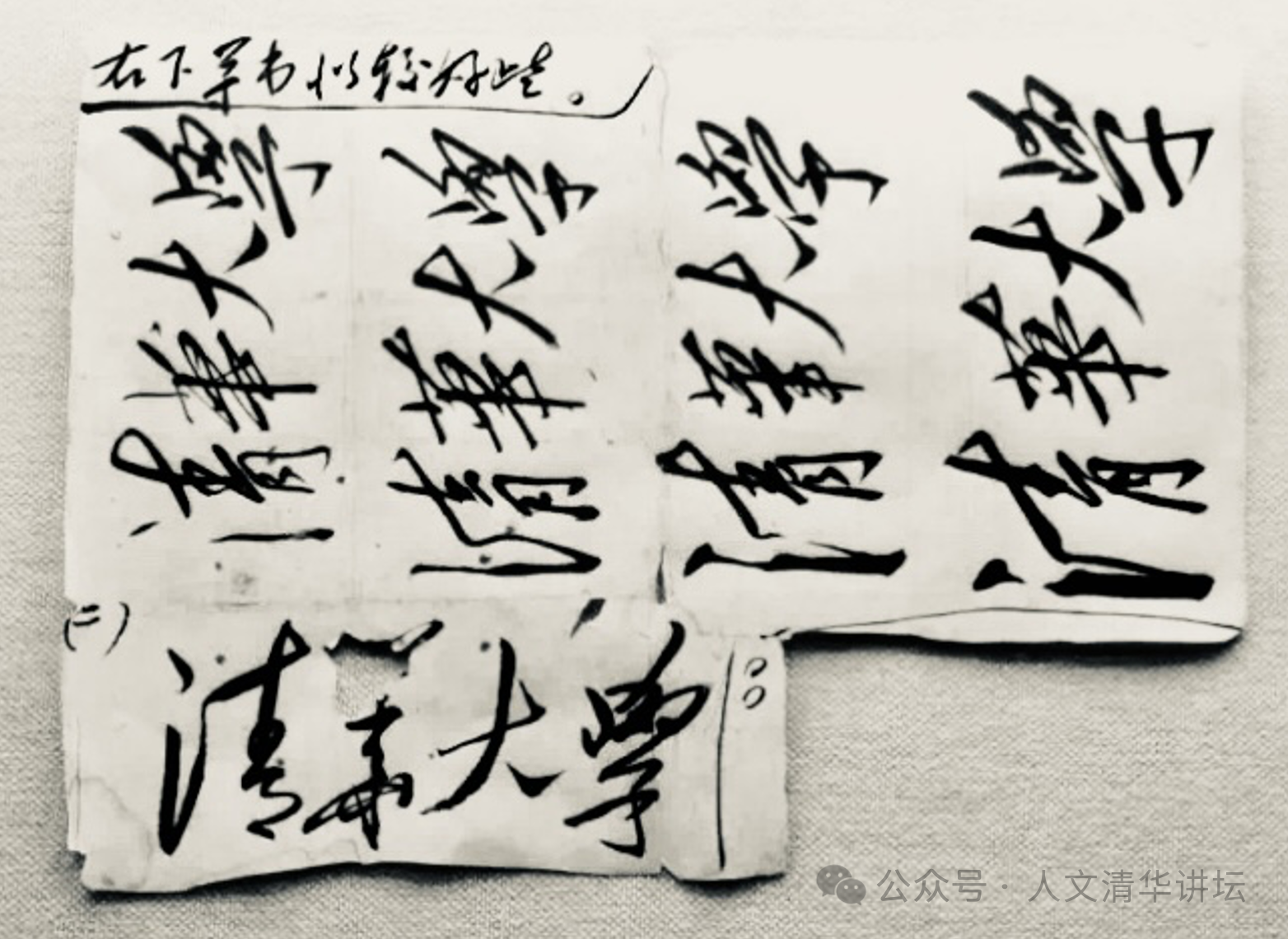

《清华校友通讯》报道(1935年11月1日)

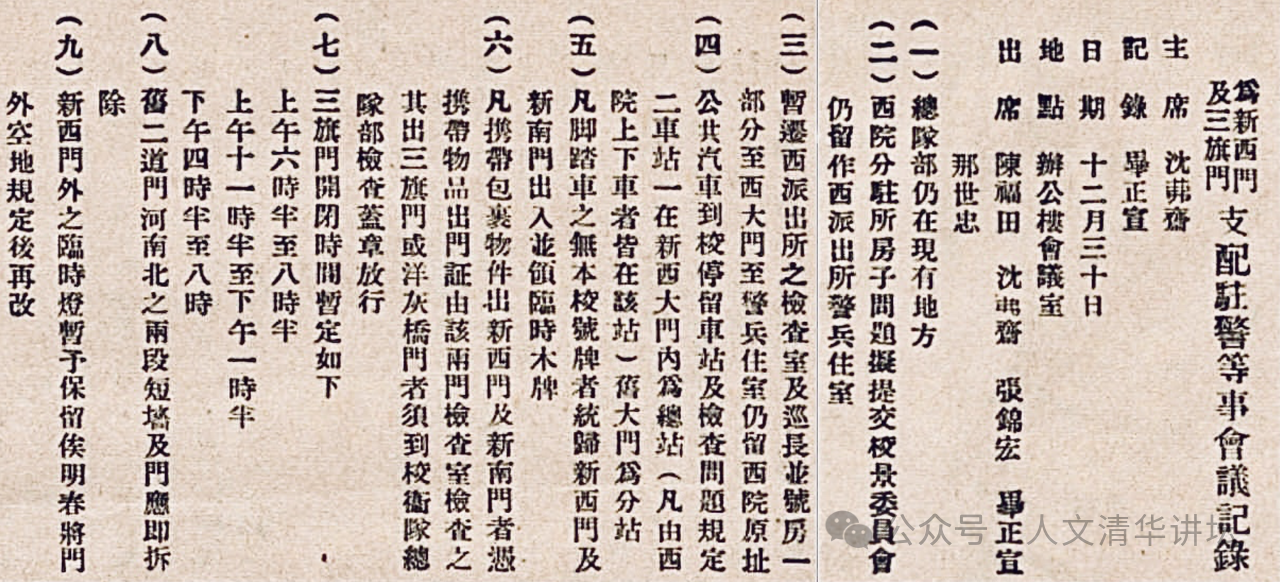

一所大学主校门的修建是关系方方面面的大事件,在学校历史上应该有所记载。沿着这个思路进一步调查,果真从1936年1月出版的《国立清华大学校刊》上发现了更清晰的证据。在一份关于《为新西门支配驻警等事会议记录》中,明确了“新西门”建成后的各项通行规定。会议时间是1935年12月30日,会议主持人是时任清华大学秘书长沈履(1896-1981)。

《为新西门支配驻警等事会议记录》(1935年12月)

通过这份会议记录,我们完全可以认定“新西门”的落成时间是1935年12月。

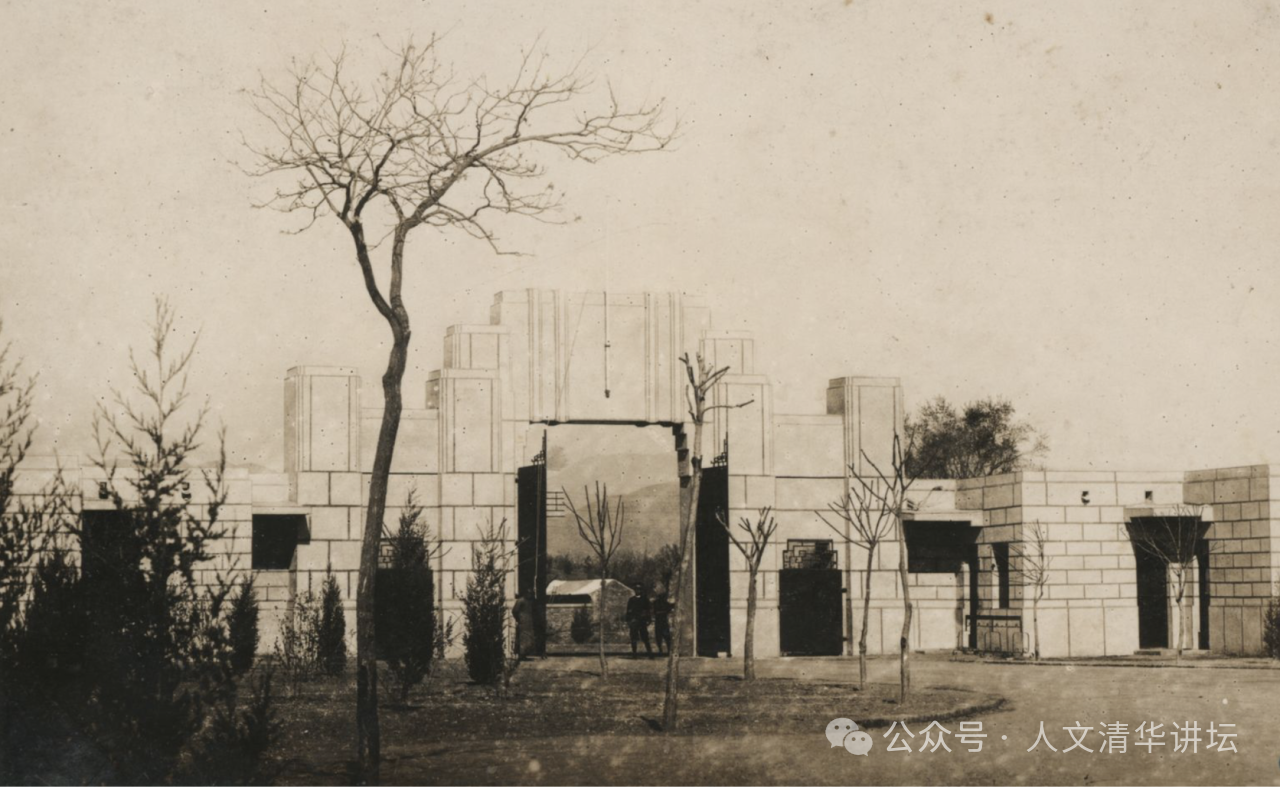

无独有偶,我在《中国学生》1936年第2期上发现了一张关于清华西校门的摄影图片。从这张标明“校门正观”的图片上,可以看到工人还在施工架子上作业,以及尚未完全清理干净的施工现场。虽然图片没有标注拍摄时间,但从照片中人物穿着大衣的细节推测,应该与《清华校友通讯》和《国立清华大学校刊》报道的西校门修建时间基本吻合,约在1935年末至1936年初的时间段。

初建时的西校门长啥样?

从摄影图片上看,“新西门”是一座“中西合璧”的三跨式牌坊型建筑:

(1) 整座建筑突出竖向效果,总宽度约为17米,最高处约为9米。

(2)主门洞宽约4-4.5米,高约5.5-6米;两个侧门洞宽约2米,高约3米。在门洞上方的左右拐角处,各做了三级线脚,逐级向中心线外扩,给门洞的轮廓增加了中国传统建筑意味。

(3)三个门洞的四个墙垛高约7米。主门洞上方建有一块类似中式牌楼的“匾额墙”,宽约5.5米,高约3米,成为整座建筑的视觉焦点。

(4)在“匾额墙”的中央,竖向排列着“国立清华大学”六个楷体大字,字样显然是套用了谭延闿(1880-1930)于1928年为“国立清华大学”题写的校名。

两个校门上曾经使用同一款校名(1936-1937)

西校门的形态简洁,轮廓清晰,线条流畅,不失为一座经典的“建筑小品”。但西校门的设计师是谁,在清华档案中没有确切资料加以证明。不过,在1931年至1936年,清华新建了化学馆、电机馆、航空馆、北大饭厅等一批教学与生活建筑,其设计师均为华信工程司的著名建筑师沈理源(1890-1950)。从建筑风格、手法和建造年份等几方面比较,西校门都与这几座建筑有相同之处,因此极有可能是沈理源的设计作品。当然这一推测还需要进一步的考证才能被确认。

西校门从诞生的一刻起,就成为清华历史的主要见证者。随着历史的变迁,其自身也经历了一次次的面貌变化。笔者根据目前掌握的一些历史影像资料,逐一加以叙述。

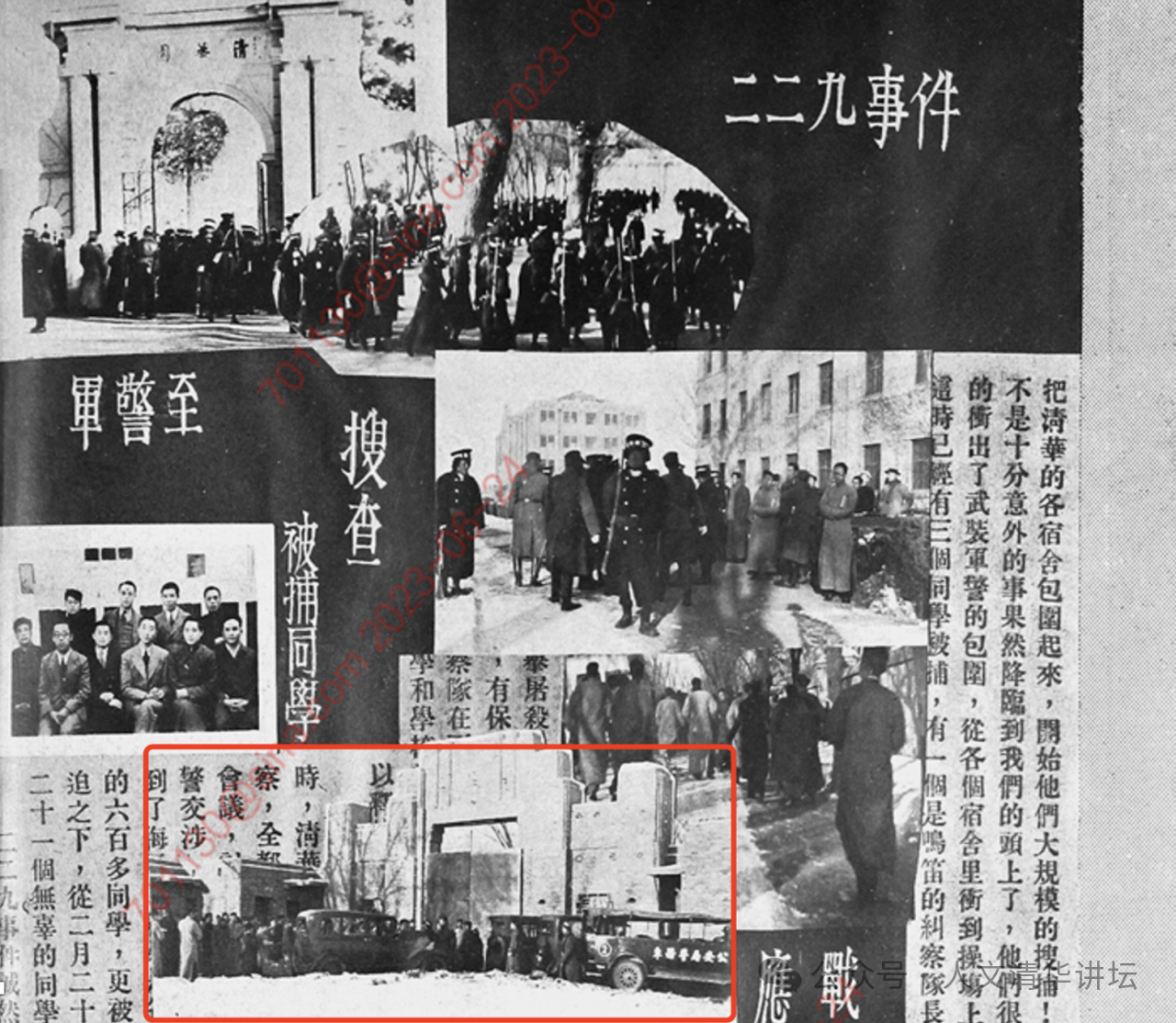

(一)1936年的“二二九“事件

1931年“九一八”事变发生后,日本军阀妄图进一步吞并华北的野心渐渐显露。为了警醒世人,敦促政府抗日,北平(北京)大中学生数千人在1935年12月9日举行了抗日救国示威游行,反对华北自治,反抗日本帝国主义,要求保全中国领土的完整,由此掀起全国抗日救国新高潮,而清华进步学生就坚定地站在了这场运动的前列。

之后,清华学生50余人联合燕京等校学生一起组成“南下宣传第三团”,向沿途各界群众宣传抗日和革命的道理。由于这一系列活动表达出坚决抗日意图,触动了国民党政府的政治底线,因此遭到了持续镇压。

1936年2月29日,数百名北平宪警突然闯进清华园,逮捕了蒋南翔、姚依林、方左英等3名学生及一名工友,先将他们关押在西校门的警卫室里。广大清华同学奋不顾身地向军警反击,将被捕人员抢回。但事情并未结束,当晚三千余名军警再次包围清华,经过一夜搜捕,抓走21名无辜学生。这就是发生在清华校史上的“二二九事件”。

1936年《清华年刊》中记载的“二二九事件”

在1936年《清华年刊》中,专门有一页记载了“二二九”事件。

其中有一张在西校门内侧拍摄的纪实照片,可以看到,两扇大铁门被关闭,根据回忆,那是勇敢的学生们所为,然后他们将被关在警卫室中的被捕学生抢回来。这张照片在1936年的一些国内刊物上也被发表,其图示就是:“1936年2月29日,学生锁闭大门,阻止警车外出,逼令将捕学生释放。”

这张照片是在校门的内侧拍摄的,所以上方并没有“国立清华大学”的字样。非常难得的是,台湾(新竹)清华大学校史馆保存了一张建成初期拍摄的西校门内侧照片,同样为我们提供了历史佐证。照片上非常清晰地显示了门卫室的位置,以及校门内侧的建筑细节。

西校门内侧老照片(1936年)

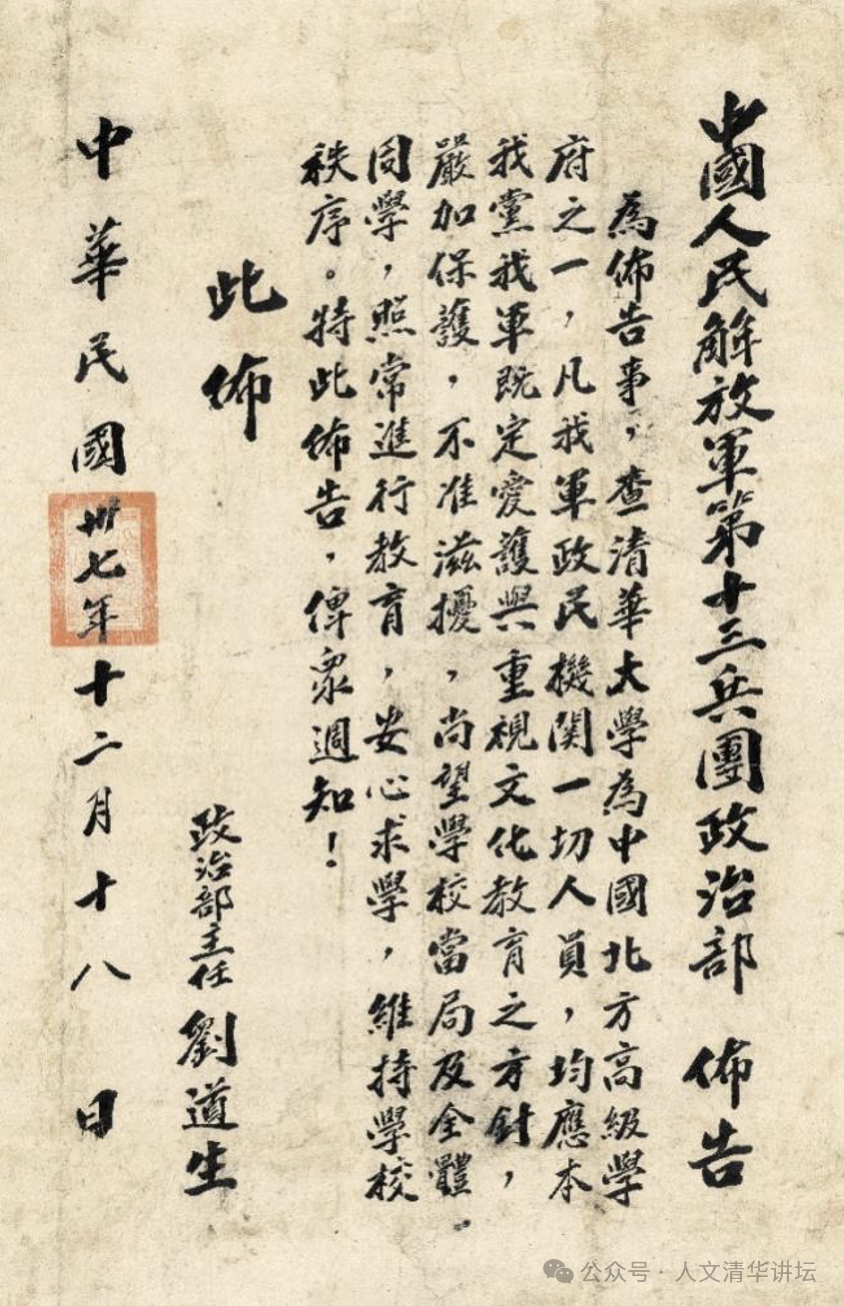

(二)1948年清华园进入历史新阶段

1948年12月18日张贴在西校门的解放军布告

根据清华史料记载,1948年12月18日,即将进入北平城的中国人民解放军第13兵团政治部在清华西校门张贴出刘道生(1915-1995)签署的布告,布告全文是:“为布告事,查清华大学为中国北方高级学府之一,凡我军政民机关一切人员,均应本我党我军既定爱护与重视文化教育之方针,严加保护,不准滋扰,尚望学校当局及全体同学,照常进行教育,安心求学,维持学校秩序。特此布告,俾众周知。”西校门由此成为清华园跨入历史新阶段的最早见证者。

(三)1950年代

1949年10月,随着中华人民共和国的建立,“国立清华大学”也被改名为“清华大学”。

1950年6月,中华人民共和国开国领袖毛泽东(1893-1976)为清华大学题写了六款校名,其中有两款草书体,四款行书体。

毛泽东为清华大学题写的校名(部分)

学校名称发生的变化在西校门上也被反映了出来。在一张1953年拍摄的照片上,可以看到在主门洞上方“匾额墙”上的“国立清华大学”字样已经消失,成为一片空白,而在门洞的右侧门框墙上则挂上一块校名牌匾,上面有从毛主席题写的校名中集字而成的“清华大学”四个行书体大字。

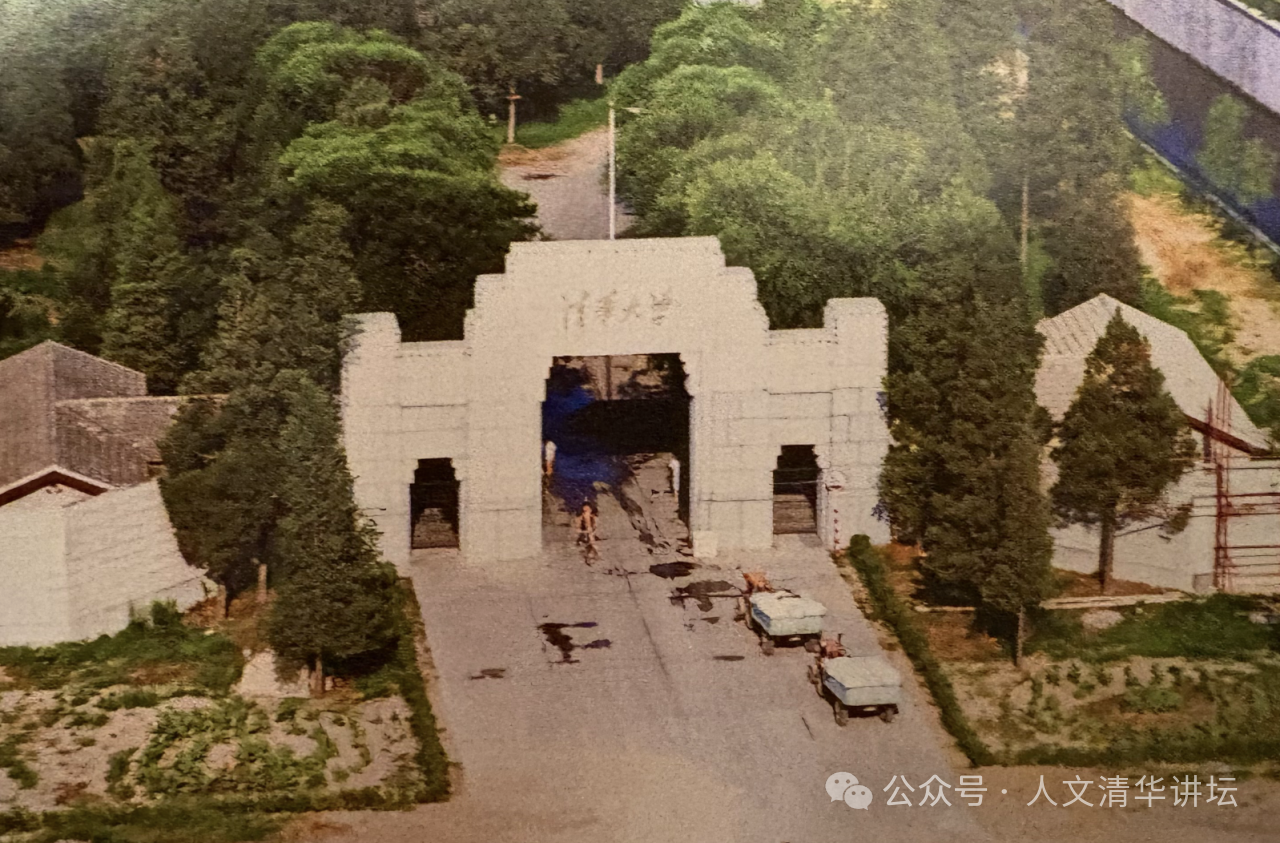

西校门影像(1950年代)

在整个1950年代,西校门的主体建筑总体上没有发生大的变化,在大门两侧还增加了两尊石狮子。为了增加照明,在门洞上方安装了一盏吊灯。

(四)1960年代

1. 1960年代中前期

这一时期的西校门主体建筑依然没有更多变化,但在门洞上方“匾额墙”上增加了“清华大学”校名,取消了校名牌匾。

然而,在西门外装饰面的细节上发生变化,分割线的布局重新调整,特别是为了配合镶嵌“清华大学”校名,取消了匾额墙原有的四条竖向装饰条。此外,拆除了门洞上方的吊灯,取而代之的是在四座墙墩上各安装了一盏壁灯。

2. 1960年代中后期

1966年5月,中国进入了一个特殊历史年代。在1966年的夏秋季,门洞上方的“清华大学”校名被毛主席像和六面红旗的组合代替,门洞两边分别挂上了“宜将剩勇追穷寇”和“不可沽名学霸王”两块大型红色牌匾。此外,原有的两座石狮子被当作“四旧”标志搬走。

在一段时间内,全国的学校停课“闹革命”,大中学生在全国范围内进行“革命大串联”。从一张拍摄于1966年冬季的照片上,可以看到三名从外地到北京串联的男生在西校门前留念合影,同时也为我们考证当时西校门发生的变化留下了真实的依据。

(五)1970年代

清华大学在20世纪70年代经历了几次重大变革。西校门模样也跟随这些变革发生变化。

1. 1970年代中前期

在大学停止招生四年之后,清华大学从1970年开始招收“工农兵学员”,第一批学员于1970年6月15日入校。至1976年,清华大学共招收六届工农兵学员,最后一届于1980年11月毕业。

在一张拍摄于1970年的新闻照片上,可以看到一队新学员列队从西校门进入校园。彼时的西校门被插上几面红旗,匾额墙上挂着毛主席像和红旗的组合,但样式与之前相比有所变化。主门洞两边的大型红色牌匾上分别写着两句充满时代感的口号:“伟大的中国共产党万岁”和“伟大的领袖毛主席万岁”。

2.1970年代中后期

1976年10月以后,随着“文革”结束和恢复高考的历史性变革,清华大学迎来“拨乱反正,改革发展”的新阶段。西校门面貌也悄然发生变化。

我保存着一张清华长跑队于1977年12月底拍摄的合影,当时我们刚刚参加了“北京高校冬季越野赛”,这也是我在西校门的唯一留影。此时的西校门恢复了匾额墙上的“清华大学”校名,同时在大门右侧门框墙上也挂了一块校名牌匾。为了迎接1978年的新年,还挂上了分别写有“元”“旦”字样的两块标语牌。

(六)1980年代至今

清华大学在1980年代开始进入“在提高中发展”的重要历史阶段。根据《清华大学志》记载:1983年,西校门进行抗震加固大修,将校门加高,原砖砌门芯整体用钢筋包裹,水泥浇筑成一体。“清华大学”做成永久横额2米高干挂式铸铝合金字用环氧树脂锚固字脚,字面贴金色电化铝薄膜,经久璀璨如新。[i]

从一张拍摄于1985年的俯瞰照片上,可以发现西校门的变化,“清华大学”的校名大字由红色改为金色,同时去掉了校名牌匾。

此后40年,西校门形态无明显变化,一直保持至今。

西校门修建时,恰逢中国抗日救亡运动蓬勃兴起。自1935年12月的落成之日起,便尽览历史风云的波诡云谲,身受时代变迁的世间冷暖。无意间,西校门已然成为清华的宝贵“校门文物”,没有之一。

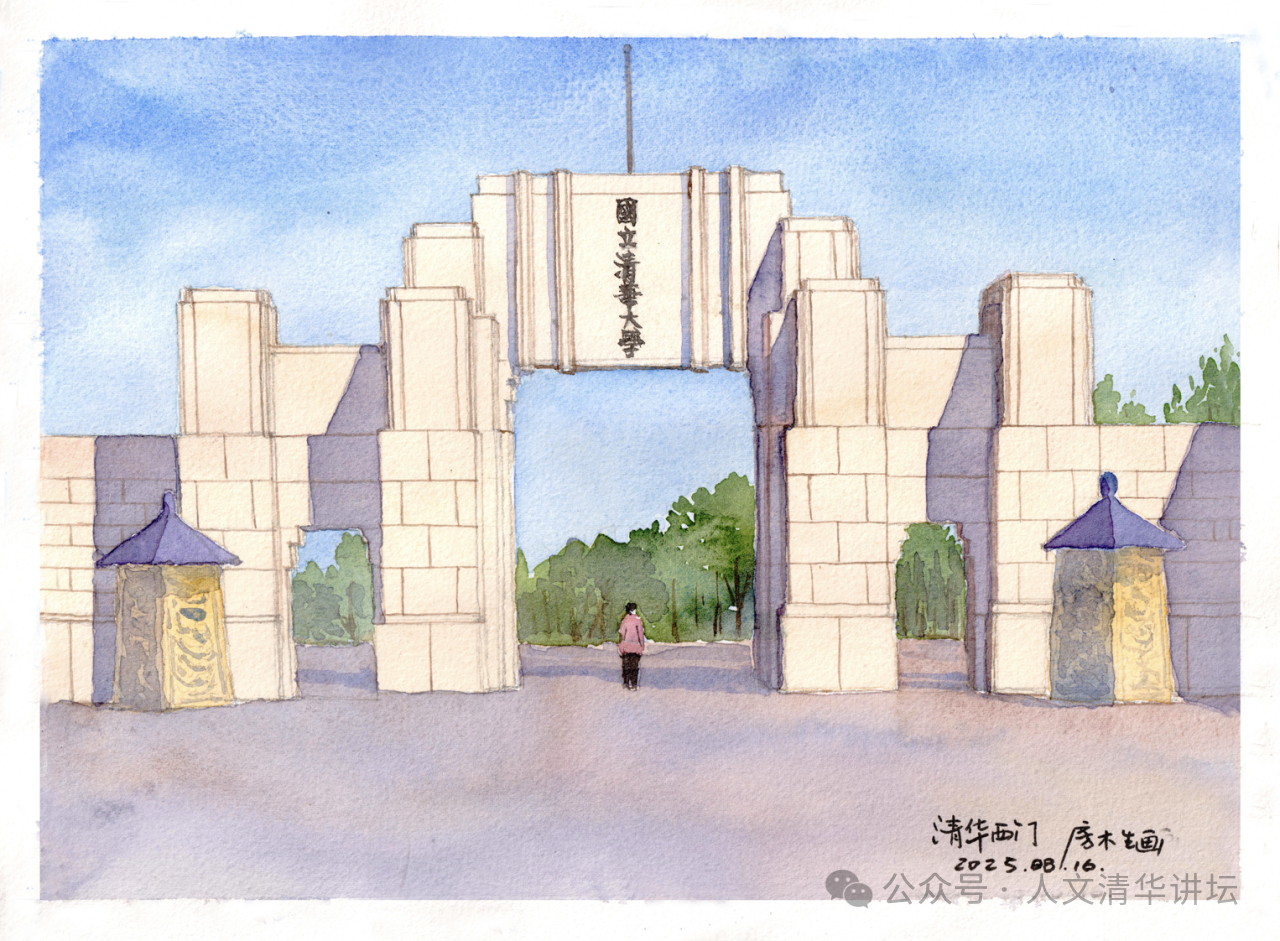

清华西门90岁纪念(建筑系1992级房木生绘画)

如今,西校门就像一位即将迈入“鲐背之年”的长者,虽青春不再,但饱经沧桑,值得诚心尊重。

未来,西校门还是一位跨越时代的清华历史见证者,虽默默无言,却映射演变,必须敬畏对待!

当下,我们要送上一句祝福:90岁的西校门,生日快乐!

[i] 《清华大学志》,清华大学出版社,2018年4月版,第520页。

作者简介

袁帆,清华大学建筑工程系1975级校友,人生多有跨界,兴趣爱好广泛,文笔朴实耐看。退休后专注于文史研究,多篇成果被国家级、省市级以及清华大学媒体刊发。2023年,被清华大学档案馆、校史馆聘为“清华史料和名人档案征集工程”特邀顾问。

(本文转载自公众号“人文清华讲坛”)