金富军

中国近代大学教育伴随着近代西方列强对中国的侵略而来。中国人被迫打开大门,放眼世界,发现一个强大的、迥异于中华帝国的西方世界。为了寻求国家富强之路,自鸦片战争至20世纪初,中国出现留学潮。伴随着留学热潮,许多舆论批评留学花费甚巨而所学粗浅,不如在国内办理高等教育等等。

1906年,王国维就有类似批评:“吾国之所素乏及现在之所最需要者,高等及中等教育也。”“高等教育既兴,则外国留学可废;以后海外留学生限于分科大学卒业中选之,以研究学术之阃奥。”王国维指出“留学生之数之多,如我中国之今日,实古今中外之所未有也。通东西洋之留学生不下万人,每人平均岁以五百元计,则岁需五百万元;以此五百万兴国中之高等教育,不虞其不足,即令稍有不足,其受教育之人数必倍于今日之留学生之数无疑也。”王国维的看法代表了当时社会上很大一部分人对留学的态度和看法。

1914年,胡适(第二批直接留美生)在《留美学生年报》发表《非留学篇》,沉痛地指出留学乃“吾国之大耻也”,“废时伤财事倍功半者也”,“救急之计而非久远之图也”。胡适认为“留学之目的,在于为己国造新文明。”因此,留学者以不留学为目的。

胡适对比了近代以来中日留学情况,认为日本与中国先后同时派遣留学生,日本成绩巨大,而中国效果很差。他认为中国留学政策是失败的。原因之一就在于政府舍本逐末,“不知振兴国内教育,而惟知派遣留学。”胡适指出,美国退还大笔庚款,“足以建一大学而有余”,但政府却只用来资助学生留美。资助学生又重视实业工科,轻视文哲政法,目光短浅。胡适特意提到“其赔款所立之清华学校,其财力殊可作大学,而惟以预备留美为志,岁掷巨万之款,而仅为美国办一高等学校,岂非大误也哉!”胡适指出:“留学乃一时缓急之计,而振兴国内高等教育乃万世久远之图;留学收效速而影响微,国内教育收效迟而影响大。”翌年,胡适将此文寄给国内的《甲寅》杂志,并沉痛表示:“适以今日无海军、无陆军,犹非一国之耻,独至神州之大,无一大学,乃真祖国莫大之辱,而今日最要之先务也。”经《甲寅》杂志刊载,《非留学篇》影响进一步扩大。

稍后,许先甲(第二批直接留美生)发表《遣派赔款学生办法管见》,亦以清华为例,认为利用“赔款以遣派学生而丐学于人:事之可痛,孰有过于此者?”建议增高留学生程度,节省留学费用。

来自社会各界、尤其是庚款生团体的批评,很能代表这个时期一部分对留学的社会舆论。

应该说,留学本质上是一种文化交流,是一国学术发展与世界先进水平存在落差的产物。近代以来,中国与西方资本主义强国相比,不论在经济、还是科技等方面,均大幅度落后。在中西发展不平衡的情况下,出现大量留学生,取人之长,补己之短,不仅是必然的,而且也是必要的。但是这种文化交流不能总是单向的,而应该是双向互动。这就需要中国在派出大量留学生的同时,尽快提升国内学术水准,谋求教育独立。

实际上,批评留学政策与主张建立大学是一个问题的两个方面。清华留美预备学校,与留学生有密切的联系,十分清楚国内外舆论的变化。面对社会上批评留学、主张立足国内筹办大学培养高层次的呼声,清华不可能无动于衷。1916年,周诒春校长第一次正式提出清华改办大学。

1916年,清华建校已满五年,初步度过了创建时期,进入“发展时期”。周诒春认为,清华有良好的基地、充足的经费,为图久远之计,将清华“逐年扩充至大学程度”,是学校今后发展的“当务之急”。否则,到1940年庚款还清之后,清华经费将难以维继,因此不如未雨绸缪,渐求扩充,早定基础。为此,7月27日,周诒春向北洋政府外交部报告中,正式提出将清华改办为一所完全大学的建议。

周诒春在报告中提出三点理由:

1、“可增高游学程度,缩短留学年期以节学费也。”当时清华资助公费、自费留美学生的花费不菲,如学生在国内大学毕业后直接赴国外大学深造,可缩短留学时间,相应节省了大半费用。

2、“可展长国内就学年限,缩短国外求学之期,庶於本国情形不致隔阂也。”当时留美生均为20岁以下的青年或幼年,国学的根底尚不够牢固,且对中国的国情也不甚了解。若能在国内修完大学,巩固国学基础,又熟悉本国的需要,再去留学,才谈得上通古今、贯中西,谈得上回国后学以致用。

3、“可谋善后以图久远也。”清华办学费用源自庚子赔款(分39年还清)之“退款”部分,美国按月返还。至1940年庚款还清后,“退款”就没有了,清华的经费将无以为继。用缩短留学年限所省费用尽早扩充学校规模,建立完全大学,才有可能在未来继续谋得清华的存在与发展。

以上三点,归根结底,“皆为广育高才,撙节经费藉图久远之计。”周诒春指出:“我国地大物博,已设之完全大学,寥寥无几。当此百度维新之候,尤宜广育人才,以应时需。”基于上述三点、尤其是第三点原因,周诒春以一种紧迫的危机感。“他要在庚款尚能有效运用时期,将清华设备成一所完善的大学,将来我们的学生可在国内读大学,留美后即入研究院,研究高深学识。”

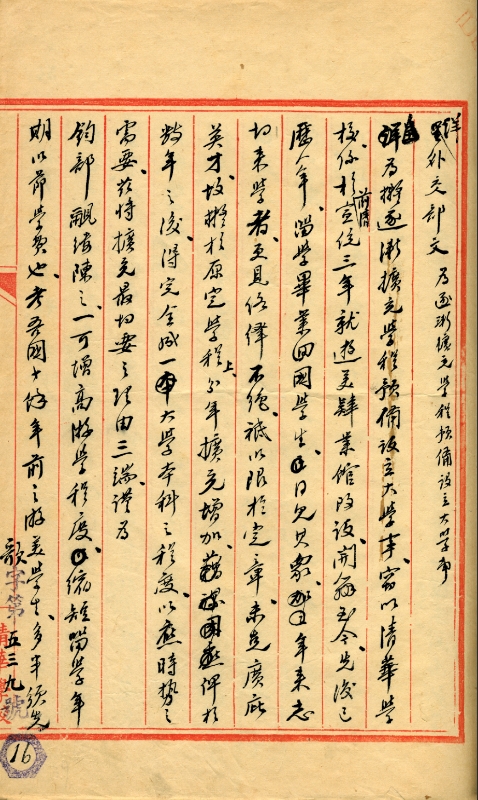

1916年7月27日,清华学校校长周诒春为逐渐扩充学程预备设立大学事呈外交部文。(清华大学档案馆藏)

显然,周诒春所提三点理由,皆是对晚清以来社会对留学制度批评的正面回应。这是清华第一次如此系统、全面提出改办大学的纲领性文件。

实际上,根据叶企孙回忆,早在1911年清华学堂成立,第一任教务长胡敦复即有开办大学班的想法,但遭到美国教员反对而作罢,不久胡敦复也辞职离校,此事遂不了了之。1913年,周诒春已有将清华逐渐改为完全大学的考虑。计划将清华发展为完全大学的计划,筹设法律与政治、工程、财政、教育、基础与应用科学等学院。晚清以来王国维等人批评于前,1916年周诒春正式报告及实际改大措施见之于后,1913年周诒春即萌生改办大学的构想,并不突然。但兹事体大,需非常慎重,当时清华尚属“成立时期”,条件尚不具备。因此,周诒春迟至1916年才正式提出改办大学建议。

当时,陈锦涛掌管外交部,不到半月即批复周诒春的报告,并令周诒春悉心规划。得到外交部同意的批复后,周诒春即开始在改革课程、选聘教员以及增添设备、兴建馆舍等方面着手准备,即令受到很多批评,周诒春总能坦然面对,而坚持自己的宏大计划。

目光长远的周诒春校长

清华建校之初是一所留美预备学校,经过二十余年发展,至上世纪30年代已发展为国内著名的高等学府。清华的快速发展,与早期几任校长的辛勤耕耘密不可分。其中第二任校长周诒春,贡献尤多。

周诒春(1883-1958),字寄梅,祖籍安徽休宁,生于湖北汉口。1907年毕业于上海圣约翰大学,后赴美入威斯康辛、耶鲁等校学习教育、心理等专业。回国后曾在复旦公学、南京临时政府外交部任职。后任清华学校副校长、教务长。1913年8月,清华学校校长唐国安致信外交部,以自己病情“渐入膏肓,势将不起。校长职务重要,未可一日虚席”为由,推荐周诒春继任。唐国安病逝后,周诒春于10月27日,就任清华学校校长。1918年1月,周诒春辞职,任期4年又5个月。

周诒春

周诒春任校长期间,积极提倡德、智、体“三育并举”,活跃丰富学校文体生活,并“重以学校管理法,无不以培养完全人格为怀。”有人评论周诒春“办事既具眼光,复富魄力;其心目中,皆具一种理想之学生生活,而以严格之管理,以为实现此种生活之工具。”周诒春还改革留美学生选拔机制与管理办法,打破重男轻女的传统观念,挑选女生赴美留学,并推动清华庚款资助社会英才。1916年周诒春极富远见卓识地提出清华向完全大学过渡,使清华学校稳定发展。有清华校友评价周诒春改办大学的“远大眼光,为国家培育人才的设计,实在了不起。”

清华校友陈宏振曾高度评价周诒春:“他是母校的拓荒者,母校的创建人,筚路蓝缕,惨淡经营,播下精选的种子,收获到丰硕的果实,建立了优良的传统,奠定下巩固的基础,尤其是,培育出母校同学个个引为自豪的清华精神。”

正当周诒春积极推动清华改办大学的时,1917年下半年,社会上一些人批评周诒春“妄糜巨款,营私害公”,言辞十分激烈。经外交部派人核查,攻击之辞大多不实。但周诒春仍以“力微任重、劳顿成疾”为由请辞。1918年1月7日,外交部即予批准。

跟随周诒春多年的章元善、唐宝心等人更进一步指出:“民国初年,周诒春三十岁那年,经他的老师颜惠庆推荐,担任了北京清华学堂校长的职务。那时清华学堂直属外交部管辖,是一所留美预备学校。……不意外交部内部发生了派系斗争,结果颜惠庆被挤下台,周诒春既系颜的亲信,也遭株连。有人捏造口实,诬陷周诒春大兴土木浪费了国币,迫他于一九一八年愤而辞职。”

1921年清华10周年时,学生表示:“我们不必细究周寄梅先生的履历,确实我们承认他是有宗旨有计划有梦想有希望。清华从前享有的盛名,以及现今学校所有的规模层层发现的美果,莫不是他那时种下的善因。”1931年清华建校20周年,学校纪念刊评价“周诒春任职四年余,建树极众,历任校长无出其右。”有人感叹周诒春的辞职使清华“大学开办的日期无形的延缓,在清华进步上看起来未免可惜。”

校长更迭风波

周诒春辞职后,至1922年曹云祥任清华校长,期间先后有赵国材(代理)、张煜全、罗忠诒、严鹤龄(代理)、金邦正、王文显(代理)等任校长。校长是一校最高领导,对一个学校的发展至关重要,清华也不例外。“清华历来所有的权衡,一切的责任,完全集中在校长一人身上。学校一个时代的精神如何,就看校长的态度怎样。”校长的频繁更迭,使改办大学一事进展缓慢。曹云祥感叹:“周校长离校后,学风衰颓,校长数易,仅改组董事会以求维持局面,更无计划之可言矣。”

清华校长频繁更迭,主要有两方面原因:第一,1916年袁世凯去世后,北洋系群龙无首,内部分裂,政局动荡。政府内阁频繁改组,影响清华校务稳定。第二,五四运动以后,“青年的学生们经此刺激震动而突然觉醒了,登时表现出一股蓬蓬勃勃的潮气,好像是蕴藏压抑了多年的情绪与生活力,一旦获得了迸发奔放的机会,一发而不可收拾,沛然而莫之能御。”清华学生也不满足于只埋头读书,而积极参与学校事务,几年内曾三赶校长,也导致校长更迭频繁。

在这些校长中,赵国材代理时间较短。张煜全来清华之前任外交部参事秘书,曾担任过清华第一届董事会董事,他因为与学生冲突引起清华学生第一次赶校长的风潮。张煜全因此于1920年1月30日被迫辞职。同日,外交部任命罗忠诒任清华学校校长。这一任命遭到学生反对,罗忠诒未到校便辞职了。

经过“驱张拒罗”之后,外交部一时派不出合适的校长来,只好暂由学校董事会主席严鹤龄代理校长。严鹤龄虽精明强干,但属过渡性质。不久,外交部任命该部参事金邦正为清华学校校长,金邦正于1920年9月6日就职。

金邦正是清华1909年第一批直接留美生,他上任不久,又因协同董事会压制学生运动,引起学生反对。1921年秋开学时,全体学生相约拒不出席金邦正召集的开学典礼,金邦正只好借故悄然离校赴美,校务由教务主任王文显代理。1922年4月22日,外交部正式调离金邦正,任曹云祥代理清华校长,后正式任校长,清华校务始告稳定。

这些校长对清华改办大学,或多或少地做了一些工作。1918年2月,赵国材呈请“增高程度,升为大学,各生由大学毕业,再行派美,则既可缩短留学期限,亦可减轻留学经费。”张煜全就筹办大学一事,在全体中西教职员会议上通过设立“大学筹备委员会”,负责“筹定计划,逐渐增高本校之程度,期跻于完全之大学。”1920年1月,张煜全将该会的工作计划呈报外交部。这个计划最重要的一个措施是决定逐渐停办中等科,“而以办中等科之力量与经费,改办大学。”计划确定,自1920年起停招中等科一年级新生,三年后在校该科学生全部结业,中等科即告结束。高等科仍保留,并扩大学额。1921年又将高等科四年级改为大学一年级。虽然办了大学程度的班级,但这毕竟不是彻底改办大学的措施。

推动改办大学进展的因素

20年代中期,随着国内外形势变化,客观上出现了有利于清华改办大学的因素。

第一,在“五四”新文化运动影响下,教育界爱国人士掀起的教育改革运动,促进了高等教育事业的发展,教育界出现了“改大潮”。

辛亥革命前,国人自办大学仅有四所。1916年,全国专科以上学校已达86所。按照1922年颁布的新学制规定,单设一科的学校也可以成为某科大学,“于是引起专门学校的升格运动”。“国立大学既有增加,私立大学也增加不少,而各省有各设一省立大学的趋势。”有人戏称这一时期为“大学热时期”。据1924年中华教育改进社出版的《中国教育统计概要》显示,全国高等院校已达125所。大学热中,“自1919年至1925年之间,改大的学校都可以提高身价。”在大学教育迅速发展的形势面前,清华自然不安心于中等教育。1924年,曹云祥曾不无忧虑地指出:“迩来中国学潮变迁,提高程度,各处中学专门学校,纷纷改为大学,于是清华不改大学,则落于人后,不得并驾齐驱。”

同时,清华相对其他学校经费较为稳定,设备优越,改办大学条件更为成熟。曹云祥指出:“其他各校,虽受经济束缚,尚且改办大学,清华经费较为稳固,更当有此一举。”

第二,清华校友的积极呼吁与极力推动。国内外清华校友看到北京大学富有朝气,以及新文化运动中的巨大影响力,迫切要求改革,认为清华有必要也有能力自办大学。

1920年冬,清华同学会北京分会组织成立“清华幸福委员会”,专门推动清华改办大学。校内,20年代以后,随着一批校友回国服务母校,1923年6月,清华教职工为97人。10月的一份统计表明,返回母校任教的清华校友达31名,占教职工总数的三分之一,而同时期外籍教师只有17名。这批回国校友逐渐改变此前中国教师地位低下的局面,成为清华的新兴力量。梁启超在1925年即观察到“今之清华,渐已为本校毕业回国同学所支配;今后此种趋势,当益加强烈。”许多身在美国的校友,也和校内学生一道,对清华改办大学积极建言献策。清华校友,无论国内国外,还是校内校外,成为改办大学的一支积极的促进力量。

第三,经费问题也是推动清华改办大学的一个重要而现实的因素,周诒春在1916年的报告中就已提出这个问题。为了延长清华的寿命,只有减少留美学额,节省经费,积储基金,自办永久性的大学。这样在1940年退款告罄后,清华仍可利用节余之基金及其利息,继续存在下去。加之1920年以后,由清华资送或津贴的留美人数激增(由1913年度的265人,增至1920年的408人,1923年又达471人),第一次世界大战后留美生活费用也上涨,以致“每年留学费,约占(每年退还的)赔款四分之三”,学校经费入不敷出,1923年经费赤字达15万元。长此下去,不到1940年,清华经费就难以为继。因此,学校不得不采取紧缩的方针,改办大学以节省留美学务经费即为紧缩内容之一。

第四,督促清华改办大学之声伴随清华学校始终。例如1923年8月15日,陈庭铣在《时事新报》发表《弹劾清华学制》,批评清华学生出国后只能插入美国大学二三年级,“以最多之金钱,求国内能得之普通学问,未免太不经济。”他提出治本之策在于清华改办大学,“供多数国内学子之用,出洋则能直入大学院为宜。”

由上述因素促进,加之曹云祥长校后校务日趋稳定,清华改办大学的步伐大大加快。

大学部的成立经过与变革

1922年,曹云祥任校长,到1923年9月,张彭春来校任教务长,在校内外各种力量的推动下,改办大学的工作加速进行。学校成立了关于清华校务的“调查委员会”,积极研究改办大学事宜。

曹云祥

曹云祥对清华发展目标有清醒的认识。1923年,他在清华同学会年刊上明确指出:“清华之设,原为养成游美学生,但决不能以此自囿。”他说,清华前途有两个方向:“一则于此后二十年内,每年尽量资送学生赴美,至二十年后,款尽则学校亦随之停闭;一则逐年减少留美学额,将清华办成完全大学,同时则此后至少有五十名学生在美留学。如此则清华教育之事业,影响固无限,而美国对华之睦谊,亦可垂誉于无穷。”

1923年2月,曹云祥从学校经费方面着眼,提出了一个“十八年(1923—1940)计划,筹划逐步改办大学的具体方案。校方组织了“课程委员会”,筹划改办大学的一切具体步骤与措施。课程委员会先后三次提出改办大学方案,最后,由教职工会议通过,决定自1924年起为大学筹备期。从这一年秋天起,开始逐年停招留美预备生(旧制学生),至此,清华学校改办大学的计划,才有酝酿阶段正式进入实施时期。

1924年2月,清华学校欲聘请周诒春、胡适、范源濂、张伯苓、张景文、丁文江等六人为大学筹备顾问,后周诒春辞谢未就。10月,清华学校“大学筹备委员会”(Council for University Development)成立,改办大学加速进行。具体程序是:“大学筹备委员会”下设召开联席会议与分组会议。其中,分组会议包括课程及计划组、教职员待遇组、招考新生组、派美游学官费组等四组。分组会议的决议,提交联席会议,通过后,再提交大学筹备顾问,并呈报学校董事会,最后呈报外交部,批准后实施。各分组会议平均每周开会一次,每次三小时。教职员待遇组除开会外,曾召集公开讨论两次。联席会议,曾开非正式会议一次。课程及计划组与教职员待遇组,曾开联合会一次。以上各项会议外,最重要的还是联席会议正式开会。

1924年12月16日,联席会议第一次正式开会,后每逢星期二开会。1925年2月中旬后,每星期开会两次(星期二、五),到3月6日结束,共计开会12次。在2个半月讨论中,除了官费留学问题外,主要讨论了课程及计划、招考新生、教职员待遇、研究院与大学课程等问题。讨论结束后,大学筹备转入实施阶段。

翌年4月,外交部批准了大学筹备委员会提出的《清华大学工作及组织纲要(草案)》。学校随即按照《纲要》成立了“临时校务委员会”,由曹云祥、张彭春等10人为委员。临时校务委员会负责将清华学校改组为大学部、留美预备部和研究院三部分,并决定到1929年旧制生全部毕业后,留美预备部停办。

1925年5月,大学部正式成立,开始招生。共招收大学普通科研究一年级学生(称新制生)132人,报到者有93人,这便是清华大学历史上的第一级学生。

清华学校大学部“以在国内造就今日需用之人才为目的,不为出洋游学之预备。”大学部分为普通科与专门科。

“普通科为大学之前二年或三年,以使学生知中国之已往与世界之现状,籍以明了中国在此过渡时代之意义,并鼓励学生使为择业之考虑为宗旨。”专门科为“已选就终身职业或学科之学生,作专精之预备。”

“普通训练为期两年或三年;专门训练之期限视其门类之性质而定,亦约为两年或两年以上。”普通科不分系,课程设置如下:

|

课 程 |

单位数 |

第一年级 |

休学目的及方法 |

1 |

国文 |

2 |

英文 |

2 |

近代科学思想发达史(半年),机械技艺实习(半年) |

2 |

实验科学 生物或化学或物理 |

3 |

历史(中国及外国) |

4 |

选习 |

第二外国语 或数学 或读书(就必修科之一从事博览由教师指导之) |

3 |

体育 |

1 |

总 计 |

|

18 |

第二年级 |

国文 |

1 |

英文 |

2 |

现代中国问题 |

2 |

文学(中国或西洋)或哲学(中国或西洋)或社会科学一门(经济学或政治学或社会学) |

3 |

选习 |

8 |

|

体育 |

1 |

总 计 |

|

18 |

其中,大学部学生于开学一学期后加习兵操。表中“单位”指学生每周在该课程应投入时间,包含上课及自修,一个单位约为三小时。至于课内与课外时间比例,教师可斟酌自定。

教学上,普通科“重综合的观察”,即学习一些普通的基础课程,学习期满后由学校发给修业证书与成绩单,“学生或入本校所设之各项专门训练,或转学他校,或出外就事,一听其便。”专门科基础与理论、研究与实践并重,分三类:1、文理类;2、应用社会科学类,如商业、新闻业、教育及法政等;3、应用自然科学类,如农业、工程等。学生成绩合格后,发给毕业证书与学位证书。普通科学生如愿意继续升入本校专门科,需要经过一次入学考试。

由于普通科培养目标不明确,与国内一般大学不相衔接,学生反映普通科“不文不理”,年限又太长,学了没用又无兴趣。因此,不少人入学后又纷纷退学。这就促使校方不得不在1926年取消了普通科,而将“普通训练”的时间缩短为一年,并提早设系,规定“大学部本科修业期至少四年,学生毕业后给予学士学位,”1926年起规定学制4年,大学部改成四年一贯制正规大学。

1926年大学部共设17个系,其中已开出课程的有11个系,即:国文学系、西洋文学系、历史学系、政治学系、经济学系、教育心理学系、物理学系、化学系、生物学系、农业学系、工程学系。暂未开出课程的有6个系:哲学系、社会学系、东方语言学系、数学系、体育学系、音乐系。至此,清华改办大学的框架初步形成,学校在大学制度、管理体制和办学水平上向前迈出一大步。到1928年成为国立清华大学,开始了新的发展里程。