张睦楚

留美中国学生联合会从20世纪初期即开始创设。随着近代欧美学人团体发展的日新月异,联合会作为留美中国学生组建起来的第一个共同的留学生组织,逐渐成为留美学生最重要的公共互动领域。

联合会的前身是1902年成立于旧金山的“美国中国留学生会”。这个组织的宗旨在于“联合在美各校中国学生,互通音问,研究学术,并协助侨民教授汉文汉语于其土生之子侄”。1909年底, “全美中国学生联合会” 正式成立,并选举了第一届会务成员。

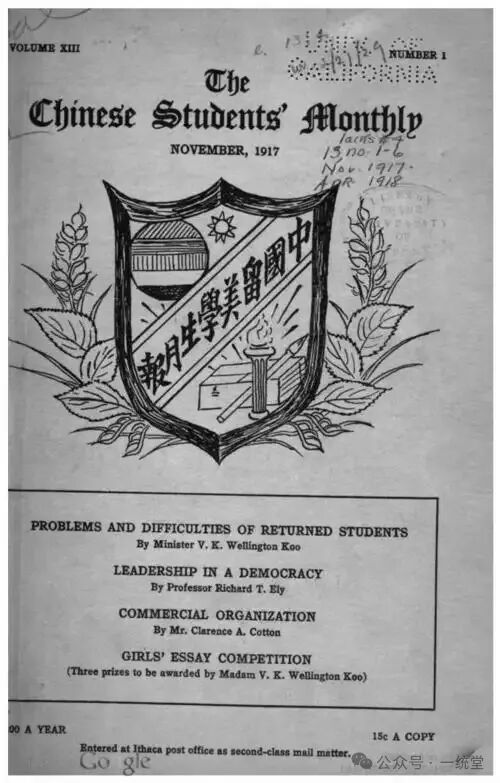

任何一个联合社团的创立不仅仅是实体层面的建设,还需要提出一系列精神层面的共同目标以增强全体会员的凝聚力。留美中国学生联合会自从创办之初,即拟定了一整套宗旨。留美中国学生联合会成立时的“以联络感情、交换智识、增进在美中国留学生的公益为宗旨”,“消异地客居之愁感、策文学技艺之进步,于祖国学术之发达、政俗之改良而悉心研究”为目的。联合会运作了一段时间之后创办了会刊《留美学生月刊》和《留美学生季报》。

留美中国学生联合会作为近代海外地区结构较为完整、功能较为健全的留学生学会,具有极强的包容性,这很大部分是与联合会所倡导的“万国之上犹有人类在”(Humanity Above the Nation)的“世界共同”理念有极大的关系。

这种理念实际上也与自由主义有着深切的关系。具体来说,由于自由主义普遍强调普世价值,高度认可“自由”“民主”“公正”等价值观念及民主政体,主要坚持以个人为出发点并以之为最终归宿,反对个人与国家、国家与国家之间的割裂,对国家的主权也并不绝对地要求,也不提倡国家主权具有无可比拟的、至上崇高的含义,同时力图发展出关于个人、国家与社会的基本理论体系。

同时也由于自由主义采取公共社会与公共领域却又相互融通的方式,一方面得以使共同体的人们得到彼此的共识或者“交叠共识”;另一方面在与他者领域又能够使彼此相互连接融通,即是与联合会的“共同主义”不谋而合。即便如此,在面对爱国的方式上,依然有其他的团体基于不同的价值观念与意识,提倡一种与联合会截然不同的爱国方式,其中以基于民族主义价值观而成立的大江会为代表。

1924年,一批以清华留美学生为主体的学生在美留学期间于芝加哥组织成立了“大江会”。这个学会的核心成员以清华留学生为代表,有罗隆基、闻一多、梁实秋、潘光旦、何浩若等留美学生。

尽管在该年度的这次芝加哥会议上,各留学生的意见并不完全相同,但有几项看法是一致的,这便是:“第一,鉴于当时国家的危急处境,不愿侈谈世界大同或国际主义的崇高理想,而宜积极提倡国家主义。第二,鉴于国内军阀之专横恣肆,应厉行自由民主之体制,拥护人权。第三,鉴于国内经济落后,人民贫困,主张由国家倡导从农业社会进而为工业社会,反对以阶级斗争为出发点的共产主义。”

实际上,“大江会”的前身是清华1921级和1922级留美学生中逐渐形成的两个通信团体,以便能够以书信的形式相互报告消息,并讨论彼此所关心的国家问题。学会名称中的“大江”指的是长江,意喻着中华民族的伟大。

大江会宗旨在于提倡“文化国家主义”。一方面,大江学会的主要宗旨在于提倡“国家主义”,提倡中华人民谋中华政治的自由发展,中华经济的自由扶持以及中华文化的自由演进。但是反观现状,大江会认为现今国人并不具备国家精神,究其根源则有二:其一,由于国民有天下主义而无国家主义;其二,国民有个人主义而无国家主义。

因此,大江会提出任何国家必须重视国家观念的培育,这是由于倘若一个国家的国家观念不发达,必然被帝国侵略主义所消灭,任何国家倘若不托名于国家主义之下,也必然被帝国侵略主义所淘汰,我中华民族爱和平、爱人道,我中华民族主亲善,也更主正义。为人道而奋斗,我们不惜杀身以成仁;为正义而拒争,我们不惜舍身而取义。先国家而后一切,舍国家外愿牺牲一切,以求中华民族之自由独立与统一。

大江会将这面“国家主义”的旗帜扛了起来,其实也即在国与国之间画上了一条隐形的界限。这种把国家看成一家一姓,或一族一种的私物,相信这个国家是你的,那个国家是我的,牺牲你的国,不等于牺牲我的国——这一思想是在近代中国民族意识生长中绝难避免的。

另一方面,大江会更进一步提出,这种国家主义必须有一个非常重要的先决条件,也就是说需要冠上“文化”的色彩。在大江会成员的理念当中,帝国侵略主义谓白种人文化远胜于黄种人文化;谓西方文化远胜于东方文化;谓欧美文化远胜于中国文化,于是鼓吹白人文化,宣传之、威迫之、利诱之,以期中国文化之毁灭,欧美文化之传播。

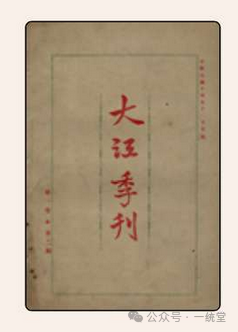

文化乃国家之精神团结力也,文化摧残则国家灭亡矣,故求文化之保存及发扬,即国家生命之保存与发扬也,文化之自由演进,即国家生命之自由演进也。因此,为了更好地宣传大江会秉承的主要理念,该协会在成立之后的很短时间内,即出版了会刊《大江季刊》。该刊物原本计划以季度为周期出版,但实际上只出版了第1卷第1期及第2期之后就停刊了。

《大江季刊》开始的定位是通过刊登政治学说研究、政治评论、近代民族史、哲学研究等方面的论述宣扬其理念,同时通过发表剧本、小说、诗歌及文学评论文章以多种方式阐述其秉承的“国家主义理念”。

《大江季刊》的主要撰稿人有闻一多、梁实秋、潘光旦、吴文藻等人。《大江季刊》的创刊号上发表了“大江会宣言”,宣言共分为四个部分,即帝国侵略主义与国家主义、中国目前变乱的原因、大江的国家主义、大江会的宗旨。

“大江会宣言”用一种慷慨激昂的论调向全体留美学生宣称:“我们现在誓用‘积极合作’的方法,我们觉得‘己国无和平的国民,不配谈世界和平主义’,我们现在誓奉国家主义,取‘国治而后天下平’的路径,以达到国际主义。”大江会所提出的这一理念仿佛“横空出世”一般,极具“感染力”与“号召力”,可谓与联合会部分成员提出的爱国观点相当不同,自然引起了联合会成员的极大关注。

相较于联合会开放且包容的特性,大江会更近乎一个政治组织,这个政治组织高擎着“中国国家主义”的旗帜,大声疾呼“国家主义”才是救中国唯一的良方,开展了一系列会务活动。这显然与联合会倡导的“万国之上犹有人类在”的“世界共同”理念相冲突。

同时,由于大江会的成员以清华学生为主,因而具有某种特殊的“凝结性”,这种“会中更有一小会”的现象在一定程度上减弱了联合会的凝聚力。大江会成立之初,即将批评的矛头对准了联合会。大江会严厉批评了一些中国留美学生,他们认为这部分学生“懒散和堕落”、不顾自己国家的“盲目西化”的情绪十分严重,同时,大江会更为严厉地点出了,联合会的存在完全无助于弘扬学校之间的“合作精神”,也无法为中国留学生群体注入“新的志趣和精神”。

可以说大江会对联合会的存在完全是一个“威胁”。可见大江会企图扛起与联合会不一样的理念旗帜,立志在全体留美学生群体中闯出属于大江会的“一片天”。由于大江会与联合会之间“存在着基本价值观念的不同,自然所体现出的一系列行为也因而发生冲突”,但是由于清华成员众多,少部分成员既是联合会的成员,同时也加入了大江会,有的甚至还是大江会的骨干。

因此,联合会与专注于“国家主义”的大江会理念相互冲突。大江会力倡但凡一国必“托名于国家主义之下,才能实现一国之自由”的理念,与联合会所代表的“世界共同”理念大相径庭。大江会与联合会这两者之间自然从一开始就失去了双方合作的基础,自然也衍生出提倡不同的爱国方式。

值得注意的是,即使是大江会与联合会这两个学生组织有截然不同的创会理念,但事实上,这两会却在一定范围内得以共存。具体来说,大江会扛起的这样一面“国家主义”的大旗,声称:“我们的国家主义并不寄期望于一个强有力的中央政府,而是寻求一条提高中国人国民意识的途径。”这条途径是需要知识分子等精英唤醒民众、教育民众而达成的,强调一种国家政权主导的民族意识的兴起向民众自动自发的方式转变的必要性,却出人意料地在留美学生年会中得以体现。

在1925年留美学生夏季年会中,在大江会会员的努力下,“民族主义”成了主导各个分会夏季聚会的主题,一些大江会的会员还被选为地区学生会的负责人,例如清华的留美生罗隆基即被选为当年的全美留学生会主席。值得一提的是,罗隆基在当年度同样被选举为大江会的会长。

可见,大江会与联合会在理念上似乎水火不相容、分歧巨大,但是大江会的某些理念依然在联合会中得以存在,或许是两方面的原因。其一,由于联合会作为全美范围的最大的中国留学生自治团体,自然具备了对不同意见的高度包容性;其二,或许是由于大江会所提出的“国家主义”论调在彼时较为“独树一帜、夺人眼球”,其较为激进的观点也比较符合当时众多留学生所秉承的“力争民族士气”的理念。

加之大江会的主要创始人、负责人大多为“清华派”,具有较大的号召力,自然在整个留美学生群体,尤其是清华赴美留学的学生群体中有不小的吸引力。大江会在成立初期,会员约有三五十人,多是经历过“五四”洗礼的1921级、1922级、1923级的清华学生。

实际上,有的学者提出民族主义在历史上的最主要的功能,恰恰是有利于“国家增生”,通俗来讲即是民族意识能够强有力地促进创建现代化国家,并加强现代化国家创建的步伐。基于此,也可以说民族意识最本质的内在需求即是与国家共生、共存的,也可以说民族意识本质上即是孕育一种强烈的“国家主义”的温床。

倘若论及中国的“国家主义”,19世纪末20世纪初,中国具有一种近代意义的“国家意识”的萌生,以及纠缠其间的民族与民族主义。对于这一点的说明,1939年时任中国驻美国大使的胡适有着最为独到的见解。

他接受纽约时报采访时明确指出:“中国现已将‘封建主义’远远地抛在了21世纪之前,在此之前中国人长期生活在一个只有一种法律、一个教育体制的帝国。我们理应承担起国家建造的任务,提倡和平而非提倡战争。对于‘国家意识’而言,在国家的发展历程中从未缺席,反之,这一种意识却是时刻深植于中国民族、文化及历史信念之中,也伴随着一切与他国或他国文化相接触的过程中。

而与此相对的是,‘国家主义’对于民众而言,却是一个全新的词汇,在过去的几十年中政府一直致力于从贫瘠到富强,而正也是这最近十年,国家也才初步完成了统一、有了现代化的机构及相对稳定和效率的政府。”

在近代外部力量对照之下,“国家问题”首次成为近代中国所需要面对的最为重要的一个问题。中国以一种难以称为被动亦难以称为主动的方式,开始以一种“国家意识”来思考这一问题。但是在这一过程中,需要警惕中了“国家主义的毒”,需要警惕过分扛着“国家主义的旗帜”而不自知。

这是由于“现在在我们民族地位未达到自由平等之前,民族主义对外的态度,在表面上看,虽然似乎与国家主义相同,但是国家主义的政策却是侵略的、抢夺的,而民族主义对外的目的,是保存己力,恢复固有之国际地位,其作用完全和国家主义不同,就如抵抗日本帝国主义和英帝国主义,也是不得已的一种应有举动,我国反抗帝国主义之侵略,并不是予日本以致命之伤,所以民族主义力量之发展,与外国民族并没有妨害的。因此我们可以得到最简单的答案:‘我们的民族主义,虽是利己的,仍然不害人;但是国家主义只顾自己国家的利益,却是利己害人的。’”

很显然,胡适与其他留美学生所提出的这类意识可谓具有相当的深意。同为留美学生的吴文藻对“国家主义”所抱持的审慎态度与这种观念不谋而合,他认为:“吾国历年来政治学教科书,咸以国家为一种政治组织,但严格来说,此界说非实谓之国家而言,实指所谓之政邦,而政邦乃一狭义之政治名称,国家乃是有组织之社会,是一广义之政治名称,国家应有一种感情的寄托,又有一种特有的灵魂。”

在这种情况之下,“国家便是用武力造成的;民族是由天然力造成的,此种自然力即是王道,用王道造成的团体,便是民族;用武力造成的后果则是霸道,用霸道造成的团体便是国家”。基于此,联合会甚至在《留美学生月刊》专门开辟了重要版面来讨论“国家主义”。

联合会认为国家主义包装之下的意识形态宣传,很大程度上是基于民族意识,这种意识的宣传往往容易出现过于宏大的叙事,而掩盖住具体的问题,这种情绪能够掀起民族主义的情感,但缺乏理性的基础。且中国长久以来的纷争,也大多是由于对于民族意见的分歧所产生的,“而如此可怕,以至于最坚强的信念也会在它面前感到恐惧”。

以上可见,“国家主义”的本质不仅仅停留在一个简单的名词之上,更有可能掀起一场令人望之却步的暴力运动,其根本就是是否恰当且正确地利用中国传统以具有“民族意识”。因此,对“国家主义”持远远观望态度的还有梁启超。

“一战”之后,梁启超在访欧旅途中根据个人的观察,提出在这一种现状之下,我们要建设一种“世界主义的国家”,怎么才能够叫作“世界主义的国家”呢?梁启超认为这就涉及在爱自己的国家之中也需要具备一种“大爱精神”。梁氏认为:“国是要爱的,但不能拿顽固偏狭的旧思想当做是爱国,因为今世国家,不是这样能够发达出来。我们的爱国,一面不能知有国家而不知有个人;一面不能知有国家不知有世界。”

纵观梁启超的治学生涯,虽毕生致力于探索民族的前途、研究国家命运的走向,但他也指出中国需要警惕将狭隘的“国家之小范围的爱”凌驾于更大范围的“世界关怀”之上的歧途。

在此种看法之下,他并不反对个人具有某种强烈的“民族精神”,更不提倡要放弃对国家命运的关切思考,而是主张这一观念必须采用一种超越“民族与国家”的态度,这种态度以一言以概括:“是故人道主义,以博爱平等自由为质:博爱者,由人类之良心而生者也。能博爱,则己欲自由,必不夺人之自由;己欲求尊崇于我者之平等,必亦求卑于我者之平等。”

由此可见,无论是中华民族、国民或是世界公民,都是思想上的虚拟概念,这些概念的作用是使一部分人拥有某种共同的认同感,从而遵守同一个行为体系。“世界公民”是作为一种“价值体系”的存在,本身在于“社群”“团体”作为一类意识形态的约束开始变得薄弱之初发展起来的。

基于这一点,联合会与大江会宗旨上的分歧也就不难明白。宾夕法尼亚大学留学生杨锦森1912年在《东方杂志》发表《论中国留美学生》一文。他指出中国留美诸位少年不可以其爱国心过热遂而忘却了世界的观念,断不可“惟其祖国谋利,而置世界大同于弗顾,求进之过,不可与世隔绝”。中国当今应当与友邦联络交谊而互换知识,盖真能爱国之人,决不可自囿于国家思想,“当知世界各国之民,其为人则等也,余深望留美学生能以公平为心,而以人与人、国与国互负之责任互有权利为念也”。

(本文摘自《民族意识与自由主义的双重变奏:留美中国学生联合会之历史考察》,张睦楚著,社会科学文献出版社, 2018年版。)