袁 帆

88年前的长沙临时大学虽然只存在了一个学期,却是西南联大不可分割的历史一部分。正所谓:联大八年路,开端在长沙。

由于续存时间较短,因此关于“长沙临大”留下的历史记忆相对简单许多。但即使如此,当年从平津沦陷区避难长沙的各大学流亡同学如何采取自救行动?后来汇集的1600余名长沙临大师生,在湖湘大地上是怎样生活与学习?诸如此类,所有与“长沙临大”有关的细节其实都有其不可替代的价值,在全面研究西南联大历史的过程中尚有待进一步挖掘。

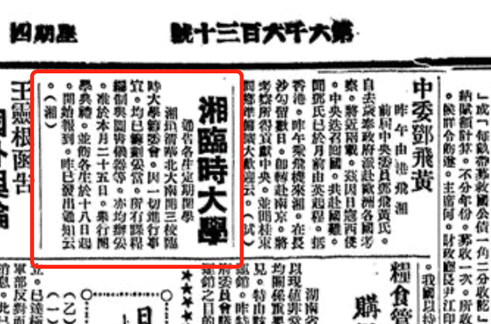

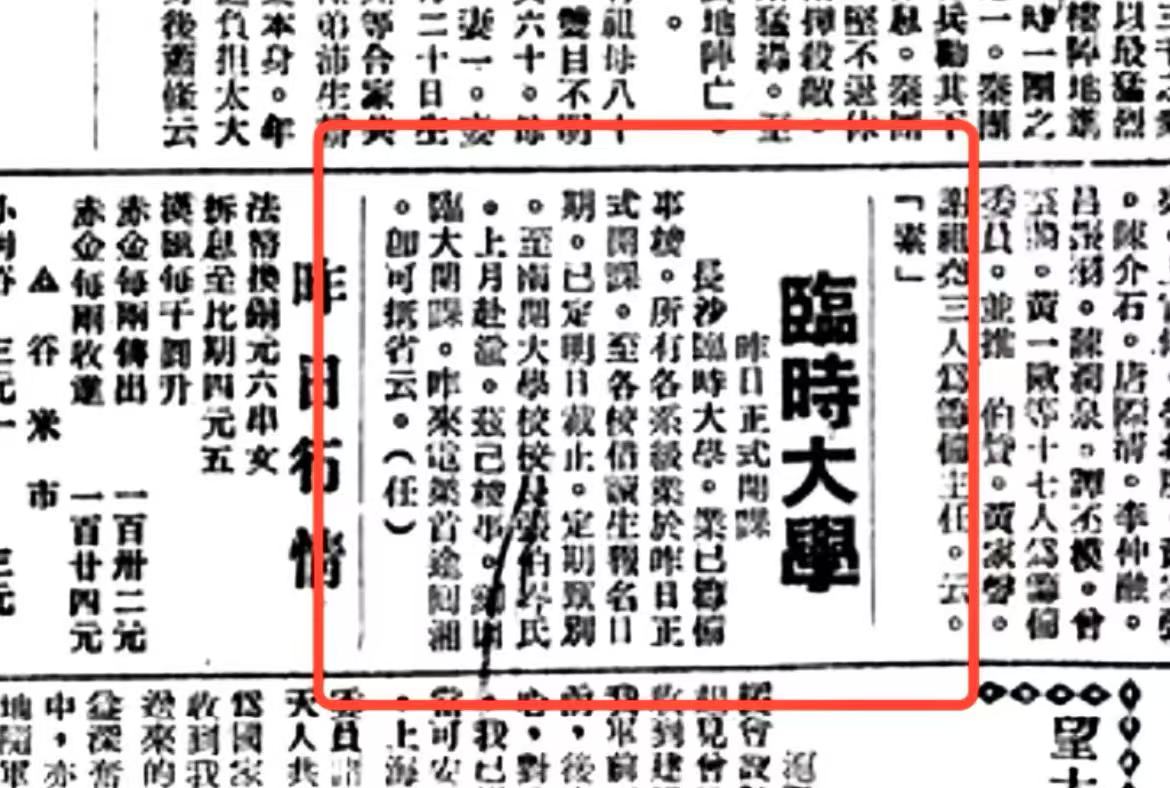

长沙《大公报》(1937年11月2日报道临大开课)

为此,笔者利用现存的长沙《大公报》,仔细梳理与“长沙临大”有关的媒体信息,希望能为还原、研究这段西南联大的“史前期”历史提供一个独特的视角,以及尽可能翔实的史料。

一、平津流亡学生积极组织自救

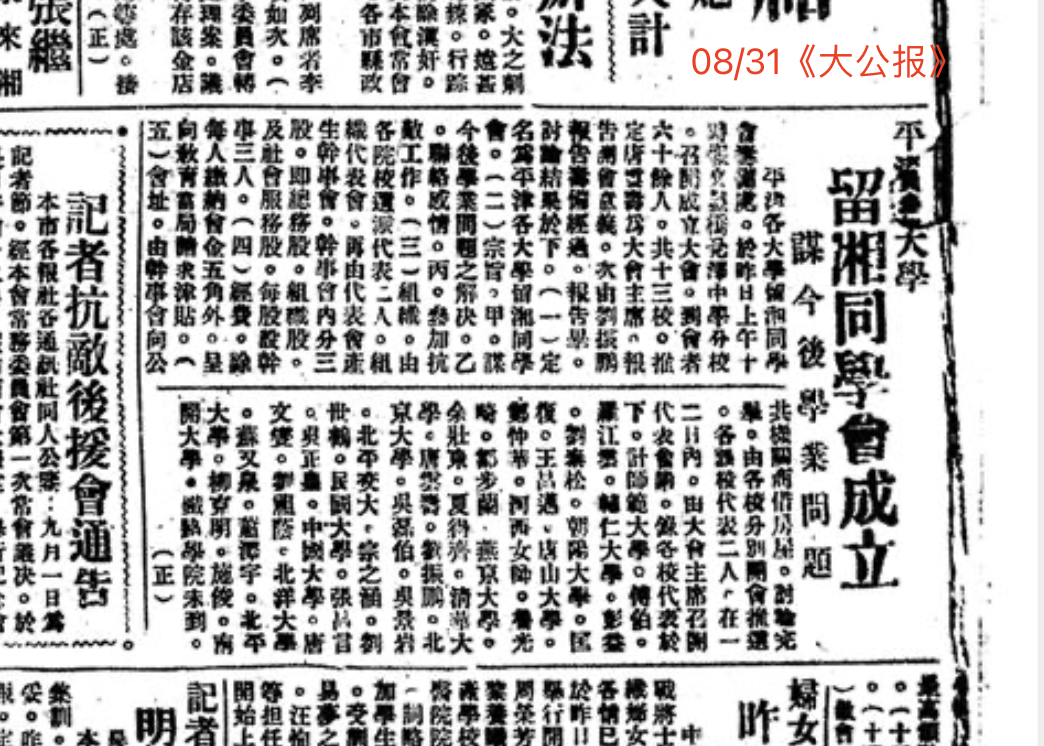

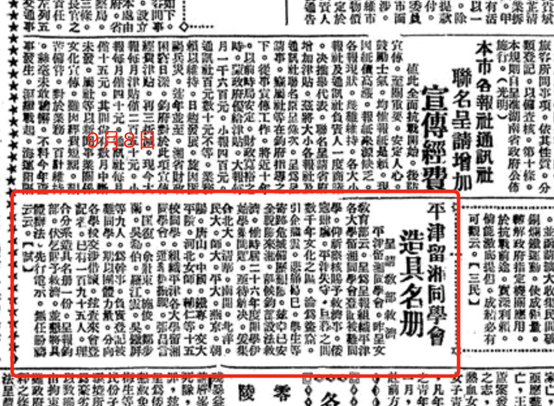

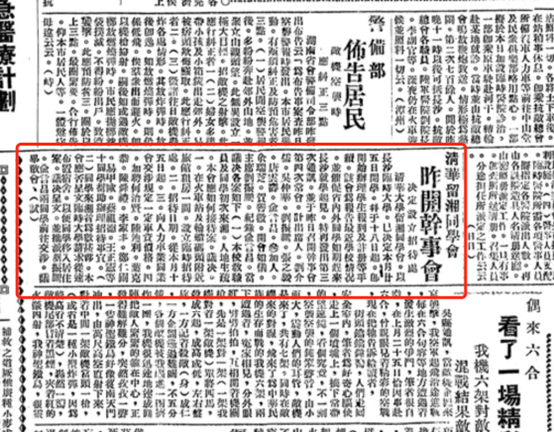

1.《平津各大学留湘同学会成立 谋今后学业问题》(1937年8月31日)

平津各大学留湘同学会筹备处,于昨日上午十时假文星桥兑泽中学分校召开成立大会。到会者六十余人,共十三校。推定唐云寿为大会主席,报告开会意义,次由刘振鹏报告筹备经过。报告毕,讨论结果如下:(一)定名为平津各大学留湘同学会。(二)宗旨。甲,谋今后学业问题之解决;乙,联络感情;丙,参加抗敌工作。(三)组织。由各院校遣派代表二人,组织代表会,再由代表会产生干事会。干事会内设三股,即总务股、组织股、及社会服务股,每股设干事三人。(四)经费。除每人缴纳会金五角外,呈向教育当局请求津贴。(五)会址。由干事会向公共机关商借房屋。讨论完毕,由各校分别开会推选各校代表二人,在一二日内,由大会主席召开代表会议。录各校代表如下,计:师范大学傅伯、罗江云;辅仁大学彭益、刘泰松;朝阳大学匡复、王昌迈;唐山大学郑仲华;河西女师鲁光琦、邹步兰;燕京大学余壮东、夏得齐;清华大学唐云寿、刘振鹏;北京大学吴磊伯、吴景岩;北平交大宗之涵、刘世鹤;民国大学张昌言、吴正皇;中国大学唐文燮、刘祖荫;北洋大学苏又泉、董泽宇;北平大学柳克明、施俊。南开大学、铁路学院未到。

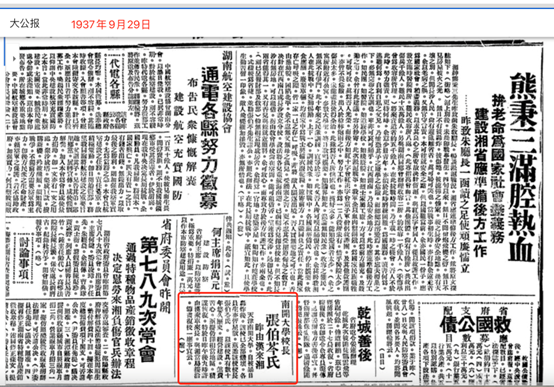

1937年8月31日《大公报》第3版

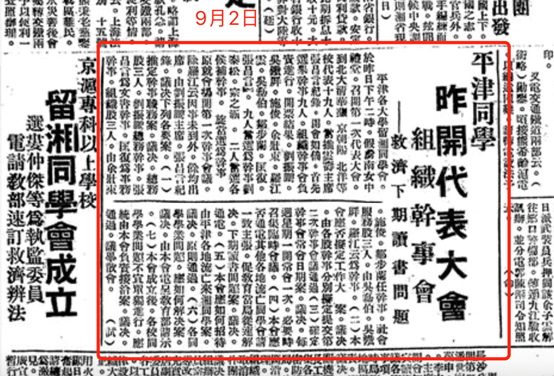

2.《平津同学昨开代表大会组织干事会——救济下期读书问题》(1937年9月2日)

平津各大学留湘同学会,于昨日下午二时,假周南女中礼堂,召开第一次代表大会。到北大、清华、燕京、朝阳、北洋等校代表十九人。当推唐云寿主席,张昌言记录。开会如后,首先选举干事九人,组织干事会负责达行。开票结果,刘振鹏、吴赞屏、施俊、余壮东、罗江云、吴磊伯、邹步兰、匡复、张昌言,九人当选为干事;刘秦松、宗之涵二人当选各候补干事。

旋当选干事,原就会场开第一次干事会议。除罗江云因事未到外,余均出席。由刘振鹏主席,张昌言记录。议决下列各案:(一)推定干事职务案。议决下列各要案。推定干事职务案,议决。总务股三人,刘振鹏总务干事,张昌言为文书干事,匡复为事务干事。组织股三人,由余壮东、施俊、邹步兰任干事。社会服务股三人,由吴磊伯、吴赞屏、罗江云为干事。(二)本会应否拟定工作大纲案,议决。由各股分别拟定提交第二次干事会议通过。(三)确定干事会常会日期案,议决。每周星期一开常会一次。必要时召开临时会议。(四)本会应否通电其他各地流亡同学会请一直主张,促教育当局从速解决,下期读书问题案,议决。通电。(五)本会应如何招待从平津各地来湘同学案,议决。原则通过。(六)各同学学业问题,应如何解决案,议决。由本会电呈教育部请示。(七)本会成立后,各校同学学业问题不宜单独达行,应由本会负责接洽案,议决。通过。议毕散会。

1937年9月2日《大公报》第3版

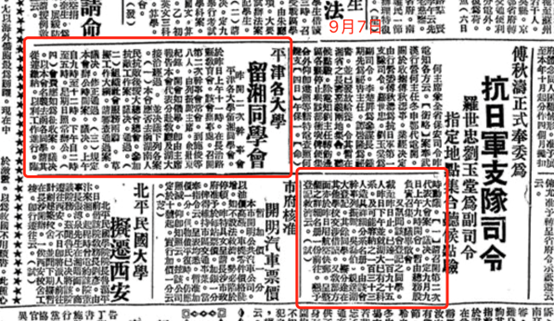

3.《平津各大学留湘同学会 昨开二次干事会》(1937年9月7日)

平津各大学留湘同学会,于昨日上午十一时,在长治路县教育会,该会办事处召开第二次干事会常会。到施俊等八人,由刘振鹏主席,余壮东记录。开会如仪毕,即由主席报告本会代表分赴教(育)厅及湖(南)大(学)接洽经过,并议决下列各案。(一)本会应否去函湖南人民抗敌后援总会,参加抗敌工作案,议决。通过。(二)组织社会服务,草拟工作大纲,请审查通过案,议决。修正通过。(三)规定本会办公时间案,议决。上午自九时至十二时,下午自二时至五时,星期日照常办公。(四)会费应如何征收案,议决。以本会名义去函各同学请从速缴纳,以利工作进行。

临时动议:请召开第二次代表大会案,议决。定九月九日上午开会。暂由总务股负责召集。议毕散会。

又询问该会登记之同学,截止昨日止,已达一百九十五人。昨日下午并就湖大已有之科系,及可能容纳之一百三十三人造具详细分系名册,由该会干事刘振鹏、吴磊伯,亲送湖大登记。其余同学,拟分途在其他学校交涉解读。又教部方面亦于昨日用航空快邮,呈整洁之详细名册一份前往,恳予登记救济云。

1937年9月7日《大公报》第3版

4.《平津留湘同学会造具名册 呈请教部救济》(1937年9月8日)

平津留湘同学会,昨呈文教育部云:呈为呈报组织平津各大学留湘同学登记被难同学,仰祈察核赐予救济事。倭寇肆虐,平津失守,旦暮之间,数千年文化之都,沦为盗窟。引企愁云,悲痛不已。学生等寄迹危城备历险境,铉幸已安全脱险来湘,静候钧部设法救济。惟时届二十六年度开学伊始,学业闲费,亟待解决。爰集合北大、清华、南开、北洋、民大、师大、平大、燕京、朝阳、唐山、中国、铁专、交大平院、河北女师、辅仁等十五校同学,组织平津各大学留湘同学会,选举刘振鹏、张昌言、匡复、余壮东、施俊、绍步兰、吴磊伯、罗江云、吴赞屏等九人为干事,负责登记被难同学,期以团体力量,分向各学校交涉借读。兹查来会登记者,已有一百九十五人,理合分系造具名册一份,呈报钧部,伏祈赐予救济,并恳将具体办法,先行电示。无任盼祈云云。

1937年9月8日《大公报》第3版

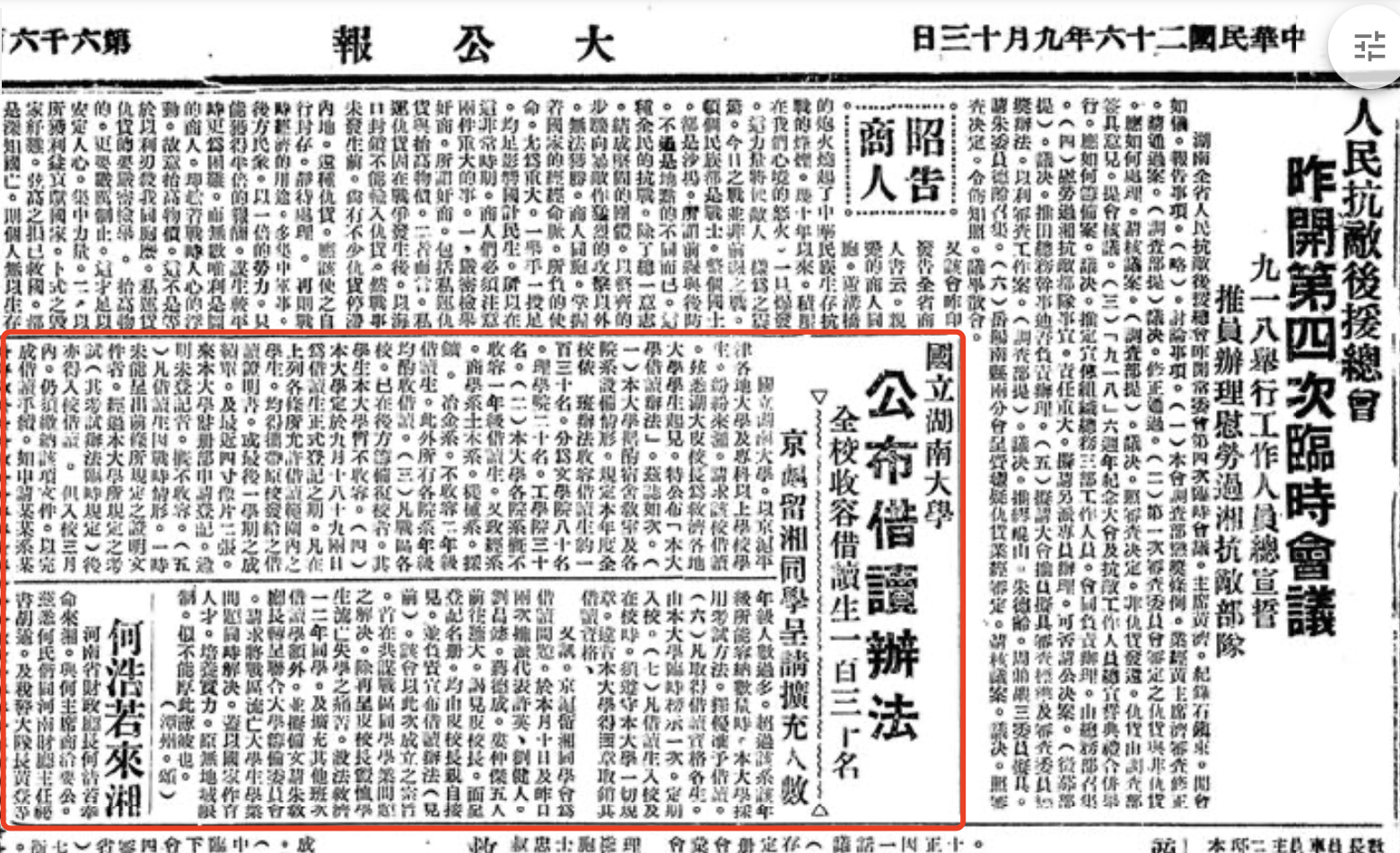

5.《国立湖南大学公布借读办法》(1937年9月13日)

全校收容借读生一百三十名,京津留湘同学呈请扩充人数。

国立湖南大学,以京沪平津各地大学及专科以上学校学生,纷纷来湘,请求该校借读,兹悉湖大皮校长为救济各地大学学生起见,特公布《本大学借读办法》,兹至如次:(一)本大学斟酌宿舍教室及各院系设备情形,规定本年度全校依班办法收容借读生约一百三十名。分为文学院八十名,理学院二十名,工学院三十名。(二)本大学各学院概不收容一年级借读生,又政经系、商学系、土木系、采矿系、冶金系不收容二年级借读生,此外所有各院系均酌收借读。(三)凡战区各校,已在后方筹备复校者,其学生本大学暂不收容。(四)本大学定于十八十九两日为借读生正式登记之期,凡在上列各条款允许借读范围内之学生,均得携带原学校发给之借读证明书,或最后一学期之成绩单,及最近四寸照片二张,来本大学注册部申请登记,逾则未登记者,概不收容。(五)凡借读生因战时情形,一时未能呈出前条所规定之证明文件者,经过本大学所规定之考试(其考试办法临时规定)后亦得入校借读。但入校三月内,仍须缴纳该项文件。如申请某系某年级人数过多,超过该系该年级所能容纳数目时,本大学采用考试办法,择优准予借读。(六)凡取得借读资格各生,由本大学临时榜示一次,定期入校。(七)凡借读生入校及在校时,须遵守本大学一切规章,违者本大学得照章取消其借读资格。

又讯。京沪留湘同学会为借读问题,于本月十日及昨日,两次推选代表五人前往湖大,谒见皮校长,面呈登记名册。均由皮校长亲自接见,并负责宣布借读办法(见前)。该会以此次成立之宗旨,首在共谋战区同学学业问题之解决,除再呈皮校长体恤学生流亡失学之痛苦,设法救济一二年级同学,及扩充其他班次借读学额外,并拟备文请朱教厅长转呈联合大学筹备委员会,请求将战区流亡大学生学业问题同时解决,盖以国家作育人才,培养实力,原无地域限制,似不能厚此薄彼也。(潭州 颂)

1937年9月13日《大公报》第3版

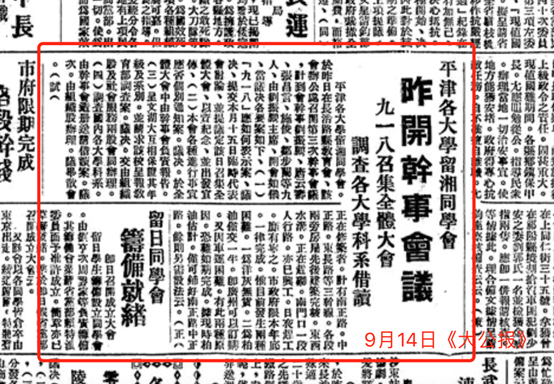

6.《平津各大学留湘同学会 昨开干事会议》(1937年9月14日)

平津各大学留湘同学会,于昨日在长治路县教育会,该会办公处召开第三次干事会议,计到会干事刘振鹏、唐云寿、张昌言、施俊、邹步兰等九人,由刘振鹏主席,开会如仪,当议决个要案如下:(一)“九一八”应如何表示案,议决。提交本月十五日临时代表会讨论,并提议定改日召开全体大会,以资纪念,并出发宣传。(二)本会各种遂行事宜是否个别通知案,议决。于全体大会中由干事会报告。(三)呈文湖南大学互相保证其年级及系别,并请求该校呈报教育部调查案,议决。交由组织股及社会服务两股会同办理。(四)调查国内各大学科系,由干事会造册送请借读案,议决。交由组织股办理。议毕散会。(试)

1937年9月14日《大公报》第3版

二、三常委到达长沙筹组临时大学

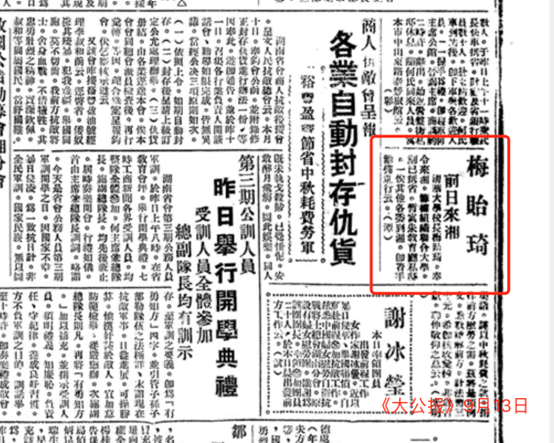

1.《梅贻琦前日来湘》(1937年9月13日)

清华大学校长梅贻琦,奉令来湘,筹备组织联合大学,刻已抵省,暂寓朱(经农)教育厅私邸。一俟其他各委到湘,即组织进行云。

1937年9月13日《大公报》

2.《南开大学校长张伯苓氏昨由汉来湘》(1937年9月29日)

天津南开大学,自被暴日轰炸后,该校已全部毁坏,各员生亦皆星散。兹悉该校校长张伯苓氏,以该校具有数十年悠久历史,经营建设,煞费苦心,而拟仍择相当地区,积谋恢复。特于日昨午后九时许由汉乘车来长,与湘当局接洽,筹备复校一应事宜云。

1937年9月29日《大公报》第3版

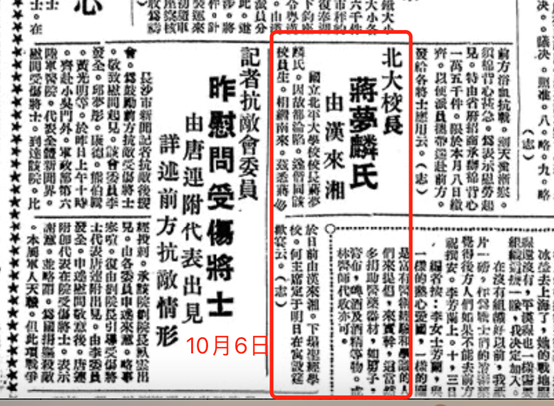

3.《北大校长蒋梦麟氏由汉来湘》(1937年10月6日)

国立北平大学校校长蒋梦麟氏,因故都沦陷,遂携同该校员生相继南来。兹悉蒋氏于日前由汉来湘,下榻圣经学校。何主席定于明日在寓设筵欢宴云。

1937年10月6日《大公报》第3版

三、长沙临时大学筹备期间动态

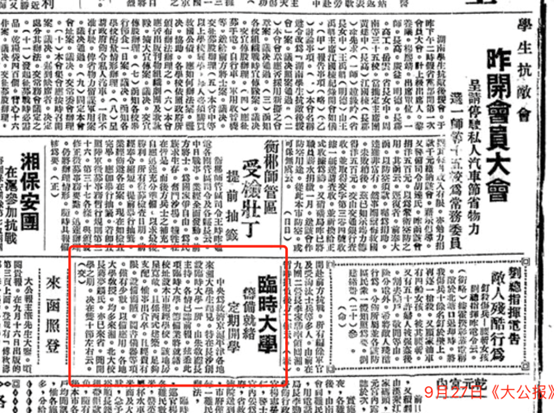

1.《临时大学筹备就绪 定期开学》(1937年9月27日)

中央为救济京沪平津各地来湘大学生起见,特在长沙创设临时大学一所,由朱教厅长主持,各情已志前报。兹悉此项临时大学,筹备业将就绪,校址设本市圣经学校。该地房屋宽敞,且系西式建筑,足够支配。恤事出仓促,且经费有限,设备简陋,图书仪器等项,仅有少数,以备应用。各地大学教授,均多来湘,北大校长蒋梦麟氏,亦已来省。闻开学之期,决在双十节左右云。(交)

1937年9月27日《大公报》第3版

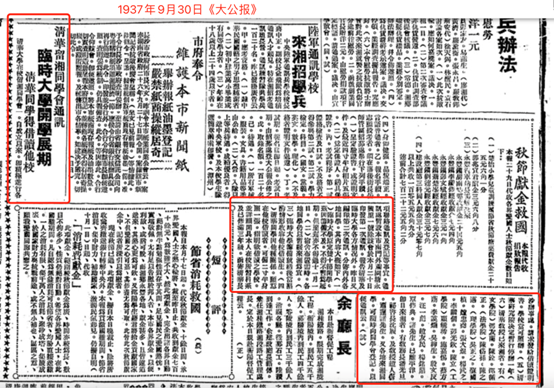

2.《清华留湘同学会通讯 临时大学开学展期》(1937年9月30日)

清华大学在校留湘同学会,自成立以来,即积极进行各项联络通讯及登记等事宜,联络处暂设本市南门外 塘永兴里一号。除该会本月二十日印发第一次通讯,报告清华及临时大学各方情况外,昨日又编印第二次通讯,分寄内外各地同学。其内容大概如下:(一)临时大学原定双十节开学,兹因筹备不及,不得不暂为延期,但至迟亦不得过十一月一日。(二)宿舍布置需时,各地同学仍以暂缓来湘为宜。(三)临时大学筹备就绪后当斟酌情形收容他校借读生。(四)清华同学因他种关系,愿意在他校借读者,可备二寸半身照一张,指明遇借读之学校,并详细开具本人在校所习科系及已修满三年级,函寄清华长沙办事处,请求发给借读证明书,学校当可照办。(五)清华研究院决定暂行停办一年。(六)清华教授已来湘者,有(文学院)冯友兰、陈铨、邵循正;(法学院)陈岱孙、陈之迈;(理学院)吴正之、苏国桢、赵忠尧、张大煜、杨武之、李继侗、彭光钦、陈立;(工学院)顾毓琇、施嘉炀、蔡方荫、李谟炽、吴柳生、殷文友、汪一彪、赵友民、杨铭鼎、覃修典诸先生。已离平津,即日来湘者,有教务长潘光旦,秘书长沈履,及教授赵人杰,萧蘧诸先生。又各地来湘同学,可随时向同学会登记,以便通讯云。(试)

1937年9月30日《大公报》第3版

3.《湘临时大学 通告各生定期开学》(1937年10月7日)

湘地清华、北大、南开三校临时大学筹委会,因一切进行事宜,均已筹划妥当,所有课程编制与图书仪器等,亦均办妥,准于本月二十五日,举行开学典礼。并饬各生于十八日起,开始报到。昨已发出通知云。(湘)

1937年10月7日《大公报》第3版

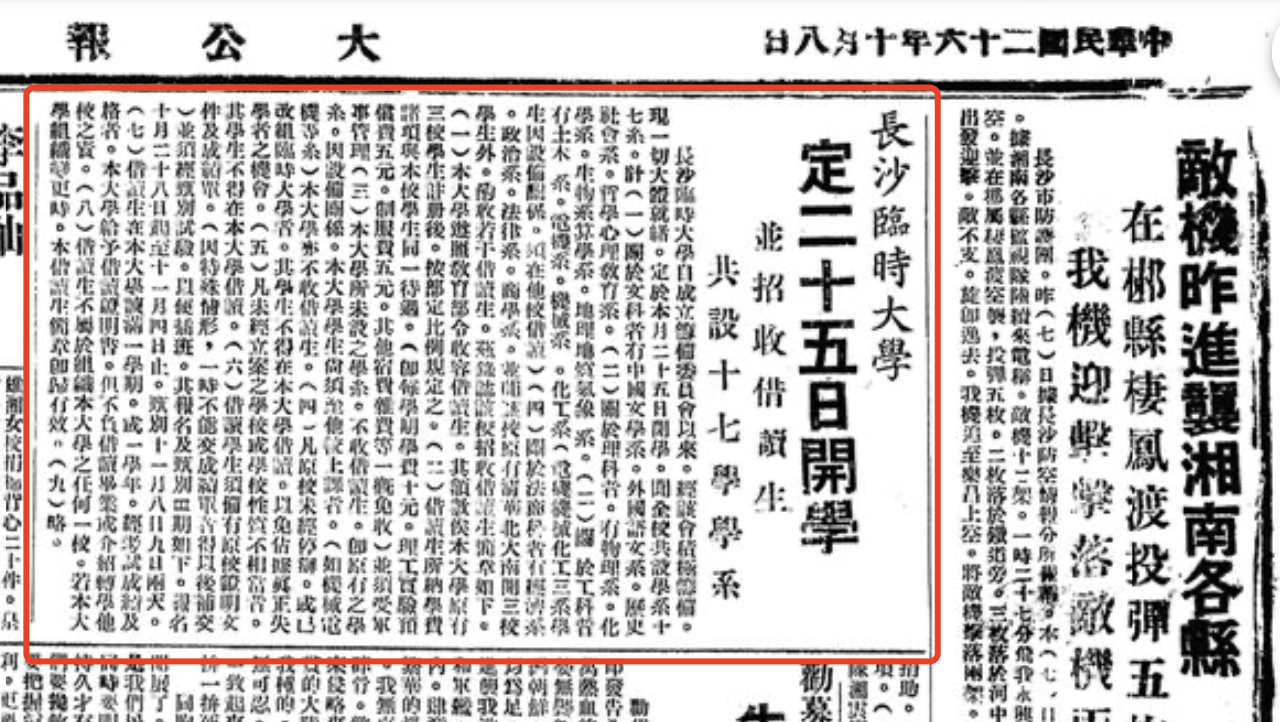

4.《长沙临时大学 定二十五日开学》(1937年10月8日)

长沙临时大学自成立筹备委员会以来,经该会积极筹备,现一切大体就绪,定于本月二十五日开学。闻全校共设学系十七系,计(一)关于文科者,有中国文学系、外国语文系、历史社会系、哲学心理教育系。(二)关于理科者,有物理系、化学系、生物系、算学系、地理地质气象系。(三)关于工科者,有土木系、电机系、机械系、化工系(电机机械化工三系学生,因设备关系,须在他校借读)。(四)关于法商科者,有经济系、政治系、法律系、商学系。并除该校原有清华北大南开三校学生外,酌收若干借读生。

兹录志该校招收借读生简章如下。(一)本大学遵照教育部令收容借读生。其额数俟本大学原有三校学生注册后,按部定比例规定之。(二)借读生所纳学费诸项与本校学生同一待遇。(即每学期学费十元,理工实验预偿费五元,制服费五元,其他宿费杂费等一概免收)并须受军事管理。(三)本大学所未设之学系,不收借读生。即原有之学系,因设备关系,本大学学生尚须至他校上课者(如机械电机等系),本大学亦不收借读生。(四)凡原校未经停办,或已改组临时大学者,其学生不得在本大学借读,以免占据其真正失学者之机会。(五)凡未经立案之学校或学校性质不相当者,其学生不得在本大学借读。(六)借读学生须备有原校证明文件及成绩单(因特殊情形,一时不能交成绩单者,得以后补交)并须经甄别试验,以便插班。其报名及甄别日期如下,报名十月二十八日起至十一月四日止,甄别十一月八日九日两天。(七)借读生在本大学读满一学期,或一学年,经考试成绩合格者,本大学给予借读证明书,但不负借读毕业或介绍转学他校之责。(八)借读生不属于组织本校之任何一校,若本大学组织变更时,本借读生简章即归无效。(九)本简章自公布之日实行。

1937年10月8日《大公报》第3版

5.《清华留湘同学会昨开干事会 决定设立招待处》(1937年10月 12日)

清华大学留湘同学会,以长沙临时大学,已决定本月廿五日开学,并于十八日起,即开始办理学生报到及注册等手续。该会为报告最近学校情况,并催促省内外同学如期赶来长沙就学起见,特别发出第三次通讯,并于昨日召开干事会第四次常会。计出席人,刘介儒、吴仲华、刘振鹏、张之毅、唐云寿、俞言昌。参加人,余瑞芝、贺善徽。开会如仪,主席刘振鹏,记录俞言昌。当议决各案:(一)本校教职员及同学初次来湘,人地生疏,本会应如何接待案。议决。一、在火车站及轮船码头附近旅馆租房一间,设立临时招待处。二、招待日期,从本月十五日起。三、向人力车业同业会交涉规定一定车资价格。四、加聘何治贤、陈德利、叶克恭、陈舜礼、李家丰、郑仁圃、易甲欧、蔡祖德、王正宪等十同学帮助办理招待事宜。(二)本会应否呈文临时大学请求从速布置宿舍,以便同学移入居住案。议决呈文。并推派刘振鹏、俞言昌两同学前往交涉。议毕散会。(试)

1937年10月12日《大公报》第3版

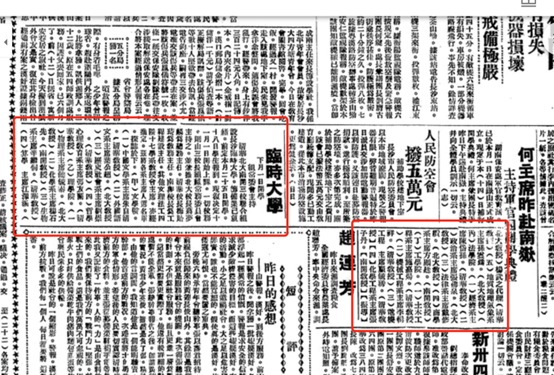

6.《临时大学 下月一日开学》(1937年10月14日)

清华北大南开三校联合组设长沙临时大学,筹备业已就绪。前定本月二十五日开学,学生十八日报到。现复决定十一月一日开始上课,一切校务则由三校长组织常务委员会主持之,并兼推北大校长蒋梦麟为总务主任,清华校长梅贻琦为教务主任,南开校长张伯苓为工程建设主任,其他文理法工四院十七学系教授会主席,亦经推定。

兹将各系主席人选名单,探志于下。(甲)文学院(一)中国文学系主席朱自清(清华教授)。(二)外国语文系主席叶公超(北大教授)。(三)历史社会系主席刘崇𬭎(清华教授)。(四)哲学心理教育系主席冯友兰(清华教授)。(乙)理学院(一)物理系主席饶毓泰(北大教授)。(二)化学系主席杨石先(南开教授)。(三)生物系主席李继侗(清华教授)。(四)算学系主席江泽涵(北大教授)杨武之代理(清华教授)。(五)地理地质气象系主席孙云铸(北大教授)。(丙)法学院(一)经济系主席陈岱孙(清华教授)。(二)政治系主席张佛泉(北大教授)。(三)法律系主席戴修纉(北大教授)。(四)商学系主席方显亭(南开教授)。(丁)工学院(一)土木工程系主席施嘉炀(清华教授)。(二)机械工程系主席李辑祥(清华教授)。(三)电机工程系主席顾毓琇(清华教授)。(四)化学工程系主席张子丹(南开教授)。

1937年10月14日《大公报》第3版

7.《临时大学 昨日正式开课》(1937年11月2日)

长沙临时大学,业已筹备事竣。所有各系级业于昨日正式开课。至各校借读生报名日期,已定明日截止,定期甄别。至南开大学校长张伯苓氏,上月赴渝,兹已竣事,即回临大开课。昨来电策首途来湘,即可抵省云。(任)

1937年11月2日《大公报》第3版

四、长沙临时大学期间动态

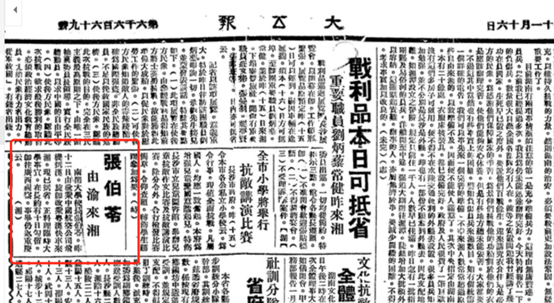

1. 《张伯苓由渝来湘》(1937年11月16日)

南开大学校长张伯苓,昨十二时由渝乘中国航空公司飞机抵汉,旋即改乘粤汉快车来湘,现已抵省,正料理临时大学事宜。在长约有十日勾留,即往广西视察。事毕仍返重庆云。(湘)

1937年11月16日《大公报》第3版

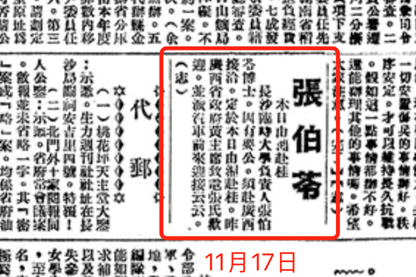

2.《张伯苓本日由湘赴桂》(1937年11月17日)

长沙临时大学负责人张伯苓博士,因有要公,须赴广西接洽,定于本日由湘赴桂。昨广西省政府黄主席致电张氏欢迎,并派汽车前来迎接云云。(志)

1937年11月17日《大公报》第3版

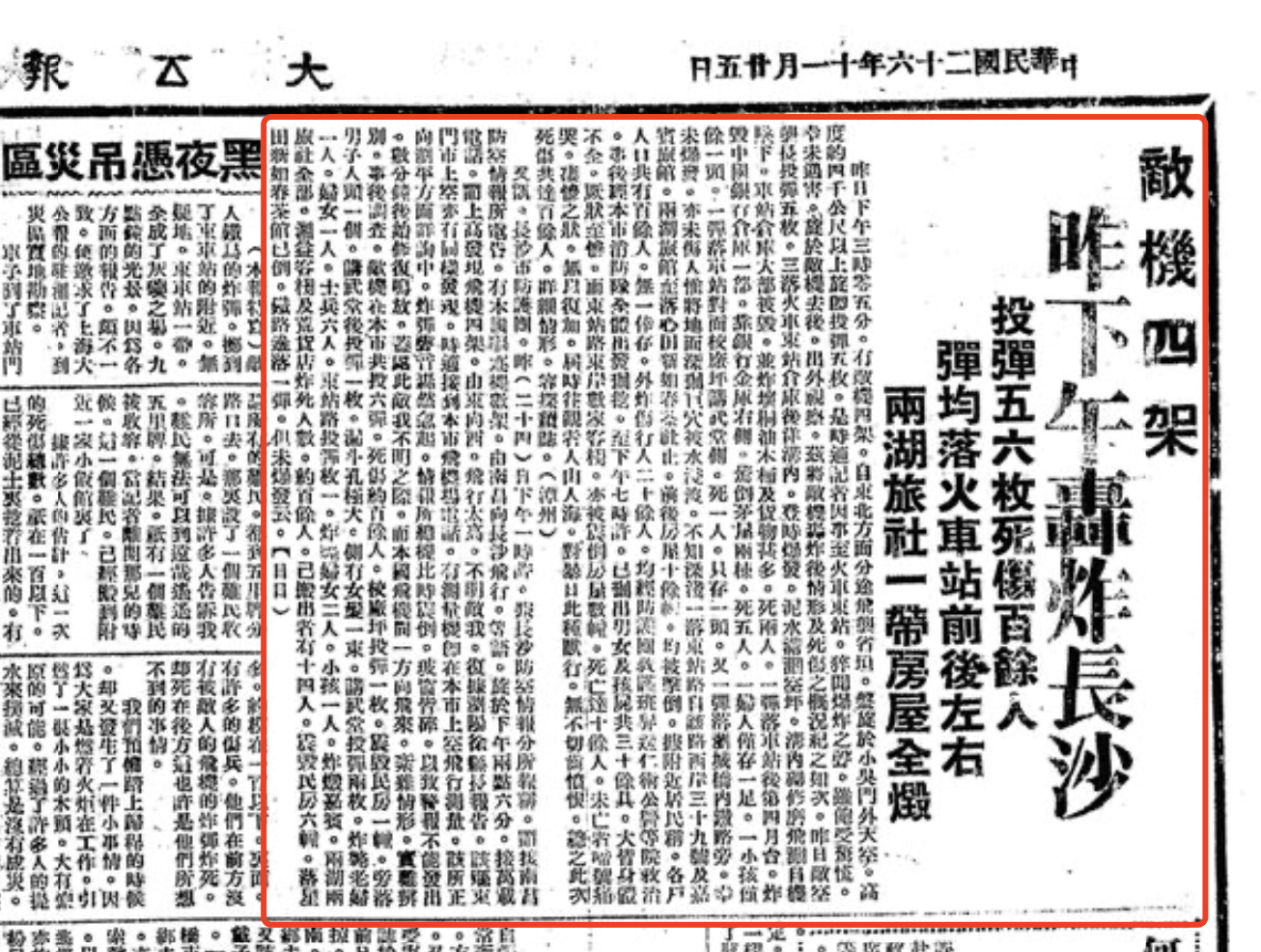

3.《敌机四架 昨下午轰炸长沙》(1937年11月25日)

投弹五六枚死伤百余人/弹均落火车站前后左右/两湖旅社一带房屋全毁

昨日下午三时零五分,有敌机四架,自东北方面分途飞袭省城。盘旋于小吴门外天空,高度约四千公尺以上,旋即投弹四五枚。(下略)

1937年11月25日《大公报》第3版

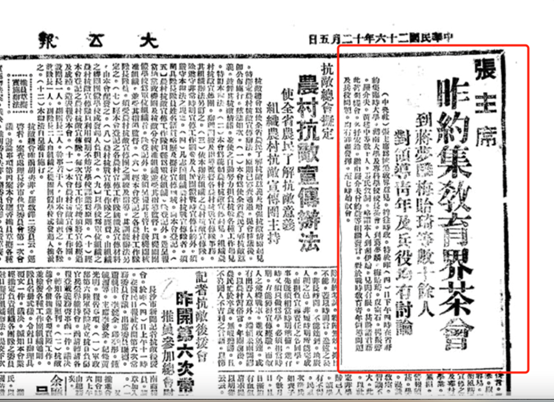

4.《张主席昨约集教育界茶会》(1937年12月5日)

张主席为博采教育界意见,裨益时政,特于昨(四)日下午四时在省府约集临时大学、湖南大学及专科学校校长茶会。到蒋梦麟、梅贻琦、皮宗石、杨振声、罗介夫、黄建中等数十人。张氏致词,略谓本人到湘伊始,见闻有限,甚盼诸君藉此茗叙机会,各抒宏论。继由罗介夫、曾约农等相继发言,对于战时教育青年领导问题及兵役等问题,均有详尽发挥,至七时始散会。

1937年12月5日《大公报》第3版

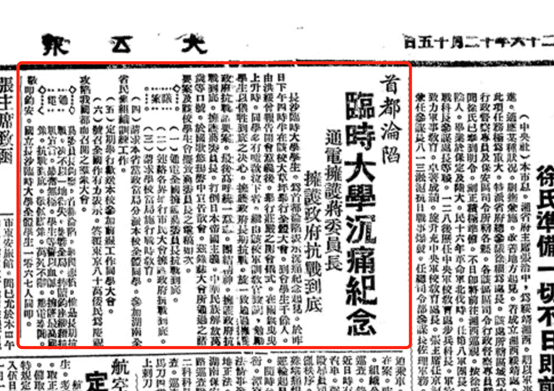

5.《首都沦陷 临时大学沉痛纪念》(1937年12月15日)

长沙临时大学学生,为首都沦陷表示沉痛纪念起见,于昨日下午四时半,在该校大草坪举行全校大会,到会学生千余人,由洪绥曾报告开会意案后,举行庄严之开会仪式。在国旗曳曳上升时,同学多有哽唏泣下者。继由该校军训教官致词,勉勖学生以牺牲到底之决心,拥护政府长期抗战,旋一致通过拥护政府抗战诸要案。最后高呼统一意志,团结精神,拥护政府抗战到底,拥护蒋委员长,打倒日本帝国主义,中华民族解放万岁等口号,于国歌悠扬声中宣告赛会。(下略)

1937年12月15日《大公报》第3版

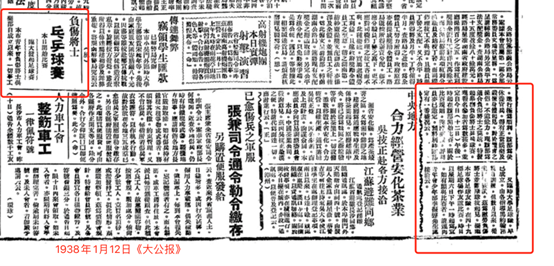

6.《负伤将士乒乓球赛本日开始比赛 临大发起足球比赛》(1938年1月12日)

本市青年会负伤将士俱乐部自成立以来,一切工作进行极为顺利。该部为使修养官兵得有正常娱乐及锻炼身体起见,特发起举行负伤将士乒乓球赛。现报名参加者为数颇多,并定于今日(十二日)午后一时起在该部开始比赛。关于比赛规则、设施服装、平板、评判员亦已邀定。预料届时情形定有一番盛况云。

又临时大学足球队,早已成立,由名指导马约翰氏择日训练。但数月以来,从未对外比赛。兹为慰劳负伤将士并观摩球技起见,拟邀本市各足球友队,在四十九标足球场作友谊比赛,时日以星期六(十五日)日(十六日)下午一时起为宜,如有愿以比赛者,请迳向青年会少年部李振声先生处接洽云。

1938年1月12日《大公报》第3版

五、长沙临时大学迁往昆明

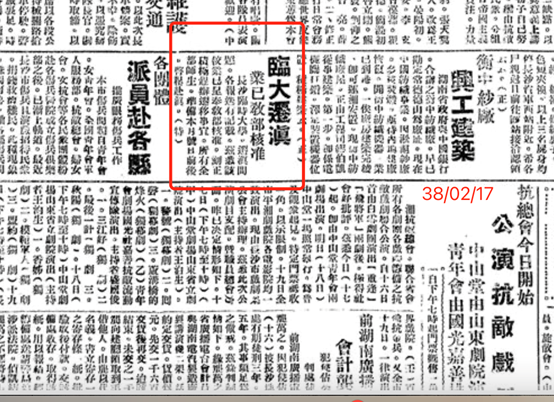

1.《临大迁滇业已教部核准》(1938年2月17日)

长沙临时大学迁滇问题,各报迭有报道。兹悉该校业已呈奉教部核准,刻正积极赶办迁移事宜。所有全部师生,准备本月“号日”(编者注:二十日)前后,启程赴滇。

1938年2月17日《大公报》第3版

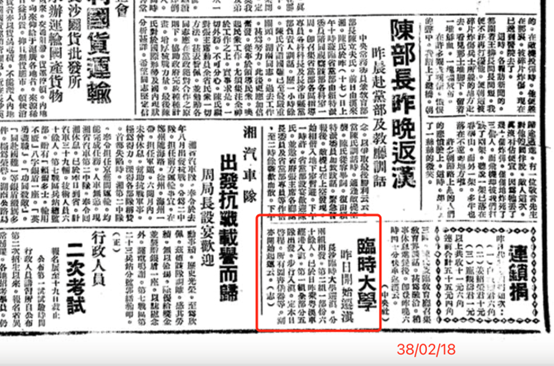

2.《临时大学昨日开始迁滇》(1938年2月18日)

长沙临时大学迁滇,分两组出发。第二组一部分六十余人,已于日昨乘粤汉车经港入滇。第一组全部分五队出发,步行入滇,定本日启程。所有图书仪器等,刻亦开始起运云。(志)

1938年2月18日《大公报》第3版

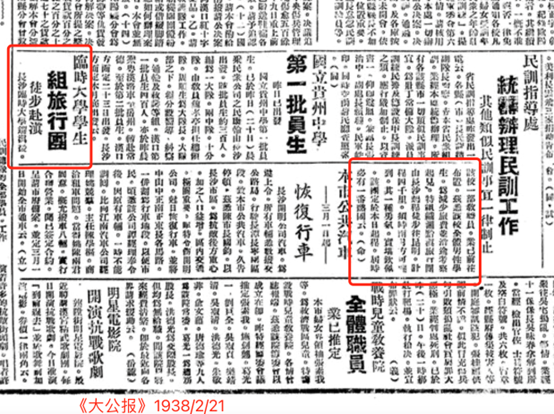

3.《临时大学学生组旅行团徒步赴滇》(1938年2月21日)

长沙临时大学赴滇后,该校一部教职员,业已前往布置。兹悉该校全体男性学生,为减少旅费并沿途考察起见,特组织湘黔滇旅行团由长沙启程徒步往昆明,计程四千里,须时两月方可到达。其一种勇气,实堪钦佩。该团定于本日启程,到时必有一番热闹云。(命)

1938年2月21日《大公报》第3版

后记:

西南联大因抗战而生,与抗战息息相关。2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,值此重要的历史节点,回望西南联大历史有其重要意义,为此笔者整理长沙《大公报》历史信息26条,以飨读者。由于原稿部分字迹难以辨认,可能存在个别字句表达有误,敬请有识者指正。

(2025/4/8 于上海)