袁帆

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发。面临生死存亡的中华民族同仇敌忾,与侵略者进行了长达8年的殊死战斗,其中由北大、清华、南开三所大学组成的“西南联大”,更以其“刚毅坚卓”的顽强精神,在极其艰苦的战时条件下,为国育才,延续文脉,成功地创造了世界教育史上一段不可复制的传奇。

西南联大校训:刚毅坚卓

西南联大纪念日是“11月1日”,而这个日子其实是和另外一所只短短存在了一个学期的大学——长沙临时大学紧密关联的。从历史沿革的轨迹回溯,“长沙临大”就是昆明西南联大的前身,正所谓:联大八年路,开端在长沙。

国立长沙临时大学教职员证章

由于续存时间很短,关于长沙临大留下的历史记忆似乎会简单许多,但史实并非如此。当年平津沦陷区各大学的流亡来湘同学如何采取自救行动?后来汇集的1600余名长沙临大师生,在这块土地上是怎样生活与学习?又是怎样踏上继续西迁的征途?这个繁复过程中其实还有许多值得挖掘的历史细节。为此,笔者利用抗战时期的长沙《大公报》,仔细梳理与“长沙临大”有关的信息,并结合有关史料,希望能为研究这段西南联大的“史前期”历史提供一个独特的视角。

一、在长沙的平津流亡学生积极组织自救

1937年“七七事变”发生在暑假期间,7月29日北平陷落,两天后天津陷入敌手,南开大学被日寇炸毁。平津地区各大学的学生们猝不及防,一下子失去了校园,四散逃离而成为失去了根系的“浮萍”。

地处华中的湖南省会长沙,文化传统悠久,地理位置优越,当时又远离华北沦陷区,交通条件便利,很快就聚集起许多流亡学生。在这种情况下,以清华学生为主,首先发起成立了自救组织“平津各大学留湘同学会”。

《大公报》(1937年8月31日)

1937年8月31日,长沙《大公报》上第一次刊登了消息,题为《平津各大学留湘同学会成立 谋今后学业问题》。文中披露,来自平津地区的13所大学的共60余位同学于前一天召开大会,宣布成立平津各大学留湘同学会,宗旨就是“谋今后学业问题之解决”“联络感情”“参加抗敌工作”。

清华档案照:唐云寿(左)刘振鹏(右)

这个跨学校的“留湘同学会”,筹备发起人是来自清华大学的唐云寿(学号3469)和刘振鹏(学号3068)。筹备大会讨论决定设立干事会,干事会内设三股,即总务股、组织股、及社会服务股。具体组成人员由13所学校各派两名代表另行开会决定。

9月2日《大公报》继续刊登报道,《平津同学昨开代表大会组织干事会——救济下期读书问题》。报道中透露,代表大会选举出干事9人组成干事会,他们是“刘振鹏、吴赞屏、施俊、余壮东、罗江云、吴磊伯、邹步兰、匡复、张昌言”,另有候补干事两人,刘秦松、宗之涵。干事会随即进行了第一次会议,决定了工作分工,工作原则。决定“各校同学学业问题不宜单独达行。应由本会负责接洽”;“通电其他各地流亡同学会请一致主张,促教育当局从速解决下期读书问题”,并讨论“应如何招待从平津各地来湘同学”等问题。

当年新闻媒体的密集报道,折射出长沙社会对平津流亡学生的高度关注,同时也让我们感受到来自华北沦陷地区的大学生,在国难当头之下,不等不散,积极自救的担当精神和组织能力。而在这当中,来自清华的同学表现得尤为突出。

在1988年的《清华十级毕业50周年纪念刊》中,我找到了有关“唐云寿”的介绍,原来他是长沙雅礼中学的毕业生,1934年考入燕京大学,三年级时转入清华大学外文系。非常难得的是,唐云寿对这段往事有着非常清楚的记忆,他这样写道:

记得在成立的那天,我们借了一个中学的教室作为会场,到会的同学中有十级的刘振鹏,十一级王正宪,平大姓柳的,北大姓徐的,辅仁的俞志远,还有师大、民国、朝阳、唐山交大等校学生,因为我是最先的发起人,同学会址又是用我姑母湘雅马路一号为通讯地址,所以大家选我当会长,其余还有文书、会计、接待等干事也都选出了。我们的目的在于:第一,保障我们的学业不因时局而中断;第二,等待继续升学期间向有关当局请求生活的救济与维持;第三,接待以后不断来长沙就学或暂时栖身的其他湖南同学,或其他省份原为平津学籍的学生;第四,为来长的学生,不论其为湘籍与否,解决他们的经济问题。有些宗旨作为行动指南,所以分头进行。派人到火车站、汽车站及湘江码头接待同学,并向校当局,政府当局接洽今后的学生问题。一直做到清华、北大、南开三校成立长沙临时大学开学以后,我们才正式解散。

《大公报》(1937年9月13日)

从《大公报》9月7日、8日、13日的另外三次对“平津各大学留湘同学会”的报道中,可以看到在同学会登记的来湘各校学生达到195人。为了解决他们的借读问题,同学会与湖南大学进行了积极接洽。湖南大学也迅速作出反应,在校长皮宗石(1887-1967)的积极推动下,很快公布了《湖南大学借读办法》,第一批就解决了130名流亡学生的借读问题。

二、长沙临时大学的筹备与开办

就在流亡学生积极寻求自救的同时,他们并不知道国民政府教育部也在统筹战时高等教育布局调整和管理问题。根据清华大学历史档案,教育部于1937年8月14日密电正在庐山牯岭开会的梅贻琦校长,“政府拟在长沙设临时大学一所”[1],长沙临时大学的筹备可视为由此开始。

(一)梅贻琦经历了临大筹建的全过程

1937年8月28日,教育部密谕“指定张委员伯苓、梅委员贻琦、蒋委员梦麟为长沙临时大学筹备委员会常务委员。杨委员振声为长沙临时大学筹备委员会秘书主任”[2],长沙临时大学没有设定“校长”职位,但领导核心集体就此正式确定,这也标志着筹备工作将实质性启动。

长沙临时大学三常委:蒋梦麟(左)梅贻琦(中)张伯苓(右)

1937年9月13日,《大公报》第一次披露长沙临大的组建消息。在《梅贻琦前日来湘》的报道中称:

清华大学校长梅贻琦,奉令来湘,筹备组织联合大学,刻已抵省,暂寓朱(经农)教育厅私邸。一俟其他各委到湘,即组织进行云。

《大公报》(1937年9月13日)

这则消息是很重要的历史信息,记载了梅贻琦校长到达长沙的时间是9月11日。尽管梅校长早已不是第一次来到长沙,但这次意义非凡,他是临危受命,即将为一场中国教育史上的伟大长征拉开序幕。

9月16日,长沙临大常委会第一次举行会议,出席者是梅贻琦、张伯苓(黄钰生代)、蒋梦麟(樊际昌代);列席者杨振声。[3]由此可知,此时张伯苓、蒋梦麟都还没到长沙,这也说明一个重要事实,三常委中唯有梅贻琦经历了临大筹建的全过程,他也开始表现出作为后来西南联大实际“掌门人”的全面素质与协调能力。

在三常委中,第二位到达视事的是南开校长张伯苓。9月29日《南开大学校长张伯苓氏昨由汉来湘》的报道是这样的:

天津南开大学,自被暴日轰炸后,该校已全部毁坏,各员生亦皆星散。兹悉该校校长张伯苓氏,以该校具有数十年悠久历史,经营建设,煞费苦心,而拟仍择相当地区,积谋恢复。特于日昨午后九时许由汉乘车来长,与湘当局接洽,筹备复校一应事宜云。

原来,因为南开已经彻底被毁,张伯苓校长来长沙,除了参与临时大学的筹建工作,还在为南开大学的复校工作在多地进行选址。

北大校长蒋梦麟到达长沙已经是10月初,10月6日《北大校长蒋梦麟氏由汉来湘》的报道如是说:

国立北平大学校校长蒋梦麟氏,因故都沦陷,遂携同该校员生相继南来。兹悉蒋氏于日前由汉来湘,下榻圣经学校。何主席定于明日在寓设筵欢宴云。

(二)长沙临大的选址和开学上课日

筹建临大,除了要组织三校的师生来长沙,最大的问题是要解决校舍问题。在1937年11月17日的筹委会《长沙临时大学筹备委员会工作报告书》中这样记载:

本校校舍,系经部方与湖南教育厅事先租定长沙韭菜园圣经学校校舍。此校舍原为美国教会所经营,校容清雅可观。教室桌椅设备亦颇完具。……总计本校全部校舍,其属长沙部分,则办公室、教室、图书室及教职员宿舍,均在圣经学校,男生宿舍在四十九标;女生宿舍在涵德女校。其属南岳部分,则有文学院,设在南岳圣经学校。[4]

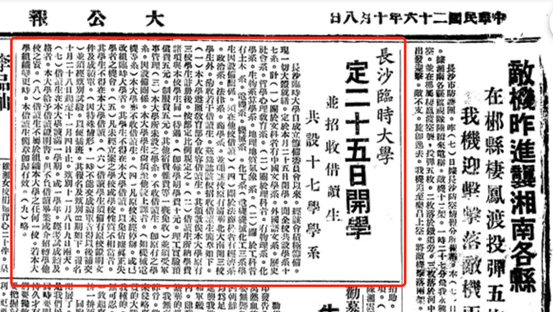

1937年9月27日,《大公报》刊出一则消息《临时大学筹备就绪 定期开学》,其中披露:

中央为救济京沪平津各地来湘大学生起见,特在长沙创设临时大学一所,由朱教厅长主持,各情已志前报。兹悉此项临时大学,筹备业将就绪,校址设本市圣经学校。该地房屋宽敞,且系西式建筑,足够支配。恤事出仓促,且经费有限,设备简陋,图书仪器等项,仅有少数,以备应用。各地大学教授,均多来湘,北大校长蒋梦麟氏,亦已来省。闻开学之期,决在双十节左右云。

湖南圣经学校旧影

关于长沙临大的筹建,从9月16日常委会第一次会议起算,要在10月10日“双十节”不到一个月时间内就达到开学的要求,显然不切实际。根据各方面进展,常委会最终决定10月25日开学,11月1日正式上课。这一消息是在10月7日由《大公报》以《湘临时大学 通告各生定期开学》对外宣布:

湘地清华、北大、南开三校临时大学筹委会,因一切进行事宜,均已筹划妥当,所有课程编制与图书仪器等,亦均办妥,准于本月二十五日,举行开学典礼。并饬各生于十八日起,开始报到。昨已发出通知云。

《大公报报道》(1937年10月8日)

10月8日又以《长沙临时大学 定二十五日开学》为题报道了临大的科系设置情况:

长沙临时大学自成立筹备委员会以来,经该会积极筹备,现一切大体就绪,定于本月二十五日开学。闻全校共设学系十七系,计(一)关于文科者,有中国文学系、外国语文系、历史社会系、哲学心理教育系。(二)关于理科者,有物理系、化学系、生物系、算学系、地理地质气象系。(三)关于工科者,有土木系、电机系、机械系、化工系(电机机械化工三系学生,因设备关系,须在他校借读)。(四)关于法商科者,有经济系、政治系、法律系、商学系。并除该校原有清华北大南开三校学生外,酌收若干借读生。

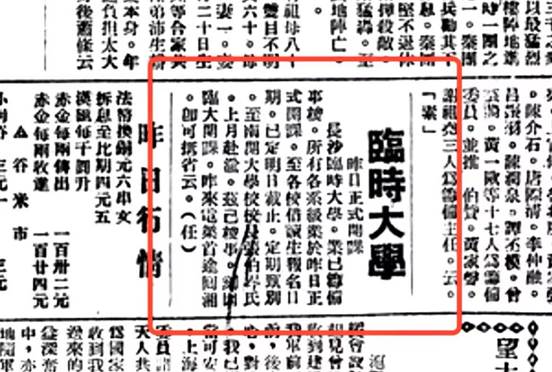

10月14日再以《临时大学 下月一日开学》为题介绍了临大的组织架构情况:

清华北大南开三校联合组设长沙临时大学,筹备业已就绪。前定本月二十五日开学,学生十八日报到。现复决定十一月一日开始上课,一切校务则由三校长组织常务委员会主持之,并兼推北大校长蒋梦麟为总务主任,清华校长梅贻琦为教务主任,南开校长张伯苓为工程建设主任,其他文理法工四院十七学系教授会主席,亦经推定。

《大公报》(1937年11月2日)

11月2日,《临时大学 昨日正式开课》的消息,记载了长沙临大的一个重要历史节点——11月1日正式上课:

长沙临时大学,业已筹备事竣。所有各系级业于昨日正式开课。至各校借读生报名日期,已定明日截止,定期甄别。

三、临大在长沙仅举办一个学期

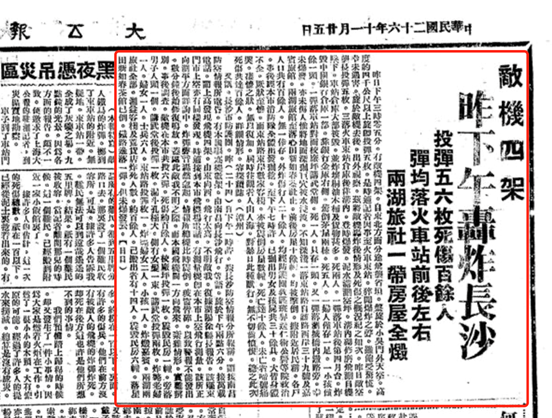

长沙临大正式开课后,战局发展态势却大大超出了人们的预料。随着11月24日日寇飞机轰炸长沙,战争阴云开始萦绕在人们头顶之上,湖湘大地也已不得“安放一张平静的书桌”。

《大公报》(1937年11月25日)

12月13日,南京陷落。12月15日,《大公报》以《首都沦陷 临时大学沉痛纪念》为题报道:

长沙临时大学学生,为首都沦陷表示沉痛纪念起见,于昨日下午四时半,在该校大草坪举行全校大会,到会学生千余人,由洪绥曾报告开会意案后,举行庄严之开会仪式。在国旗曳曳上升时,同学多有哽唏泣下者。继由该校军训教官致词,勉勖学生以牺牲到底之决心,拥护政府长期抗战,旋一致通过拥护政府抗战诸要案。最后高呼统一意志,团结精神,拥护政府抗战到底,拥护蒋委员长,打倒日本帝国主义,中华民族解放万岁等口号,于国歌悠扬声中宣告散会。

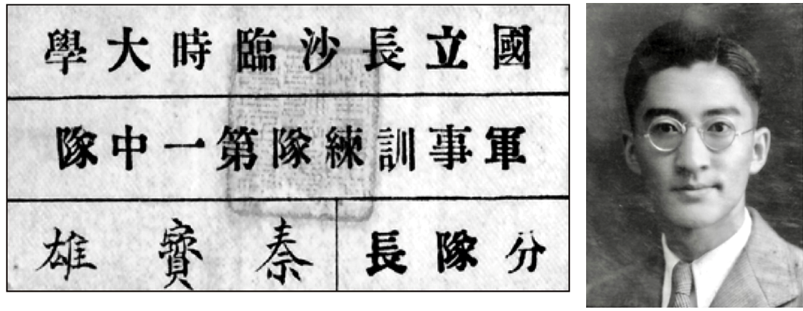

在长沙期间,临时大学对学生的学习生活实行军事管理办法。清华十二级(1936级)的秦宝雄(学号3199)后来在回忆录中写道:

1937年秋天,临时大学在长沙开课,每个男同学都领到一件黑布棉大衣,也可以算是“制服”吧。那时我们都住在四十九标军营,接受军事管理。每天早晨,天还没亮的时候,一听起床号响,大家在五分钟内必须跑出去,穿好黑布棉大衣,在广场上排队点名。我每晚在睡觉以前,就把所有的上衣,包括衬衫、毛线衣、黑布棉大衣都套在一起。晚上把这一套衣服,盖在棉被上取暖。早晨起身,就把这一套衣服,加速穿上。因为没有时间去扣所有的纽扣,只把外面棉大衣的几个纽扣扣好,就可以在晓风残月下,排队“应卯”了。

长沙临大学生秦宝雄的军训身份卡

在这样的情况下,临大学生还有其他业余生活吗?从1938年1月12日《大公报》的一则报道中,我惊喜地发现了一个耳熟能详的名字“马约翰”!报道是这样的:

临时大学足球队,早已成立,由名指导马约翰氏择日训练。但数月以来,从未对外比赛。兹为慰劳负伤将士并观摩球技起见,拟邀本市各足球友队,在四十九标足球场作友谊比赛,时日以星期六(15日)日(16日)下午一时起为宜,如有愿以比赛者,请迳向青年会少年部李振声先生处接洽云。

根据有关史料,马约翰先生是和浦薛凤、王化成、王裕光、孙国华等几位清华教授“组团”,于10月14日逃离被日寇占领的北平,经过天津乘海轮到青岛,再改乘火车绕道胶济线、津浦线、陇海线,历经艰辛辗转于10月27日才到达长沙临大任教的。[5]当年在长沙临大注册的教职员共计243人(其中清华142人,北大73人,南开28人),[6]他们中的每一个人,也都是经历过类似的艰难旅途才到长沙的。而让他们始料不及的是,这还远远不是“南迁”的终点。

四、踏上迁滇之路

清华1934级的黄世洗(学号2386)曾经回忆:“清华、北大、南开联合迁到长沙,借用长沙圣经学院复课。我从三年来第一次度假的家乡常德赶到长沙,开始第四学年的学业。此时日军节节进逼,竟有敌机飞到长沙轰炸。就在我们借住的民房附近投下了炸弹,弹坑直径30米左右,坑旁还留有炸死人的人头,惨不忍睹。这在我们心中激起的愤怒不可名状,有良心的中国人无不热血沸腾,气愤填膺。人虽在读书,心中很不是滋味,勉强读了一个学期。寒假期间,敌军又逼进九江等地,长沙也危险了,学校又决定迁往昆明。”

在不断恶化的战争形势下,长沙临大于1938年1月22日发布《关于迁校的布告》:“本校商呈教育当局迁往昆明,嗣后关于设备之充实,教学之整理,务集重长,提高效率。凡学生志愿专心求学而成绩合格者,得按规定手续,请求许可证,随往新址,笃志学问。”后经学校审核,共有878名学生获得许可证,随校迁往昆明。

临大又于2月4日发布《关于迁校步行计划的布告》,其中写道:“本校迁滇原拟有步行计划……兹经本校与湖南省政府当局接洽,慨承赞助,允派高级将官并由地方政府负责保护,沿途指导。本校教职员另组辅导团与学生同行。步行计划,既经各方赞助,实施不成问题。”

这个项目就是后来组成“湘黔滇旅行团”的徒步计划。经过严格审核和包括体检等在内的周到细致准备,共有284名学生获得批准,持“甲种赴滇就学许可证”成为“湘黔滇旅行团”团员。

在迁校准备过程中,还发生了一段鲜为人知的佳话。原来,临大决定迁往昆明,但有一些贫困学生因经济困难而准备放弃学业,不再随校前往。于是,有45位教授联合捐款,将各自获得的教授旅费津贴65元全部捐出,以资助更多学生一起迁往昆明继续学业。他们在《捐款补助寒苦学生旅费信》中写道:“学校迁滇,学生颇有以经济困难虑不克前往者,其中不乏品学优良之青年,若任其因贫辍学,殊失国家培植人才之意”,他们明确表态,“仝人愿将此项津贴全数捐与学校,作资助贫寒优良学生之用”。[7]

这项捐款发起人是清华教授刘崇鋐,后来的捐款人数增加到51人,捐款总数达到国币3350元。捐款名单中也包括了梅贻琦和蒋梦麟两位校长,他们的义举充分体现了当年那一代教育大师为国育才的高风亮节,值得后人永远称颂。

《大公报》(1938年2月17日)

1938年2月17日《大公报》发布《临大迁滇业已教部核准》的消息,称:长沙临时大学迁滇问题,各报迭有报道。兹悉该校业已呈奉教部核准,刻正积极赶办迁移事宜。所有全部师生,准备本月“号日”(即:二十日)前后,启程赴滇。

2月18日又发布《临时大学昨日开始迁滇》消息,称:长沙临时大学迁滇,分两组出发。第二组一部分六十余人,已于日昨乘粤汉车经港入滇。……所有图书仪器等,刻亦开始起运云。

2月21日再发布《临时大学学生组旅行团徒步赴滇》,全文如下:

长沙临时大学赴滇后,该校一部教职员,业已前往布置。兹悉该校全体男性学生,为减少旅费并沿途考察起见,特组织湘黔滇旅行团由长沙启程徒步往昆明,计程四千里,须时两月方可到达。其一种勇气,实堪钦佩。该团定于本日启程,到时必有一番热闹云。

这是《大公报》在前后7个月对长沙临时大学进行连续报道的最后一则消息,也像是一篇“告别词”,为长沙临时大学在湖南的历史画上一个句号。

《临时大学湘黔滇旅行团》团员标识

“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别”。从平津到长沙只是“西南联大”的万里长征第一步,昆明在层峦叠嶂之外等待为传承教育薪火千里跋涉的临大师生,筚路蓝缕的艰苦办学历程继续以饱含悲壮的色彩延续。再见,湖南!再见,长沙临时大学!

(完)

2024/10/23 撰写于上海

注释:

[1]《清华大学史料选编》(第三卷上),清华大学出版社,1993年4月,第4页。

[2]《清华大学史料选编》(第三卷下),清华大学出版社,1993年4月,第19页。

[3]《清华大学史料选编》(第三卷下),清华大学出版社,1993年4月,第22页。

[4]《清华大学史料选编》(第三卷下),清华大学出版社,1993年4月,第1页。

[5]《浦薛凤回忆录》,黄山书社,2009年6月,第39页。

[6]《清华大学史料选编》(第三卷下),清华大学出版社,1993年4月,第34-37页。

[7]《清华大学史料选编》(第三卷下),清华大学出版社,1993年4月,第114-115页。