戴美政 文/图

本文内容主要出自本人所著《曾昭抡评传》(云南人民出版社2010年4月版),又刊于《西南联大讲坛》第3期(2013年10月),注释见原载书刊,这里从略。

注:有关笔者西南联大研究论文,将陆续在本号刊出,若需引用,请务必注明出自本人公号“学术与文化”或原载书刊。近年发现多起使用本人原创文章而未注明来源之事,经交涉对方只好道歉并请求谅解,为此十分被动。为防止此类事再发生,特再次提请注意。

抗战时期,西南联大组织的兵役宣传在当时就是很有影响的抗战宣传行动。1940年暑假,曾昭抡教授参加联大学生自治会组织的大板桥兵役宣传活动,并有珍贵的详细记录存世,这样,我们就能了解其全貌。

清晨步行出发

1940年8月21日清晨5时余,曾昭抡被调好的闹钟叫醒,急忙起身收拾行李。7时整,他准时来到联大校门口,不巧天下大雨,他只好坐到青年合作社中看书等待同学们。上午10时余,雨停了,同学们陆续来到。11时余,西南运输处的汽车带了他们一段路,来到拓东路联大工学院,吃过午饭后,中午1时余出发,他们沿滇黔公路步行向东,前往昆明远郊大板桥。

联大学生自治会这次组织的兵役宣传至少分成六个队行动,曾昭抡参加了第六队,绥远同学刘光兴为队长,全队同学约70人,其中女同学十余人,第六队又分为4个小队,曾昭抡为第二小队小队长。大板桥距昆明约20公里,途中搭了一段汽车再走,下午4时抵达板桥镇,大家精神振奋,整队唱着抗战歌曲走入镇街。傍晚,几位同学押着胶轮马车将行李运到,就在镇上初级小学舖地为床住下。当晚7时半,宣传队举行联欢营火大会。9时,召开干事和小队长联席会议,安排次日宣传事宜。

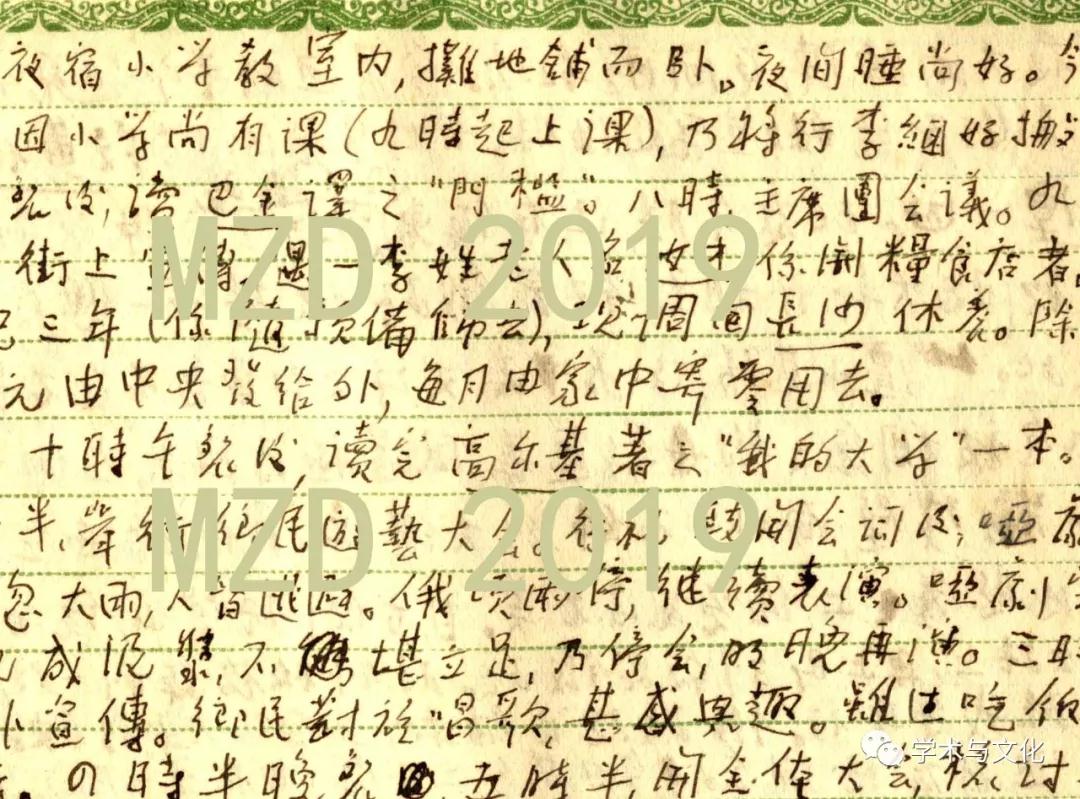

1940年8月,曾昭抡日记对大板桥兵役宣传的记述(局部),原件现存笔者处 戴美政摄

宣传活动丰富热烈

8月22日8时,举行主席团会议,9时,大家来到板桥街上进行宣传。板桥镇过去是驿站,当时属昆明县第四区管辖。镇上有镇公所、警察局、小学等,有支部队驻扎在小学里。板桥镇只有一条东西走向石板砌成的窄街,约长900米。全镇住家有500多户,因为缺碘,许多人甲状腺肿大,俗称“大脖子病”。当天恰逢赶街天,镇上来人较多。镇长派人敲锣通知开会,来了近200人,大部分是小学生,其他人则忙于赶街。下午1时半,宣传队举行乡民游艺大会,讲完开会大意刚上演哑剧时,天又下起大雨,雨停后继续表演,然而又下雨,大家只好躲雨。下午3时半,继续到街上宣传,主要节目是演唱抗战歌曲,如《保家乡》《亡国奴当不得》《人人都爱他》《张老三》《老乡当兵去》等,多用云南方言来唱。其中,《爱中华》唱道:

四万万人的中华,四万万人的国家;

四万万人全体,一心一意地爱她。

要是你真爱她,莫让人家害她;

等到人家害她,要你来爱她。

倘若有你爱她,人家如何害她;中华,中华!

四万万人的中华,四万万人的国家;

四万万人全体,一心一意地爱她。

这样的歌词,通俗易懂,很有鼓动性。曾昭抡将其记于日记中。当地下午4时就吃晚饭,乡民听得有趣,连晚饭也忘了吃。8月23日,曾昭抡起得很早,便和段蕙仙等同学去附近的黄龙潭游了一趟,那里有座道观算是名胜。他们返回后参加开会,全队分成三个小队,11时后整队出发。他们先到下村、上村两处访问村民,接着又到瓦脚村,瓦脚村有40多户人家,多户是军人家属,参军者多在昆明地区服役。村中有一所瀛洲小学,宣传队就在小学校操场上开始演讲。曾昭抡描述说:“此处风气,没有镇上那么开通,起初连小学生都有一点畏缩不前。后来由同行的一位云南女同学,用本地话做长篇演说,解释我们此番来到这里的意义,说这仿佛就像回家看家人一样。聚集的听众,愈来愈多,连四五十位小学生,一共聚有两百多名,将院子四周都围满了。”曾昭抡说,听众除小学生外,大多是妇女,男的下地干活去了。“演说继续下去,从听众的面部表情看来,他们的心弦,已经慢慢地被弹动了。一位白须白发的老者,听得居然摇头点首起来。歌咏以后,我们宣传兵役的独幕剧上场。女演员演得如此逼真,假哭变成真哭。跟着她的哭声,白发老头子和不少妇女,一齐下泪。临走的时候,村人再三挽留。经过这一幕,我们已经和他们打成一片了。”曾昭抡所说的那位女同学就是段蕙仙,剧中表演逼真是刘长蓝。下午2时半,他们离开瓦脚村,到另一个村子访问村民,最后在三合村宣传后返回板桥镇。当晚8时,再次举行游艺大会,板桥镇三元宫的空地是全镇唯一开会场所。这次游艺会非常热闹,曾昭抡说:“那天虽然不是‘街子’,四乡的人,却从几十里外,一齐跑来。上灯以后,便聚集起两千多人,将坪挤满。警察局借给我们两盏汽灯,几盏马灯,把戏台前后,照耀起来。最初因为开幕较迟,台下秩序不很好,挤得几乎打架。节目一项一项地演过,虽然夜愈来愈深,秩序却愈来愈好。我们预料散会时的混乱,完全没有实现;大人小孩,都很有秩序地退出去了。会中节目很长,八点开幕,至十一点始散。内容多含有抗战和宣传兵役的意义。用国语独唱的新词《孟姜女》,是其中最受欢迎的一项。”散会后已是深夜12时,宣传队同学们兴致不减,继续举行营火大会,还做团体游戏,曾昭抡与女生陈蕴华合唱了一首英文歌,当晚凌晨1时才睡。

西南联大学生昆明龙潭街抗日宣传演出实况(此照不是大板桥兵役宣传),原件存西南联大博物馆

翠湖晚聚兴奋联句

8月24日9时,宣传队员在黄龙潭开了总结会,11时,大家搭上免费的小火车回城。当日下午,队员们在正义路五福巷中华饭店聚餐,到会26人,多数是板桥宣传的群社社员,曾昭抡说:“席中谈笑甚欢。饭后到翠湖。星光下坐堤上,低声唱歌后乃联句作散文诗。今晚甚静,所成集体创作,颇为精彩。”曾昭抡所说的“联句散文诗”,历经数十年沧桑,竟然奇迹般地保存下来了。1981年4月,曾参加大板桥兵役宣传的校友陈梦熊找到这首联句诗,这是宣传队员李炳泉当时在大板桥随手记下的,写在大板桥乡公所写给义合乡乡长的介绍信的信封背面。陈梦熊不仅辨认出全诗,而且还根据每句诗后落款的一个字,回忆出写联句的各位同学姓名,但落款为“曾”的人是谁他想不起。这也不怪,因为他只往同学中去想,自然想不起曾昭抡也参加了这次聚会。笔者据曾昭抡1940年日记原件对照,确定落款为“曾”的人就是曾昭抡,现将这首联句及每句后的作者核实后转录于此:

翠湖的一个月夜

星光下的翠湖是多么美丽啊(曾昭抡)!

有十几个活泼的青年聚集在一起(陈梦熊),

低声唱着歌(梁淑明),

夹杂着一阵阵的欢笑(毕华昌),

活泼而又严肃(马杏垣),

青春的热力弥漫在翠湖的湖面上(吴济昌),

周围静悄悄地,间或有蟋蟀的鸣声(陈家麟),

更显得有些诗意(刘庄)。

翠湖让我们想起后湖,也使我们想起北海(曾昭抡),

我们是一群四面八方聚集来的,失去家的孩子(周绵钧),

我们的心必须合而为一(梁淑明),

但我们忘不掉破碎的家(陈纯英),

唉(周绵钧)!

我们并不是陶醉(赵泽华),

仅仅回忆是没有用的(沈镒),

我们要面对现实(陈锡荣),

勇敢地向前干去(刘谋佶)。

今天,我们刚从一个严肃的场所归来(李炳泉),

轻轻的呼一口气(刘棕),

我们不是怠工而是休息(曾昭抡),

而这休息是有伟大的意义的(刘光兴),

不会休息的人就不会工作(陈纯英),

工作,工作(姚祺?),

只有工作才能使我们团结在一起(许京骐)。

读了这首联句,可以想见这次聚会是怎样的欢欣振奋,激动人心!没过几天,曾昭抡乘着诗兴写下《翠湖》一诗,其中有些句子,就与这首联句相同。

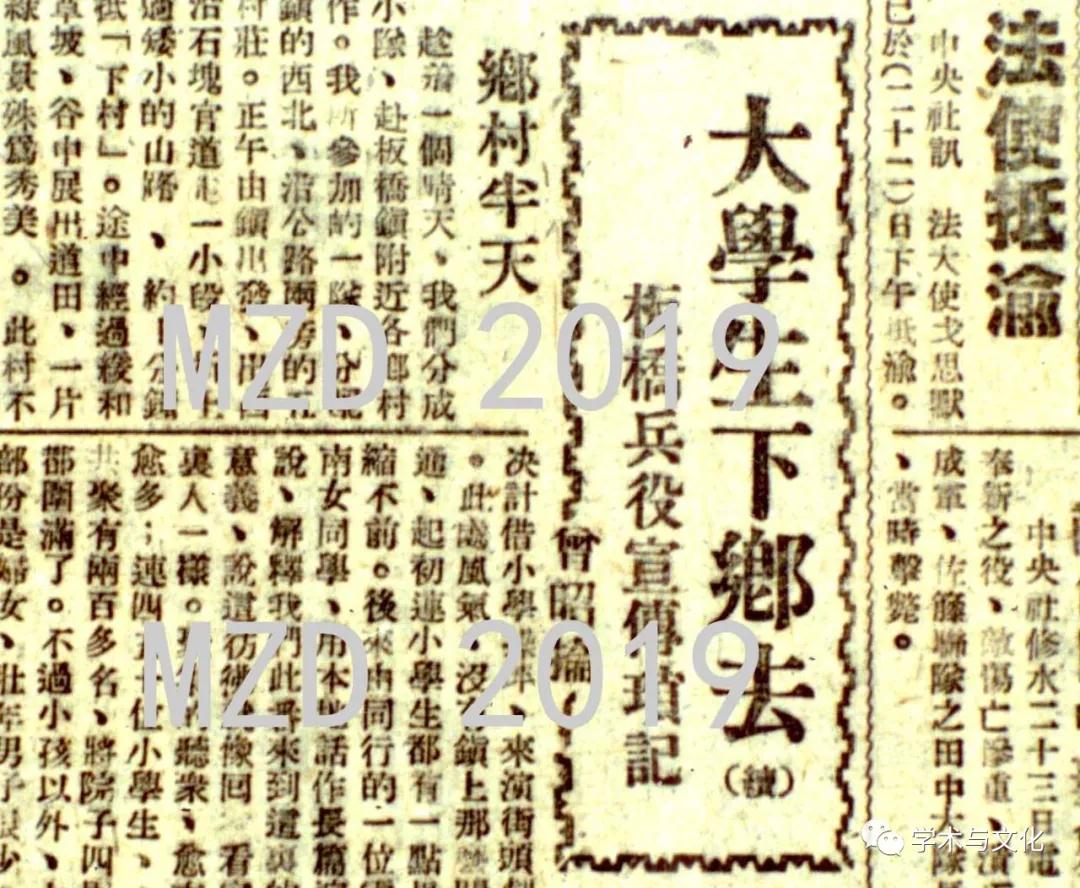

第二天,即8月25日,曾昭抡在家赶着为联大学生会写了一篇《板桥归来杂感》,后来又写成长篇通讯《大学生下乡去----板桥兵役宣传琐记》。起初,西南联大学生自治会原与《中央日报》(昆明版)接洽妥当,8月29日由该报刊载兵役宣传特刊一期,可后来一直未见刊出。曾昭抡只好联系重庆的报纸连载,为这次兵役宣传留下宝贵的史料。

1940年,重庆报纸连载的曾昭抡特稿《大学生下乡去----板桥兵役宣传琐记》之一 戴美政摄

这次兵役宣传的成功,使曾昭抡十分兴奋,他总结说:“语言的阻隔,知识的悬殊,诚然给作宣传工作者一种必须克服的困难。但是这种困难,其实并不难克服。此次同去的几位云南同学,自然一点困难也没有。就是其他省籍的同学,勉强地说云南话,即令说得不好,一般听众听来,也都很容易了解。许多乡民,甚至将其中几位,认作云南人。比较大的困难,还是在知识程度的差异,和名词的不熟悉。很大一部分听众,不知北平在何处,也不知道云南在中国哪一个角上;更谈不到卢沟桥、台儿庄等等地名。好些我们认为极普通的名词(例如‘汉奸’),也需要详细解释,方才可以听懂。当然抗战将士的家属,因为有时还可以接到由前方寄回的家信,对于国事的常识,要比一般老百姓丰富得多。同时他们对于抗战的信仰和热诚,也比别人高得多。无论如何,经验告诉我们,只要耐心解释,把我们的意思传达过去,丝毫没有困难。”

曾昭抡说:“语言以外,宣传技术也是一种值得研究的问题。单纯的街头演讲,不论怎样动人,很不容易吸收听众。最容易吸收听众的方法是唱歌。无论在什么地方,什么时候,只要唱起歌来,立刻就会被群众包围。音乐的力量,真是伟大。关于这点,却有一种问题就是一般抗战歌曲,全是用国语歌唱,本地听众听来,往往只觉悦耳,并不了解歌词里面所含蓄的意义。因此,我们每次在歌唱当中,多半逐段将歌词用本地话读出,加以解释,结果兴味倍增。小学生、兵士,甚至一部分乡民,都跑过来问我们要过歌词。在我们居住的四天当中,新练的几只歌,至少有一半已经被小学生会了。兵士们在闲暇的时候,也常常哼着这些新调。”他还说:“为着减少语言上的困难,我们预备了好些画报和油画,带去给乡民看;一边讲,一边指着他们听。这种方法,非常生效,比空口讲好得多。乡民的视觉,似乎要比听觉灵敏,到后来多半时候,我们索性专门讲这些图画。有一次我们一队,在街头工作,唱一段,讲一段。到下午四点(本地人吃晚饭的时候)。人一个也没有走。最后还是我们体恤他们,宣告停止。”曾昭抡记述的西南联大兵役宣传的通讯,为西南联大校史研究绝少见到的史实,堪称珍贵难得。

(本文转载于学术与文化微信公众号)