王晓慧

摘要:1914年8月,清华学校首次派送十名专科女生作为庚款生留学美国,此举在中国教育史上意义重大。学界在清华学校留美专科女生人数与名录上存在“十人说”和“九人说”的分歧,根据历史考证,本文持“十人说”,并考证和解释了这一分歧的原因在于,学界没有充分揭示专科女生中“唐玉瑞”因故未赴美和“丁懋英”替补赴美这一史实。文章发现,在招录方面,每名女生都享受与男生一样严格的考前资格审查与录取后的管理培训,并且,她们需要参加同等科目的十项考试,当然,清华对专科女生的资助经费也与男生均等。出国后,这批女生在美国不仅追求专业学业上的成功,而且还踊跃承担留美中国学生会的各类职务,时刻以“女国民”身份自居,非常关心中国时事与命运。这批专科女生最终于1919年前后学成归国,多数人成为了“医生和教师”,为中国的现代化事业做出了她们自己的贡献。

1914年,清华学校决定从当年开始,每隔一年选派10名专科女生赴美留学,截止到1928年这一政策结束,校方一共向美国派送了53名专科女生。所谓专科女生,特指招考于清华校外且“被录取后须于规定的学科中任选一科作为进美研究之专科”的直接出洋女生。这既是近代中国第一次以庚款官费的形式大规模派岀留美女生,也是清华此后专科女生留美政策的开端。不过,目前学术界对这一群体并没有专文岀现,不仅如此,学界对清华首批留美专科女生的人数与具体名录尚有认识偏差,不少学人依赖的材料与史实略有出入。本文欲以清华大学校史办编写的若干清华校史著作以及清华学校内部学生期刊——《清华周刊》历年来对留美学生的名录统计作为原始依据,并与其时盛行刊物《留美学生月报》上刊登的文章、材料以及相关专科女生的回忆录等相互印证,尝试考证并梳理首批专科女生的确切人数、具体名单以及招录概况,并试图还原她们在美期间的实际留学情况,以及对她们归国后的职业与婚姻作一初步考察。

一、 首批专科女生的人数与名录

1909年起,清华开始向美国输送庚款官费男生。与此同时,借助于第二次世界女权主义浪潮,美国女子教育迅速发展,中国亦掀起了女子教育高潮。故而到1912年,在北京的美国驻中国公使按捺不住,质疑外务部“为什么前三年没有任何女生获得庚子赔款奖学金?”而到1913年,受到其时蓬勃发展的美国女子教育图景刺激,“在美国的中国学生也要求有女生参加考试,因为他们把这点看成是有活力的、有改革的共和国的象征。”于是,为表机会均等主义,再加上此时因美国将保留赔偿民间的剩余赔款美金1175.835元退还我国,清华多出一笔扩充资金,故校方开始实施“派送专科女生留美”政策,这也是清华第一批专科女生的由来。

关于第一批专科女生到底有多少人以及具体由哪些人构成,目前学界存在两个版本。第一个版本,也即通行的权威说法为“10人”,以清华大学校史研究室编写组为代表,其编写的《清华大学九十年》、《清华大学一百年》以及《清华漫话》中均明确指出首批专科女生人数为10名;此外,清华学者金富军所撰写的清华大学留学生系列论文中亦均取此说,清华大学官方网站上的“清华文库——专科女生”一栏,也统计为十人,可见这一统计人数确为清华权威说法。这一说法也应证于台湾学者苏云峰对清华校史的研究之中。追根溯源,“10人说”可能主要是来源于当时留存的清华大学校史档案以及清华学校1917年、1918年出版的《游美学生录》和1937年清华所编的《清华同学录》。

与“10人说”相对应的是,早在 1914年8月《教育杂志》“学事一束”专栏上所刊登的一则消息“游美学生放洋有期”,以及1926年学者常道直发表在《中华教育界》上的《留美学生状况与今后之留学政策》一文,均专门统计并指出清华1914年派送专科女生人数为“10人”。这一数据后来经著名教育家舒新城在1927年撰写《近代中国留学史》时引用而成为大陆学界对清华首批留美专科女生人数统计的权威版本,又经台湾学者林子勋于1976年编写《中国留学教育史》时引用而成为当代港澳台学界对此的权威人数版本,故此,目前学界所通行的一般都为“10人说”。尽管在人名撰写上略有误笔,但这10人的名录基本如下:陈衡哲、周淑安、张端珍、韩美英、李凤麟、林荀、汤蔼林、王瑞娴、杨毓英、唐玉瑞。此“10人说”人数以及具体名录基本见于目前学界通行的各留学史、教育史、女性史等研究书目中。

然而,学界另有一种说法,认为1914年清华派送专科女生数为“9人”。与清华校方统计有出入的,首先是清华学生在做内部统计时,一般将首批女生人数列为“9人”,例如《清华周刊》1921年纪念号上对留美学生的数据统计时明确指出,“1914年特招考的女人九人”;同期刊登的《清华官费留美生每期人数分配一览表》里更是明确指出“第五批(1914年8月)男生人数为86,总人数为95”,故而女生人数为9人;同样的统计数据也见于1922年《清华周刊》进行双四节特刊编辑时的《清华同学会归国同学录》。此外,在历次清华学生对清华学校留美归国人员的记录名单中,经笔者屡次仔细查看对比校阅,发现在1919年到1922年间(按照首批女生签订的留美章程,此时她们应已陆续毕业)回国的女生名单,对照之前输送出国的女生名单,确实为“9人”。如1920年《清华周刊》统计留美回国的清华同学时,首批有7位女生的名字位列“第五批”归国同学之中:汤蔼林、李凤林(麟)、韩美英、王瑞娴、张端珍、杨毓英、林旬(荀),而到1922年《清华已归国同学住址表(十一年十月调查)》中,则可以查阅到以下9名女生姓名:韩美英、杨毓英、王瑞娴、周淑安、汤蔼林、李凤林、张端珍、林荀、陈衡哲,唯独少了唐玉瑞一人。根据同期《清华周刊》上登载的《清华女同学》一文的名录统计,1919年归国的首批女生有:张端珍、韩美英、李凤麟、林荀、汤蔼林、杨毓英;1920年归国的首批女生有:陈衡哲、周淑安、王瑞娴;1921 年归国的有丁懋英。此文作者并将以上十名女生统计为清华学校派送留美的“民国三年生”,意即1914年首批留美女生。此时,问题渐现端倪,为何这份统计名单中冒出来一个“丁懋英”?而原来被录取的“唐玉瑞”去了哪里?

与“9人说”相呼应的是,民国教育家俞庆棠在其1931年所发表的《三十五年来中国之女子教育》一文中也明确指出1914年清华大学派遣留美女生数为9人;而台湾学者房兆楹在其1962年所编的《清末民初洋学学生题名录初辑》中亦将1914年清华洋学女生数列为9人。海外华人中研究留学生较著名者,如叶维丽也在撰述陈衡哲故事时,指出陈衡哲“是第一批享受庚款留学的九名女生之一”。故此,学术界亦有书籍文章以“9人说”为正确人数以及名录。“9人说”的名录基本如下:陈衡哲、周淑安、张端珍、韩美英、李凤麟、林荀、汤蔼林、王瑞娴、杨毓英。各个持“9人说”的史料名录中,几无例外,都少了“唐玉瑞”这一人。

问题的焦点便集中于“唐玉瑞”是否是1914年清华留美专科女生?如果是,她是否于1914年8月15日乘船“支那号(中国号)”留学美国?《清华周刊》统计出来的“丁懋英”又是何人?这些人数名录的出入该作何解释?

或许,从笔者目力所及的历史记述中可以看出其详细原委。1914年清华学校招考录取的专科女生确实为10名,名单即为清华大学——清华文库所示,也即是说,唐玉瑞确实为1914年清华首批招考的留美女生。但是,在临出国前,唐玉瑞因为乘电车摔伤了腿不能按时出行,因此,校长周诒春让另一当年投考落第女生丁懋英顶补其名额并同批出国,且将丁列为“特别官费学生”,因事发突然,故丁懋英并不在对外公布的“1914年十名专科女生”名列。这一事实在后来同船同学胡光麃的回忆录中有过详细记载:“其(即他的清华学友胡宣明)夫人周淑安女士,与我于民三(即1914年)同船赴美,与丁懋英女士同以清华特别班女生赴美留学于威尔斯莱大学。”同样的片段在他记载船上同行者时,还特别强调“女生一班十人,内有李凤麟(关颂声夫人)、汤蔼琳(林)、丁懋英、陈衡哲、林旬(薛桂伦夫人)等”。在台湾国立中正大学历史所博士王惠姬2007年的博士论文中,也这样写道,“清华特别费女生丁懋英,于1914年入麻州何乐山女子学院就读预科二年。”尽管在丁懋英究竟进入了美国哪所学校就读尚存疑义,但二人无论是回忆录还是学术研究均证明了丁懋英确实替代唐玉瑞于1914年8月与另外9名专科女生同批乘船留美一事。这一事实同样在陈衡哲的回忆录里得到了印证。陈回忆道:“船上有清华学校一百多个男生和十四个女生(包括自费生),其中九个是获得清华奖学金的一组,(由于)我们中的一个出发前突然得了重病,因此只能留在中国。”陈衡哲这一回忆,即唐玉瑞1914年因病不能出国之事,同样也佐证于李立明对陈衡哲所作的传记中。此外,在陈衡哲长女任以都先生的回忆录里,也曾谈到其母与丁懋英关系非常要好,比如任曾说到其母“非常佩服同时代的另一位中国女性——丁懋英医师。丁懋英是当时中国极有成就的新式医生,我从小就常听她说起丁懋英这样,丁懋英那样,赞不绝口。”可以大胆推断,陈衡哲与丁懋英的友谊,可能始自于二者一同前往美国的行船途中。至此,1914年8月丁懋英替补唐玉瑞前往美国留学这一历史事实基本可以确认。

所以,这就可以解释为何在前述持“10人说”的《清华大学九十年》、《清华大学一百年》中,编者在记录1914年学校大事时,对当年的专科女生数出现了两种说法,如《九十年》记录:“ 6月,清华学校首次招取10名专科女生赴美留学”,又“夏,1913和1914两级同学,中等科学生10人,女生9人,同时赴美”。可见1914年6月,清华确实招取了10名留美专科女生,而到了8月,这10人中确实只有9人前往美国。丁懋英此后偶尔会被清华学生会当作“1914年留美女生名录”统计在案,可能是因为学生并不知丁被确定为“特别官费生”的内情。在《清华女同学》一文的统计中,唐玉瑞被作为“民国七年生”记录在册,也即是1918年才被派送出国。与此相应证的是,在1918年去往美国的《南京号》船上,与152名赴美留学生一同随行的学生李权时也记录到此时留美“女生9人” ,即唐玉瑞以及当年派遣的官费专科女生8人。

据此,笔者推断,1914年清华招录留美女生为“10名”,经过勘误和反复对比后的名单为:陈衡哲、周淑安、张端珍、韩美英、李凤麟、林荀、汤蔼林、王瑞娴、杨毓英、唐玉瑞;当年派送的名义上专科女生人数也确实为“10名”,不过具体名单应为:陈衡哲、周淑安、张端珍、韩美英、李凤麟、林荀、汤蔼林、王瑞娴、杨毓英、丁懋英。

二、 首批专科女生的招录概况

1914年5月,清华学校通过上海女青年会招考第一批专科女生,此时中国女学尚处于初步发展之中,敢于应考者并不多见。清华亦明白此种情形,故为吸引女生报名,特地说明是“面向中国所有的女孩举办招生考试,而且不计(她们)此前的在校记录如何”。这一句话给了类似陈衡哲这样的女生极大的自信,因为陈在中英女子医学院就读时,曾因对医学特别不感兴趣而痛苦万分,最终肄业于该校。当然,虽然看上去清华招收女生并无要求,但在仔细考校之后我们仍可看出,清华对这一批女生的选派态度非常谨慎严格。

首先,在考试前,清华对每名报考女生都进行了严格的资格审查,除了在学业上要求皆为中学毕业程度,还要求“女孩年龄必须在十八到二十一岁之间,必须体检合格”。首批“一共有四十一个人报名,有的是教会学校的学生,有的是中国学校的学生,其中三十九人通过了体检。”这十名女生,基本上都来自于女子教育较发达的沿海富裕地区,除了“唯一一个没在教会学校读过书的”陈衡哲,剩下9人均毕业于著名教会女校。如汤蔼林、周淑安、唐玉瑞 、张端珍、王瑞娴、林荀六人毕业于上海中西女塾,汤、唐来自于上海;周、张来自于福建;王来自于广东、林来自于江苏无锡。李凤麟、韩美英、杨毓英都来自浙江,李、韩毕业于圣玛利亚女书院,杨毕业于苏州景海女学。陈衡哲亦来自江苏,并肄业于中英女子医学院。所以,基本可以看出,这批女生的家境应该都较好,且资质甚高,至少有胆量直接报考。

其次,在考试科目的设置上,女生并没有被特殊对待,她们亦需参加与男生同等科目的十项考试,并且,考试科目多要求采用英文作答。考试类目粗略分为:“国文、英文、德文或法文、代数、几何、三角、物理、化学、历史、地理”。这些类目里面,又还有细分的具体科目,比如历史又分为“本国历史、外国历史,上古、中古、近世通史”。考试地点在上海。据陈衡哲回忆,“笔试持续了一周,每天上午考三门课,下午考两门。” “每天晚上考试结束后,考卷被飞速送到北京清华学校,由那儿一个特别的考官小组审批。”这些考试对男生来说亦属艰难,更何况对受教育深度和广度更低更窄的中国女子而言呢?所以,如陈衡哲所言,“我的内心充满了痛楚的渴望”,因为“如果她能通过清华学校的考试,就能获得奖学金去美国学习五年。”然而,最大的问题恐怕在于“首先,我的英语不好,我怕和那些在所有课程都用英语教授的教会学校读过书的女孩竞争。其次,我发现考试的科目中有一半是我从来没学过的,比如英国历史,美国历史,几何,大代数,等等。”当然,事后证明,陈衡哲的这些担心是没必要的,因为她自述尽管“美国历史(成绩)不及格”,但仍然成为了首批留美女生,并且“名字在十个录取者中名列第二”。 况且,同样的其他困难实际上也存在于别的报考女生身上。比如周淑安,自述道因为当时的十项考试中有一门法语,从未念过法语的她只好突击学习了两个月的法语,最终才顺利通过了考试。

再次,在考取后,清华对这批女生的监督、管理培训亦与对男生的完全相同,唯一的区别在于,男生的领队是清华校长周诒春,而女生的监护人是其夫人。仍然根据陈衡哲的回忆得知,首批留美女生在乘船离开上海外滩前的几个星期内,所有考取的人都被召到上海受训,一方面是进行爱国教育,另一方面是认真了解美国的生活方式和美国人的思维方式,学习有关外国习俗礼节的必要知识以及美国人的种种礼节。这十名女生,有的住在基督教女青年会,有的住亲戚家,有的住自己家。“有时候被带去听课有时候被带去娱乐,空闲时就准备自己的服装。”

最后需要强调的是,清华规定留美专科女生的留学费用和津贴补助如出国川资、每月用费、学费、学位论文印费、医药费、回国川资等“所享官费与清华男生同。”根据舒新城的记载,1914年教育部公布《经理美洲留学生事务暂行规程(1914年8月12日)》中规定留学美洲学生,“每月学费美金八十元,出国川资国银五百元,回国川资美金二百五十元,治装费本国银二百元。”清华因庚款充足,留美生经费正如舒新城判断“较其他官费生充裕,” 甚至因为“庚款学生领取的公费较多”,“一般每人每年都可省一笔钱,用作旅游或寄回国资助家计。”目前,1914年专科女生的留美经费具体细目已难以考证,但据《清华大学校史稿》记录,“留美学生赴美时发给整装费二百五十元,除由京赴沪和旅沪等费由学生自理外,所有自护赴美的旅费、手续费等,都由学校直接支付。”可见清华在招收留美专科女生时,与男生并无二致。也许,这也是导致女生纷纷投考于清华的重要原因。

三、留美期间的学习与社会活动

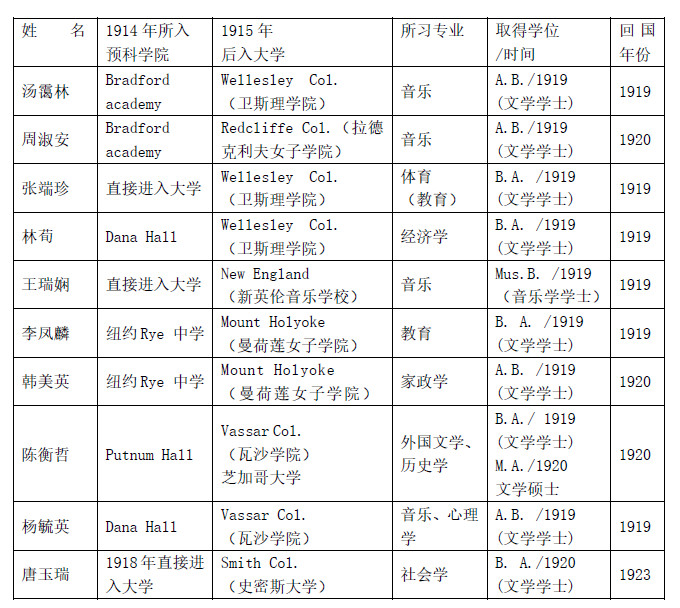

按照留美新章,1918年前清华专科女生学制为“在美六年制”。为避免她们到美国大学时“有所失措”,前两批共二十名女生到美后均被安排在“美国高等学校(即高中)修业一年,藉习彼国风土人情”,然后再送入美国东部各女子大学。故而1914年批专科女生8月赴美国,到1915年秋始入美国各大学。清华大学在做统计时,将首批女生的分科统计如下:文学(普通文科)2人,文学(美术及音乐)3人,社会科学(历史学)1人,教育学1人,家政学1人,社会人类学1人,另有一人专业未详。为更详细了解这十名女生,我们以清华大学校史记录为蓝本,并用表格来展示其所入学院、所习专业以及取得了何种学位并最终回国时间。

(此表格根据逸:《清华女同学》,《清华周刊》,1922年第261期;以及佚名:《游美学生方面》,《清华周刊》,1921年纪念号;以及清华大学“清华文库-校友名录-专科女生同学”等信息综合制定而成。)

学者常道直认为,留美女生中大部分“出国后多习普通浅易之学科,间有习高深之学科者,又以不明国情,国文知识缺乏,为服务职业界之障碍”。实际上此种评论对这一批清华留美女生是有失公允的。因为与输送清华男生出国是为了造就未来中国领袖人才的教育目的相比较,当时输送女生留美是为了使其将来能成为丈夫高水平相夫教子的贤内助,正如其时教育总长汤化龙所言:“我们(女子教育)政策的目标是造就贤妻良母。”所以,当时的北洋政府教育部正式将“贤妻良母主义”纳入女子留学教育宗旨,早已规定留学女生“所需学术,应以师范、医学、美术、音乐为要”,又加上清华所谓“专科”之称直接限制了留美女生的专业选择,所以女生在专业上的选择才会非常有限。然而,在这样的保守环境下,尽管被期待为“贤妻良母”,但首批女生却用实际行动表示了她们对于证明现代教育与传统妇德的相融不再感兴趣,而是更明确地追求自己的事业,并试图通过课业学习和事业追求寻求自我实现和经济独立。我们可以具体来看看这批女生在求学历程中的几个群体性特征。

第一,在学业追求上,她们往往“得大学教授之赞许”,并且“成绩甚高、得优誉者亦不少。”典型的如陈衡哲,她在1918年夏于瓦沙学院毕业时获得了“金钥匙奖”,该学院并提出,鉴于陈衡哲在校的优秀成绩,此后凡是其直系亲属,均可免试入读瓦沙。而 1919年5月在芝加哥大学研究院陈又荣获“Phibeta Kappa(BK 联谊会,即美国大学优秀生全国性荣誉组织)资格,并获得500美元奖学金。

与此同时,她们还积极拓展专业学习,将所学专业与实际比赛等结合起来,勇敢展现自身风采。比如,张端珍专习体育,因此在1916年夏季东美中国学生会年会运动会上,她带动林荀等人积极参加并取得了不少好成绩,不仅自己在“倍司球掷远”中获得第一名,在“串针竞走”中获得第三名,林荀也在“匙蛋竞走”中获得第三名。张端珍又在隔年7月召开的东美中国学生会第十三次年会的运动会上,取得了“穿针赛跑”和“蕃芋赛跑”两个项目的第一名和第三名。又如陈衡哲专习文学与历史学,因此将所思所想转述成论文进行发表,她的纪实小说《一日》生动展现了留美女生在美国大学的学习与生活情景,后来被称为中国现代第一篇白话小说。陈还在1916年留美中国学生会上夺得国语演说竞赛第二名。林荀作为卫斯理学院的通讯员,亦撰笔了不少通讯稿,悉数发表在《留美学生季刊》上。

第二,专业学习之余,这批女生还积极融入当时的留学生群体,踊跃承担就读大学以及留美中国学生会的各个职务,甚至一些女生还身兼数职。如1916年春,张端珍当选为卫斯理学院中国学生会(宋美龄为当时的会长)的书记,林荀为通讯员。同年5月,李凤麟在清华留美同学会中担任书记。1916年暑假的美国东部留美学生夏令会上,汤霭林则当选为当届清华同学会副会长,而陈衡哲被选为翌年的中文书记。到了1918年,陈衡哲又当选为次年东部留美学生会副会长,并同时兼任《中国留美学生月报》(英文版)(The Chinese Students’Monthly)和《留美学生季报》(中文版)(The Chinese Students’Quarterly)的助理编辑,张端珍、汤霭林当选为英文月报助(理)编辑;周淑安则是1919年留美中国学生联会的评议员,同时还当选为1920年东部留美学生会副会长,唐玉瑞、林荀皆当选为留美学生英文月报的经理员。汤蔼林在1917年左右还曾担任“留美女生协会”秘书,从她们所参加的活动和担任的职务可以明显看出,这批女生确实在突破“贤妻良母”的角色期待,试图通过社会实践努力在多方面发展与证明自身,也因此她们不仅在学业上还是社交上,都展现出了非凡的能力。

第三,种种迹象表明,这批女生时刻以“女国民”身份自居,非常关心中国时事与命运,并将爱国热情与中国的女子教育与女性解放勾连了起来。仍然以陈衡哲为例,她于1915年春天即开始在《留美学生季报》上发表对时局的关注,哀叹青岛事件,并倡议“留美学生之职,首在慎其言行,修其礼貌,高其人格……”,惟其如此,则“中国二字之价值,亦庶几可以日增。”可见祖国在她们心目中的崇高地位。另外,大概是因为身为女性,她们不约而同的对近代中国的女子教育和女性解放表露出了同样的敏感性,在美国女权主义的影响下,她们的“女权信念不但增强了,甚至变得激烈。”比如在林荀感叹她所就读的卫斯理学院“女学之发达,我国所望尘弗及也”的同时,陈衡哲亦感叹她和杨毓英所就读的瓦萨学院女子教育甚好,并感慨其刚成立时美国“女子教育之情形,殆尚不及吾国今日”,然而50年后却为“全美女子大学之长姊”。正因如此,她指出女子教育为“国家富强之基,”希望中国的女子教育事业能有所发展。到1916年,陈衡哲对中国女性解放问题亦开始加深思考,如其分析美国女子的独立有二大助力:“协力”与“实事求是”,并指出“女子欲求解放,当自铲灭其奴性始。”可以判断,也许正是在美求学期间的种种女学刺激,为她们后来回国后投身于中国女子教育与妇女解放事业奠定了坚实的情感基础。

四、归国后的就业与成就

1920年代中后期到1930年代,受当时女生读书无用论的影响,曾有学者专门统计清华已归国专科女生的就业情况,并指出她们实际就业率很低。比如常道直以清华1914年到1918年受官费资助的三批共28名女生的归国后职业进行调查,具体数据如下:“教育界:三人;医界:一人,不明职业:十七人;留学未归:七人”,可见“除7人未归国外,确在社会服务者仅有五之一,其职业未明者,占五之四”,并由此而得出结论:“(清华)留美女生之服务于大于家庭单位之社会者,在全数中甚少。”之后,著名教育家舒新城也搜集当时的调查数据,对1914年首批清华留美专科女生的职业分配进行了记录,指出十名女生归国后,担任“高等学校教职员1人,中等学校教职员1人,医院1人,未详7人” 。这些说法甚至影响了现今学界对当时女子教育的看法。然而,根据笔者目力所及史料,实际情况却并非如此。为更客观展现首批专科女生的学业成就,我们一一呈现出她们归国后的就业去向与婚姻概况。

汤霭林,1919年归国后,一直就职于上海女青年会,其丈夫为清华同学王正序。

周淑安,1920年归国后,就职于广东女子师范学校,其丈夫为清华同学胡宣明,1922年与其夫居沪,此时尽力于社会事业,但1923年伊始,则在其母校上海中西女塾任教。同时是厦门大学音乐研究员, 成为厦门大学历史上最早的音乐教师。周淑安被称为“第一个到美国学习声乐”的中国人,“可以说是开创中国近现代音乐艺术先河的第一代歌唱家和第一代声乐音乐家”之一。

张端珍,1919年归国后,就职于北京女子高等师范学校,1924年6月统计时为“厦门大学英文讲师兼教育科女子体育部筹备主任”,但到1937年4月清华统计《清华同学录》时,记载其曾为“国立暨南大学英文教授兼上海商学院英文讲师”。张端珍回国后,极力推动我国女子体育运动发展。1930年,因当局禁止女性参与田径赛运动,她曾专门撰文指出此举“与男女平等观念不合”。

陈衡哲,1920年归国后,任北京大学西洋史兼英语系教授,其丈夫为清华同学任鸿隽。陈衡哲被称为“中国第一个女教授”,此后也一直辗转于各高校任职,著述颇丰,为清华留美专科女生群体中较为外界熟悉者,近年来其学术著作、小说等也屡被学界所挖掘与研究。

王瑞娴,1919年归国后,“在上海开办了“王瑞娴音乐馆”,这可能是中国第一个有开业证书的、最正规的音乐馆,”此后,又曾供职上海女青年会(1920年统计数据),又于1922年继续回美学习音乐。再次回国后历任国立东南大学、上海光华大学钢琴教授,王瑞娴在30年代创作了非常多的儿童歌曲,悉数发表在《儿童教育》上。丈夫为教育家董任坚。

杨毓英,1920年回国后,直到1922年统计均显示在松江传道书院任教 ,到1924年统计时为广州观音山执信女学及真光女学校主任音乐与英文,丈夫为陆君或者卢君?

韩美英,1919年归国,结婚后闲居北京。1920年12月,被清华同学会指定担任支会委员。与清华同学刘国志于1920年结婚,但刘不幸于1923年因病去世。

林荀,1919年归国后,为天津某会会长,其夫为薛桂伦。

李凤麟,闲居天津,其夫为关颂声。另据记载,1921年,李凤麟在康奈尔大学又修习了美术和历史,并均获学士学位。

唐玉瑞,因腿伤至1918年初入Smith College史密斯学院,于1920获得社会学学士学位,后入哥伦比亚大学,于1923年获得社会学硕士学位,1923年与其夫蒋廷黻归国,在回国的船上就进行了结婚典礼。此后跟随丈夫任教于中学。

从以上记录中我们可以明显看出,这一批女生虽未在清华接受教育,但是她们学成归国后,多数人都围绕“医生和教师”(这两个是当时已被公开认可为对女性开放的职业)进行了择业,并试图投身于中国社会各行各业,且“各出所学以报国,或担任教务,或改革家庭,或二者兼之。”而在婚姻方面,这些女生用实际经历诠释了“学得好也嫁得好”,更是用行动回答了留美前主流舆论对她们的教育期待。

清华首批专科女生作为清华学校在战乱时代用庚款官费派遣女生留美的一个尝试,这一历史举措是值得称赞的,虽然校方为此任务也承担了不少压力。毕竟,当满载清华留学生的“中国号”驶入太平洋时,欧洲已是战火连天了。如同陈衡哲感叹,“当整个世界将要被这场巨大的军事冲突改变时,中国的整个国民生活也将因为政府首次派遣女生留美而发生巨变”。而历史经验也再一次证明,这一群“被委派去学习西方国家文化”的年轻女孩,不仅超越了“贤妻良母”这一角色,并且还在自己的专业所学上真正有所成就,在未来的中国社会中做出了非常巨大且并不亚于清华留美男生的贡献。这也许是当时的清华校方所始料未及的!

(原文刊载于《江苏师范大学学报》(哲学社会科学版),2018年第44卷第3期;王晓慧,复旦大学历史学系博士后,华中农业大学马克思主义学院副教授,教育学博士,主要从事近代女子教育史研究)