作者:焦阳 来源:北京晚报 时间:2017年09月25日

上大学时泡图书馆,借书还书,对很多人来说再熟悉不过,回眸青春时光,无疑是一件很惬意的事,但说实话,即便是图书馆的常客,也少有人留意图书馆的馆藏章。其实,馆藏章是图书馆里特殊的典藏标识,它不仅记录了一个文化机构的变迁,还在保留历史映像方面有其特殊的价值。

本文作者在清华大学图书馆工作,系统研究了清华大学图书馆里不同时代的馆藏章,百年清华历史都能从这些印章中一窥端倪。某种意义上,这些馆藏章既记录了清华自身的发展,同时也见证了近现代中国的历史变迁。

清华学堂时期

中文印章上有世界语

熟悉清华大学历史的人都知道,清华大学的前身清华学堂是因庚子退款而建。1900年,北京爆发“庚子之乱”。当时,几十万号称“刀枪不入”的义和团团员入京围攻各国使馆。美、英、法等国组成的八国联军借此发动了对中国的侵略战争,镇压了反帝爱国的义和团运动,攻占了北京,慈禧太后弃都而逃。1901年9月,李鸿章代表清朝政府与各侵略国签订了《辛丑条约》。条约规定中国要按人口(每人一两)向各侵略国“赔偿”白银4亿5000万两,连同利息共达9亿8000多万两,分39年付清。这就是历史上有名的“庚子赔款”。美国从中分得3200多万两,合2400多万美元,外加年息4分。

1904年,美国国务卿海约翰(John Hay)表示“美国所收庚子赔款原属过多”。当时清政府驻美公使梁诚据此一再向美国政府交涉,要求核减退还,并上书清廷,“请将此项赔款归回,以为广设学堂,遣派游学之用。”

1909年1月,美国开始“退款”的同时,清政府外务部根据与美国公使商定的遣派留美学生规程草案,着手遣派留学生事宜。

6月,清政府在北京设立了游美学务处,由外务部和学部共同管辖,派周自齐为总办,唐国安、范源濂为会办。游美学务处负责直接选派学生游美,同时着手筹设游美肄业馆。

1910年11月,游美学务处向外务部、学部提出了改革游美肄业馆办法。其中提到,因已确定清华园为校址(1909年8月,经清政府外务部和学部奏准,由内务部将清室皇家“赐园”清华园拨给游美学务处,作为游美肄业馆的馆址),故呈请将游美肄业馆名称改为“清华学堂”。清华学堂完全仿照美国学校建立,包括建立图书馆及书库。

图书馆建立的第一步是从搜集图书开始的。清华学堂开学时,还不具备完备图书馆的条件,图书馆只设有庶务员若干,没有专人管理图书。当时师生可以借书,但尚未制定正规借书手续。据《吴宓日记》记载,清华学堂开学后,1911年6月8日图书室开始清理书籍,学生凡有用学堂书籍者,皆依次携至图书室,分别选择购取、借用二项,凡借用者,即时盖图书(章)于上,作为学堂公书,读毕即当归还。

1912年暑假,清华学堂对图书进行全面整理,并盖上清华学堂图书馆印章。该印章为椭圆形,中文为清华学堂图书馆,外文为世界语“帝国清华学堂”。这样的设计,或许表达了当时学校创立者所向往的“立足当前,放眼世界”的思想教育理念与方针。值得一提的是,当时清华学堂虽然深受西方文化的影响,但学校还是十分重视研究中华民族的优秀传统文化。特别是后来,以清华国学研究院“四大导师”王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任等为代表的清华学者,提出“中西兼容、文理渗透、古今贯通”的主张,对清华的发展产生了深远的影响,培养出了一大批学贯中西的大师。

除了清华学堂图书馆章,当时还有清华学堂公用书籍章,此印章为长方形印章,选用仿宋体,繁体字,字迹工整,印面上注明为公用书籍,这与当时图书馆刚建立时图书相对缺乏的历史相吻合。

清华学校时期

有中文和外文两种印章

清华学堂成立半年后,辛亥革命爆发。1912年10月17日清华学堂奉令改为清华学校,唐国安1912年10月至1913年8月任清华学校校长。

清华学校建立后,建立了小规模的图书室,由于规模比较小,正式开门时称为“临时图书室”。1914年,校图书室从庶务部分出,由学校直接领导。图书室藏有中西文图2000余册,并开始准予将书借出。这也标志着清华正式设立图书馆的开始。

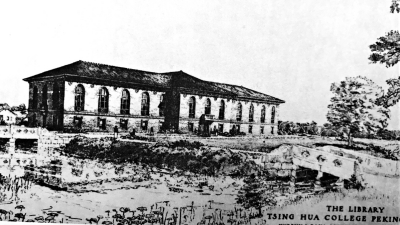

新图书馆于1916年4月开工建设,1919年3月建成。史料记载,当时的修建工程由校长周诒春(1913年10月,周诒春在唐国安之后接任校长,开始筹建清华学校早期的“四大建筑”——图书馆、体育馆、科学馆和大礼堂)筹划,由泰来洋行承办,全部采用欧美新式避火法建造,全部馆舍地面或用软木,或用花石,阅览室墙壁为大理石建造,美轮美奂,可为全国之冠。

清华学校的图书馆馆藏章分中文书印章和西文书印章两种。中文书印章依然沿用椭圆形,虽同为椭圆形,但该印章较之前的印章更加圆润,图书馆三字字体改为隶书。印章上印有“TSING HUA COLLEGE LIBRARY”整体线条流畅,镌刻清晰、饱满。西文书印章为方形,此印章为针式印章,在全国图书馆藏书中,属于极其稀少的特例,更显其弥足珍贵。

在清华学校开办期间,还有一个特殊的组织:“童子军”。所谓童子军,是20世纪初期欧美国家儿童进行社会军事教育的组织。中国童子军由严家麟先生在1912年2月25日创办于武昌文华书院。后来在全国流传开来,各地纷纷仿效。北京的童子军教育最初在1915年(也有说法是1917年)创设于清华学校。尽管具体时间并不确定,但清华童子军是民国初年中国北方建立的第一支童子军。同时,它也是清华学校时期存在时间最长的学生组织之一。

清华童子军是中西文化交融的最好体现。其教育的重心就在于对青少年“品行”的塑造,旨在训练、活动中培养学生“不畏难、贵服从、尚活泼”等精神。当时清华学校图书馆馆藏大量原版英文图书,有4万多册,其中童子军有自己专门的图书室,足可见学校当时对童子军的重视程度。

另外,清华童子军的图书室还有独立的馆藏章。其馆藏章沿用清华学校时期印章的风格,印章整体为椭圆。印章正中刻有“清华学校童子军 北京”以及“CHINESE BOY SCOUTS TSINGHUA COLLEGE PEKING” 字样。

有意思的是,这枚印章是唯一一枚使用绿色为整体基调的印章,这种颜色在印章使用中并不多见。绿色代表了青春和朝气,这或许是当时的篆刻者想要表达的一种思想内涵吧。

国民政府时期

印章为竖版 简单明了

清华学校酝酿筹办大学,早在1916年就开始了。当时的校长周诒春对学校的长远建设进行了规划。他认为,清华学校有良好的基地、充足的经费,为图久远之计,将清华“逐年扩充至大学程度”,是学校今后发展的“当务之急”。

而促成清华加快步伐,改办为大学的另一个原因,则是上世纪二十年代一批学有所成的留美生陈桢、陈达、钱端升、吴宓、刘崇等人返校任教,这为改办大学提供了师资保证。

1924年2月,清华学校聘请了周诒春、胡适、范源濂、张伯苓等人担任清华大学筹备顾问。同年5月,清华学校大学部正式成立,并开始招生。1927年,国民政府在南京成立。1928年6月,奉系军阀被赶出北京,北洋政府就此倒台。

1928年8月29日,南京国民政府在取得美国公使同意后,由外交部任命罗家伦为清华大学校长。此时,图书馆也正式更名为国立清华大学校图书馆。这一时期,图书馆的藏书量迅速增长,至1931年,中文书则已有140000余册,西文书近50000册,杂志也从建馆初期的几种增至百种。那时清华大学的藏书量,居当时各大学之首。

国立清华大学图书馆也成为当时学生和老师们学习和研究的重要基地。在这些图书的滋养下,这一时期涌现出一大批杰出的学生,如曹禺、钱钟书、杨绛、季羡林、费孝通、华罗庚等,他们后来成长为业界的泰斗。

当时,前后几任图书馆负责人,如戴志骞、袁同礼、朱自清等人,也为图书馆建设做出了巨大的贡献。

而更名为国立清华大学图书馆后,其馆藏章也有所调整,印章改为竖版,这与以前的风格大相径庭,而且印章没有过多的修饰,篆刻风格淳朴自然,简单明了。

战争年代

校舍简陋印章仍不失精美

1937年抗日战争爆发,北京大学、清华大学、南开大学先迁至湖南长沙,组成长沙临时大学,同年10月25日开学。

1938年4月又西迁至昆明,改称国立西南联合大学。组成联大以后,汇集了一批著名专家、学者,师资充实,人才济济。他们在极其艰苦的条件下,坚持认真的治学态度,树立优良学风,是当时中国规模最大的著名高等学府。

到1940年,西南联大图书馆所藏中文图书馆34106册,西文图书13900册,清华大学图书馆运至昆明的藏书,多数存在各系办公室,供本校师生参考。

令人惊奇的是,在战火纷飞中,竟然还有多枚馆藏印章。这个时期的馆藏印章形制多种多样,分类精细,篆刻技术精良。它们分别是:长沙临时大学图书馆印章(篆书)、国立西南联合大学图书馆印章(宋体,中文书印章)以及设在昆明的清华大学图书部印章等。

以上印章无论是从构思到篆刻都可堪称精品。尤其是长沙临时大学图书馆这枚印章,雕工精妙,篆体精美,虽然身处条件简陋的长沙临时大学,但足以看出雕刻者当时的良苦用心以及乐观严谨的工作态度,让人未见图书,就能从印章中感受到淡淡的书香。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。经过日军蹂躏长达八九年的清华园,满目疮痍,百废待兴。尤其是图书馆,作为当时日军野战医院院本部所在地,破坏程度之深,损失程度之重,实在令人心痛。当时工作人员在接管图书馆时看到,阅览室被改为了病房和手术室,旧家具和各种馆内设备也荡然无存。但是师生们都没有被困难吓倒,他们因陋就简,全身心投入到战后重建工作。

笔者曾见过不一样的馆藏章:钢制印章,文字为宋体,设计风格独特,庄重大气。更重要的是上面有“北平”二字,据此我推测,此印章为重建时期清华大学图书馆印章(1928年国民政府设立北平特别市,1937年日伪政府将北平改为北京,1945年日本战败投降后,恢复原名北平。1928年后,北京虽也叫北平,但当时清华大学有确定的馆藏章,因此推测为重建时期的馆藏章)。

笔者还发现一枚特殊的图书馆印章:“一二·一图书馆”。这是当年清华大学学生自治会主持建立的一个由学生自主经营的图书室,因借用1945年“一二·一”爱国学生运动而得名。该图书室规模不大,大约只有40余平方米,这个图书室如今在清华大学化学馆西侧。

该印章为长方形,相比其他时期印章,这个章相对简洁。而且,最特别的是,这个图章上面印有书籍编号。虽然印章上刻字为图书馆,但就其规模而言,仍然只能算作“图书室”。

新时期

方形印章再现人文底蕴

1948年12月15日,清华大学图书馆走上了健康发展的道路。1949年后,清华大学图书馆的馆藏章将椭圆形调整成圆形,将印章中的文字“北平”改为“北京”,印章字体也改为宋体。

1952年,国家教育体制改革,清华大学由一所综合性大学调整为工科大学,所有文、理科及一部分工程技术院、系被调整到其他院校,相关图书资料也被调拨出去。在此阶段,图书馆对馆藏结构进行调整和改造,重点采集工科类图书。上世纪六七十年代,清华图书馆的印章略显简单,这也与当时的历史相符合。

改革开放后,清华图书馆以前所未有的速度向前迈进,她已经完全融入了国际图书馆行业发展的浪潮之中。截至2015年底,校图书馆设置阅览座位3300余席,每周开放时间105小时,实行开放式借阅一体化服务,为师生提供了良好的阅读和学习环境。清华大学图书馆(含专业图书馆及院系资料室)的实体馆藏总量约491.2万册(件),形成了以自然科学和工程技术科学文献为主体,兼有人文、社会科学及管理科学文献等多种类型、多种载体的综合性馆藏体系。

在新的发展形势下,清华大学图书馆的馆藏章也经历了多种变化。大体分为如下几种形制:最初为圆形。印章正中间为大而突出的“藏书”二字,为篆体,“清华大学图书馆”为宋体,几个字巧妙、匀称地围绕在其周围。

再后来,馆藏章改为正方形。该章的“清华大学图书馆藏印”几个字以竖行排列。印面设计规整,沉稳厚重,很好地诠释了清华大学图书馆悠久的历史和深厚的人文底蕴。

补白

我爱清华图书馆

1916年建成的清华学校图书馆

清华大学图书馆内部

我在许多学校上过学,最爱的是清华大学;清华大学里,最爱清华图书馆。

1932年春季,我借读清华大学。我的中学旧友蒋恩钿不无卖弄地对我说:“我带你去看看我们的图书馆!墙是大理石的!地是软木的!楼上书库的地是厚玻璃!透亮!望得见楼下的光!”她带我出了古月堂,曲曲弯弯走到图书馆。她说:“看见了吗?这是意大利的大理石。”我点头赞赏。她拉开沉重的铜门,我跟她走入图书馆。地,是木头铺的,没有漆,因为是软木吧?我真想摸摸软木有多软,可是怕人笑话:捺下心伺得机会,乘人不见,蹲下去摸摸地板,轻轻用指甲掐掐,原来是掐不动的木头,不是做瓶塞的软木。据说,用软木铺地,人来人往,没有脚步声。我跟她上楼,楼梯是什么样儿,我全忘了,只记得我上楼只敢轻轻走,因为走在玻璃上。后来一想,一排排的书架子该多沉呀,我光着脚走也无妨。我放心跟她转了几个来回。下楼临走,她说:“还带你去看个厕所。”厕所是不登大雅的,可是清华图书馆的女厕所却不同一般。我们走进一间屋子,四壁是大理石,隔出两个小间的矮墙是整块的大理石,洗手池前壁上,横悬一面椭圆形的大镜子,镶着一圈精致而简单的边,忘了什么颜色,什么质料,镜子里可照见全身。室内洁净明亮,无垢无尘无臭,高贵朴质,不显豪华,称得上一个雅字。不过那是将近70年前的事了。

一年以后,1933年秋季,我考入清华大学研究院外国语文研究所。清华图书馆扩大了。一年前,我只是个借读生,也能自由出入书库。我做研究生时,规矩不同了,一般学生不准入书库,教师和研究生可以进书库,不过得经过一间有人看守的屋子,我们只许空手进,空手出。

解放后,我们夫妇(钱钟书和我)重返清华园,图书馆大大改样了。图书不易记忆,因为图书馆不是人,不是事,只是书库和阅览室;到阅览室阅读,只是找个空座,坐下悄悄阅读,只留心别惊动人;即使有伴,也是各自读书。我做研究生时,一人住一间房,读书何必到阅览室去呢?想一想,记起来了。清华的阅览室四壁都是工具书:各国的大字典、辞典、人物志、地方志等等,要什么有什么,可以自由翻阅;如要解决什么问题,查看什么典故,非常方便。这也可见当时的学风好,很名贵的工具书任人翻看,并没人私下带走。

有人问我钱钟书在清华图书馆读书学习的情况。我却是不知道。因为我做借读生时,从未在图书馆看见他。我做研究生时,他不在清华。我们同返清华,他就借调到城里去工作,每周末回清华,我经常为他借书还书——大叠的书。说不定偶尔也曾同到图书馆。“三校合并”后,我们曾一同出入新北大(即旧燕京)图书馆。那个图书馆的编目特好,有双套编目:一套作品编目,一套作者编目。查编目往往会有意外收获。可是我们不准入书库。我曾把读书比作“串门儿”,借书看,只是要求到某某家去“串门儿”,而站在图书馆书库的书架前任意翻阅,就好比家家户户都可任意出入,这是唯有身经者才知道的乐趣。我敢肯定,钱钟书最爱的也是清华图书馆。

本文由杨绛先生发表于2001年3月26日《光明日报》