北京师范大学教育学部 林 伟

清末民初是中国学术的范式转型时期,在此阶段涌现出了一批兼具传统士人品格与现代学术气象的“大学者”。在研究此学人群体时,不论采取学术史的考证,抑或思想史的梳理,都不可避免地触及一个核心问题,即这一代学人是如何养成的。从研究方法与视角上来说,对这个问题的讨论既需要统观群体意义上的中国现代学人,也有必要细究鲜活的个体案例;既与学术流派或思想家的宏旨高论相连,亦与融合于日常生活的受学经历和同人交往息息相关。[1]就清末民初的这一代学人而言,青年时期的学习经历无疑是他们日后体系化思想的重要源流。废科举、兴学校,以及随之兴起的留洋潮所带来的直接影响便是改变了这一代学人读书的场所与受学内容,他们的知识结构与立场亦在旧学与西潮之间徘徊或者兼顾,并终于达到某种程度的平衡与创新。

以治中国佛学史见长的汤用彤即是这个学术范式转型时代诸多“大学者”中的一位。关于其学术地位,汤一介先生曾作如下归纳:“用彤先生是现代中国学术史上少数几位能学通中西、接通华梵、熔铸古今的国学大师之一”。[2]能够达成如此成就,自然与其早年求学经历有着密切联系。汤用彤幼承庭训,少年时期入新式学堂,后入清华学校,并赴美求学数载。如此中西兼备的教育经历成为他日后在学术上融会旧学新知的基础和思想源泉。

有关汤用彤在美求学的经历,此前一些传记或思想史研究已有涉及。[3]从史料的角度来看,这些研究主要采用汤用彤在哈佛大学的成绩单,在汉姆林大学(Hamline University)和哈佛大学的课堂笔记和作业手稿,以及其挚友吴宓的日记和自编年谱。通过这些材料,汤用彤在美学习的过程已经得到基本理清,但是在一些具体的细节上仍存在含混缺漏,甚至谬误之处。本研究以汉姆林大学和哈佛大学所藏有关汤用彤的档案为基础,力图理清他在美求学的经历,并对他青年时期的思想源流做初步探讨。

一、从清华学校到汉姆林大学

在赴美求学之前,汤用彤曾先后就读于北京的顺天高等学堂和清华学校。哈佛大学档案馆保存了一份汤用彤于1919年10月申请硕士学位的表格,其中有他亲自填写的履历一份。该申请表显示,汤用彤于1909年至1911年就读于顺天高等学堂,1911年至1917年就读于清华学校。[4]此外,哈佛档案馆所藏汤用彤的学生档案中亦有其在清华和汉姆林大学的成绩单。但清华大学的成绩单只记录了他在1913年9月至1917年6月的选课和成绩。[5]对照同年入学的吴宓所撰自编年谱可知,二人在1911年至1913年间于清华学校的中等科学习,此后四年则就读于高等科。[6]由此可见,清华学校的成绩单所记录的正是汤用彤在高等科的学习情况。他所修课程大多为基础性的导论课程,其中国文与英文两门课程贯穿四年,其余还包括多门外文、科学、历史、体育、音乐等课程。此外,汤用彤还曾于1914年担任清华学校达德学会刊物《益智》的总编辑,于1916年至1917年担任《清华周刊》总编辑,同年还担任1917届学生年级手册编辑。由于在《清华周刊》的出色工作,汤用彤在1917年6月被授予金奖。[7]

汤用彤在1917年夏天从清华毕业后因眼疾和体育成绩不合格而未能立即赴美求学,而是留校担任教员工作。[8]根据汤用彤填写的履历表可知,他在1917年至1918年担任清华学校的国文和中国历史教员。[9]有关这一段经历,除了在林齐模所搜集《清华周刊》的消息中找到依据外,还可以佐证于汉姆林大学教授格雷戈里·沃尔科特(Gregory D. Walcott)为汤用彤申请硕士学位所作的推荐信。沃尔科特曾于1917年至1918年间在清华讲授心理学和伦理学。他在1919年9月28日的信中写道:“两年前,我在中国北京的清华学校得以深入地了解汤用彤,尽管他那时并不是我的学生——因为他在我去之前一年就已经毕业担任教员”。[10]

1918年夏天,汤用彤终于踏上赴美行程。在当年10月出版的《汉姆林大学校友季刊》上有一则消息提到了汤用彤入汉姆林大学的缘由和经过。他与另一位清华学生程其保都由沃尔科特教授的引荐进入汉姆林大学。[11]“这两位中国朋友与沃尔科特博士一同来校,他们给我们所有人留下了相当良好的印象。他们都是绅士和学生。”[12]此外,根据汤用彤在汉姆林大学的成绩单,他的注册时间为1918年9月。由于汉姆林大学承认他在清华学校所修课程可抵三年的学分,汤用彤得以直接进入大学四年级。[13]

此外,与汤用彤在清华时期便已熟识的吴宓也从旁记录了汤用彤的到美情况。吴宓在1918年秋的日记中多次提到与汤用彤的信件往来。9月20日,吴宓记曰:“迭接汤、曹诸人来函,知先后抵校”。9月29日,吴宓再记:“锡予(汤用彤)近来函甚多,足见关切公私之意,甚为欣幸”。[14]吴宓在自编年谱的1918年部分中还对汤用彤到美学习的经过有所补录:“此半年中,老友汤用彤君。已随同清华戊午级毕业生,来到美国,被派入Hamline大学。与宓恒通信。”[15]

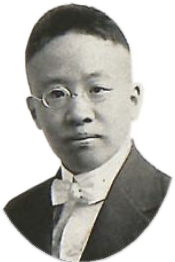

汤用彤在汉姆林大学期间学习了七门课程,且都获得优异成绩。这些课程分别是英文写作、初级德文、心理学导论、哲学史、发生心理学、经济学和社会学。其中,英文写作是要求初入美国大学的国际学生必修的课程,其余均可视为汤用彤依据自己的学术兴趣选修的课程。汤用彤的英文写作得到B,其余均得到A,且不少课程作业的得分都在95分以上。[16]如此优异的成绩使得汤用彤以“极高的荣誉”(magna cum laude)毕业,且成为该校优等生协会Taalam Society的会员。[17]此外,汤用彤勤勉好学的品格也得到了大家的认可,在汉姆林大学1919届毕业生刊物《细画笔》(The Liner)上,汤用彤照片旁的评语是“他的乐趣全在书里,或阅读或书写”。[18]

图一 汤用彤在汉姆林大学时期的照片(《细画笔》,1920年)

图二 汤用彤(右二)入选汉姆林大学Taalam Society(《细画笔》,1920年)

图三 格雷戈里·沃尔科特教授

前文已述,汤用彤之所以入汉姆林大学是因为与沃尔科特教授相熟的缘故。值得注意的是,他在汉姆林大学期间所学七门课程中有三门都是沃尔科特讲授,包括心理学导论、哲学史和发生心理学。实际上,当时的汉姆林大学哲学与心理学系仅有包括沃尔科特在内的两位教师。沃尔科特对于汤用彤的能力给予了极高的评价,这一点不仅可以从他给出近乎满分的成绩看出来,还可见于他日后为汤用彤申请硕士学位所作的推荐信。其中写道:“我发现他是一名格外优秀的学生……他所写的论文尤其出色。若与其他学生上交的作业相比,他的作业——特别是哲学史课程的论文相当于别人150%的水平。经过这一年,我对他掌握和组织知识的能力深信不疑。”[19]虽然汤用彤在清华学校期间曾阅读和评点过一些西方哲学的文章和书籍,但他在赴美之前实际并未经受西方哲学课程的专门训练。[20]因此,汉姆林大学时期可以视为汤用彤系统学习西方哲学理论与方法的起点,而沃尔科特教授则是此门径的第一个引路人。

二、哲学与宗教:汤用彤在哈佛大学的学习经历与学术兴趣

1919年6月,汤用彤在汉姆林大学获得文学士学位(A.B., 即Bachelor of Arts)之后不久即前往麻省剑桥之哈佛大学。吴宓在6月18日晚得到汤用彤电报,前往火车站迎接,但是却并未接到。19日,吴宓分别于早上、中午和晚上前往车站,终于等来了汤用彤。“锡予至,住梅君寓中”。[21]此后一段时间里,汤用彤与已经在哈佛求学的吴宓、陈寅恪、梅光迪、汪懋祖等学友时常聚会游览,交流读书心得。汤用彤则与吴宓则搬至同室居住,并于9月中旬新学期开学后搬入哈佛校园同一间宿舍。7月14日,经吴宓引见,此前已经入读哈佛的陈寅恪和初到不久的汤用彤还拜访了欧文·白璧德(Irving Babbitt)教授,“谈至11时半始归。巴师述其往日为学之阅历,又与陈君究论佛理”。[22]

根据汤用彤在哈佛大学的成绩单显示,他正式注册的日期是1919年9月16日,入文理研究院所属的哲学系。[23]10月16日,汤用彤入学不久即提交了硕士学位申请材料。这份材料包含申请表、汤用彤在清华学校和汉姆林大学的成绩单,以及沃尔科特教授的推荐信。[24]此前有研究认为汤用彤“以其在汉姆林大学本科的优异成绩而被推荐进入美国名牌大学哈佛的研究生院”。[25]实际上,沃尔科特教授的信写于1919年9月28日,此时汤用彤已经在哈佛登记入学。因此,这封信应当是专为推荐汤用彤申请学位所作,而非推荐入学之用。汤用彤申请在1920年6月获得硕士学位,但收到院方指导意见:“从1919年9月开始,至少还需1年半时间方能获得硕士学位”。[26]1920年11月23日,院方书面通知汤用彤,鉴于他所选修的大多数课程成绩优异,正式接受其为硕士学位候选人,可以在学年中段获得学位。[27]他最终在1921年2月28日获得硕士学位。[28]此后,汤用彤又在哈佛学习了一年时间,于1922年7月回国。

哈佛大学是美国最早创立的高等教育机构,其学术研究始终在美国位列前茅。就哲学学科而言,哈佛大学向来便是美国哲学的重镇之一,涌现出了一大批杰出的哲学家。美国学者布鲁斯·库克里克(Bruce Kuklick)将19世纪70年代到20世纪初(1870s-1910s)描述为哈佛大学哲学系的“黄金时代”(“Golden Age”)。[29]这一时期的领军人物是威廉·詹姆士(William James, 1842-1910)、乔赛亚·鲁伊士(Josiah Royce, 1854-1916)和乔治·帕尔默(George H. Palmer, 1842-1933),另辅以雨果·芒斯特伯格(Hugo Münsterberg)和乔治·桑塔亚纳(George Santayana)等人。这一代哈佛哲学家通过相互之间的密切交往与合作,在实用主义、理念论、美学、心理学、逻辑学等诸多领域都开创了新的局面,为美国哲学脱离欧洲中心走向独立发展奠定了基础。但是,随着詹姆士、鲁伊士和芒斯特伯格的先后辞世,加之桑塔亚纳在1912年辞职,帕尔默于1913年退休,哈佛大学哲学系的黄金时代宣告结束,随之而来的是一段时间的危机和重整。哈佛本想延聘罗素、亚瑟·洛夫乔伊(Arthur Lovejoy)或杜威中的一位来校担纲,但是终因各种原因而未能成功。在老一代的哲学家纷纷淡出之后,哈佛哲学系由一批年轻的教授主持。虽然在学术成就上他们几乎无法超越先前的几位大哲,但是他们所继承和开拓的学术领域依然充满希望。正是在这样的背景下,一批来自中国的留学生开始陆续进入哈佛大学哲学系学习,其中赵元任、俞大维和汤用彤是最早的三位中国学生。[30]

对于汤用彤来说,尽管在他入哈佛大学之时正好赶上哲学系的危机时期,但是相较汉姆林大学以及其它很多的美国大学而言,哈佛仍旧是一个十分理想的求学之地。在入学不久即填写的硕士学位申请表上,汤用彤明确表示自己计划以中国哲学史(history of philosophy in China)作为申请学位的方向。[31]若将此研究取向与同时代攻读文史的其他中国留美学生相比较,则颇能找到志同道合者,如胡适、冯友兰、瞿世英、陈荣捷等人,大体皆以中国哲学史为研究题目。但是,当时的美国大学还没有专门的汉学研究机构,专攻中国思想的学者寥寥无几,即便有学者关注中国哲学,也大抵只是一种宽泛意义上的东方兴趣。基于这种情况也就不难理解,这一代学习哲学的中国留学生选课时多以西方哲学为主,辅以一些趋近东方思想的课程。这种情况在汤用彤的哈佛成绩单上体现得比较明显。

表一 汤用彤在哈佛大学的选课情况[32]

学科门类 | 课程英文名 | 课程中文译名 | 授课教师 | 得分 |

1919-1920学年 |

哲学 | Philosophy of Religion | 宗教哲学 | Prof. E. C. Moore | A |

哲学 | Advanced Logic | 高级逻辑 | Dr. Sheffer | B+ |

哲学 | Advanced Mathematical Logic | 高级数理逻辑 | Dr. Sheffer | B |

哲学 | Philosophic System of India | 印度哲学体系 | Prof. Woods | A |

哲学 | Greek Philosophy, with especial reference to Plato | 希腊哲学,尤其涉及柏拉图 | Prof. Woods | B+ |

哲学 | History of Mediaeval Philosophy | 中世纪哲学史 | Prof. De Wulf | A- |

哲学 | Present Philosophy Tendencies | 当代哲学趋势 | Prof. Perry | A |

比较文学 | The Romantic Movement in the Nineteenth Century | 19世纪的浪漫主义运动 | Prof. Babbitt | B |

1920-1921学年 |

哲学 | Advanced Ethics | 高级伦理学 | Asst. Prof. Lewis | 未报告 |

哲学 | The Kantian Philosophy | 康德哲学 | Dr. Mason | 未报告 |

哲学 | Post-Kantian Idealism | 后康德理念论 | Asst. Prof. Lewis | A |

哲学 | Logical Theory | 逻辑理论 | Prof. Hoernlé | B |

哲学 | Spinoza, the Last of the Mediaevals | 斯宾诺莎,中世纪的终结 | Prof. Wolfson | A- |

印度语文学 | Sanskrit in relation to English and Latin and Greek | 梵文,涉及英文、拉丁文和希腊文 | Prof. Lanman | A |

印度语文学 | Sanskrit in relation to English and Latin and Greek (continued) | 梵文,涉及英文、拉丁文和希腊文(续) | Prof. Lanman | A |

印度语文学 | Philosophical Sanskrit | 哲学梵文 | Prof. Woods | A |

心理学 | Psychopathology | 精神病理学 | Prof. Southard | 未完成 |

1921-1922学年[33] |

哲学 | Philosophy of Aristotle | 亚里士多德哲学 | Prof. Woods | A |

印度语文学 | Advanced Sanskrit | 高级梵文 | Prof. Lanman | A |

印度语文学 | Advanced Sanskrit (continued) | 高级梵文(续) | Prof. Lanman | A |

印度语文学 | Pāli | 巴利文 | Prof. Lanman | A |

印度语文学 | Pāli (continued) | 巴利文(续) | Prof. Lanman | A |

印度语文学 | Philosophical Sanskrit | 哲学梵文 | Prof. Woods | A |

心理学 | History of Psychology | 心理学史 | Prof. McDougall | A |

宗教史 | Origin and Development of Religion | 宗教的起源和发展 | Prof. G. F. Moore | A |

从这份成绩单可以看出,哲学史方面的课程始终贯穿了汤用彤在哈佛大学期间的学习经历。由于在当时的学科体系中,心理学在很大程度上仍从属于哲学,且这向来也是哈佛哲学系的传统,詹姆士与芒斯特伯格即是这种传统的代表,此外,从学科建制来说,当时哈佛的哲学与心理学本是同一个系(Department of Philosophy and Psychology),因此汤用彤所选修的心理学课程大抵可以与哲学课程等同视之。在他所选修的哲学课程里,哲学史无疑占据最主要的地位,从古希腊到中世纪,从德国古典哲学到最新的哲学发展趋势,无不协调兼顾。这显然与他入哈佛大学时所确立的中国哲学史研究方向形成呼应。

除了可以归入哲学史的课程以外,汤用彤还选修了三门逻辑学方面的课程。这与亨利·谢佛(Henry Sheffer)和阿尔弗雷德·霍尔雷(R. F. Alfred Hoernlé)两位教员所代表的方兴未艾的数理逻辑学研究存在联系。可惜的是,汤用彤在逻辑学方面取得的成绩并不太好,这或许恰能反映他对逻辑学的兴趣不及对哲学史的偏好,并最终未能使他像赵元任和俞大维一样致力于逻辑学研究。此外,汤用彤在1919-1920学年选修了白璧德教授开设的“19世纪的浪漫主义运动”。他之所以在入哈佛后第一年就选修这门课程,极可能与吴宓的介绍和推荐有关,但同时值得注意的是,这门课程亦在哲学系推荐学生选修的其它系所开设有关哲学的课程之列。[34]因此可以说,白璧德教授的这门课程所具备的哲学意蕴得到了哈佛哲学系的认可,而汤用彤选修这门课大体上并未脱离他对哲学史的关注。

除哲学方面的课程以外,汤用彤还尤其注重宗教方面的课程,且从哲学到宗教有一个逐渐的重心转移过程。此处所谓宗教类课程实取广义,包括宗教哲学、宗教史以及印度语文学类的所有课程。由于印度语文学所研习的是梵文和巴利文,课程中采用的材料亦几乎全是佛教典籍,因此归入宗教类课程应当并无大碍。此外,汤用彤选修印度语文的目的显然并不只是为了学习语言本身,他所关注的更多是将语言作为必要的工具以研读佛经和研究佛教的流传。在汤用彤三年的哈佛学习经历中,可以明显地看到他在第一年集中于学习哲学类课程,第二年兼修哲学与印度语文学,第三年则大有完全转向宗教类课程的态势。

无论是从学术史还是思想史的角度来说,学人在研究旨趣方面的转移尤其值得重视。前文已述,汤用彤入哈佛即以中国哲学史为志趣,但是他并未言明具体的落脚之处。在清华学校就读期间,汤用彤曾撰文《理学谵言》,明确提出“理学救国”的理想。他尝写道:“理学者,中国之良药也,中国之针砭也,中国四千年之真文化真精神也”,“故欲救吾国精神上之弱,吾愿乞灵于朱子之学。”[35]由此看来,青年汤用彤至少曾在一段时期内倾心于朱熹所代表的理学,认为复兴理学是拯救中国道德与社会的希望所在。虽然汤用彤自述幼承庭训,喜读内典,但是从他留学美国之前的撰述来看并没有以佛教史为学术志业的迹象。而待他从美国留学归来,则将主要精力集中于佛教的研究和教学,这一前后的显著变化未尝不可说与他在哈佛期间学术兴趣的转移和汇聚有着密切的关联。

汤用彤之所以在哈佛期间转而集中学习以印度语文学为核心的佛学,这除了与他长期以来对佛学的兴趣有关系,也与他在哈佛期间与其他师友的交往切磋有着密切联系。汤用彤在第一学年选修了詹姆斯·伍兹(James H. Woods)教授开设的“印度哲学体系”。这门课程是印度哲学思想的导论课程,尤其注重讲授吠檀多派(Vedanta)、数论派(Sankhya)和瑜伽派(Yoga)的思想。[36]尽管汤用彤此前喜读佛典,也曾与其他人探讨佛理,但是从学术训练的角度来说,这门课程可以视为他在美留学期间从比较语文学角度研究佛学的起点。伍兹教授当时是哈佛哲学系的主任,他不仅在哲学系讲授希腊、印度等古典哲学,而且同时也在印度语文学系开设“哲学梵文”课程。跨学科的身份使得伍兹教授成为沟通哲学和印度语文学的桥梁,在汤用彤之前入哈佛的俞大维正是通过伍兹的指引而认识了专治印度语文学和佛学的查尔斯·兰曼(Charles R. Lanman)。[37]

除了课堂上的正式学习以外,朋友之前的日常交往对于汤用彤将治学方向会聚于佛学也有重要的作用。吴宓曾在自编年谱中记到:“哈佛大学本有梵文、印度哲学及佛学一系,且有卓出之教授Lanman先生等,然众多不知,中国留学生自俞大维君始探寻、发见,而往受学焉。其后陈寅恪与汤用彤继之。”[38]吴宓还在日记中大量记录了当时聚集在哈佛的一批中国学生相互交往,读书游学,探讨学问的过程。值得注意的是,在这批哈佛学子中间,佛教恰是他们的一个共同兴趣。吴宓在日记中多处记载俞大维、陈寅恪、汤用彤等人聚会探讨佛学的事情,且这批青年学子对于通过佛教振兴中国思想和社会抱有共同的期望。譬如,1919年10月26日,“午后,俞君大维来。谈宗教之流派,及其精义。谓权衡种种,欲图中国根本至计,则惟当复兴佛教,昌明佛学。”[39]12月14日,陈寅恪与吴宓谈到佛教时亦说:“佛教实有功于中国甚大……自得佛教之裨助,而中国之学问,立时增长元气,别开生面。”[40]这种青年时期的群体交往无疑对于形成一种具有相似志趣品格和行为方式的学人群体具有重要意义,而且不仅直接影响他们在美期间的求学经历,也将长远地对他们的学术和人生产生投射作用。

汤用彤自入哈佛之后,即开始逐渐接触并扩大选修有关印度语文学的课程。尤其是从1920年秋季开始,他更是投入相当多的精力在伍兹和兰曼两位教授指导下专攻印度语文学和佛学。到1922年夏季归国时,他已经完成当时哈佛大学印度语文学系所开设的从入门到高级的全部课程。而且难能可贵的是,汤用彤的勤勉和聪颖让他在所有印度语文学课程中得到全A的成绩。他在上课之余,甚至还可以为吴宓讲授印度哲学和佛学的课程,可见他已经能够将所学转化为自己独到的观点并加以系统阐述。

哈佛时期的汤用彤经过哲学和宗教的研习,已经大致形成了明确的治学方向和路数。在中国现代学术史上,汤用彤的成绩主要是在佛教史研究方面。关于治学的方法,他在奠定其学术地位的《汉魏两晋南北朝佛教史》中曰:“中国佛教史未易言也。佛法,亦宗教,亦哲学。宗教情绪,深存人心,往往以莫须有之史实为象征,发挥神妙之作用。故如仅凭陈迹之搜讨,而无同情之默应,必不能得其真。哲学精微,悟入实相,古哲慧发天真,慎思明辨,往往言约旨远,取譬虽近,而见道深弘。故如徒于文字考证上寻求,而乏心性之体会,则所获者其糟粕而已。且说者谓,研究佛史必先之以西域语文之训练,中印史地之旁通。”[41]以这段治学自述返观汤用彤在哈佛期间的求学轨迹和旨趣,明显有相映成趣的意蕴。哲学和宗教成为他终身治学从教的基础,其中又尤以哲学史和以比较语文学为核心的佛学研究最为核心。

三、汤用彤与兰曼的交往:兼谈其与白璧德和学衡派的关系

在汤用彤学习印度语文学的过程中,兰曼教授无疑是最主要的一位导师。在哈佛大学收藏的兰曼档案中,有一份汤用彤选课指导委员会的导师记录表。此表显示汤用彤在1920-1921学年,以及1921-1922学年皆由兰曼教授指导选课。[42]虽然在当时的哈佛大学,硕士生主要的任务是上课而非研究,指导硕士生选课的导师也并不承担指导研究的职责,但是从这个表也能充分看出汤用彤与兰曼之间的密切关系。实际上,在汤用彤之前,俞大维、陈寅恪先后都已随兰曼学习梵文,在汤用彤之后则有当时在哈佛攻读人类学博士学位的李济选修过兰曼的梵文课程。在这四位学人里,俞大维和李济都因故未能完成印度语文学的全部课程,而陈寅恪和汤用彤都经过两年时间完成哈佛印度语文学系当时开设的所有课程,且均取得优异成绩。兰曼不仅在学业上对几位中国学生多有教导,同时也在生活上关怀备至,于道德人格上亦为几名中国青年学人树立了榜样。

从成绩单来看,汤用彤是在1920年9月开始跟随兰曼学习梵文和巴利文,其进阶过程与先入兰曼门下的陈寅恪相似。其中,梵文课程从基础的语法和词汇开始,通过与英文、拉丁文和希腊文等印欧语系的其他语种做比较而入门,同时辅以少量简单的文章为阅读材料;之后再通过选读一些经典的梵文文本,如《薄伽梵歌》等史诗或神话篇章巩固学习。这一初级阶段所采用的语法和阅读材料都是兰曼教授所编写。待进入“高级梵文”课程后,快速阅读成为主要的学习目标,选读的材料涉及《罗摩衍那》、《故事海》、《阿闼婆吠陀》等。“梵文讨论会”在梵文课程体系中居于最高的地位,主要内容为快速阅读和讨论哲学梵文文本,如《奥义书》中一些篇章。就巴利文课程来说,主要的阅读材料都是从佛教典籍中选取,如《本生经》、《长部经典》等。[43]除兰曼讲授的梵文和巴利文课程外,汤用彤还在两个学年里反复选修了伍兹教授开设的“哲学梵文”课程。该课程主要探讨瑜伽论的观点,尤其是学习带注疏的巴檀阇黎所撰《瑜伽经》,同时参考婆恰斯巴提密斯拉的注释。[44]若将兰曼和伍兹两位教授的授课内容与汤用彤日后在印度哲学和印度佛教史方面的著述做比照,不难看出其中多有承继之处。至于汤用彤在何种程度上继承并发展了兰曼与伍兹的学说,则有待学界进一步的考证。

图四 查尔斯·兰曼教授

对于跟随自己学习印度语文的四名中国学生,尤其是陈寅恪和汤用彤,兰曼给予了很高的评价。1921年2月17日,兰曼致信哈佛大学校长罗威尔(Abbott Lawrence Lowell),谈论他对于为中国振兴培养领导人才的建议。信中写道:

“我目前有两名格外优秀的学生——来自上海的陈,以及来自‘北都’(或者大家所知的北京)的汤用彤。他们对我十分有启发,我衷心希望我们能有更多这样精神高尚而且抱负不凡的人——来充实我们本国的大批学生。我深信,他们二人将会引领未来之发展,并对中国的前途产生影响。”[45]

实际上,哈佛大学的前任校长查尔斯·艾略特(Charles W. Eliot)十分重视推进哈佛与中国之间的联系。在艾略特执掌校印期间,哈佛不仅聘任了第一位中文教师戈鲲化,招收了第一位中国学生丁崇吉,更是在20世纪初与北洋大学合作为几十位中国学生提供教育和入学机会,后来还在上海创办医学校。在艾略特于1909年卸任之后,罗威尔校长在很多政策方面都进行了调整,注重哈佛大学在美国国内的发展,而对国际的影响不甚热心。在这样的背景下,哈佛大学与中国的联系并未被切断,而是更多地从校长层面下移重心,转而由一批教授充当推手。从这个意义上来讲,兰曼给罗威尔校长的信无疑具有建议参谋的价值。此外,另一位与中国学生接触甚多的伍兹教授在推动哈佛于1921年再次设立中文教席,并由赵元任出任,以及1928年筹得铝业大王查尔斯·霍尔(Charles Hall)的捐款以设立燕京学社等方面都起到了核心的筹划作用。不论兰曼还是伍兹,他们对于中国的认识在很大程度上直接来自于他们接触到的中国学生,像赵元任、俞大维、陈寅恪、汤用彤等优秀的中国学生无疑起到了中美两国文化交流的良好媒介作用。

1921年6月5日,兰曼应陈寅恪请求给留美学生监督写信告知其学习情况。他在信中对陈寅恪和汤用彤大加赞赏,他写道:“他(按:陈寅恪)有着高超的智慧(与他的同学汤用彤一样),这将为他的祖国——中国赢得荣誉。”[46]在信中,兰曼还谦逊地表示他希望培养的中国学生能够利用所学的梵文和巴利文知识,继承高僧法显在公元五世纪的取经事业,以现代学术服务于中国的福祉。如此高远的期待既反映了兰曼对于中国学生的良苦用心,也表达出他对中国文化复兴途径的一种认识。

由于汤用彤选修了兰曼讲授的多门课程,平日几乎每天都会有上课见面的机会,而课堂上往往仅有三五位学生,如此高频率、小规模无疑增加了他们之间相互了解的机会。兰曼不仅关注中国学生的学习,也对他们的生活多有照料。兰曼在日记中就曾多次记录请学生到家里做客,或外出就餐的情况。[47]陈寅恪有一次生病住院,年届七十的兰曼还两次亲往医院探视。[48]这些细微的关照让陈寅恪和汤用彤感念不已。可惜的是,在他们离开美国的时候,都因兰曼教授外出而未能与其当面告别。幸运的是,我们恰能从他们离开美国之际写给兰曼的几封信中读到陈、汤二人与兰曼的深厚情谊。

汤用彤是在1921年2月获得哲学方向的硕士学位,此后又在哈佛继续学习了一年多时间,于1922年7月初踏上回国旅途。根据兰曼档案中汤用彤的信件来看,他大约是在7月7日或前一天离开波士顿,前往加拿大西部海港城市温哥华,再乘船返回上海。在驶往温哥华的火车上,汤用彤他寄了一张明信片给兰曼告知离开的消息,潦草简短的文字背后隐藏着深深的离愁别绪。[49]7月12号,汤用彤再给兰曼写信告别:“我在几分钟之前刚刚抵达温哥华的这家宾馆,并将于明天离开。两个星期之后,我就将踏上祖国的土地。但是,在我出发之前,在离开美洲大陆之前,我要感谢您所给予我的所有帮助。一直以来,在您的指导下学习都是一种极大的快乐。”汤用彤还说,自己要到九月初才到南京,回国后会先去一个避暑胜地,那里是净土宗创始人在十五个世纪之前曾经居住过的。[50]联系汤用彤此后的信件来看,此说所说的净土宗创始人当是东晋时期的慧远大师,避暑胜地则是指庐山。

8月17日,汤用彤返家一周后从庐山牯岭镇给兰曼写信告知一个月后将前往南京,并可能在那里任教一年。同时,汤用彤还说自己希望能够筹集到一笔资金,然后前往印度进行一年左右的学习和考察。[51]10月初,抵达位于南京的东南大学仅10天之后,汤用彤写了一封长信向兰曼报告近况。他在信里称呼兰曼为Old Guru。在印度宗教文化中,Guru一词指的是有着广博知识与崇高德行的精神导师。他还告诉兰曼,“老”(old)在中国社会里是一种尊称方式。透过这样一个融合中印文化的称呼,足以看出汤用彤对于导师兰曼教授的感谢与尊重之情。他在信里还提到:“这里有一所佛教学校,是由一些杰出学者组成的私立学校,他们并不是佛教徒,但是却对教授释迦牟尼非常感兴趣,他们的教学是从一种科学探究的角度进行的。我将经常参加他们的讲座。”汤用彤此处提到的佛教学校正是欧阳竟无刚刚创立的支那内学院。该学院一时成为复兴佛学的中心,引得梁启超、张君劢、熊十力、蒙文通等人前往问学。汤用彤此后还兼任了支那内学院研究部导师和巴利文导师,指导学生研习佛经。在这封信里,汤用彤还对自己继续学习梵文和巴利文的情况作了汇报,他说由于没有巴利文字典,所以只能研习梵文,而且所收集的梵文材料足够未来几年的研读了。[52]

通过以上的史料考订,足可以勾勒出汤用彤在美国留学四年的经过。可以说他日后的学术成就在很大程度上正是来源于在美期间的修课和钻研,尤其是西方哲学和印度语文学两个方面的学养。在影响汤用彤的学术脉络中,兰曼与伍兹两位教授显然居于十分重要的地位。近些年来,幸赖多位学者的推动,汤用彤学术思想研究有了很大的进展,其中尤以《汤用彤全集》的出版为代表。同时,自上世纪90年代后期以来,国内学界在研究文化保守主义的热潮中对学衡派多有挖掘,其中不免涉及汤用彤与学衡派以及白璧德的关系。且随着吴宓日记和自编年谱的出版,陈寅恪、汤用彤等人与白璧德交往的经过也通过吴宓的从旁记录显得清晰起来。

不过,通过梳理陈、汤二人在美留学期间的史料,不难看出他们与白璧德之间的关系远不及与兰曼密切,其治学方法和学术思想的师承与学缘关系需要更加细致的考证。[53]不可否认的是,陈寅恪、汤用彤与白璧德之间都曾私下探讨学理,相互之间应当也是相熟的,汤用彤还曾选修过白璧德开设的“19世纪的浪漫主义运动”。但是,与梅光迪、吴宓、张歆海、郭斌和等人相较,陈、汤二人显然处于更为疏远的位置。[54]这不仅反映在他们留学期间所修课程上,而且也能清楚地从他们二人日后的学术成绩上得到佐证。白璧德的几位弟子致力于在中国宣传他的人文主义,这确让他在中国现代学术史上留有显名,但是若论及对陈寅恪、汤用彤的影响,则是盛名之下,其实难副。此外,学衡派作为民国时期一股文化守成的思想流派,本身就是一个组织松散的学人群体,《学衡》在很大程度上也可看成一份同人刊物。虽然陈、汤二人都曾在《学衡》上发表文章,但是其主题与几位学衡派主将相比则在旨趣上存有较大差异。因此,从这个角度而言,若能从兰曼、伍兹以及哈佛哲学系诸位教授的学术观点入手,将史料与思想结合起来比对梳理,则或可对汤用彤学术思想的源流有更透彻的认识,同时也或将由此建构起一种“西学东渐”的具体路径。

(注释略;原文发表于:叶隽主编:《侨易》(第一辑),北京:社会科学出版社,2014年。)