刘伟华

序幕:革命精神的涵义

在长沙县黄兴镇扬圫村,沿着一条蜿蜒小道,便到了池塘前的一块空地,旁边两株大树,长得叶茂枝繁,正面横亘着一列土砖青瓦房子,这便是革命元勋黄兴大元帅(1874-1916)的故居,亦是全国重点文物保护单位。走进大厅旁的房子,现在辟作陈列室,墙上挂着黄兴手书的家训:"无我"和"笃实"。"无我"是中国知识分子以国家命运、人民福祉为己任的崇高道德情操和奉献精神,也是中华民族的灵魂(1)。这种精神尤其显现于国家处于困境的时局,知识分子为民族的自强、自立、尊严和生存毅然抛弃一切,投身革命事业或抵抗外侮侵略。这一时期的知识分子与接受传统科举教育的士人不同,他们有些虽然学习了儒家经学,但是受到新教育和新思想的洗礼,开拓了世界的视野,对国家命运和前途有了新的诠释(2)。中国知识分子在清末民初受到留日和留美两股留学潮流带来的新思想的冲击。黄兴的革命思想肇始于两湖书院,后来发展和实践于留学日本时期。他领导的留日革命知识分子群,如宋教仁(1882-1913)、周震鳞(1875-1964)、胡汉民(1879-1936)等,当时都是二十多岁的青年,后来他们都成为革命运动的重要人物。留日潮流在辛亥革命后趋于平淡,代之而起是以北京清华学校为中心的留美潮流。清华学校演变自晚清时用美国退还部分庚子赔款而成立的清华学堂,属于留美预备班。它收录了来自全国各省的优秀学生,他们大多数来自士绅家庭,因此学生多有旧学根底。经过五四运动思想冲击的学生,对于民族独立和驱除帝国主义有了较深刻的理解,有部分学生到了美国时,除了研习专科知识,还继续到军校探求军事科学,回国后投身军旅贡献国家,以完成革命未竟的事业。如果观察他们的言行,不难发现他们深受革命运动的影响。本文以晚清和民国两所新兴的学堂(两湖书院和清华学校)为线索,考察两个时期的一些留学的知识分子,如何一脉相承,在国家面对内忧外患的困难时局里,激发出无我奉献的革命精神,使国家从封建专制的桎梏和帝国主义的环伺中解放出来。

一位美国人眼中的革命家

1916年5月9日,黄兴从美国到了日本东京,准备回国。孙中山(1866-1925)闻悉便在20日写了一封信给他,请他到上海商讨国事,信中表达了他们二人披沥肺腑的情谊,孙先生说:"兄与弟有十余年最深关之历史,未尝有一日相迕之感情。弟知兄爱我助我,无殊曩日。(3)"晚清的革命运动,由孙中山和黄兴二人领导,他们团结了国内外支持革命的力量。自1905年同盟会成立后,经过十次起义,最终在武昌起义成功触发全国性的地方独立,清朝政权因而倒下,中国第一次出现共和政体。孙逸仙博士、黄兴大元帅无私的合作,在一位美国人眼中是革命成功的关键。林百克(Paul Linebarger, 1871-1939)原本是美国到菲律宾的巡回法官,后来成为孙中山的追随者,担任孙的法律顾问(1907-1925)。他在1925年出版的《孙逸仙与中国共和》(Sun Yat sen and the Chinese Republic)一书中将他与孙、黄相处时的观察很生动地写了出来:

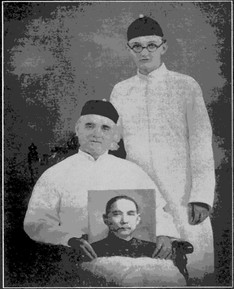

(林百克和儿子,大约1925年孙中山逝世后摄,孙中山是小林百克的教父)

"中山是一个创造者、外交家、政治家,他想出了一个计划,能够把事的始终都料得透彻。克强呢,是一个不息的战士,永远是急切于作战的,从经验上得到深切的谋划。但是到了要使用勇敢本性的时候,常常预备把生命冒险。中山用演说激励万人;克强带了这被激励的万人,用了他的领袖资格,振臂一呼,攻坚突垒,流血疆场,略无惧色。克强是天生的一个领袖;中山也是。但是两人的心理是不同的;所以天使他们联合在一起,成一种替人类建功立业的力量。把克强放在船上,他不过用他意识的魔力领袖全船。中山的方法易,是理智的方法;克强的方法难而不定,是武力的方法。克强是一个射击手,单身陷阵,赖他瞄准之能,在奋呼中殱敌的;中山是一个指导者,立在高岗上,注意全军的行动,不是管一枪一炮的动作的(4)。”

(黄兴将军的戎装照,收录在林百克《在欧战中我们在中国的机会》书中)

林百克追随孙中山时,真切了解到中山先生的亲密战友的伟大人格。黄兴在1914年旅居美国时,林百克曾访问过他。林百克这时正为美国商人写了一本有关中国国情的书,《在欧战中我们在中国的机会》(Our Chinese Chances through Europe’s War),内里将这次见面和他对黄兴的评价很坦率的表达出来。他认为黄兴就是中国的华盛顿,即是中国共和国的开创者。林百克与黄兴虽然语言不通,但他观人于微,对黄兴的志向和品格透彻洞悉。他这样记述见面前的情景:"在一间现代装潢的美国酒店里,一个精神抖擞的人,以军人的步伐,从铺着云石的走廊,大步的走下来。他的眼神友善和警觉,脸上流露着充沛的力量和坚强的意志。人们都被这独特的气度瞬间吸引着而停下来,很容易便分辨出他与其它国家的人的不同。

"黄兴将军,中国的华盛顿",人们低声私语,将目光放在他身上。

黄兴,中国人的灵魂;孙中山,他是世界主义者,竭力将过熟的中国文明的不足,根据自身的体验,拉至符合西方民主的标准。二人被称誉为"实际行动者"和"理想主义者"。

将黄兴称为"中国的华盛顿",很难真正表达出他的地位。他较为适合称为政治上的哥伦布,他激励存有怀疑的追随者渡过未知和动荡的海域,最后带领他们发现真正的自由国度。

黄兴一生为中国革命事业而奋斗,没有想过个人的利益,"无我"是他留给子孙的家训。林百克在与黄兴谈话中已留意这个品格。"最近一次与黄将军谈话中,我尝试引导他说出一些个人的故事;一些可以作为后代在布道会上讲道时宣扬的生平事迹。但是我的尝试是徒然的。他一直回避谈及自己的事情,说的尽是人民的福祉,认为自己只是四万万中国人民中的一人。

"这是为了中国,为了中国的福祉。"

他在回答我的一些提问时,总是这样强调着,即使一次也没有用上"我"字。这真的令人敬佩,他将小我融入到伟大的革命事业中,一直不顾性命地追求着。

黄将军不是一位自我吹捧的领袖,因而更显得他的伟大。他来自一个富裕的家庭,但是他宁愿担任建造自由中国的工人,牺牲一生优裕的生活。从他童年开始,便将人生奉献给中国的解救。

当你望着这位伟大的领袖,你会实时感受到他出众的个性。他额头和双膊宽阔,身材健硕,眼神慈祥,声音低沉,充满决心,流露出天性中的大无畏勇气,即使一时倒下,但永不会因此动摇内心的果敢而有所畏缩。(5)"

黄兴此时年岁不过四十,正值壮年,但革命的磨难已使他脸上刻上坚毅的烙印。究竟这样的一位受到本国以至外国人士敬重的风云人物,是如何走上革命之路?这与他的成长经历、学习经验、师长朋辈影响,对国事的观察和世界局势的视野有莫大关联。

黄兴革命思想的摇篮——两湖书院

现在有关黄兴革命思想萌生主要有三个说法:第一个说法是他受到太平天国反清运动的影响。据黄兴与教育家李贻燕等人在1912年的谈话纪录,他的革命动机是"在少时阅读太平天国杂史而起。" 当时他见"满清政治腐败,纲纪不修,官可钱买,政以贿成,而一般狗官吏又在虐民以逞,剥民刮地,舞弊营私,无恶不作,盗贼横行,饥馑交侵,民不聊生,对外交涉,着着失败,而那拉氏(即慈禧)又竟发为宁与朋友,不给家奴的谬说,瓜分之祸,迫于眉睫,外人不以人类视我,益坚我革命的决心"(6)。这个说法认为黄兴的革命思想在少时已萌生,因阅读太平天国反清的杂史而引起。

第二个说法是在戊戌维新(1898年)之前已有革命思想。这是黄兴总角之交,革命追随者周震鳞(1875-1964)回忆所述。在甲午战争失败后,国人诉求新的改革路向,这种风气在湖南特别活跃。主张维新的梁启超从广东到了湖南的新式学堂-时务学堂担任中文总教习,鼓吹维新图强。另一维新健将湘籍的谭嗣同(1865-1898)组织南学会,宣传维新思想。当时黄兴和周震鳞与谭嗣同和南学会的杨笃生(1872-1911)、秦力山(1877-1906)、唐才常(1867-1900, 时务学堂的中文教习)经常来往,从此关心政治,研讨时事。但黄、周二人接受了民主革命思想,不同意他们的保皇主张。戊戌政变中,谭嗣同等六君子在北京被慈禧太后下令杀害,南学会人士如唐才常等痛恨慈禧,急思变革。黄兴多次以革命的道理向他们劝说,但都没有结果。后来义和团乱事时,唐才常乘机起事,南学会人士大部分被捕杀,黄兴和周震鳞运动清军中湘籍军人,协助杨笃生、秦力山等逃脱,后来力劝他们加入革命阵营(7)。这个说法即是说黄兴在进入两湖书院前(1898年入学)已有明显的推翻清朝的革命思想,所以不赞同保皇的维新运动。唐才常的自立军起义时(1900年)黄兴正在两湖书院肄业,按周震鳞说法,此时黄兴已初试在军队中运动,吸收支持者,是由思想阶段进而为行动阶段的开端。

(黄兴在两湖书院的同学-周震鳞)

第三个说法是在两湖书院时,黄兴的革命思想才产生。黄兴在1912年11月8日在湖南学界欢迎会上的演说,其中自述革命思想,是在湖北两湖书院肄业时萌生,他说:

"兄弟在校经堂读书时,尚无革命思想,惟觉科举之制贻害无穷。嗣因湖北两湖书院友人函招往学,遂赴武昌。然功课亦极平常,其宗旨纯系忠君。顾读书数月,见报纸所载,友朋所言,始知世界趋势决非专制政体所能图强,亦非郁郁此间所能求学。"他决心革命,其中一个原因是1900年自日本考察回国后,知道维新派唐才常起事失败被清廷杀害,"于是时益专制恶毒,决非革命不可。(8)"黄兴的好友何成浚(1882-1961)亦忆述黄兴在两湖书院时,初时埋首于书案,除读书外,好习字吟诗。他对革命的决心,是因为唐才常被杀而萌生的。当时何成浚曾见黄兴因唐才常被清廷所杀害而大哭,"痛恨满清之昏庸暴虐与痛心其同胞之受制于异族,而其革命思想,亦已于是时萌芽(9)。"

校经学堂是由湖南学政江标(1860-1899)创立,他曾到日本游历,考察了日本的教育,回国后成立校经书院(校经学堂前身),选拔优秀的学子进入校经学堂深造,聘人教授算学、地理、英文等。湖南开办新式学堂和增添西学课程的风气,自开明官员陈宝箴(1831-1900)在1895年出任巡抚开始。江标主张维新,与唐才常创立湘学报,宣传变法。校经学堂是江标实践教育变法的新尝试。黄兴只在校经学堂学习了一段很短的时间,大约不足一年,便转到两湖书院。黄兴的求学生涯,在两湖书院前主要是学习经史子集的旧学,过程也与传统士人一样,先是由塾师教导,然后到著名学者所开的教育场所学习(黄兴曾跟随周翰林笠樵研习),同学多以考科举,获功名为目标,这时黄兴已经志不在科举,但尚未受到新思想的开拓。直到进入两湖书院,黄兴接受了当时先进的中西学分科学习,在自由学习风气下,对中国时事和世界局势有了新的认识,认真思考中国的前途。

晚清时期,特别是甲午战争后,思想较开放的官员认为振兴国家要从教育入手,日本采纳的西方学校模式,拼弃私塾教育,是明治维新成功的关键之一。于是这些官员在管治范围内引入新课程的学校,一般称之为学堂,亦有沿用传统学习场所的书院名称(10)。两湖书院由晚清洋务运动重臣张之洞(1837-1909)担任湖广总督时创办,实践他所主张的"中学为体,西学为用"的思想。这所新式学堂是当时的实验中学,朝廷尚未有章程规范,所以收生条件、课程内容、学堂性质等自定义。清政府直到1902年才由管学大臣张百熙(1847-1907)拟定《钦定学堂章程》,明确订出三段七级的学制。书院由两湖茶商筹资于1891年在武昌成立,每届招收240名,成绩优秀者会由公费保送日本留学。黄兴在1898年入学时,书院的课程分为中学和西学。中学分经学、史学、地理、兵法、史略等;西学分算学、博物(类似现在的自然科,教授植物、动物、矿物等)、化学、天文、测量五门,教科书基本译自日本书籍,各门聘请专门老师任教。除学术科目外,还有体育课。这些都是当时先进的学习课程。黄兴求知欲强,旧学根底扎实,西学各门亦很快明达,成绩十分优异,是书院中的高材生,受到监督梁鼎芬的赏识(11)。在平日学习的余暇,他便阅读西洋革命史及法国启蒙思想家鲁索(Jean-Jacques Rousseau,1712-1778)的民约论(The Social Contract)等有关民主政体和革命的书籍,渐渐便对革命有较为成熟的看法(12)。

(晚清的改革家-张之洞)

在两湖书院肄业时,黄兴已很留意国内南北的形势,对时局的变化和应对帝国主义的战略也有透彻的分析,是将来成为战略家的基础。1900年义和团运动爆发,其时黄兴由两湖书院派往日本考察教育,知悉事件后恐怕乱事扩大,列强将会乘机加速在中国的侵略,特别是经济发达的东南地区,若形势如此发展下去,将对国家和人民产生很大的损害。因此,他在6月19日写了一封信给两湖书院的老师黄绍箕(1854-1908),分析当前形势和建议战略的应对,希望黄绍箕将信件转达给有师生之谊的湖广总督张之洞。他分析形势谓:

"大沽要塞已失,长江节次难防,联合军队日见增援,豆剖瓜分之说恐见施于今日。回首西瞻,欲东南半壁之持,其惟张师帅(张之洞)与刘岘帅(刘坤一)二人乎!…窃谓长江一带,久为匪徒潜踪之所,平日既任其优游,此时必群相回应。非严惩其巨魁,其为患有不可胜言者(14)。联络各省督抚,肃清内匪,力保外商,各国之师不入长江一步,则时事庶有可为(13)。"

(上述文字大意是:天津大沽炮台已经失陷,长江流域一带亦相信逐渐难以防守,列强的联军不断增援,恐怕如此下去国家将被列强分割。现时的局势,如想保持东南半壁江山,惟有依靠张恩师和刘坤一两位总督了。我认为长江一带,长久以来都是山贼土匪潜据的地方,平日地方官员任由他们肆虐,这个时候必定乘乱作恶,如不严厉惩罚这些山贼的头目,到时为患的情况真难以说得尽了。我建议联络各省的总督和巡抚,将管辖区内的乱贼肃清,尽力保护外商的安全和产业,使到各国的军队不会进入长江一带,国家局势尚有可为。)

黄兴这个建议,是否得到张之洞采纳,现在文献没有直接的证据,但这与后来张之洞等督抚在6月29日与各国在上海的领事商订的”东南互保章程”,保护东南地区免受战火波及的做法极为相近。黄在演说中也提及义和团暴乱时他的想法:"及闻拳匪滋事,各国有瓜分中国之言,心其忧危,思图补救。以为义和团在北方如此野蛮,南方尚可独立。因在日本会议数次。然同志太少,孤掌难鸣,乃遄回祖国,藉察形势(15)。”由此可见,黄兴上书老师黄绍箕,献谋计策,非为保持清朝江山,反之是希望策动张之洞等汉人督抚,借北方乱事而谋求南方省分独立,造成倒清的势力。虽然最终没有出现南方独立情况,但东南互保条约的签订,亦是南方独立趋势的肇始。以后黄兴进行革命活动以南方独立为目的,大概也是由此战略思维作为基础。他在1910年给孙中山的革命计划书,将起义目标由南方改为中部亦可能出自这一战略思维,这一转变促成武昌起义的成功(16)。另外,黄兴的信函是否有打动张之洞在两湖独立,虽然没有文献说明,但是从他对待唐才常的自立军在七月起事,态度观望,可能反映他的意图,当时"唐才常托日人劝告张之洞接受自立军的拥护,宣布两湖独立,张之洞观望形势,不表示态,也不出面干涉(17)。" 黄兴和唐才常都是张之洞的学生,二人可能已观察到他长期主政湖北,也有独立的倾向。黄兴的信函反映他对张之洞倾向革命运动一直都有冀望,此亦可见于他在日本时的言论中(18)。

上述三个说法以黄兴的自述最为可信,黄兴的革命思想应沿自他任侠的个性,以及他对国家局势的了解渐渐孕育出来,早期只局限于对腐败清朝的不满,但较充分认识西方民主政体,应在两湖书院才有所启迪,使他的革命思想变得完整,包含了推翻满清的民族主义和建立共和政体的西方民主思想。

黄兴在两湖书院萌生了革命思想,便找志同道合的同学,成为后来的革命伙伴。同学中有一位是善化县龙喜乡的同乡王达,他比黄兴长两岁,是从岳麓书院转来。王达的儿子王之后来记述,当时在两湖书院中,黄兴与王达、陈嘉会(1874-1945)等同学鼓吹革命,当时号为"北四寇",与孙中山在粤之"南四寇"相伴(19)。王之没有提及的一寇,应是黄兴自少年便相识的世交周震鳞,他后来成为黄兴的忠实支持者,在湖南方面发展革命势力出力很大。黄兴是否如王之所说在两湖书院里已鼓吹革命,这点值得商榷。两湖书院的主办者张之洞、梁鼎芬虽然思想较为开放,但未至于容许在书院内宣传革命,唐才常也是被张之洞逮捕,最后处以斩刑。《黄克强荣哀录》也称黄兴虽然遍读西洋革命书籍后,"革命思想遂萌芽脑蒂中。然未敢向同学者道及一字(20)。"因此黄兴在两湖书院中只找有革命倾向的同学交流革命看法,作为将来发展革命势力的骨干。其中陈嘉会与黄兴志同道合,成绩俱佳,二人在月考中不下前五名,皆为书院中的高才生(21)。黄、陈二人1902年在两湖书院毕业,被梁鼎芬甄选送到日本公费留学。黄兴到了东京弘文学院学习师范,陈嘉会则到了东京法政大学。

中国学生在甲午战争后到日本留学渐渐成为潮流,尤其是张之洞在1898年4月发表了他的中体西用的重要理论篇章-劝学篇,其中外篇的游学部分,主张中国学生到日本留学,"至游学之国,西洋不如东洋。一路近省费,可多遣;一去华近,学生毋忘其国:一东文近于中文,易通晓;一西书甚繁,凡西学不切者,东人已删节而酌改之。中、东(东京)情势风俗相近,易仿行,事半功倍,无过于此(22)。"在黄兴等人赴日留学的时候,估计有六千到一万名中国学生在日本留学,大部分是自费生。有论者因此评论在二十世纪的最初十年,中国学生前往日本留学的活动很可能是当时世界上最大规模的学生出洋运动,它产生了民国时期的第一代领袖(23)。这批领袖是以黄兴为首,他在留学时期开始组织有志于革命的年青同学,特别是湘籍同学。由于他有很强的组织力,以及他在军事上的才能,渐渐成为留日中国学生中的革命派领袖,并将组织的势力扩展至国内,在1904年以湖南籍同学为骨干成立华兴会。黄兴与孙中山等的革命力量在1905年汇合而成为同盟会,俨然成为革命起义的行动策划人。在辛亥革命成功后,民国报社这样描述黄兴:"黄之生平,只以推倒满洲政府为唯一宗旨,其它绝无何等之目的。由此观之,黄非思想家,亦非言论家,实为革命党中唯一之实行家也。故革命党最重黄之威望,可与孙逸仙齐驱并驾矣。此次武昌起义,长江沿岸之会党,皆以黄兴为首领(24)。”

黄兴的革命思想对同学陈嘉会影响很大,成为他的一生追随者(25)。他在东京法政大学学成回国后,担任湖南中部师范学堂担任副监督之余,并且兼到明德、经正学校授课,此两校为黄兴等同盟会领袖宣扬革命思想的地方。当时明德的老师很多具有革命思想,黄兴、周震鳞、张继(1882-1947)、苏曼殊(1884-1918)等都是留日回来的学者。黄兴的长子黄一欧(1892-1981),陈嘉会的堂弟陈嘉佑(1881-1937)也在明德读书。陈嘉会后来到北京的京师法政学堂(1906年成立)担任提调,并且在清华学堂(1909年成立)以及同乡范源廉(1875-1927)创立的殖边学堂授课,打探北京方面的动态。受到陈嘉会的影响,他弟弟和堂弟(陈嘉勋(1885-1972)、陈嘉立(1891-1924)、陈嘉佑、陈嘉任(1889-1958)、陈嘉祺(1892-1922))五人都参加了同盟会,成为有名的革命家族(26)。陈嘉会在清华学堂任教时,了解到这所新办学堂的规模、课程、师资、设备、资金等都十分优厚,加上它是留美预备班,毕业学生可以享有公费留学美国,而且多数入美国著名大学,这是十分优渥的待遇和难得的机会。清华学堂是用美国退还部分庚子赔款而成立,作为培育留美中国学生。清政府在1909年成立游美学务处,翌年11月提请将游美肄业处改名为"清华学堂" 。那时陈嘉会已经知道美国经济条件充裕,工业发达,将来必是后起的大国(27),所以他鼓励弟弟陈嘉勋考入清华,在1911年毕业赴美留学,1917年获美国哥伦比亚大学政治经济学博士;两个儿子崇法和崇武(1899-1978)也先后在清华肄业。崇法在1918年赴美,在理海大学(Lehigh University)获采矿工程学士。

清华学校与军事救国

陈崇武在1913年入读清华学校(1912年清华学堂改名为清华学校),1921年毕业,翌年赴美留学。陈崇武在清华园的学习里,表现出卓越的体育才能和领袖风范。根据《清华周刊》所载,在1917年中四级会的辩论比赛中,陈崇武担任国语组的主席,辩题为"职业教育对现今中国较军国民教育为尤要"(28)。他在体育方面更是全能的运动员,无论田径和球类比赛都是优秀选手。他参加远东运动比赛,创造了撑竿跳的全国纪录(10英呎6吋)(29)。由于出身于革命家庭,父亲和叔父都是同盟会会员,参与了反清的革命运动,叔父陈嘉任更曾拯救被清廷缉捕的黄兴长子黄一欧,对黄家有救命之恩(30),加上父执辈交往亦多为革命人士,所以陈崇武在耳濡目染下培养了强烈的爱国精神(31)。在校时他喜爱运动,与也热衷体育的孙立人(1900-1990)志趣相投,二人情如兄弟,在运动之余也谈到中国的命运,他们都有志到美国学习军事,回国投身军旅打倒帝国主义,建设真正民族自主的共和国。孙立人小时在青岛读书时,曾在海滩给德国人侮辱,自此便立志驱逐帝国主义,恢复中国人的尊严(32)。他的父亲孙熙泽(1896-1935)同情革命运动,在辛亥革命爆发时,他是山东登州知府,配合革命军的活动,驻守在烟台军政府分府,协助将龙口税款移交军政府(33)。孙立人在美国普渡大学取得土木工程学位后,瞒着父亲到了维吉尼亚军校学习军事,他认为当时中国的内外交迫的局势下最有效的解决方法是军事救国。

(陈崇武在诺维基军校时的照片,同届清华同学有闻一多、吴国桢、何浩若)

陈崇武和同班的湘籍同学何浩若(1899-1971)有共同的想法,到了美国修毕专科学位后,再到军事学校进修。何浩若是明德学校的学生,老师很多是革命分子,父亲何衢(1871-1947)也是明德的老师,他曾留学日本弘文师范,与黄兴等友好,倾向革命。陈崇武在麻省理工大学和威斯康新大学取得工程学位后,便在1926年与在威斯康新大学取得博士学位的何浩若,以及同校毕业的湘籍好友赵君迈(1901-1988)一起到诺维基军校(Norwich University)学习军事。赵君迈的堂叔赵恒惕(1880-1971)在日本陆军学校学习时加入了同盟会,黄兴组织留日军校同盟会会员成为丈夫团,回国进行武装起义,赵恒愓是其中成员(34)。当时中国学生进入美国军校,主要有三所:西点军校、维吉尼亚军校(Virgina Military Institute)和诺维基大学,西点是国立军校,中国学生进校需要国会通过,名额亦不多,因此较多学生到另外两所军校。军校不愿收太多中国学生,歧视情况亦很普遍。孙立人的同班同学齐学启(1900-1945),到了诺维基大学时便遭遇到对中国人的侮辱。美国同学多不愿与中国同学共餐,有一次齐学启因事稍迟到饭堂,去到时饭堂已没有座位,他见有一空位,便走前坐下,但坐对面的美国同学面露不悦,把手中盘子一挥,又踢了桌子一下,忿忿然起身离去。这更使齐学启决心学会军事后,回国恢复中国人的尊严(35)。齐学启是湖南宁乡人,其父齐璜曾留学日本,与黄兴、周震鳞相善,一起创办宁乡驻省中学。陈崇武、何浩若等到诺维基大学时,齐学启已经毕业,到了德州农业及机械学院(The Agricultural and Mechanical College of Texas)进修,但因为有清华同学和省籍之谊,与他们保持联系。

(齐学启在诺维基军校时照片)

陈崇武、何浩若、赵君迈等已在美国著名大学取得学位,所以诺维基大学安排他们入读特别班(Special Class),他们出色的学术背景和体育才能,使他们不久便成为诺校的注目人物,他们也向美国同学透露来军校的目的。在1926年12月一期的周刊中,以「中国运动员在两支诺维基校队中」为标题,除称赞陈崇武和赵君迈的出色体育表现,亦报导了他们将来回国的心志:

"与其它三名入读诺校特别班的中国学生一样,陈和赵打算完成学业后回到祖国。在那里他们将支持民族主义运动,以期解脱日本和英国的殖民地支配。另外三名在诺校的中国学生是何浩若博士、朱世明(1898-1965)和姚楷。全部五人到诺校都是专门为了学习军事知识(36)。"

陈崇武、赵君迈、何浩若等中国同学,由于家庭与革命运动有关,都有强烈的民族意识,有继承革命精神和完成革命未竟事情的使命感。他们和很多清华同学一样,曾经受到五四爱国运动的洗礼,各人都有参加北京城内的游行和示威,高喊"外争主权,内除国贼"的口号,使他们对帝国主义和军阀乱政对国家复兴的桎梏有深刻的体会。何浩若的感受更为深刻,因为5月4日当晚他和罗隆基(1896-1965)到城内打探消息,得悉各校为营救被捕的学生决定第二天罢课后,赶回清华召开紧急会议,号召同学支持罢课(37)。他们的心志和想法最能表现在何浩若于诺维基的一次演讲里。中华民国成立15周年(1926)纪念日上,陈崇武和何浩若、赵君迈、朱世明、姚楷在枫林区(Maplewood)的葡萄街(Vine St)举办了一次独特的晚宴,邀请了诺维基军校的主任、军官,教员及家眷和诺城的著名新闻记者等近四十人出席。在席上由何浩若以中国的民族主义运动为题作演讲。他和陈崇武等同学认为民族主义运动应针对吴佩孚(1874-1939)和张作霖(1875-1928)两个军阀,因为他们向英国和日本寻求帮助,这使中国未能摆脱不平等条约的枷锁,无法建立真正的共和国。何浩若演讲的说话,清楚地表达了他们那一代的知识分子继承革命精神的志愿,他说:

"回望过去比较短促的十五年历史,我们发现有很多值得欣赏的地方。然而我们共和国的历史在人类发展历程上,不是一条平坦的道路,而我们对此并不感到悲观。美国用了十三年的时间才建立了一个稳定的联邦政府。法国需要更多时间,超过八十年才有一个长久的共和国。十五年的确是很短的时间。在这段短促的时间里,我们的先辈做了很多事情,而在往后的十五年,我们年青一辈希望做得更多。

1911年的中国革命有重大的意义。它有两个阶段,第一,它力图推翻在中国根植了超过四千年的帝制政体,而第二是它争取将共和国从帝国主义的束缚中解放出来。我们到现在为止完成了第一阶段,而我们仍在尝试去达成第二阶段。

帝国主义在中国有令人迷惑的历史。美国内战也许是为了人道而发动的最高尚战争,但是你们打这场高尚战争的二十年前,我们遭遇了鸦片战争,而它是为了侵略而发动的最可耻的战争。鸦片不是中国本土的毒品。英国人在1774年怎样对待你们(指美国独立战争),将那场邪恶的战争加诸我们。

现在中国的内战(指北伐)是1911革命的延续,而南方的国民革命军的目标是取消这些不平等条约。国民革命军遭到吴佩孚和张作霖的联合抵抗,他们得到英国和日本支持。这个任务相当艰巨,不过我们会秉持雷森(Bishop Reverdy C Ransom, 1861-1959 美国非裔卫理公会教堂主教,为非裔美国人争取民权)摄服人心的勇气,竭力而为,终底于成。

即使在这个时刻,当我们正在庆祝共和国成立周年纪念,我们郑重地表示,我们会奉献自己给先辈未竟的工作:中国革命的第二个阶段,将共和国从英国和日本的帝国主义中解救出来(38)。"

何浩若的演说,很清晰地表达出他和中国同学们继承先辈的革命精神,将未完成的革命任务达成。他所说的民族主义(nationalism,当时译作国家主义),是演变自革命先辈的民族自觉意识。这种民族意识包含中国传统的"夷夏之防"的我族认同和对异族的排拒,以及甲午战争屈辱和列强瓜分中国危机中产生的救国意识。因此,甲午战争后出现知识分子去"敌国"日本留学的潮流,而不是强烈的反日情绪。他们普遍认为洋务运动的失败,不只在于军事,而且在政治、法律等制度上的不足(39)。他们到日本留学,学习新知识,是为了建设独立、平等的民族国家(nation-state),是爱国的行为。反而排满的民族意识愈演愈烈,在留日学生中蔓延,无论是兴中会,还是华兴会、光复会,它们的宗旨"驱除鞑虏,恢复中华"、"驱除鞑虏,复兴中华"、"光复汉族,还我河山",都是有着明显的夷夏之防的意识。革命的目的就是要推翻异族的满清政权,它是中国一切失败的根源。有外国学者曲解黄兴等人的革命理想,将之解释为"湖南民族主义"(Hunanese Nationalism),称黄兴、蔡锷等革命志士为"省的爱国者"( Provincial Patriots ),完全不明白他们从来没想过一个地方的利益,他们所做的是为了拯救整个国家,他们的民族主义是全中华民族的,不局限于一个省籍(40)。

孙中山、黄兴领导的革命运动达到了推翻满清的目的,但是他们所建立的中华民国却为袁世凯(1859-1916)所僭夺,随后的军阀割据和帝国主义扩大侵略,使新一代的知识分子包括留美的清华学生,对中国前途和民族主义的关系有了新的看法。这个新看法受到英国哲学家罗素(Bertrand Russell, 1872-1970)很大的影响。罗素曾在1920年10月至1921年7月访问中国,回国后写了「中国问题」(The Problem of China)一书,他同情中国在近代屡遭挫折,特别在最后一章"中国的前途"中叮嘱"中国必须自救,而不能依靠外人(41)。"何浩若和一些留美的清华同学,信奉19世纪欧洲民族解放运动的民族主义,其要旨是摆脱异族侵略,建立独立、自主的国家。他们成立"大江会",宣扬以民族主义救国的想法。1923年秋天,罗素访问美国,路过威斯康新,何浩若特别去拜访请教他,表达了自己对民族主义的看法。罗素的回答令何浩若十分鼓舞,他说:"我不仅劝你们采取国家主义,并且劝你们实行武力的国家主义","英美提倡国家主义,可以增长帝国主义的侵略。中国实行国家主义,可以反抗帝国主义的侵略(42)。"1925年6月1日发表由何浩若和同学罗隆基(1896-1965)执笔的“大江会宣言”,提出要“促进中华人民对国家之一种自觉性”,使他们“成仁取义,死难赴节,为国牺牲之气节”。他们的最终目的是争取中国“主权完全独立,领土完全归还,修正一切不平等条约,解除一切不平等待遇(43)。”何浩若在诺维基军校的演说,第一次将他们所提倡的”大江国家主义“与辛亥革命的使命的内在关系清晰的勾划出来,他们就是要继承辛亥革命的精神,不过在民族主义的内涵上,已超越了革命前辈夷夏之防的种族意识,更接近西方的摆脱殖民统治的民族解放斗争的思潮。何浩若的主张,虽不能代表全部中国留美学生对中国前途的看法,但在清华同学之间,却是十分普遍。他们有些直接参与大江会的政治讨论(如何浩若、罗隆基、闻一多、吴文藻、梁实秋等),有些则以行动来实践(如陈崇武、孙立人、齐学启、曾锡珪、朱世明等),最明显的是到军校探求军事科学,然后回国参与民族国家的建设。

何浩若的湘籍学弟王之,父亲王达是黄兴的革命战友,在清华时已有志报效国家,与同学组织仁社,以救国为职志。他因为在1924年夏天与同学游山东时,在烟台被日本醉酒士兵袭击,感到国势衰弱,便立志学习军事。他原本打算入读西点,但因美国国会议案太多,中国学生入军校案搁置,何浩若正在诺维基军校,便邀请他到该校学习(44)。当时广州政府正发动国民革命军北伐,培育军官的黄埔军校需要各种教官人材,何浩若和齐学启受到召唤便中途辍学,返国到黄埔军校担任政治教官(45)。王之到了诺维基军校时,何浩若和陈崇武已经离校回国,校中尚有赵君迈、姚楷、汪准、杨昌龄四位中国学生。王之在诺维基毕业后,再入西点军校,是罕有的取得两所军校学位的中国学生(46)。孙立人在维吉尼亚军校也遇到齐学启在诺维基军校受歧视的情况,维校锻炼新生的"老鼠制度"令孙立人吃了很多苦头,美国同学唤他作"Laundry Sun",带有歧视意味,但他一想到在青岛受德国人打他的耳光,国家给帝国主义列强侵凌,便忍耐的继续学习,并且鼓励清华学弟李忍涛(1904-1943)、谢月旦、戴昭然等坚持下去(47)。这些在美国军校学习的清华学子,回国后大部分都投身军旅,帮助祖国抵抗帝国主义的侵略,在抗日战争中立下殊功。

孙立人回国后投身军旅,由初级军官做起,经过磨练和战场的考验,他在练兵、带兵和指挥方面都有成熟的表现。在宋子文成立的税警总团中,他和陈崇武自美国回祖国后再度一起共事,孙立人是第四团团长,陈崇武继清华学弟曾锡珪(1899-1966)后担任参谋长,学弟王之担任工兵营营长。1937年的淞沪会战中,孙立人带领第四团官兵在苏州河与日军激战,成功阻挡日寇渡河,但不幸遭榴弹爆炸碎片击中身受重伤,辗转送到香港医治(48)。曾锡珪是湖北人,父亲曾兆龙是辛亥革命首义志士。他在清华时已立志以军事救国,到了美国后先后在诺维基军校和维吉尼亚军校学习,并且经常在清华周刊上向同学介绍美国军校情况,鼓励学弟投身军旅。他在抗战时被派到中缅印战场担任美国史迪威将军的联络参谋官兼军务秘书,随史迪威在枪林弹雨的战场上督师前方,因功获美国军团功勋勋章。陈崇武回国后初期主要是从事公路工程建设,抗战爆发后,他担任交通部平汉铁路管理局副局长,兼军事委员会铁道运输司令部中将参谋,兼平汉线区中将司令,亲身参与炸毁黄河大桥阻断日军南下(49)。

孙立人在香港伤愈后,便回到湖南重建税警总团,他和同学齐学启,到了长沙和贵州都匀训练税警总团,以作为对抗日寇的武装力量。学弟王之也来协助孙、齐二人,担任教育长。在税警团之中还有同学潘白坚(1900-1951)和学弟贾幼慧(1902-1965)担任领导工作,于是这支部队由清华学生组成领导骨干,将在美国学习所得应用出来。潘白坚是湖南湘乡人,在美国玛丽维廉学院和哥伦比亚大学修读城市管理,回国后参与警政工作,曾撰写《警察与禁令》《警察巡逻之成效》专书,是警政专家。孙、齐二人知道老同学到了云南安宁县居住,便力邀他加入税警总团,担任政训处长(50)。贾幼慧在留美时曾到史丹佛炮兵专校(Stanford's Battery of Artillery)学习炮兵,回国后到税警总团担任第一团第二营营长。1942年初税警总团改编为陆军新编第38师,加入中国远征军序列,到缅甸援助英国。孙立人和齐学启分别担任正、副师长,带领部队在仁安羌油田解救了被日军围困的七千多英军和平民,创造了"仁安羌大捷",这是中国自甲午战争失败后在海外的第一场胜仗,国际报章广泛报导,重振了中华民族的尊严(51)。英国授予孙立人帝国司令勋章(Commander of the Most Excellent Order of the British Empire,CBE),这是英国在中国成为盟国后给予中国将领的最高荣誉之一(另一个是给予陈策将军的帝国爵级司令勋章(KBE),以感谢他在香港沦陷前率领香港殖民地官员脱险)。美国等盟国也于1942年宣布取消对中国的不平等条约,孙立人、齐学启等以军事成果达成了何浩若等提倡的民族主义的目的(52)。孙立人在1943年10月展开缅北反攻行动,带领以新38师为骨干的新一军痛歼日军,创造抗战中最重大战绩之一,在盟军中享誉甚隆,盟军在欧洲最高统帅艾森豪威尔(Dwight David Eisenhower,1890-1969)特别邀请他到欧洲战场考察,提高了中国在国际上的地位。美国总统杜鲁门(Harry Truman, 1884-1972)为了表彰孙立人在第二次世界大战中为世界和平作出卓越贡献,授予他“自由勋章”(Legion of Merit)银章(获银章共56人)。在获授金章的24人名单上,还有何浩若。他在抗战时主要担任政治职务,如三青团中央常务干事、国民党中央宣传部副部长、军事委员会外事局局长等。在银章的名单上较为特别的是何成浚,他是早期参加同盟会的革命元老,黄兴的好友,在抗战时担任军事委员会军法执行总监、国民党中央执行委员、二级上将,是少数同盟会元老在战时的国民政府担任高职的人(53)。1945年9 月2日在美国战舰密苏里号上,日本代表向所有交战国签署投降书,中国6人代表团中包括了两位清华学子:朱世明和王之。他们见证了帝国主义从此在中国消失。

这群矢志以军事救国的清华学子,继承了辛亥革命的使命,投身驱遂日本帝国主义中,可惜有些不幸牺牲和身受重伤。陈崇武抗战时到了西安由程潜(1882-1968,同盟会会员)统领的天水行营担任运输处中将处长,1939年日敌机轰炸行营指挥所时,不幸被埋,后虽救出,但因脑部受到严重震荡,无法恢复(54)。齐学启在1942年在缅甸因要照顾受伤同袍,赶不及随军撤退被俘,送到仰光监狱,日军多番劝降未遂,最后在抗战胜利前给中国叛逆刺伤延医殉国。他在监狱中对国家的忠诚以及对盟军战俘的精神激励,获得盟军战俘的高度敬重(55)。

“有我”和 “无我”之间的抉择

何浩若在诺维基军校演讲中,说出了革命的两个阶段:第一是推翻腐败的清朝;第二是打倒军阀和解除帝国主义的压迫。黄兴所代表的留日知识分子群达成了第一阶段;清华学子继承前辈的精神,完成了第二阶段。在这追求民族自主独立的过程中,这群知识分子的菁英付出了巨大的牺牲。黄兴在1912年11月12日出席湖南烈士遗族在湖南大汉烈士祠举行的欢迎会上,刚开始演说时,想起喻培伦(1887-1911)、杨觉民(1887-1911)等为革命牺牲的同志,"泪如雨下,沾濡所著之西衣。自以白巾频拭其面,呜咽不能成声(56)。"1947年秋天,孙立人到长沙岳麓山出席清华同学、 新38师副师长齐学启的公葬时,不禁念起齐的音容和为国牺牲的同袍,据报导"当孙将军率属僚同奠时,缅怀故旧,悲从中来,祭文一字一泪,灵堂哭声凄惨,孙将军抑哀成礼后,退入休息室,泪下如雨(57)。"两位将军流的泪,是为了曾经生死与共的同志和同袍,他们为了维护国家民族的灵魂而牺牲。革命尚未完成,中华民族的复兴还需要新一代的知识分子共同努力。黄兴在日本学的是师范,他回国后曾经在明德学堂教地理和体育,由于教学生动,很受学生欢迎(58)。他认为中国工业落后,要办实业兴国,"惟办实业须有学问,必先提倡教育(59)”。孙立人在美国普渡大学取得土木工程学位,曾到美国著名的大型建筑公司-「美国桥梁公司」(American Bridge Company)当实习工程师,负责绘图划则的工作,待遇和生活相当优裕(60)。如果黄兴、孙立人等生于国家稳定的时代,他们很可能是校长、实业家、工程师等等专业人士,将自己所学贡献于国家的建设。从两湖书院黄兴、陈嘉会等革命志士,到清华学子陈崇武、孙立人、齐学启等抗日名将,无我的革命精神一脉相传,西南联大的学子身上,仍可见这种精神的传承。黄兴、孙立人等人已随风而逝,西南联大学子的身影也将在历史中落幕,现在的中国知识分子,处身于中华民族复兴的重要关头,在有我和无我之间,又有何抉择呢?中华民族的复兴将关乎全人类的命运,罗素在1922年到中国考察时便预言:"中国的人口占到全世界的四分之一,所发生的问题即使对中国以外的任何人没有影响,本身也具有深远的重要性。事实上,在未来的两个世纪里,无论中国朝好的方向发展,还是朝坏的地方发展,都将对世界的局势产生决定性的影响(61)。" 罗素九十多年前的预言在21世纪的中国仍有值得深思的意义。罗素见到的是刚经历革命的新中国,他对中国的前途是乐观的。他到北京各所大学演讲,陪着他的翻译是清华留美哲学家赵元任(1892-1982)。罗素与新一代中国知识分子交流中,体会到他们对中华民族的强烈责任感,因而评论说:"中华民族是全世界最富忍耐力的,当其他民族只顾及数十年的近忧时,中国则已想到几个世纪之后的远虑(62)。”可惜罗素到中国时黄兴已经逝世,没有机会与这位革命元勋相见,真切了解中国人为了民族的命运而展现的惊人忍耐力。

随风而逝的是人的生命,革命的精神并没有失落,它会在每一代的中国知识分子中传承,与中华民族的灵魂并存不朽。林百克在黄兴逝世两周年时,到黄兴的家致祭后,有感而发说:

"一个伟大的灵魂逝去,世界也为之寂寥,但是当我们追忆这个英魂所成就的功业,内心会感到无比愉悦(63)"(Verily, when a great soul goes out, the world is lonely but glad in the remembrance of what that soul has done.)

(注释略)

笔者感谢黄伟民先生、黄自荣院长、揭钧教授、潘亚农教授给予意见。