吴再生 吴惕生

内容提要:八年抗战的艰难岁月里,在梅贻琦校长的坚持要求下,吴有训一直担任西南联大理学院院长。在此期间西南联大理学院建立起优良的学风,取得了显著的科研和教育成就;同时,形成了吴有训的大学办学思想。他主持西南联大理学院,在学术水平方面,以吴有训大学教育思想,作为他办学的学术水平支撑。在学术道德方面,以做到“以德服众”,作为他办学的学术道德支撑。在学术价值取向方面,以“学校应该是教授与学生自己的。一所理想的大学,应以培养人才和研究学术为惟一目标”为中心,针对:培养学风、珍惜人才、爱护学生等方面实际需要,倡导或提出诸项要求,作为他具体的办学学术价值取向。正是上述从:办学的学术水平、办学的学术道德、以及办学的学术价值取向、等三个方面的支撑因素,构筑形成了吴有训的大学办学思想。

清华、北大、南开三校组成国立西南联合大学

吴有训出任理学院院长

1937年“七七事变”爆发,开始了中国的全面抗日战争。清华、北大、南开三校撤离北平、天津,在湖南长沙组成临时大学。但随后上海、南京相继沦陷,1938年2月,清华、北大、南开三校组成国立西南联合大学(以下简称为:西南联大),西迁至云南昆明。吴有训先是受西南联大委派赴香港,其任务是:以有限的资金,确保满足联大各学科实验仪器设备的基本需要、并落实采购;接着,吴有训受命于危难,除仍担任着清华大学各原职外,另被聘为西南联大理学院院长、参加西南联大的校常务委员会议和校务会议、参与了西南联大的领导工作。

西南联大的行政领导机构是校常务委员会,原定常委会主席是由三校校长轮流担任,但因北大蒋梦麟和南开张伯苓二位校长,皆为国民政府高官,其主要活动地点为重庆,对昆明只能适当兼顾,故西南联大常委会工作实际上一直由梅贻琦校长主持。三所著名大学联合成一体,日常的教学工作、行政和教育管理,都以西南联大的体制运转;但又保存着各自的相对独立性:各大学的院系建制仍然存在;各大学都有自己的科研院、所,和独立的研究生院,从而保存了各大学的学术特色(但对研究生的教学工作则是按联大体制)。因此西南联大的行政体制是:对于学生群体由联大一元化管理,而对于教师群体则是联大分别和三校的多元化管理。

吴有训在国立西南联合大学的整个抗日战争期间(1938~1945),一直担任着西南联大理学院院长。这是由于梅贻琦校长在1940年的坚持要求:“……南迁以还,局势屡变,艰难应付,倚赖尤殷,虽贤达不言劳瘁,琦与同人实感铭深,最近尊处负担益重,诚应有以减轻,以稍调节。但学校前途在未来一二年间尤关重要,倘无老成之维护,则实陨越之堪虞。故对理学院院长职务,不得不请仍本以往之牺牲精神,继续负责,万勿固辞,则非徒吾校之大幸,抑琦个人亦心感无既矣!……[1]”。

面对当时民族危难、复杂困难的实际局面,和三校校长重托,吴有训决心在西南联大理学院竭尽全力团结同仁、克服困难,共同推动、办好大学教育,做好理学院的科研、教学、育人工作。

坚持“重学术、做实事、轻名利”和“教育救国”精神团结三校同仁

尽自己最大努力做实事,建立起良好的学术风尚与氛围

西南联大共有文、理、法、工、师范五个学院。理学院教授人数最多,约占全校教授近三分之一;并且荟萃、云集了当时中国理科教育界的“名师”。

吴有训以“教育救国”为己任,他坚持以做到“重学术、做实事、轻名利”来团结同事,共同奋斗。他首先用自己博大坦荡的胸怀,力排狭隘的门户之见,并且严于律己,宽以待人。他重视发挥各大学的教学及学术特色和各自优势,他极其尊重每位教师的专长,他也极为珍视每位教师的抗日救国热情,并用以激励自己。同时,他更重视自觉地将自身的爱国、救国热情转化成为忘我的奋力工作———当时他正面临着西南联大的建校、理学院的教育和管理工作、清华金属物理研究所的建立……等等一系列繁重的任务;而为了躲避日机的狂轰滥炸,学校上课安排为上午7至10时下午3至6时、教授住家皆移居昆明郊区农村、且物价飞涨、生活艰难,这些因素使上述任务更增添了一层困难与复杂。

中科院前院长周光召院士曾描述当年的状况:“抗日战争年代……吴先生的工作非常繁重,生活十分艰苦,为避日机空袭住在茅草农舍,……到学校往返近30里路全靠步行,他身着有补丁的旧蓝布长衫,一身“穷教书匠”打扮,但他总是精神焕发、斗志昂扬,一心扑在科学和教育工作上。……当时吴先生既是西南联大的领导成员又是清华大学的领导成员,据不完全统计,他先后同时兼任着二十几个委员会的委员或主席,以及研究所所长、中研院评议员、国家学术专刊主编、学会会长等职,并在多数兼职中挑重担、干实事,其工作头绪之多,负担之重,在西南联大教授中是数一数二的,因此他总是年复一年、任劳任怨的埋头于工作,而且他所有的兼职都不兼薪[2]”,“艰苦动乱的生活迫使一些教授自寻活路,有的改行,有的兼任第二职业,吴先生对这些同事始终同情,尽量给以帮助和方便,希望他们的生活能过得好一些[2]”;但吴有训严格约束自己,虽因家中子女多且有重病患者、经济十分拮据,“他的一位在中央银行工作的老友,看他家中实在穷困,好心为他谋取了一份掛名的顾问,却被他坚定地谢绝[2]”。“吴先生始终只拿一份做教授的工资[2]”。

吴有训当时身体削瘦、面有菜色,但他始终坚定地站在教学、科研工作的第一线,总是抖擞精神、信心十足,在“第一时间”,不停地每日在教学、科研、管理中忙录、往复。他安于清贫、任劳任怨、忘我工作、敢于担当,他要求自身的行为,能符合一名热爱祖国的知识分子、在国家民族面临危亡时刻应尽的义务和努力,能与同事们同甘共苦,能为当时人们的共克时艰作出有益的影响。而他的行动,对增强西南联大理学院人心的稳定和以“教育救国”共赴国难之信心,的确是产生了“其身正,不令则行[2]”的良好效应;也使三校理学院同仁团结在他的周围。

吴有训认为:“学校应该是教授与学生自己的。一所理想的大学,应以培养人才和研究学术为惟一目标[3]”,他认为在大学里,教师群体与学生群体应该真正的成为大学的主体;应该不分党派,不分门户,同心协力为国家、民族培养人才和研究学术。他的二十多年大学教育生涯,一直在为追求上述目标而努力,因此可将其视为吴有训办学的核心价值取向。他以此为中心,结合当时的实际情况,及时地抓住了办学的一项重要环节,就是:要为教师和学生群体营造合适的学术氛围与环境,要在教师群体中形成良好的学术风尚,以及对学生群体应秉持的基本态度和掌握的分寸。他认为上述事宜对大学教育的成效有着极其关键、极其重要的影响,同时也体现了理学院办学的学术价值取向,因此西南联大理学院必须要做好这一环节。

为此,吴有训郑重地与教师群体进行深入交流、协调,并在此基础上,确定下了最适合于抗战环境和西南联大理学院实际情况、也最符合于自己的学术价值观的取向———他始终坚持了救国、民主、正直、包容、服务精神。他胸怀坦荡、光明磊落、尊重他人、处世公正,并对教师群体的一切科研、教学的努力与成就,都给予赞扬、支持与鼓励。他尊重和注意发挥教师群体的主体性、从不独断专行,他处处事事、以身作则,发现系里工作有遗漏和缺失、则由自己主动填补。在吴有训的主导下,理学院教师群体形成了:“救国、团结、勤奋、进取”的学术风尚。同时在西南联大理学院整体地形成了:“民主、包容、和睦而又催人奋进”的学术氛围与环境。

吴有训一直希望,在他主持下的学术氛围与环境,同时也有利于学生群体自主、独立的思考,和对学术广泛、自由的讨论与探索。葛庭燧院士曾回忆:“30年代我在清华大学物理系读书时,并不是吴先生所喜欢的好学生,因为我常常就一些问题的看法同吴先生争论不休。吴先生的民族责任感是很强烈的,在“九、一八”事变后,清华学生组织了国防科学讲座,吴先生花了很大精力准备讲稿,并印发了讲义,但在吴先生做报告(在清华大礼堂)那天晚上,正好有一个政治性活动,使听报告的人不多,吴先生很不高兴,埋怨我们只会嚷嚷。……在“一二、九运动以后,尤其是在“七、七”卢沟桥事变后,吴先生的看法改变了,他说还是左派学生是好样的。1940年我在北平呆不下去了,他和叶企孙先生要我到昆明西南联大物理系任教员,……我同时协助他处理理学院的一些事务,加强了彼此的了解,我体会到他对我是真心诚意地大力培养和提携的,……当时他兼任清华金属研究所所长,我对金属学感兴趣以及后来专攻金属物理,正是受到吴先生的影响[4]”;杨振宁教授也曾在他的文章《现代物理和热情的友谊》中回忆他在西南联大物理系读研究生时,与同学黄昆、张守廉通宵达旦辩论有关量子力学中“测量”的准确意义过程中的情景,“……我现在已记不清那天晚上争论的细节,也不记得维持什么观点。但我清楚的记得我们三人最后都从床上爬起来点亮了蜡烛,翻着海森堡的《量子理论的物理原理》来调解我们的辩论”。他还在回忆西南联大的学生生活时说:“……我在物理学里的爱憎主要是在该大学度过的六年时间里(1938~1944)培养起来的”。以上葛、杨二位学者的回忆,实际地勾勒出了当年在吴有训主持之下的大学生群体,身处的学术氛围与环境。

同时吴有训视学生为国家、民族之未来。他根据当时的实际情况,定下了自己的原则:“青年热情、单纯,教师对他们应倍加珍惜,爱护、保护和培养他们成才、为祖国为民族服务。在国家民族危亡关头应该支持他们献身斗争;但是对于国内政见分歧,教师首先要尽力避免波及学生人身安全,教师要尽力保护学生,要避免使学生陷入争斗之中而遭受伤害”。

西南联大理学院由算学系(系主任先由杨武之、后由江泽涵担任)、物理系(系主任饶毓泰)、化学系(系主任杨石先)、生物系(系主任张景钺)、地质地理气象系(系主任孙云铸)等五个学系组成。吴有训与各系系主任和教授,都有良好的合作关系和友谊;与其中的一些人在新中国成立后,他调离了大学教育岗位,还一直在往来。

吴有训主持西南联大理学院,同时仍担任物理系教授,科研和课程负担也与一般教授相同。时任西南联大物理系助教的胡玉和先生,提供了当年的实况:“……(我)由清华聘任在联大物理系做助教,并且在吴师指导下进行X射线吸收问题研究,……当时在系中还有一些教授指导助教们做研究工作。理学院院长办公室设在物理系电学实验室隔壁的一间房子内,吴先生通常上午到校处理一些教学行政事务,院长办公室不设办事人员,我在吴先生指导下做课题工作,若干事务工作即交我去办理。……饶毓泰老师身体稍弱,物理系工作常由虞富春先生处理,他常找吴先生商谈请示。吴先生工作负责,思维敏捷,举止雍容,处事果断。需要作复的函件,阅后提笔即写,……联大教师来自三校,吴先生无门户之见,心胸宽广,作风民主,尊重人才,严于律己,宽以待人。教授之间相互尊重,团结融洽。影响所及,年轻助教间也能相互友好。当时助教有梅镇岳、郭沂曾、张家骅、戴传曾、许少鸿、黄永泰、丁渝、胡玉和等人。大家对吴先生十分尊敬,谈到吴先生时,称为“吴头”,这是一种尊称。吴先生则以名字称呼我们,亲如家人。物理系设有图书资料室,在那里经常举行学术活动。参加这些活动可以得到不少启发。教授和助教们围坐一室,听报告并展开讨论,不感拘束。回想在联大物理系工作的一段时间,总引起我美好的回忆。……虽然生活艰苦,但吴先生对于教学工作从不稍懈,亲自讲授普通物理、电磁学、近代物理等课。他对于教书育人,总是满怀信心,乐此不疲[5]”。

韩德馨院士(中国工程院院士。1938年考入西南联大理学院,毕业后继续读研究生三年,曾勤工俭学在理学院院长办公室的外文期刊室工作),提供了宝贵的“近距离的”当年亲身的体会:“……吴先生创造出良好的、民主自由的、紧密团结的好气氛,为工作的开展铺平了道路。吴先生作风严谨,平日对待工作十分认真,到办公室都是亲自动手处理来往文件和公事,井井有条,常有各系教授来看望他,商量问题,他都热情接待晤谈,谈话充满笑声。……吴先生作风民主,具有敏锐的洞察力,对理学院各系情况均有所了解,善于分析问题,帮助别人解决问题。……吴有训教授处事胸怀开朗,办事公正,待人接物热情,善于团结协作,调动大家积极性,一道做好教学工作[6]”。

吴有训正是以他满腔的爱国热情,视“教育救国”为己任,他始终如一的坚持了“重学术、做实事、轻名利”精神,以他深远的学术视野,和对救国、团结、民主、和睦的追求、以及他的治学、处世、做事、做人的风骨精神和敢于担当的精神,尽自己最大的可能做实事,并努力把事做好,在他忘我工作过程的同时,在客观上就形成了“以德服众”的效果,而得到了三校理科教育精英们的信任与认同。是三校理科教育精英们共同地对他全力支持,使他能做到:在“教育救国”的旗帜下,团结了三所名牌大学的理学院的精英群体、及时地把三所大学雄厚的理科教育力量组织起来,充分发挥了各自的学术特色和优势,形成高水平且丰富的、又配置合理的教育资源;并且充分地激发出教师群体的“教育救国”积极性和主动性,全力以赴地、按吴有训大学教育思想的教学方针,各自教书、育人、做科研。使西南联大理学院的教育工作,获得了很大的成功。

依靠教师群体的教学力量,并重视发挥“青年学者”群体的学术优势

吴训大学教育思想获得了十分成功的实践

吴有训对三校合并后西南联大理学院的教师群体,有深刻、透彻地了解:西南联大理学院荟萃、云集了三校在当时中国的数学、物理、化学、生物、地质地理气象诸学科的名师,其中既有开创各有关学科的前辈、和一批学术造诣很深的学者;又有在三十年代中、后期归国,在国外从事各学科发展前沿研究,并颇有成就的青年学者。

吴有训对于三校老教授的科研和教学水平都十分认同,认为他们是三校的科研、教学的带头和基础力量,而全心全意的尊重、依靠他们。同时,他对“青年学者”群体,寄予了极大期望;他在1940年撰写的《理学院》文中就指出:“(中国)青年科学家,受了时代风气的鼓励,努力上进,……青年科学家工作的表现,博得国外的承认,大可令人兴奋,……使我们对国内科学研究完全有了把握,完全有了自信[7]”。

当时西南联大理学院“老”教授的年龄,例如吴有训与五位系主任的平均年龄为45岁。而以上吴文所说的青年科学家,则一般是指当时的年龄在30岁至35岁的青年学者,诸如:华罗庚、陈省身、许宝騄、吴大猷、王竹溪、余瑞璜、张文裕、张青莲、殷宏章、赵九章……等等。这一群体使吴有训回想起十几年前自己这一代人,在国外掌握了有关学科发展前沿的研究能力,回国以后对国内大学教育发展所形成的推动作为;因此他认为,“青年学者”群体是在西南联大理学院的教学和科研中,具有开创和突破性能量的群体,必须重视充分发挥他们的学术优势作用;吴有训并因西南联大理学院拥有了这一群体,而使他对自己的办学更是“完全有了把握,完全有了自信”。

在吴有训主持下,西南联大理学院是以吴训大学教育思想做为其教育工作的基本方针,主要有以下特点:

1、西南联大理学院教授,做科学研究蔚为风气,并力争“作出国际公认的高水平科研成就”,硕果累累。而这也是吴有训大学教育思想的主要特点。

由于处于抗战环境下,受到条件限制,西南联大理学院教师群体科研方向,主要做各专业理论性探索,为争取获得理论创新或为在原基础上向进一步深度的探索而努力。其所取得的研究成果、在国内、外发表论文数以百计,其中的一些优秀成果,例如:关于堆垒数论研究(华罗庚)、关于湍流理论研究(周培源等)、《多原子分子振动光谱及结构》(吴大猷),获国民政府教育部学术评议的一等奖。而获得二等奖的则有:关于数理统计的研究(许宝騄)、关于概率论与数论的研究(钟开来)关于热学理论的研究(王竹溪)、关于重水的研究(张青莲)、《中国古生代地层之划分》(孙云铸)、《川康滇铜矿纪要》(冯景兰)、《大气之涡旋运动》(赵九章)等,从名单可见,获奖者基本分布于全院各系,“青年学者”在其中占有很大比例。

在西南联大理学院,科研成果最丰盛的是物理系。抗战八年,西南联大物理系在国内、外发表了近百篇论文;所涉及的领域有:广义相对论研究、湍流理论研究、原子、分子结构及光谱研究、热力学研究、统计物理研究、介子理论和量子场论研究、核物理研究、X线吸收和晶体结构分析研究、电子学研究、生物物理研究等。在抗战的艰难环境中,能做出这些科研成就,即使拿到国际上相比较,也是处于前列的。物理系的教师群体,几乎全体都在课余时间,投入科研之中,充分显示出了浓厚的,团结、民主、和睦、催人奋进的学术环境,和救国、勤奋、进取的学术风气。其中:周培源、吴大猷、王竹溪、余瑞璜等人的研究成果,在国际物理界引起重视。

吴有训1938年受清华大学委托,应国家冶金工业等方面急需,在昆明大普吉简陋的土坯房屋里,创建起中国首个金属物理研究所并兼任所长,他为此事付出极大的心血和努力。由于他本人担负的西南联大各方面工作太繁重,实在无法脱身专门做研究,故电邀曾随他做研究、当时正获英国曼彻斯特大学博士学位的余瑞璜先生,回国担任该研究所副教授,专做金属物理研究;据余瑞璜院士回忆:“(那时)我的(英国)导师布拉格教授,正要我到其父老布拉格教授主持的英国皇家研究所工作,……当时我妻女都在身边,本可留在英国过安定舒适的生活,且皇家研究所工作还有成大名的机会,……也是敬爱的吴先生的高尚品德感召着我,使我毅然放弃了这个机会,决心带妻女回祖国[8]”。余瑞璜先生在清华金属所期间,1942年在《Nature》发表4篇论文,开辟了X光强度统计学的科学领域,在国际物理界引起重视。清华大学金属研究所,是抗战期间国内仅有的几个能进行近代物理实验研究的机构之一,并为中国培养了后来在冶金学科方面的骨干,例如后来被誉为“中国粉末冶金之父”的黄培云教授,就是从金属所考取公费留美学习非铁冶金的。同时,金属所也是在十分困难的抗战环境中,清华的科研工作引以为骄傲的成就之一,从《梅贻琦日记》可见:1941年清华大学30周年校庆,金属所的展览、演示和研讨会,是校庆学术活动的重要内容。

中科院前院长周光召院士也指出:“在日寇狂轰滥炸……的恶劣环境下,吴先生带领一批同事,……居然一年左右就使金属物理研究所初具规模,开始研究工作。……为我国金属物理学科培养了一批骨干人才,如余瑞璜、王遵明、黄培云、孙珍宝、向仁生、赫祟本(后转为海洋物理)、黄胜涛、胡玉和、周国铨、王振统等,从而为以后的发展奠定下基础[2]”。

吴有训是中国物理学会主要创始人之一,在1936年~1946年一直担任学会会长(理事长)。他认为:在抗战期间,生活艰苦、环境恶劣,坚持学会活动具有特殊重要意义,因为每次年会展示的学术论文,都充分体现出学者们的“价值”,并且相互促进、推动学科发展、同时增强了信心。因此他在西南联大理学院的七年期间,克服了重重困难,先是在日机频繁轰炸下的昆明、重庆等城市,坚持做到了每年组织一次学术年会,并从1942年起始,年会分散在昆明、重庆、成都、城固(陕西),遵义、桂林,各地区举行,1943年吴有训还特地赶到桂林广西大学主持该地区的年会;由于学会工作始终不辍,而形成了在战争环境下,会员人数仍逐年增加的良好局面。西南联大物理系实际上成为抗战期间中国物理学的“中心”,同时也推动了西南联大物理系更进一步做好科研。

吴有训1940年当选中央研究院评议会评议员。评议会在抗战最艰难的1941年,委托他创办院刊《科学记录》(Science record)并任主编。该刊是我国首个也是唯一的对外进行自然科学学术交流出版物,第一期专载抗战中、国内在自然科学领域有创造性的研究论文。当年曾参与此项工作的高鼎三院士,对此事有下述回忆:“……(刊物)内容包括天、地、生、数、理、化及工程技术各科基础研究专著。吴先生为此留下我作为助理编辑,……文章限用英、德、法三种文字,……论文学术水平是很高的,作者凭我能记忆者有,数学:陈建功、苏步青、陈省身;气象:赵九章;地质:斯行健、张文佑;生物:贝时璋、谈家桢、伍献文、朱冼;化学:黄鸣龙、张青莲;物理:束星北、马仕俊、王淦昌、余瑞璜、张文裕等。该刊第一期于1943年在成都印刷出版……[9]”。《科学记录》记录了中国科学家在抗战的艰难环境中,不曲不挠,仍然孜孜不倦的从事科研,因此它的发行,在国际科学界形成很大影响。

西南联大理学院在抗战期间的科研成就和为了中国的科学进步所进行的努力,得到了当年学界的充分肯定。

2、西南联大理学院实施“通才人才”培养,首先要求学生基础知识宽、厚、扎实,同时十分重视课程的系统性,十分重视通过高质量、深入的讲授和掌握实验能力、以及在课程中直接反映世界科学的新发展,使学生对专业知识能有深刻理解,来努力追求“完美”的通才教育,并因此而处于当时国内高校之前列;其教育目标是:要使学生真正地打好扎实基础、为进一步深造或发展做准备。这也是吴有训大学教育思想主要的具体教育方针,即:重基础(一是要实行通才教育,一是要理论知识与实验能力并重),重质量。

西南联大理学院一年级课程,其共同必修课除国文、外文外,还有中国通史,微积分,自然科学基础课二门(根据不同专业,从普通物理、普通化学、普通生物、普通地质中选学),社会科学基础课一门(从政治学概论、经济学概论、社会原理中选学),均由学识造诣深厚的知名教授担任,据韩德馨院士的回忆:“记得当时理学院各系一二年级开设基本课程的教授有:朱自清、王力、闻一多、罗长培、沈从文的国文,潘家洵、叶公超、柳无忌、钱钟书、莫泮芹的英语,冯至、洪谦、杨业治的德语,吴达元、闻家驷、陈定民的法语,江泽涵、杨武之、郑之蕃、曾远荣的微积分,陈省身的微分几何,姜立夫的高等微积分,吴有训、赵忠尧、霍秉权、郑华炽的普通物理,周培源的力学,高崇熙、邱宗岳的分析化学,杨石先、钱思亮、孙承谔、刘云浦的普通化学,陈桢、李继桐的普通生物,张席提、谭锡畴、米士的普通地质,陈岱孙、肖蘧的经济学,张奚若的政治学,雷海宗的中国通史等……[6]”;之所以这样安排,就是为使学生能有宽、厚的基础知识。以上课程共占约50学分,学生进入二年级后就要面对各专业的基础课,和一系列选修课。在校学习4 年,须修满132学分且各学期体育及格才能毕业。

由于名师荟萃,而人才济济,并且团结一心、教育救国,共同追求把教育做到“完美”;大学本科课程,由几位名师合作讲授,充份发挥各自专长,并由教授者编出该项教材,而使教学获得更好效果,达到了更高的水平。如化学系将工业化学分为:无机工业化学和有机工业化学进行讲授;将高等理论化学分为:统计热力学、应用热力学、原子价、来分别进行讲授,由于化学系拥有众多具有专长的教授,对高等理论化学的内涵分得很细,讲授得十分深入。又如生物系将普通植物学分为:形态学、生理形态学、分类学、来分别进行讲授等等。吴有训不仅提倡、鼓励和重视理学院各名师将各自专长编写成教材,而且自己带头作出表率,百忙中在农舍油灯下编写了《近代物理教材》,该手迹现在还保留有二百余页,清华大学物理系郭奕玲教授曾看过,他认为:“……吴有训在备课时参阅了当年最权威的科学论著,及时地把最新科学成果反映到教学之中,其书写之工整、选材之细致、备课之精心,实在令人钦佩……[10]”。

同时还应特别说一说吴大猷先生此期间在教学方面的贡献,据韩德馨院士回忆:“……(吴先生讲授)电磁学、近代物理、量子力学、古典力学,听课的有学生也有青年教师,先后有林家翘、胡宁、杨振宁、黄昆、张守廉、黄授书、李远荫等,以后又为李政道、朱光亚、唐敖庆、王瑞骁、孙本旺等人讲授近代物理、量子力学,为年青一代打好基础[6]”。吴大猷先生在抗战期间极其困难和恶劣的条件下,对中国的科研和教育事业,都做出了很突出的成就,是十分难能可贵的。

虽然处于艰难的抗战时期,实验的条件十分困难,但在有关教师的积极努力下,西南联大理学院各专业都按照基本要求,努力开出了实验课,例如物理系就利用1935年清华提前运出的部分设备,在简陋的平房里建立起:普通物理、电磁学、光学、无线电、近代物理等五个实验室,基本保证了对学生的全面培养。生物系因陋就简的开出了:动物生理、植物分类实验(标本)室,和比较解剖学、脊椎动物学、无脊椎动物学实验室,保证了教学质量,并充分利用云南的植物、动物资源,到野外采集标本,丰富了教学内容。化学系则由于清华提前运出的部分设备、试剂被日机炸毁,而南开只抢运出少量图书,北大则未运出什么东西,故只能靠联大开办时在香港购置的一些设备、试剂来维持,因此面临缺少设备和试剂的难题;当时中国落后,所有的设备和试剂几乎全靠进口,但在抗战的环境下这是无法实现的,因此使学生实验能力培养受到一定影响。地质系坚持以“野外”为地质科学第一实验室,韩德馨院士回忆“……教授都把野外工作当作他们教学的重要组成部分,都亲自带领学生参加各种教学实习和生产实践,亲自传授野外工作方法,使学生终身不忘……[6]”

西南联大理学院对“完美”通才教育的追求,既体现了当年西南联大理学院教师群体的“教育救国”精神,也充分展现了当年西南联大理学院教师群体的“救国、团结、勤奋、进取”的学术风尚。同时,更是富有成效的:在艰难的抗日战争环境下,为中国培养出了一大批有扎实基础知识的理科大学生,其中许多人以后脱颖而出,成为国内、外的顶尖级科学人才和著名学者。

3、重视研究生的培养。充分发挥了“青年学者”群体的学术优势作用,使研究生教育取得了很好的成果。

西南联大研究生的选拔是由三校各自进行的,周光召院士曾就当时清华大学在这方面的一些情况,作过如下阐述:“……在吴(有训)先生、叶(企孙)先生等前辈积极建议和大力支持下,梅贻琦校长1939年夏决定恢复清华研究生院(北大、南开也相继恢复),使战时大学毕业生在国内即有深造的机会。当年就招考新生,并让旧生复学。……吴(有训)先生任理科研究所所长,下设算学、物理、化学、生物、地质五个学部。其中物理学部的谢毓章、黄授书、杨振宁、张守廉、应崇福等诸先生都是抗战时期先后复学或考入物理学部深造后毕业。钱伟长先生1939年复学研究生院,很快考取公费留英出国深造[2]”。

研究生的教育,则是由西南联大各学院统一组织,会同有关各系具体进行的。而理学院研究生教育中办得最为突出的,是西南联大物理系的研究生教育;其主要特点,就是充分发挥了“青年学者”们这一具有开创和突破性能量群体的学术优势作用。物理系的研究生课程,就是请周培源先生和吴大猷先生、王竹溪先生这二位当时的“青年学者”、共同担纲的,并且吴、王二位先生,是承担物理系的研究生课程量最多者。

西南联大理学院物理系的研究生共毕业7人,他们是:1942年,谢毓章。1943年,黄授书。1944年,杨振宁、张守廉、黄昆。1945年,应崇福。1946年,杨约翰。上述七人中除黄昆属北大外,其余六人均属清华。其中杨振宁荣获1957年诺贝尔物理奖,黄昆、应崇福当选中科院院士。

杨振宁教授曾回忆他在西南联大物理系的大学生活,并充分肯定了教学的成功:“西南联合大学是中国最好的大学之一。我在那里受到了良好的大学本科教育,也在那里受到同样良好的研究生教育,直到1941年取得硕士学位。……课程都非常有系统,而且都有充分的准备,内容都极深入。直到今天我还保存着王竹溪先生教授量子力学的笔记,它对我仍是有用的参考资料”,“在联大给我影响最深的两位教授是吴大猷先生和王竹溪先生……吴先生和王先生引导我走的两个方向———对称原理和统计力学,一直是我的主要研究方向”。

吴有训除重视国内研究生的培养外,同时对恢复当时用庚子赔款的留美公费生(即赴美进行研究生培养)考试一事,极为关注,因为这是当年中国培养高级科学人才的主要途径。当时他受聘为教育部学术审议委员会委员,他多次向有关部门呼吁尽早恢复留美公费生考试。1940年国民政府教育部决定恢复清华大学招考留美公费生。周光召院士曾就当时这方面的情况,作过如下阐述:“……(清华大学为此)设考试委员会,由梅校长任主席,吴(有训)、叶(企孙)二位先生和施嘉炀先生等分别任委员,所有考试规则,录取标准以及各科命题,阅卷之人选,悉由该会决定。抗战期间共招考了二届,1940年8月(第五届)、1943年8月(第六届)。招考专业的设置及名额,经过委员会仔细研究,根据发展趋势和近期国家的急需,照顾到各方面,纯科学与应用科学并重,也照顾到人文科学,特别重视属于国防及以后建设迫切需要的学科,如航空结构及发动机工程、造船工程、无线电工程及汽车工程等十门。汪德熙、胡宁、黄培云、屠守锷、吕保维、吴仲华、黄家驷、蒋明谦、陈新民、杨振宁、洪朝生、何炳棣等各位先生都是当年考取后留美深造的。……也为新中国的科学、教育事业造就了一批难得的高质量人才[2]”。

在梅校长托付下,吴有训在考试委员会付出很大精力,承担了很多的具体工作,他希望能做到选拔出国内最优秀的学生,赴美就读国内最急需的专业,回国为国家、民族服务。以至于黄培云教授一直都记得吴有训在他们出国前的讲话:“这批考生是各个学校里成绩最优秀的学生,所选的学科是经过反复研究的,都是国家很需要的专业,希望你们能够赶快回来发挥作用[11]”。这些留学生大多数人都及时返国成为国内有关专业的开创者或主要的骨干力量。

西南联大理学院的教师群体,在抗日战争烽火中所形成的救国、爱国、团结精神,以及浓厚的学术氛围和催人奋进的学术风尚,并由此迸发出了努力奋斗精神和忘我的工作热情,从而在教学和科研方面都做出了优异成就,这在当年就已经得到了学界充分的肯定。而时隔一个甲子后的统计数字,也证实了上述“肯定”的正确:西南联大理学院毕业生后来成为中、外院士者共约55人;特别是杨振宁、李政道(西南联大物理系肄业)获诺贝尔物理奖,形成了中国大学教育的“突破”,另外还有2人获我国“两弹一星功勋奖章”;至于其他的为中国科学、技术、教育工作做出各方面重要贡献、并成为各种专业学科的学术带头人者,更是不胜枚举。

担任八年抗战期间西南联大理学院院长的这段学术经历,也使吴有训大学教育思想获得了成功的实践与发挥。

关于吴有训的大学办学思想构筑形成之讨论

综合上述吴有训在西南联大理学院的教育实践,可见吴有训在西南联大理学院的办学,是以学术水平的实践、学术道德的实践、学术价值取向的实践、三者共同的推动来进行的。具体来说就是:1、以吴有训大学教育思想(当时属于国内教育科学的前沿成果),作为他办学的学术水平支撑,这也是他的办学思想得以构筑形成的基础条件。2、他自身以始终如一的坚持了“重学术、做实事、轻名利”精神、的行为示范,做到了“以德服众”,而得到教师群体多数人的支持、赞同,使三校的理学院同仁团结在他周围,他能及时地组织教师群体,充分发挥了三校联合后所形成的学术优势,在艰难的抗战环境下,共同团结、奋斗,取得了很好的教育成效;这既是意味着他的办学学术道德实践的成功,也决定了他的办学思想因具有学术道德支撑,而能够顺利的推行,所以是有存在的意义和价值的。3、他从“学校应该是教授与学生自己的。一所理想的大学,应以培养人才和研究学术为惟一目标”这个他的办学核心学术价值取向出发,结合“教育救国”这个当时的主题,主导在西南联大理学院形成了“救国、团结、勤奋、进取的学术风尚”和“民主、包容、和睦而又催人奋进的学术氛围与环境”;并做到了“青年热情、单纯,教师对他们应倍加珍惜,爱护、保护和培养他们成才、为祖国为民族服务。在国家民族危亡关头应支持他们献身斗争;但是对于国内政见分歧,教师首先要尽力避免波及学生人身安全,教师要尽力保护学生,要避免使学生陷入争斗之中而遭受伤害”,等诸项要求,作为他具体的办学学术价值取向。这也就决定了吴有训的办学思想,完全是为了国家、民族的科学、教育进步;并且又具有明确的实践指导原则,因此是富有实际生命力的。

正是上述从:办学学术水平、办学学术道德、办学学术价值取向、等三个方面的支撑因素,构筑形成了吴有训的大学办学思想。

还应该特别指出,在中华民族面临危难,三校临时组合、共克时艰的困难时期,是西南联大物理系,带头推行了吴有训的大学办学思想。按韩德馨院士回忆:“西南联大物理系是一个人才荟萃、专家云集的大系。……吴教授不仅是学术带头人,也是教学和科研事业中的核心,创造出良好的、民主自由的、紧密团结的好气氛,为工作的开展铺平了道路[6]”。所以,应该说吴有训的大学办学思想的推行,是以西南联大物理系为起点,并逐步得到了西南联大理学院的接受。

吴有训的大学办学思想,经过八年抗战的磨砺而日臻成熟,并逐步的为当年学界所熟悉。

1945年抗战胜利后不久的8月中旬,国民政府教育部发表了吴有训为他的母校国立中央大学校长的任命;使他面临了新的挑战。

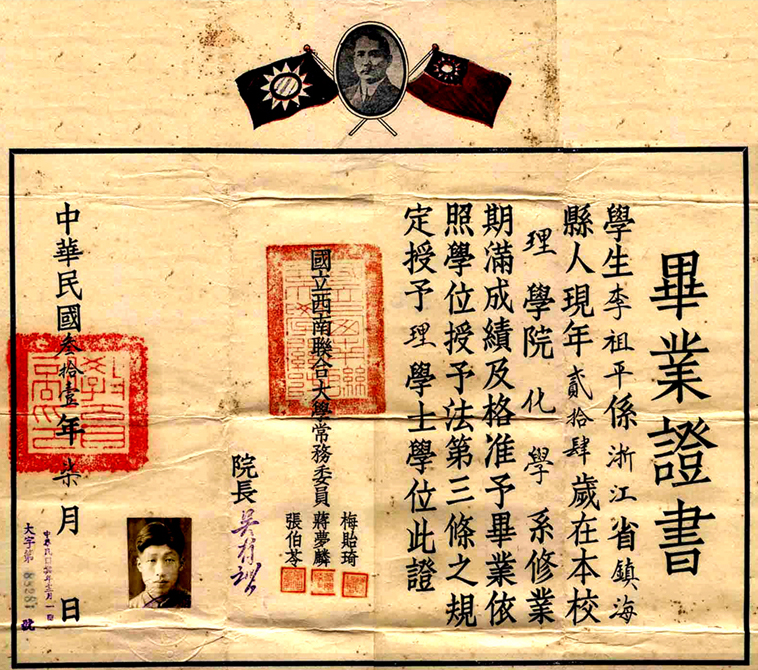

国立西南联合大学理学院的毕业证(该毕业证书由上海同济大学李名宪教授提供)

参考史料

[1]梅校长致吴有训信,1940、6、22、见《清华大学史料选编三(上)》P.68。

[2]周光召:《吴有训论文选集“序言”》

[3]羊克:《校长吴有训先生》《中大新闻》,中央大学学生自治会编,1947年6月29日。

[4]葛庭燧:《科学无国界、科学家有祖国》,载《吴有训百年诞辰纪念文集》,中国科学技术出版社,1997年,第32页。

[5]胡玉和:《怀念吴有训老师》,载《吴有训百年诞辰纪念文集》第65页。

[6]韩德馨:《怀念我们的理学院院长吴有训教授》,载《吴有训百年诞辰纪念文集》第80页,81页。

[7]见郭奕玲、沈慧君:《吴有训的科学贡献,下编,吴有训的演讲、文稿和谈话》,第150页。

[8]余瑞璜:《我的老师吴有训先生》,载《吴有训百年诞辰纪念文集》,第6页。

[9] 高鼎三:《怀念吾师吴有训先生》,载《吴有训百年诞辰纪念文集》,第74页。

[10]见郭奕玲、沈慧君:《吴有训的科学贡献,附录六:吴有训在清华大学》,第234页。

[11]见王珺:《“中国粉末冶金之父”黄培云》,载《东方早报》2012年2月15日。