清华大学建筑学院 许懋彦 董笑笑

摘要:清华大学1950年代进行的校园规划奠定了如今清华大学东区的校园格局,当重新审视这一结构性的转变时,我们发现,本次校园规划一方面处在与诸多事件的持续互动中,不仅和建国初年的思想政治运动及院系调整有关,而且和行政力量、基地情况、国际形势和建筑思潮直接联系在一起,更是新北京城市总体规划的一个有机组成部分;另一方面,这些重要的历史事件造就了1950年代清华大学校园规划中的轴线并列的特征,并通过京张铁路的东移最终实现。

一 前奏和转换

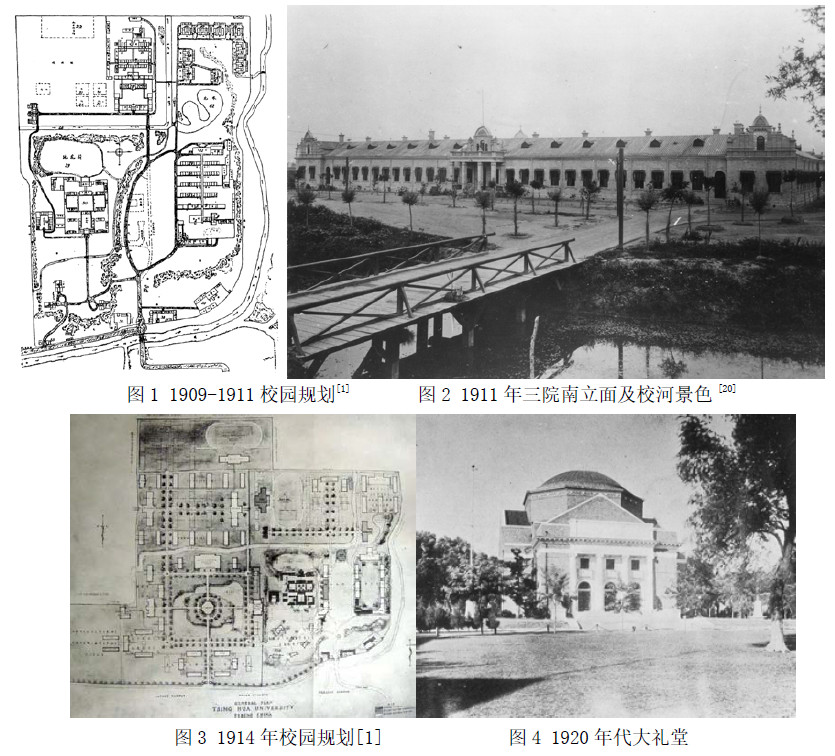

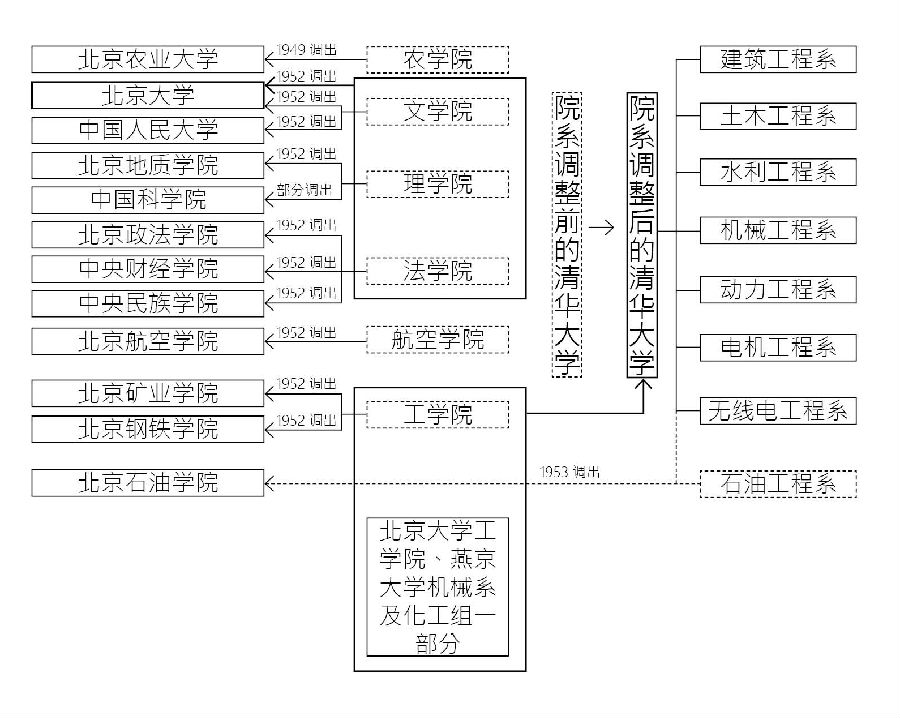

1949年以前,清华大学已有过三次校园规划,分别是:1909-1911年由校园工程承包商埃米尔·斐士[1](Emil Fisher)完成的清华学堂前期建设。本次规划基于清代清华园旧址建设游美学务处肄业馆,即留美预备学校,保留了皇家园林的山水骨架,奠定了从校门(现二校门)到清华学堂、工字厅一线的基本格局(图1,图2);1914-1924年由美国建筑师亨利·墨菲(Henry Morphy)完成并部分实施的清华学校规划。1912年,清华学堂升格为清华学校。1913年,曾任孙中山英文秘书的周诒春任清华学校校长,开始设想将清华学校改为大学,次年周诒春邀请其校友亨利?墨菲分别以清华学堂区域以及近春园遗址(亦称荒岛)区域为中心分别建立留美预备学校和新辟大学部,并最终建成了清华早期“四大建筑”,即大礼堂、科学馆、图书馆(一期)和体育馆(图3,图4),基本建立了如今清华大学西区的主要构架,并为今后校园发展为大学预留了可能;1930-1937年由建筑师杨廷宝完成并部分实施的国立清华大学规划。1928年,国民政府接管清华学校,将之改为国立清华大学,罗家伦任校长,基泰工程司被委托进行校园规划,这轮规划将上一轮设想中的留美预备学校和大学部合并成一个完整的校园,意图适应清华由“学校校园”升格为“大学校园”的需求。最终建成了校园“新四大建筑”即图书馆(二期)、生物馆、气象台和明斋(图5,图6)。1931年,梅贻琦接替罗家伦成为清华大学校长,沈理源随之接替杨廷宝承担校园设计,其代表作为化学馆,但他并未完全执行杨廷宝的校园规划,而是保留了荒岛区域的古迹,为清华校园保留下了这一重要的历史层次感。1938年到1946年清华校园被日军占领[1]。1946年到1949年清华大学在北平复校并逐步进行校园修缮和扩建计划。1948年底,人民解放军接管清华园,清华大学开启了一个新篇章。

(图片来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_b90b5c020101b3bc.html)

????

(图片来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_b90b5c020101b3bc.html)

自新中国成立,清华大学面临诸多前所未有的转换。这其中,首先是社会政治制度的剧变,在新的政治制度下,新中国在1950年代的初期开始对旧社会各方面进行社会主义改造。随着政治制度的转变,高等教育的服务对象、培养目标都发生了根本变化,党和政府进一步加强了对高等教育的管理,并将教育目标转变成:“为工农、为社会生产建设服务” [4]。同时,建国初期受国际形势的影响,中国与苏联结盟的背景下,在全面学苏的背景下,中国的教育制度开始全方位的向苏联学习。同时,为适应当时社会经济建设的需要,高等教育开始进行轰轰烈烈的院系调整。

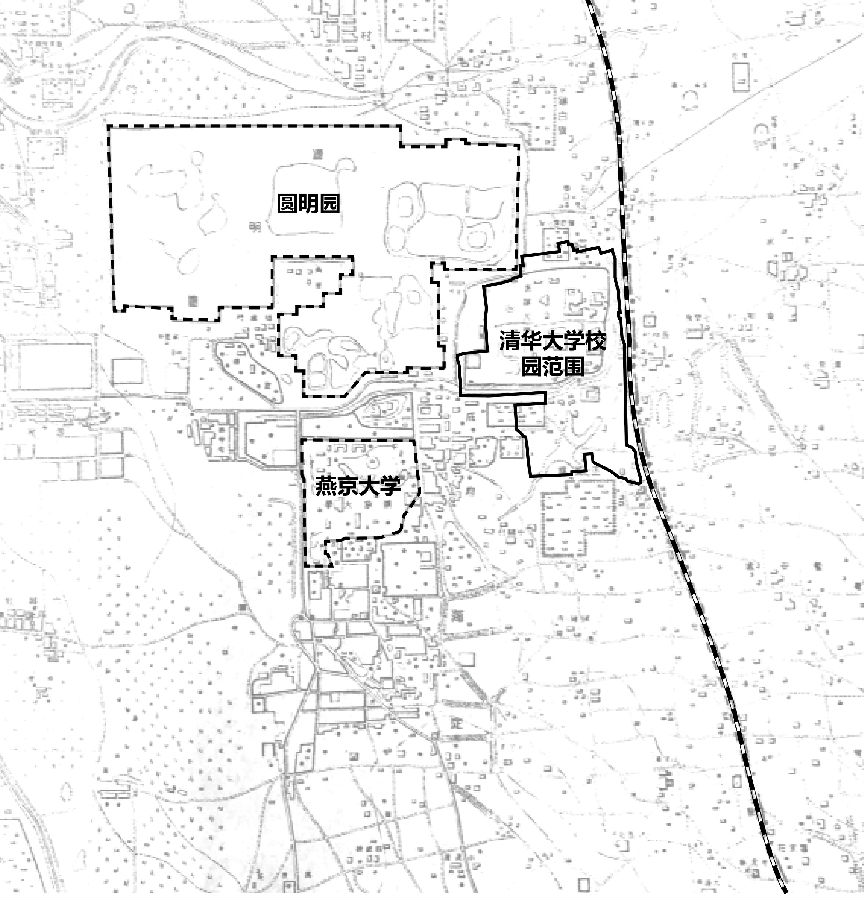

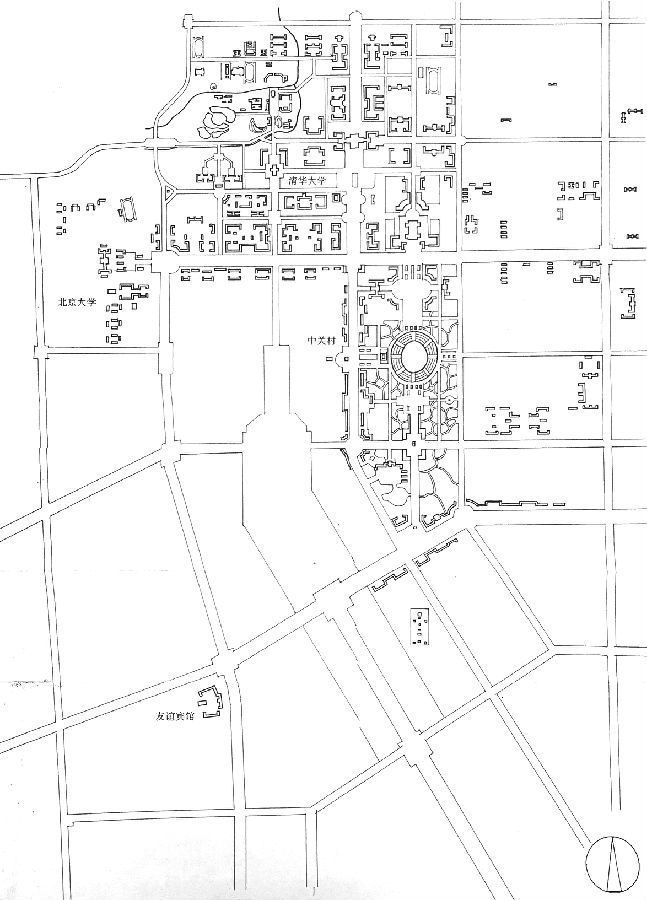

其次是城市的转换,1949年9月,北平更名为北京,成为新中国的首都。从建国初期的北京城市总体规划开始,清华大学和燕京大学(北京大学)及八大学院(北京矿业学院、北京石油学院、北京地质学院、北京钢铁学院、北京林学院、北京农机学院、北京航空学院、北京医学院)在内的京西北郊已被完整的纳入到总体规划,并在1950年代初期的“文教区”专项规划及伴随进行的几个重点院校的校园建设中正式成为北京重要的城市分区机能和有机组成部分。

最后,从清华大学校园所处的具体基地看,北京西北郊经历了从京郊苑囿区转变为京郊农业区域并最终随着文教机构的迁入快速的“城市化”成为文教区,清华大学校园由原本外围的独立空间转变为城市的一部分。

正是在这种根本性的转变背景下,1954年前后,清华大学诞生了新中国建国之后的第一版校园规划,成为清华大学至今九次校园规划中最为独特的一版,发挥了承前(1949年前的3次校园规划)启后(1950年代后的另5次校园规划)的作用。

二 新中国的思想政治运动和院系调整

1954年开启的校园规划和东扩并不孤立,它处在建国初期一系列历史事件的递进的波浪中:新中国持续进行的思想政治运动有力的改造了原本散沙的知识分子,统一了他们的思想和行动,进而得以推进清华大学在内的中国高校的管理体制和教育体制的改革,并顺利完成中国高等教育史上的最重要变革——院系调整,为了应对这一系列变革带来的变化,清华大学在1954年校园规划和东扩之前进行了短时间并不理想的应急校园建设。这一系列波动最后凝固成了1954年开启的校园东扩的基础和动力。

1. 新中国的思想政治运动和高等教育制度改革

1950年代初,为了改造知识分子,将思想涣散、各自为政的知识分子转变为新中国建设的重要力量,全国掀起了一系列思想政治运动,除一系列不间断的思想学习及抗美援朝、“三反运动”外,与高校和建筑学领域知识分子直接相关的思想政治运动概括起来主要有:“忠诚老实政治自觉”运动(1951-1952); “清理中层”运动(1951-1952);“批判《武训传》”运动(1951-1952);文化教育战线和各种知识分子的自我教育和自我改造运动(1951-1952); “文学艺术界整风学习”运动(1951-1952); “胡适思想批判”运动(1951-1952); “肃清胡风反革命集团”运动(1950-1956)[6]。

教育领域的制度改革也和思想政治运动同时进行,并相互配合,成为社会改造特别是高等教育改造的重要内容。1950年,政务院发布《关于高等学校领导关系的决定》,规定了全国高等学校“由中央人民政府教育部统一领导为原则” [5],同时期持续进行的思想政治运动一定程度的改造、统一了知识分子的思想。因此建国前存在的那种高校和政府间的冲突、合作并存的关系已不复存在,取而代之的是在党和政府集中领导下的“听从领导、服从大局”的大格局。经过建国初的三年思想政治运动和高等教育领域的制度改革,新中国初步完成了高等教育领域的思想统一,党和政府逐渐在高等教育领域完成了制度改造,高等教育成为了社会主义经济、政治和文化建设的一股强大推力。

2. 院系调整中的清华大学

院系调整是高等教育改造和全面学苏过程中至关重要的一环。新中国成立后,由于长期战争带来的经济困难,再加上敌对国家的经济和政治封锁,发展生产、恢复经济于是不仅成为全国的中心任务,也成为新中国高等教育的主要目标。因此,与重工业、国防工业及与此密切相关的地质、建筑等理工科成为院系调整的重点。此外,新中国的建立,教会大学和私立大学的存在从性质上已不能适应新的政治制度和人才培养目标,因此,整合原教会大学和私立大学,最终将之改造成为适应社会发展的“新型大学”也是院系调整的目的之一。

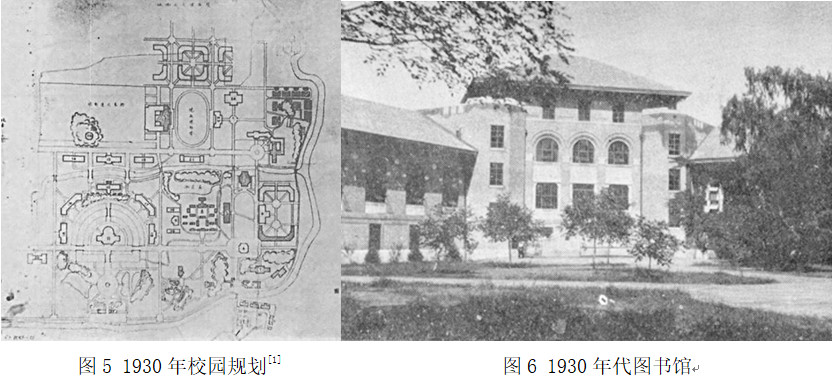

1951年11月,教育部在全国工学院院长会议上决议,“将北京大学工学院、燕京大学工科方面各系并入清华大学。清华大学改为多科性工业高等学校,清华大学的文、理、法三学院及燕京大学的文、理、法方面各系并入北京大学”[4]。随后在次年五月根据《1952年全国院系调整方案》,清华大学文科部分系科转入北京大学、中央财经学院、北京政法学院等学校。与文科的调整相对应,清华大学取消理学院,原理学院中的物理、数学和化学系被调整到其他学校[5](图7)。经过院系调整,清华大学完成符合国家经济发展方向的变革,在随后的时间里,以其工科特长持续的为国家在重工业和国防工业领域的建设培养了大量的专业人才,为新中国的经济发展贡献了自己的力量。

图7 清华大学院系调整示意图

(根据清华大学新闻网·校史连载之十二《面向工业化建设的院系调整》配图整理绘制)

3. 1951-1952年的校园应急建设

1951-1952年间,为了适应院系调整和招生扩大带来的校园使用者规模的变化,清华大学进行了大量的应急校园建设。为了更好的统筹和协调北京西北郊的文教区建设,北京大学、燕京大学和清华大学在院系调整的过程中联合组成了建校委员会(“三校建委会”),由周培源任主任,何东昌和施嘉炀任副主任,梁思成、张维和张龙翔分别任设计处、工务处和财务处处长,统一协调和组织三校的院系调整和后续的发展工作(图8,图9)。彼时,为了适应国家对人才的急切需要,清华大学扩大了招生,1949年解放军北平军事管制委员会接管清华园时,全校学生总数约为2300人,至1952年院系调整前,学生总数约为3080人,至1952年院系调整之后学生总数为5078人[3],原有校舍已无法满足新的教学和科研规模的需要,急需大量的校园建设,但同时因为全国范围的社会主义改造运动,私营建设机构全线瘫痪而公营建设机构还未形成,因此三校建委会组织300余名清华大学建筑系和土木系师生参加了清华大学的设计、备料、招工、管理和施工的全过程,受经济条件所限及“三反、五反”运动的影响,校园建设强调 “因陋就简”的原则,以满足过渡性的急需,在没有统一规划的状态下仓促建成了一大批教室、教工和学生宿舍(图10,图11),其建成数量几乎为1949年前校园建筑面积的一半。此阶段的校园建设解决了眼前的问题[10],大大缓和了学校迅速发展而产生的用房紧张的矛盾。但是,由于缺乏周密的总体规划,对校园的扩展方向估计有误,致使西大饭厅布局位置过于偏西,在1-2公寓家属宿舍中没有设置厨房,1-17宿舍通仓式平面影响使用,均是建筑标准偏低,对校园生活缺乏认识所致,结果影响了校园的长远建设 [12]。(图12)

图12:1951-1952年的校园应急建设

(黑色填充部分为1951-1952年的校园应急建设,浅灰色为1948年校园建设情况,黑色细线为1954年校园边界。)(黑色填充部分:1-1~17宿舍;2-北大饭厅;3-十饭厅;4-立斋;5-诚斋;6-西大饭厅;7-新航空馆;8-新航空馆南小屋;9-荷花池1、2宿舍;10-荷花池员工食堂;11-阶梯教室;12-强斋;13-第一教室楼;14-1~5区住宅;15-1、2公寓;16-数学所平房;17-数学所楼房;根据参考文献[21]及[17]绘制)

随着国民经济的恢复和发展,在一定的长远规划下进行计划有序的校园建设不仅成为可能,也是一种必要。因此,1952年底蒋南翔校长到任后,立即在次年初成立 “校基本建设委员会”及其常设机构“基建办公室”,统筹新阶段的校园规划和发展,并为后续的校园工程建设进一步成立了“54年建校委员会”,通过吸收各方经验,在校内基建办公室成立了设计科着手进行新一轮的校园建设。经过院系调整在内的“内容改革”之后,适应内容的“空间改革”也开始着手进行。

三 1954年清华大学校园规划和东扩

在“全面学苏”的潮流下,新的校园空间肩负着超越校园本身的宏图。为了实现这个复杂的宏图,满足新的大量性空间需求、也为了吸取1951-1952年校园应急建设的教训,校园边界的扩张势在必然。在校园扩张中校长的意志发挥了重要作用,1954年开始的校园规划和东扩始于校长意志,这种意志又紧紧和现实的用地条件联系在一起,最终又由校长的奔走东移了东扩的最大障碍——京张铁路。除了校长的意志,校园空间具体设计者也发挥着重要作用,他们通过一轮又一轮的尝试试图找到平衡各方取向的设计方案,可以说,是天时——宏观的时代潮流、地利——现实的用地条件、人和——促成校园东扩得以实现并一定程度实施的各方,三者共同实现了清华大学校园规划历史上的第三个并列校园轴线的方案。

1. 校长蒋南翔

蒋南翔于1932年考入清华大学,在“一二九”运动期间曾作为运动的领导者之一,并在抗日战争、解放战争中,直至解放后一直从事青年工作。1952年的最后一天,深受党中央信任并具备丰富青年工作经验的共产党员蒋南翔正式就任清华大学校长(图13)。

图13:蒋南翔校长[18]

1954年开启的校园规划和东扩进行初期,时任建筑系教师的吴良镛先生曾提出了分散设置各系馆的方案,但是,由于蒋南翔校长主张建设苏联莫斯科大学集中式主楼,最终采用了建设集中主楼及相应的校园前区的规划方案[10]。通过这种必然而又特殊的方式,包括清华大学扩建的东区在内,大部分1950年代新建和扩建的大学校园都强烈的受到了莫斯科大学主楼区域的影响。新的校园不再采用大礼堂轴线的“美国模式”,而是代之以“苏联模式”。在有限的经济条件下,以高效的方式完成了新中国的新气象在清华大学的空间化。

2. 东西南北中

几乎与实现一个苏联式的宏伟校园同步的则是一个更为现实的问题,即东西南北中,新的校园向何方发展?

东。虽然已在东侧有零星的校园建筑,1954年前后的清华大学校园东侧大体以京张铁路为界,再往东为大片农田。尽管有京张铁路为阻,东侧的用地不仅没有拆迁困扰且可沿南北轴扩展,足以承载新的校园。但在1953年,与东侧农田相邻的北京林学院正在进行快速建设,林学院用地较为紧张,正考虑向西扩展。于是清华大学在进行校园规划和东扩的过程中,与正在伺机西扩的北京林学院产生了用地纠葛:“正当新校址加速建设之际,清华大学向高教部反映意见,提出铁路以东为清华大学规划用地。李相符院长再次到高教部说明购地经过并向清华大学做了说明,因有周恩来总理对北京都市计划委员会的指示,故清华大学收回了意见。” [14]这足以证明在清华大学东扩的过程中,校园所处的基地已远非以往的西北郊,而是一个动态发展的城市的一个有机组成部分;(图14)

图14:清华大学周边地形(1950年)

(根据参考文献 [22]绘制,底图为《1950年北京西北郊地形》)

西。自清华学堂成立,熙春园西侧的近春园划入校园以来,清华就已近乎紧邻西侧的圆明园,1952年院系调整后,于此见缝插针的建造了西大饭厅等建筑,使本来已经紧张的西侧用地更为密实,在西侧无可利用土地且圆明园用地不可侵占的条件下,西扩几无可能;

南。校园南向也不存在扩展的可能。一方面,清华校园南侧有村庄,南扩有拆迁的困扰,再加上中科院在1952年后陆续选址于南侧,南扩将难以获得足够的校园用地以放置一个具备完整新轴线的新校园;另一方面,从功能分区的角度看,原校园南侧为教工生活区,新校区若布局于南侧则会造成生活区置于两个教学区之间的局面,形成不合理的校园功能分区;

北。校园北侧的用地由于圆明园用地的挤压而较为狭窄,新的校园布局于此不仅会造成新旧区域联系困难,同时由于原校园北侧为学生生活区,新校园布局于此同样会形成如布局于南侧的功能分区的问题(图15)。

中。1914年墨菲的校园规划和1930年杨廷宝的校园规划以近春园遗址(亦称荒岛)及周边区域作为用地进行新校园的建设,但1954年的规划却不具备这个条件。1954年前,荒岛北侧已经建成了气象台、化学馆、生物馆及西大饭厅等建筑,限定了由荒岛向北发展的可能,南向则为教工生活区,再往南将会有中科院的阻碍。因此,结合历史地图,综合东西南北中五个方向的用地发展分析,东扩是唯一的可能。

图15:圆明园及清华大学周边地形图(1954年)[21]

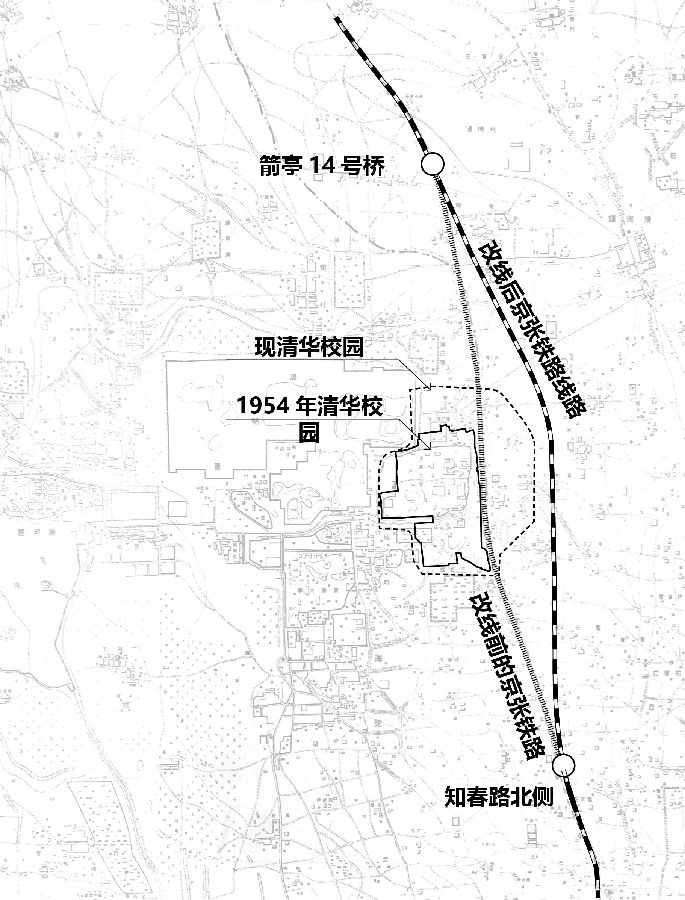

3. 京张铁路东移

清华校园东侧的京张铁路是校园东扩的关键所在:倘若京张铁路一直存在,那么东扩后的清华大学将被完整的切割成两个联系薄弱的校区,这样不仅影响校园风貌,同时也对清华师生的日常生活学习造成不良影响。但规划开展初期对于京张铁路,清华大学尚未有明确的解决方案,因此在1954年开始的一系列校园规划中,不仅可以发现默认原京张铁路贯穿新旧校园的事实,甚至在总图上设置了铁路道口的方案,也可以发现完全回避了京张铁路贯穿的问题,将其改线的方案:对此问题不置可否的纠结贯穿在一系列的校园规划方案中。

直到1954年底,蒋南翔校长主持召开了两次校务会议,最终在内部先行决定:“经考虑使用、投资及路东西关系问题后决定向东发展,集中建设。将来土木、水利、建筑、动力系的热力发电专业以及为一二年级服务的公共教研组留在路西;机械、电机、无线电及动力系的汽车拖拉机专业迁到路东,另建新楼”[12]。以此明确划分了学校的东、西两个功能分区(教学区分东、西两个,学生区在北和东北,教工生活区在西南),确定了清华和西郊文教区(北大、中关村)的关系,并确定了学校向东发展的远景规划[17]。1955年开始,经过蒋南翔校长的奔走和请求,清华大学获得了国务院领导的支持,最终于1957年,在其与铁道部、教育部的共同努力下,坐实了清华大学的东扩计划,并由铁路第三设计院设计,由北京铁路局施工,将当时的京包正线自知春路北侧(16.446KM)至箭亭14号桥(21.202KM)间线路东移800米,另建清华园新站。原定铁路改线工程于1959年7月竣工,实际完成时间为1960年3月底[19]。原京张铁路成功东移800米后实现了清华大学新、旧校园的完整,完成了1950年代清华大学校园东扩最为关键的一步(图16)。改线后的京张铁路原线路则成为西区、东区两个并列校园的分界线,即现学堂路,在原线路与新线路之间建设的清华大学东区则与原西区校园保持着一定的距离,既可方便到达也不相互侵占,形成了相对和谐的校园空间关系。

图16 京张铁路改线

(根据参考文献[19]及[22]绘制)

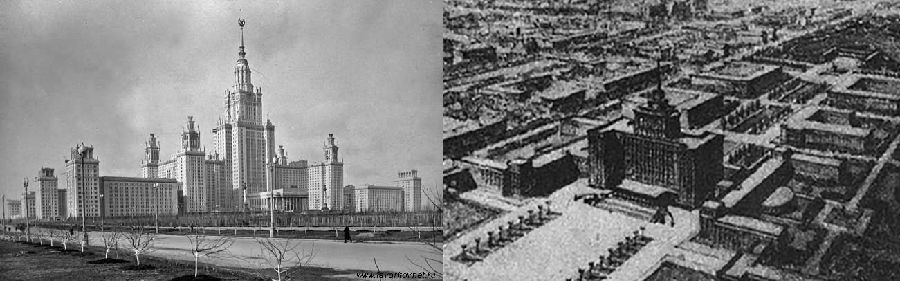

4. 校园空间和样式的移植:从莫斯科大学到清华大学

作为全面学苏的重要一环,无论从高等教育的角度还是建筑学科的角度,建造于1948-1953年间的莫斯科大学主楼及前区空间都无可争议的成为了清华大学的学习对象。

莫斯科大学的前身莫斯科帝国大学成立于1755年,十月革命后,更名为莫斯科国立大学,并在苏联第一个五年计划(1928-1932)中得以大规模扩建。主楼坐落于距离城市中心5公里的莫斯科西南郊的校区,是二战后斯大林投入了大量人力物力修建的新古典主义“七大建筑”之一。为表现二战胜利后社会主义城市所具有的优越性和国家民族的自豪感,莫斯科大学主楼及整个校园都通过大尺度、大规模的原则和俄国东正教传统建筑、俄罗斯民族建筑风格来进行装点 [13]。

受莫斯科大学主楼的影响,清华大学主楼为了在没有巨大空间的情况下表现建筑的大尺度,于是尽可能的在建筑中集合了更多的功能。在组织这些空间时,通过主次分明的新古典主义体量构图,来展现其英雄主义的面貌,同时,为了在保证合理的采光进深的情况下容纳更多的房间,附属部分的建筑通过转折的平面组织来形成我们所看到的“工”字型的平面。(图17)

图17 莫斯科大学(左);清华大学主楼区域(右)(1954年)

(左图根据https://www.msu.ru/en/info/Lengorien.html转绘,右图参见参考文献[3])

除了校园空间的移植,校园样式也是移植的重要一部分,并表现在作为突出范例的主楼建筑上,清华大学主楼从1954年到最终建成经历了从“样式移植”和“样式复制”,到“样式简化”的过程。1953年,中国开始第一个五年计划,在“一边倒”国策下,苏联的建筑思想成为了“全面学苏”的重要一部分,这其中,“民族形式、社会主义内容”即是这一移植的主要内容。最终这一口号以布扎(Beaux-Arts)的构图“语法”加上中国传统造型“语言”的方式呈现[26]。汪国瑜先生在1954年完成清华大学主楼设计过程稿即是此建筑思想的产物:主楼主体以经典的竖向三段式、横向五段式的构图进行组织,底层第一段为檐廊(柱廊),第二段为建筑标准段,采用竖向线条,立柱顶端配以雀替(斗拱)装饰, 第三段为收束的简洁线脚,在建筑的重要位置,比如主楼正中、四角和配楼端头的屋顶,设置如重檐塔顶、重檐攒尖顶、庑殿顶等中国传统建筑屋顶造型(图18,图19);除了在苏联建筑思想的影响下进行此时此地的创作,清华主楼也直接进行了样式复制:整体主楼以缩小版的莫斯科大学主楼展现,主体简洁,在建筑的屋顶上同样设置了尖塔顶(图20,图21);随着之后建筑界大屋顶批判运动的展开,关肇邺先生在1956年秋着手担纲主楼的设计,在汪先生和吴先生的前期规划及主楼单体设计探讨的基础上,继承了前者的基本格局,以独特的简约古典式样融合了苏联样式、建筑的实际功能、尺度和清华大学的建筑“文脉”等诸多要素,最终以简约典雅的样式物质化了主楼的建筑形象(图22)。

图18 1954年前后清华大学校园规划主楼方案草图,汪国瑜[16]

图20 莫斯科大学主楼(左)与1954年清华大学校园规划中的主楼(右)

(左图参见:https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_State_University,右图参见参考文献[20])

图21 1954年前后清华大学校园规划中的主楼效果图[20]

图22 清华大学校园主楼 [23]

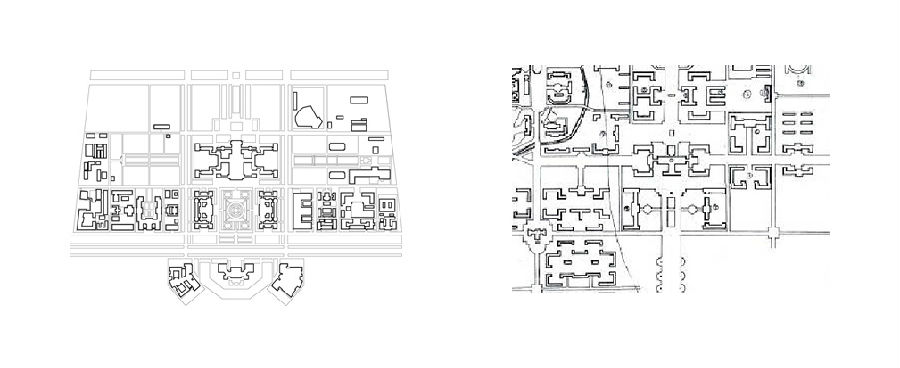

5. 三条并列的校园轴线

对1954年时期的一系列校园规划而言,除了苏联模式的移植及对总体规划、文教区的回应外,最大的特征在于“并列”,这也是继墨菲和杨廷宝在礼堂和荒岛分别规划两条校园轴线后,第三条并列的校园轴线方案。

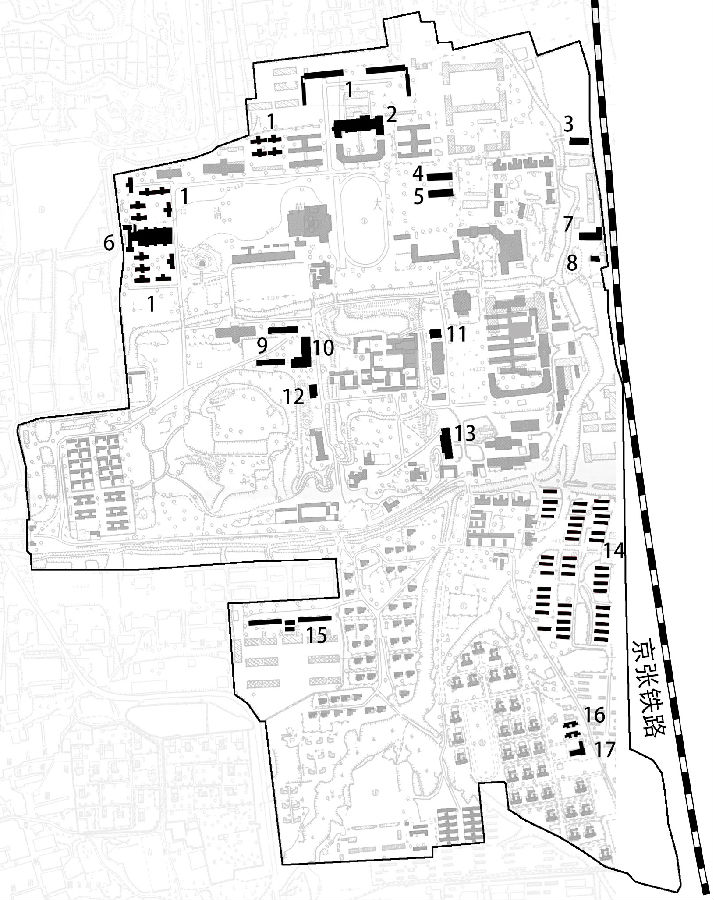

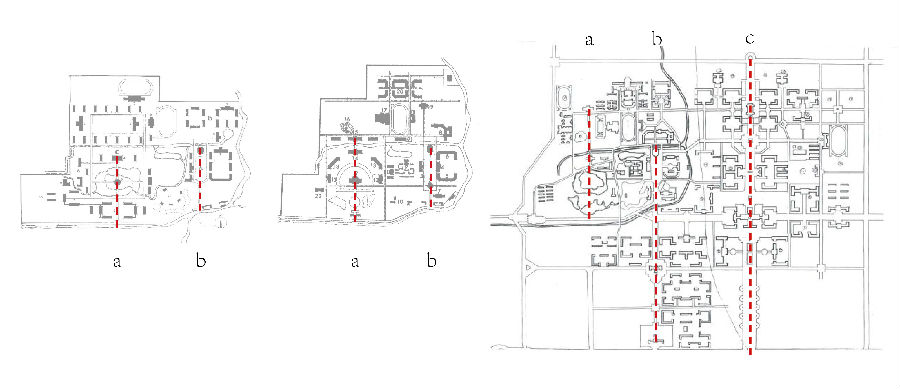

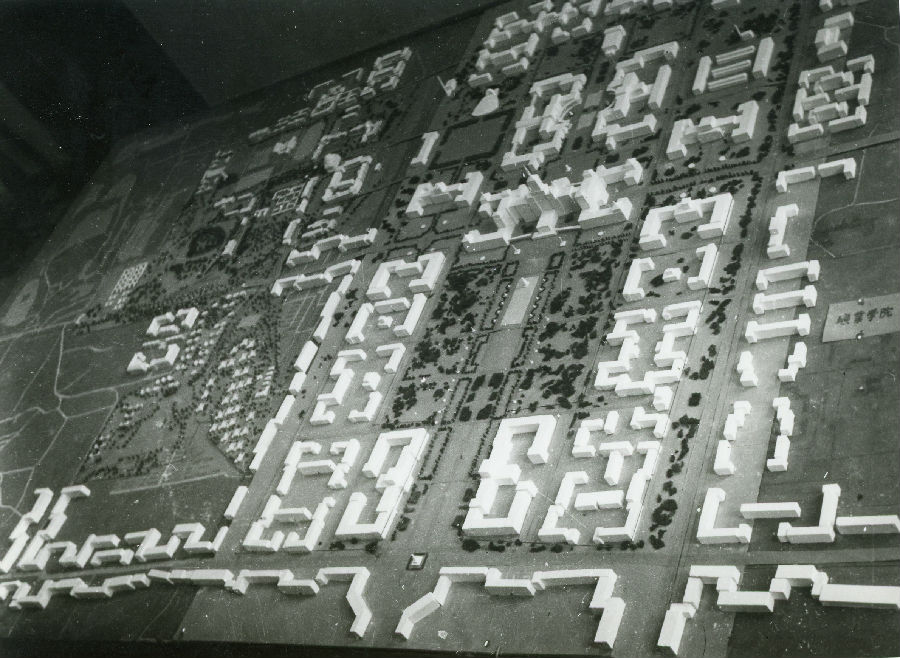

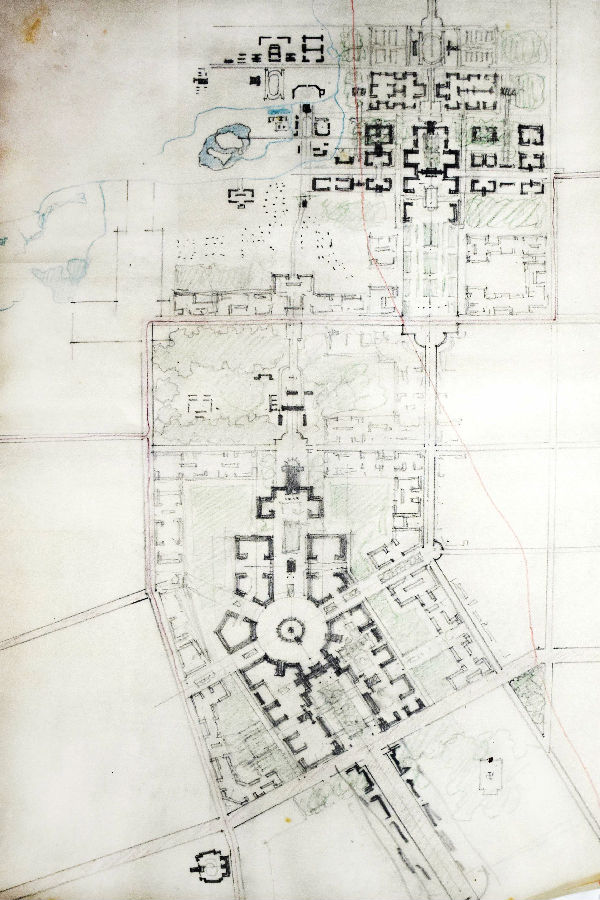

“墨菲的并列校园轴线(1914年清华校园规划)”是基于留美预备学校和大学部两者本身的功能并列(图23);“杨廷宝的并列校园轴线(1930年清华校园规划)”则是基于墨菲留下的四大建筑和新校园规模的需求,通过结合荒岛水面的“辟雍”传统形式探索,以更为彰显的轴线,更为大体量的建筑来表达统一的民族国家的正当性和国立性(图24);1954年,在蒋南翔校长的意志和梁思成先生的指导下,“汪国瑜、吴良镛的并列校园轴线(1954年清华校园规划)”(图25)一方面将这种彰显和表达推向了极致:同样在清华大学招生规模扩大的情况下,在仅有的可能性中,不仅将校园东扩,设置一个南北延伸超过两公里的轴线,形成了更为瞩目的新的校园核心区,而且在大礼堂区域通过一系列建筑的组织和道路的引导,将校园向南延伸,补充了原大礼堂轴线,使其不至于在新轴线体系下消失也不会侵占东区主轴线体系的构图和空间地位;另一方面,清华园原本就是国内少数几个从皇家园囿基础上逐步扩展而成的大学校园,1954年的校园规划通过对荒岛区域的“克制”,有意无意的造就了对 “近春园”皇家园囿遗迹的保护,延续清华园百年文脉的物质留存,使清华园自西向东连绵展现出时间的痕迹。(图26)

图23:墨菲的并列校园轴线[1] 图24:杨廷宝的并列校园轴线[1] 图25:汪国瑜、吴良镛的并列校园轴线[3]

图26:汪国瑜、吴良镛的东区校园轴线方案模型(1954-1955年后期)[20]

6. 东扩之后

在1954年时期规划的指导下,清华大学在1950年代进行了有序的校园建设,建成了一大批既与总体规划相协调,又满足功能使用的校园建筑。尽管1954年的校园规划因为北京总体规划的调整,文教区规划的解体以及部分过于理想的扩展而未能完全落实,但1950年代的一系列规划最终通过1960年的规划进行了优化,强化了主楼前区建筑的层次,弱化了大礼堂向南延伸的轴线,并尊重了礼堂区域原有道路和大礼堂主轴线不重合的几何学现状,向西南进一步延伸教工生活区,向北进一步发展学生生活区。

这其中,由关肇邺先生主持设计完成的清华主楼在之后的校园规划实施过程中发挥了极其重要的作用,首先,主楼的建设完工抢先在东区落下了校园结构的重要一笔,使1954年时期开启的校园规划和东扩中最重要的部分成为既成事实;其次,始终秉持着“得体”理念的关肇邺先生在“苏联形式”、“民族形式”与校园建筑本身的功能、空间和尺度之间取得了微妙的平衡,尽管面对着莫斯科大学校园主楼的“样板”,清华主楼的设计真实的面对了这个 “样板”与实际情况在建筑规模、空间尺度、功能内容和材料工艺等方面的差异。主楼区域以适宜的尺度和姿态成为东区校园的中心,并以四个过街楼的方式一方面巧妙处理了与校园道路的关系。清华主楼还在诸多“片段”上融合了清华校园的“印记”:源自清华老体育馆的三段式通高门廊、源自清华老图书馆的横向门厅、源自清华园工字厅主轴线庭院空间的纵深公共空间序列的强调。(图27,图28)

此后,清华大学校园再无如1950年代般剧烈的校园结构变化,直至1999年,关肇邺院士设计完成的理学院楼群,建筑优雅的连接了杨廷宝先生的生物馆和沈理源先生的化学馆一线,强化其轴线关系的序列,第一次在荒岛区域实现了一条校园的次轴线。同时,主楼前区至清华科技园、主楼北运动区至至紫荆公寓的建设,在新世纪前后完成了东区轴线南北终点的最后两笔。理学院楼群则与它们共同完成了清华大学校园最后的结构填充。(图29)

图29:2001年清华校园规划,现校内三条轴线示意,从左至右:a-荒岛轴线、b-礼堂轴线和c-东区轴线(其中,墨菲的四大建筑:1-大礼堂、2-科学馆、3-图书馆(一期)、4-体育馆(一期);杨廷宝的新四大建筑:5-生物馆、6-气象台、7-图书馆(二期)、8-明斋、9-化学馆;关肇邺的建筑作品:10-主楼、11-理科楼、12-生命科学楼、13-医学院、14-图书馆(三期)、15-西阶教室;其他: 16-新水利馆、17-文西楼、18-同方部、19-清华学堂、20-旧水利馆、21-第二教室楼、22-机械工程馆、23-第一教室楼、24-研究生招生办、25-二校门、26-东南门。参见 http://www.tsinghua.edu.cn/publish/thunews/9668/2017/20170429142728793524355/20170429142728793524355_.html)

四 新北京中的新清华

1954年开启的校园规划和东扩所具备的特殊性在于这轮校园规划挣脱出封闭的边界,延伸出敏感的触须,和相邻的院校、和周边的地区、和整个城市相连,成为整个城市的有机组成部分,特殊的时代机遇为她在同时代甚至整个中国校园规划史上赋予独特的地位。清华大学1954年的规划和东扩不仅反映了同时期文教区规划的要求,也反过来搅动了整个文教区的区域规划,和整个区域的空间产生了联动关系。

1. 从苑囿区到文教区

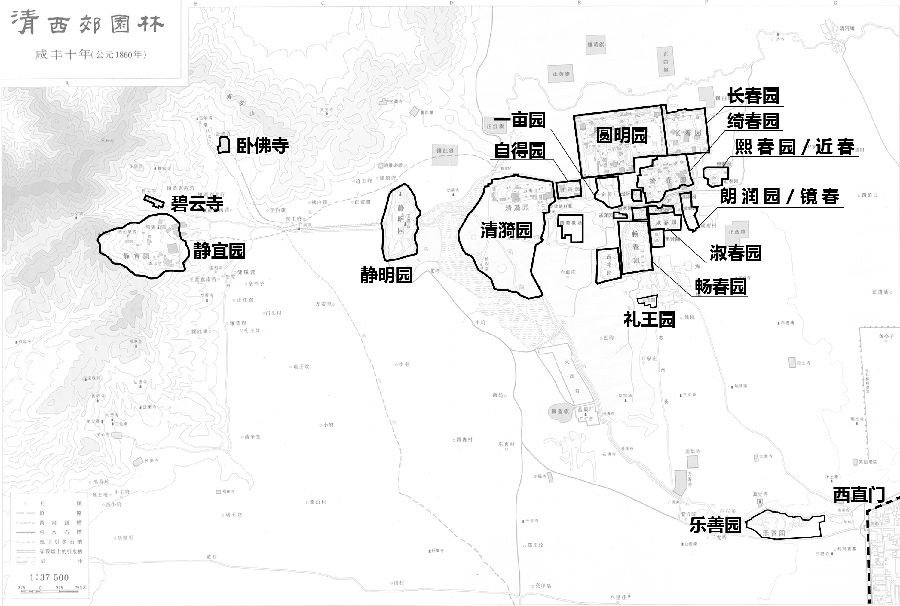

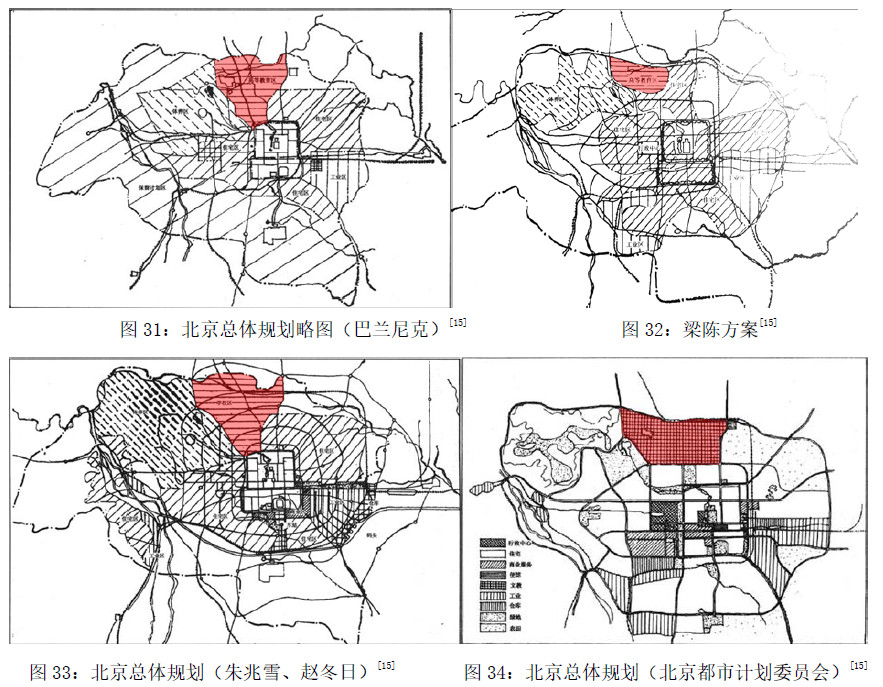

清华大学原址为康熙四十六年建立的熙春园,后至咸丰朝,熙春园东部更名为清华园,西部更名为近春园,1909年,庚款办校协议达成后,清华园和近春园相继被拨给“留美肄业馆”,即清华大学的前身。1949年以前,清华校园仅以北京西北郊苑囿体系(图30)中的熙春园和近春园的身份和北京城发生着关系。在那之后,无论是1939年日据政府的《北京都市计划》,还是1947年国民政府制定的《北平都市计划》,清华大学校园从未真正意义的从属过她所在的城市。直到新中国成立之后,1949年苏联专家巴兰尼克夫的《北京市将来发展计划的问题》、1950年的“梁陈方案”、朱兆雪和赵冬日的《都市计划要图》以及最终在1952-1954年由北京都市计划委员会制定的《北京市总体规划》才将清华大学所在的西北郊区域作为教育区这一重要的城市分区功能正式纳入到城市的有机组成部分中[15](图31,图34)。除城市分区以外,50年代开始的“文教区”专项规划更是直接建立了清华大学校园与北京的城市联系。

图30:清代北京西郊苑囿体系[24]

在“文教区”之前,受到苏联专家“学校区”的影响,1950年,中国人民大学、中央民族学院、中国科学院近代物理所等文教机构已经在西北郊集中建设,1952年初,清华、北大和燕京大学三校在西北郊统筹建校,1952年下半年,八大学院为主的国务院各工业部下属院校提出在西北郊建校。为了统筹大规模的校园建设,北京都市计划委员会成立了“文教区规划组”,由主管文教的吴晗副市长主持,都委会企划处执笔,梁思成、薛子正正副主任委员和处长陈占祥亲自过问,编制了以清华、北大为基础,中国科学院为中心的“文教区”粗略规划,制定了《文教区建筑的一般规定》以维护西北郊城市的完整性,推动文教区建设的紧凑发展[15]。清华大学所属的北京西北郊自此跳出了清代皇家苑囿体系,通过新北京的总体规划和文教区的专项规划成为了北京城市功能和城市空间的一个重要组成部分。

2. 文教区中的清华大学校园规划

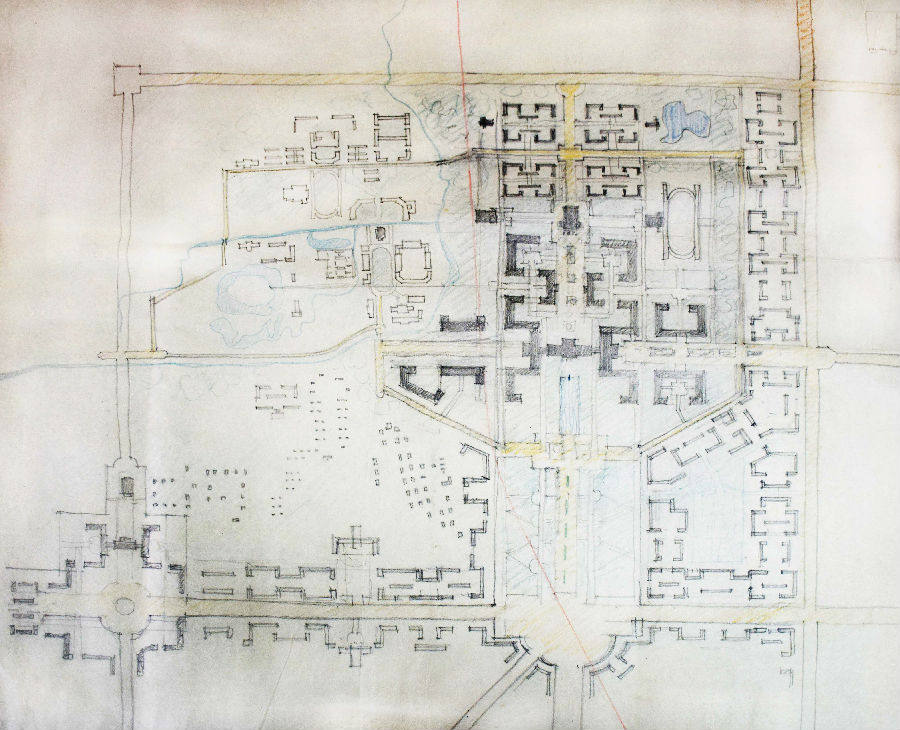

对此,在清华大学1954年开始的一系列校园规划中,主持者汪国瑜先生和吴良镛先生始终都将清华大学的校园规划放在整个文教区甚至整个总体规划的关系中,对总体规划主张和区域规划的要求进行了全面回应。

首先,和总体规划中呈现的道路关系一致,“明确西北郊为文教区,以中科院为中心,以一条放射斜路直通西直门城角” [15],分区规划及详细规划中的西北文教区通过一条由西直门放射出的道路与北京主城区相连以实现相互联系又相互独立的区域关系。在1954年开始的一系列规划草图中,清华大学校园规划多个方案的南向轴线延伸部分都试图用各种方式和这条向西北放射的重要城市道路及其附带的城市走向发生关系,这些发生关系的方式总结起来就是通过巴洛克式的城市设计手法围合出具有联系且具有明确方向感和轴线感的城市道路和广场。(图35)

图35:与文教区的放射关系-A,汪国瑜先生草图 [16]

其次,此阶段的清华大学校园规划不再仅聚焦于清华大学内部,即一系列校园规划不仅难以发现围墙和边界的痕迹,而且设计的范围空前扩展,顺带“交代”了中科院核心广场区及北京大学校园东区。因此,这次规划与其说是一个校园设计(Campus Design),不如说是一个城市设计(Urban Design)。这种设计区域的扩展一方面体现在前述对放射道路、围合道路和城市空间的设计上,另一方面则见于对现北京大学东门及成府路一线的统筹上:北京大学校园的主要区域高频率的出现在此阶段清华大学的校园规划上,几乎每一版校园规划都对连接北京大学及清华大学之间的现成府路有明确的表达,甚至在部分过程草案中,对成府路也运用了巴洛克式的东西向放射轴线将北京大学和清华大学连接起来。(图36)

图36: 北京大学东门及现成府路一线的统筹设计,汪国瑜先生草图[16]

最后,从组团关系上,清华大学校园规划较严格的遵从了文教区规划,特别是《文教区建筑的一般规定》,扩展区域在内的所有规划范围都呈现出显著的“城市性”,轴线严整,街道界面统一,并形成连续的城市空间关系。此外,教学区和生活区各自组团,在区域内部也表现出既相互联系也相互独立的关系,形成一个较为严密的层级系统。(图37)

图37:组团关系(1955年2月)[3]

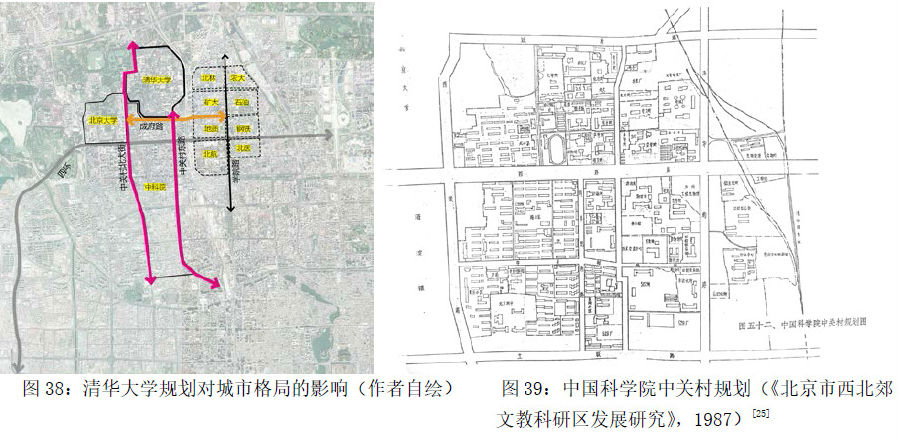

1954年至1957年,“文教区”概念在北京总体规划中逐渐淡化,大“文教区”规划设想解体。随之,清华大学校园规划也取消了对文教区规划的设计回应,但对于以“清华大学”、“北京大学”、 “科学院”三个组团关系的考虑一直保留了下来,并最终具体化为此片区的重要城市结构,即由吴良镛先生主导实现的连接清华大学-北京大学-八大学院一线的现“成府路”,连接科学院-北京大学的现“中关村北大街”,连接清华大学-科学院的现“中关村东路”(图38)。而对区域、城市及环境的关照则进一步延续成为以汪国瑜先生、吴良镛先生及关肇邺先生为首的清华建筑学人学术思想的重要一部分,在随后更长的时间段里在更广阔的范围产生影响。1987年,清华大学建筑和城市研究所完成了《北京市西北郊文教科研区发展研究》,这一次,清华建筑学人直接跳出了清华大学校园的范围,又一次为北京西北文教区域的发展做出贡献。(图39)

五 总结

1950年代的清华大学校园规划和东扩是整个清华大学校园发展过程中最为关键的一步,是清华校园至今九次规划中最为独特的一轮,它承前——以东区并列轴线保护了近春园遗址和礼堂区域的校园;启后——奠定了现清华大学东区的基础、为校园用地的扩展提供了可能,无论从用地分区、校园结构还是校园风貌角度,它都确立了清华大学现有校园东西并立的格局。

建国初期社会环境、政治制度等在内的体制转变是赋予这次规划以独特地位的重要力量。对清华大学的校园而言,时代剧变实际上并不遥远,它借一系列重大的历史事件——新中国的思想政治运动、高等教育改革、全面学苏的政治要求等将校园空间的结构和样式具体化,成为1954年清华大学校园规划和东扩的基础、养分和障碍。清华大学的校园被迫置身于诸多重要历史事件和城市事件之中,进而在东扩的过程中放弃了礼堂区域的“美国模式”,通过移植莫斯科大学的校园采用“苏联模式”,最终具备了校园结构上的特殊性。

对1954年清华大学校园规划和东扩的回溯还让我们客观的审视了校园规划中行政力量,特别是大学校长及其所代表的国家层面政治和思想的作用。我们发现,这股力量尽管主导了校园规划的方向,甚至还一定程度牺牲了校园的功能性夸张了纪念性和形式性,但总体上却在符合当时的实际情况下发挥了积极的作用,这股力量完成了京张铁路的东移,实现了清华大学校园的完整,这股力量结合了汪国瑜、吴良镛等建筑、规划领域专家的远见,并最终经关肇邺先生的清华主楼设计将1954年的校园规划的精髓呈现出来,这股力量在那个特殊的年代创造出清华大学所需要的那个校园空间,这股力量甚至跃出了清华大学,在960万平方公里范围内的所有大学中传播和扩散,成为整个中国1950年代新建大学校园的重要特征。

同时,由于北京总体规划第一次将西北郊以文教区的身份囊括,清华大学在50年代的中后期的一系列校园规划明确回应了文教区专项规划的要求,借此与北京这座城市产生了持续的联动关系,甚至清华大学校园的规划还向外辐射,奠定了现在清华大学-北京大学-中科院的城市格局。清华大学的校园规划已不再是一个内向聚焦的孤立设计,而是动态的北京城市空间的重要组成部分。

(此文在写作过程中得到清华大学建筑学院罗森教授的指导,得到清华大学建筑学院建筑学硕士研究生杜嘉希的协助,特此感谢)

参考文献:

[1] 罗森.清华大学校园建筑规划沿革(1911-1981)[J].新建筑.04期.1984:2-14

[2] 罗森.清华校园建设溯往—清华大学建校九十年纪念[J].建筑史论文集. 2001(00):24-35

[3] 魏篙川.清华大学校园规划与建筑研究[D].北京:清华大学.1995:24-27

[4] 王红岩. 20世纪50年代中国高等学校院系调整的历史考察[M].北京:高等教育出版社. 2004:38-40

[5] 中国教育年鉴编辑部.中国教育年鉴1949-1981[M].北京:中国大百科全书出版社. 1984:683-389

[6] 朱雄.新中国政治运动研究(1949-1956)[D].武汉:武汉大学.2013

[7] 董笑笑. 1927-1937:中国第一代建筑师的校园设计[D].北京:清华大学.2015

[8] 刘超.学府与政府—清华大学与国民政府的冲突与合作(1928-1935)[M]. 天津:天津人民出版社.2015: 103-138

[9] 黄江涛..建国初期清华大学院系调整的探析[C].决策论坛——决策科学化与民主化学术研讨会论文集(上). 2017

[10] 清华大学建筑设计研究院.清华大学建筑设计研究院成立五十周年纪念丛书(1958-2008)[M]. 北京:清华大学出版社. 2008:140-145

[11] 胡建华.现代中国大学制度的原点:50年代初期的大学改革[M].南京:南京师范大学出版社. 2001

[12] 方惠坚.张思敬..清华大学志[M].北京:清华大学出版社. 2001: 680-696

[13] 陈晓恬.中国大学校园形态演变[D].上海:同济大学博士论文.2008:122-130

[14] 朱金兆.北京林业大学校史[M].北京:中国林业出版社. 2002:92-93

[15] 规划篇史料征集编辑办公室.北京城市建设规划篇.第二卷.城市规划(上篇)(1949-1995)[M].北京:北京市城市建设档案馆. 1998:10-67

[16] 汪国瑜先生捐赠.清华大学各时期规划图.清华大学基建档案. 北京:清华大学. 1954.

[17] 清华大学校史研究室..清华大学九十年[M]. 北京:清华大学出版社. 2001

[18] 方惠坚等.蒋南翔传[M].北京:清华大学出版社.2005:66-67

[19] 王嵬.我的京张铁路 开通首段[M].北京:中国铁道出版社. 2017: 180-191

[20] 罗森.清华大学早期校园规划.CD2015-32(002-罗森教授2015.4.25提供的老照片).1987. 北京:清华大学建筑学院资料室

[21] 北京市城市规划管理局地质地形勘测处.清华大学地形图. 北京:清华大学建筑学院资料室.1954

[22] 北京市人民政府建设局.北京市郊区地图. 北京:清华大学建筑学院资料室.1950

[23] 清华大学建筑学院.1949-2009年中国建筑学会建筑创作大奖. 北京:清华大学建筑学院资料室.2009

[24] 侯仁之主编.北京历史地图集[M].北京:北京出版社.1985:51-52

[25] 清华大学建筑和城市研究所.北京西北郊文教科研区发展研究.北京:清华大学建筑学院资料室.1987

[26] 赖德霖.解析西方建筑的“文法”和“语汇”——《建筑的古典语言》介绍[J].美术学报.01期.2018

(原文刊载于发表于建筑学院主办的《建筑史》44辑)