今天是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。80年前,中国人民经过长达14年的浴血奋战,取得了中国人民抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利,谱写了全体中华儿女勠力同心、以弱胜强的雄浑史诗。在抗日战争中,清华大学师生饱受帝国主义侵略战争带来的深重苦难。面对民族存亡的考验,清华师生以坚韧顽强的精神,积极投入抗日救亡的伟大斗争,为抗战的胜利作出了重要贡献。

在这个重要的日子,让我们撷取正在清华大学校史馆举办的《烽火弦歌——抗战时期的清华》专题展的部分珍贵图文,共同铭记清华在波澜壮阔的伟大抗日战争中的历史,深切缅怀为民族解放和世界和平献出宝贵生命的清华英烈,大力弘扬伟大的抗战精神和清华爱国奉献的光荣传统。

师生救亡 抗日先锋

1931年九一八事变爆发后,清华师生赶制防毒面具、缝制棉衣,以多种形式支援抗日救亡。日本占领东北后,又将魔爪伸向华北。在中华民族处于最危险的时刻,1935年,清华师生发出“华北之大,已安放不得一张平静的书桌了!”的呐喊,在中共地下党组织领导下,清华学生和北平其他学校的进步学生一起,发起了 “一二·九”运动,掀起了全国抗日救亡的新高潮。毛泽东同志对“一二·九”运动给予高度评价,指出:“一二·九”运动是动员全民族抗战的运动,它准备了抗战的思想,准备了抗战的人心,准备了抗战的干部。

1931年,日本帝国主义悍然发动九一八事变。清华师生立即行动起来,以多种形式支援抗日救亡。图为清华师生为抗日战士缝制棉衣。

1935年的“一二·九”运动,掀起了全国抗日救亡的新高潮,清华师生勇敢地站在斗争的前列。清华大学地下党支部书记、中文系学生蒋南翔在“一二·九”前夕起草的清华学生自治会救国委员会《告全国民众书》,喊出了:“华北之大,已安放不得一张平静的书桌了!”

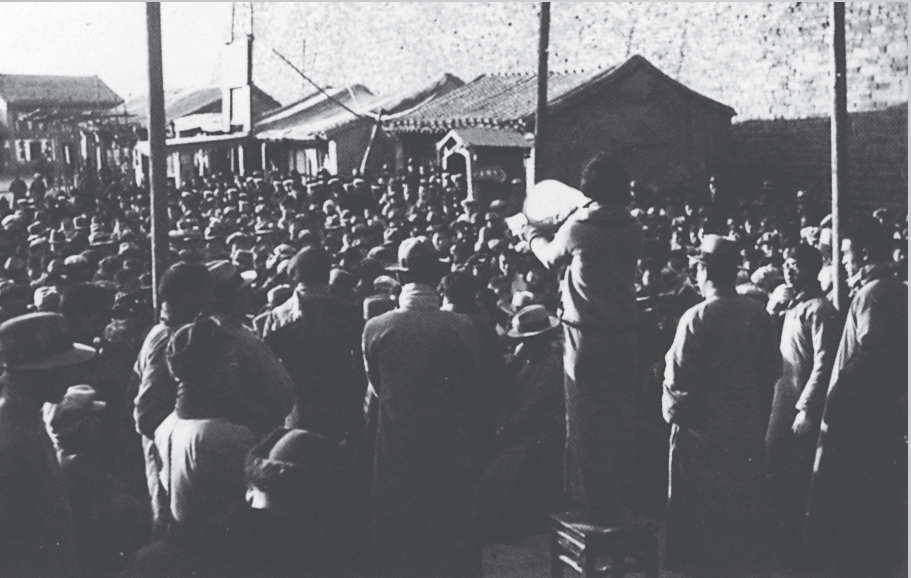

1935年12月9日,清华等北平大中学校学生数千人举行抗日救国示威游行。清华游行队伍被阻于西直门外,同学们就地进行宣传。

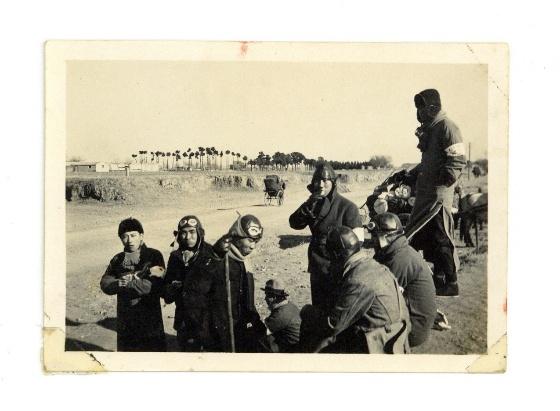

根据中共北平市委指示,北平学联组织平津学生南下扩大宣传团。清华南下宣传团在出发前宣誓:“我们下了最大决心,出发下乡,宣传民众,组织民众,不怕任何障碍,不惜任何牺牲,不达目的,誓不返校。”图为南下扩大宣传团在途中。

1936年11月,针对日军在平津的军事演习,宋哲元所属的29军也开始进行军事大演习,清华教授叶企孙(右2)、吴有训(站立者右3)等到29军驻地参观慰问。

1936年11月18日,朱自清(左3)、王达仁(左5)等清华、燕京师生代表携捐款及衣物药品等赴绥远慰劳抗日战士。

南下西迁 弦歌不辍

1937年抗战全面爆发,清华、北大、南开三校被迫南迁,组成长沙临时大学,1938年2月长沙临时大学师生分三路西迁昆明,1938年4月更名为国立西南联合大学。在极端困难的条件下,西南联大师生发扬“爱国、民主、科学”的传统,秉承“刚毅坚卓”的校训,坚持教育教学和科学研究,弦歌不辍,创造了战时高等教育的奇迹,为民族保存了学术火种,为国家培育了大批栋梁之材。他们当中,走出了6位“两弹一星”元勋、5位国家最高科技奖获得者、82位中国科学院院士、13位中国工程院院士,以及大批在科技、教育、文化前沿奋力攀登的杰出人才,成为战后国家重建和发展的重要力量。

1937年7月7日,卢沟桥事变拉开了中国人民全面抗战的序幕。为保存文化火种,清华、北大、南开三校南迁长沙,组成长沙临时大学。长沙临时大学租借湖南圣经学校为教学楼。

西南联大汇聚三校菁华,在风雨如晦的岁月中,和衷共济,共克时艰,维系中华教育命脉。

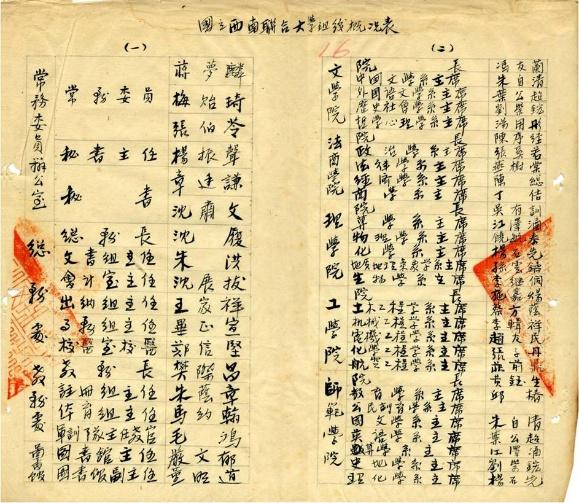

西南联大设置了文、理、工、法商和师范等5个学院26个学系,2个专修科和1个先修班,是当时国内规模最大的高等学府之一。

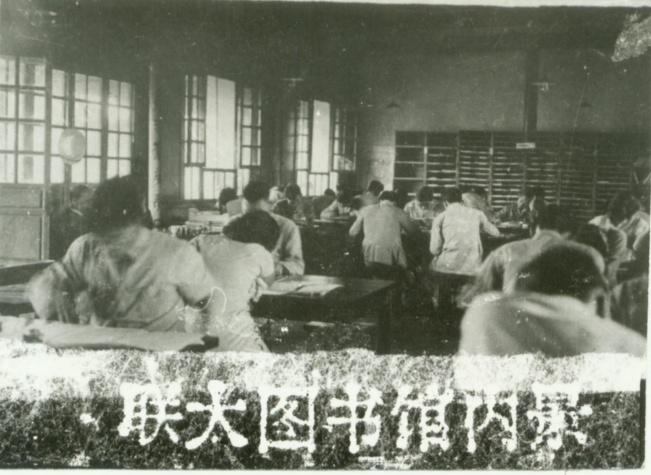

西南联大教学和生活环境艰苦而简陋,还经常遭到日军轰炸,但教师学生仍顽强工作、刻苦学习。

西南联大铁皮屋顶的教室。

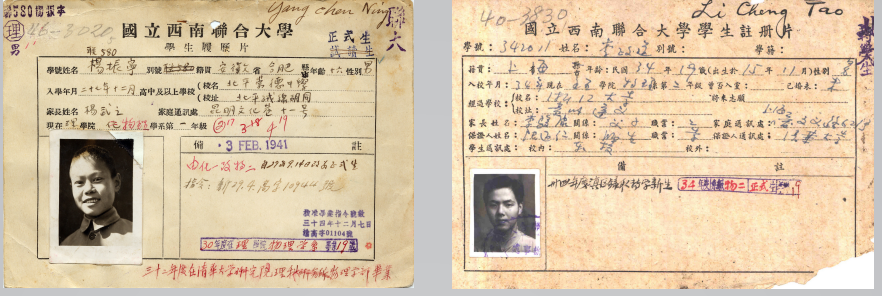

先后在西南联大就读的学生约8000人,毕业生近4000人,涌现出一大批杰出人才。图为诺贝尔奖获得者杨振宁、李政道的学籍卡。

1945年抗战胜利,1946年西南联大结束,三校陆续回迁。图为1946年5月4日,梅贻琦在结业典礼上宣布西南联大结束。

清华园在北平沦陷期间,沦为日军兵营和伤兵医院,学校遭受空前洗劫。原有设备损失达90%以上,校舍也遭到严重破坏,尤以图书馆、体育馆损失最为惨重。学校复员回迁后,对满目疮痍的清华园进行了艰难的恢复。1946年10月10日,清华大学复校开学。图为复员后举行升旗仪式。

科学救国 学术抗战

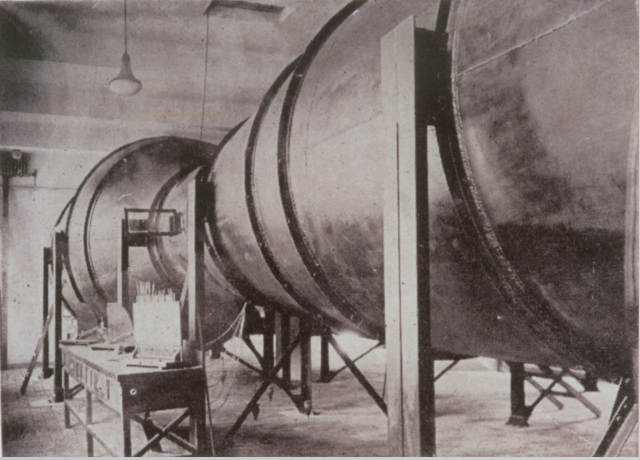

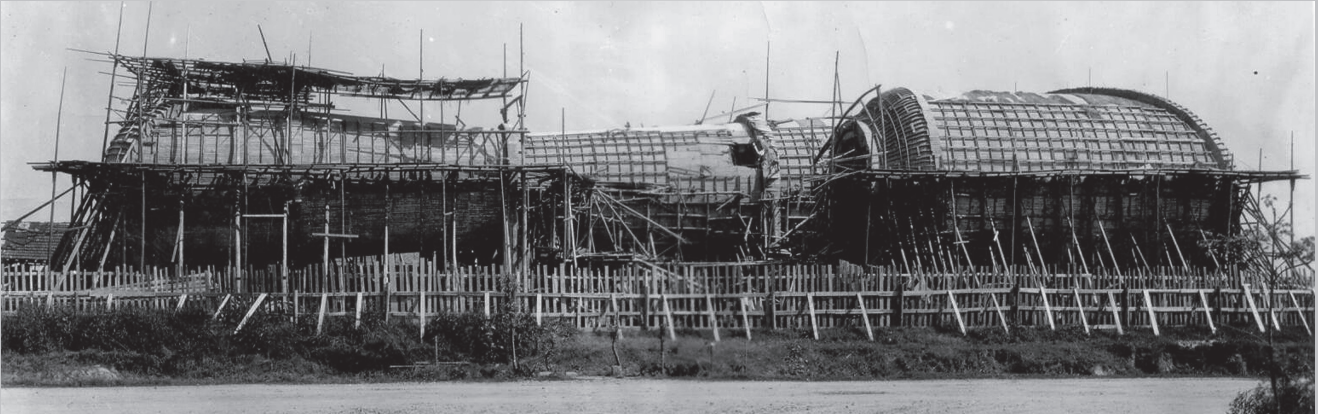

抗战期间,清华师生将学术研究与民族命运紧密结合,主动发挥自身优势,为抗战提供直接支持。1936年,清华自行研制成功国内第一个5英尺航空风洞,不久又在南昌自行设计并建造15英尺航空风洞,是当时世界上最大的风洞之一。抗战全面爆发后,清华设有农业、航空、无线电、金属学、国情普查等五个特种研究所,“这五项研究事业,均系针对着国家迫切需要而设”。物理学家周培源毅然放弃卓有成绩的相对论研究,转向在军事领域有广泛应用的湍流研究,旨在以科学挽救祖国。

建在清华大学航空馆楼下的国内第一个航空风洞,1936年4月24日启动第一次试验。

1937年在南昌建造当时远东最大的15英尺航空风洞。由于抗战全面爆发,15英尺航空风洞建成前夕被毁。

庄前鼎领导清华航空研究所克服种种困难,在昆明白龙潭建立5英尺回气式航空试验风洞,1940年夏季完工。这些成果,为抗战期间以及抗战胜利以后中国航空事业发展奠定了重要基础。

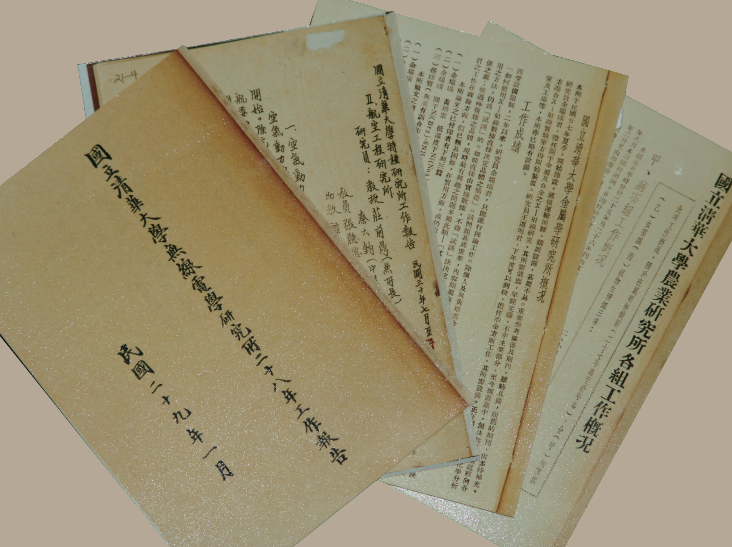

清华大学金属学、无线电和农业特种研究所科研人员合影。

清华各特种研究所研究成果。

投笔从戎 共赴国难

面对日本帝国主义的侵略,清华人投笔从戎,走上抗战第一线,展现了在民族危亡时刻挺身而出、舍生取义的壮烈情怀,涌现出许多可歌可泣的英雄事迹。他们当中,有在白山黑水领导东北抗日联军与穷凶极恶的日本侵略者展开艰苦卓绝斗争的张甲洲、冯仲云、于天放;有驾机重创敌舰、以身殉国的沈崇诲;有在掩护八路军野战总部转移的战斗中英勇牺牲的凌则之;有被誉为“山西三大妇女领袖”之一,长期积劳成疾、英年早逝的纪毓秀;有坚守民族气节、宁死不屈的外交官杨光泩;有率部挺进缅北死亡地带,以九千之众歼敌数万的名将孙立人;有用自己所学知识支援前线部队抗战的熊大缜;有战斗在秘密战线的熊向晖等等。清华很多教师也以各种方式,直接或间接参加抗战。物理系叶企孙教授介绍自己的学生到抗日根据地,用知识为抗战作出特殊的贡献。数以千计的包括西南联大学生在内的清华学子直接参加抗战、服务抗战,他们参与滇缅公路测绘、加入战地服务团、为盟军翻译密电,参加空军、承担运输任务、在空中痛击敌寇,他们都在以不同的方式证明,大师之大,在于以学术护持民族精神;学子之勇,在于以热血守卫家国。

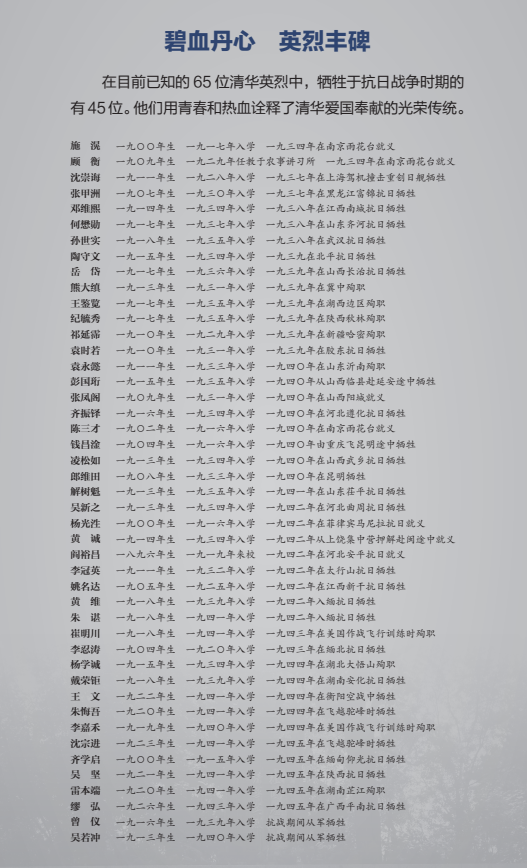

据不完全统计,在目前已知的65位清华英烈中,牺牲于抗日战争时期的有45位,其中19位是共产党员。他们用青春和热血诠释了清华爱国奉献的光荣传统,他们的英勇事迹和舍生取义的壮烈情怀将永远铭刻在我们心中。

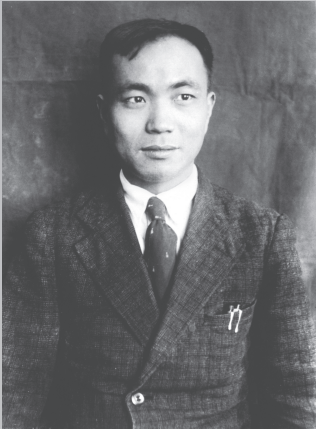

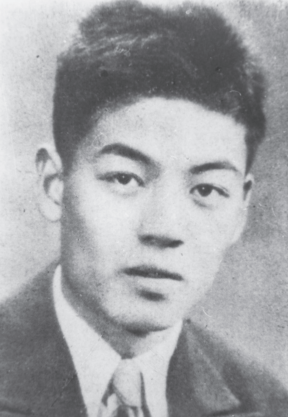

冯仲云,1926年考入清华学校大学部算学系,1927年加入中国共产党,1928年任清华地下党支部书记。九一八事变后,受党组织委派参与组织抗日武装,后来成为东北抗联的著名将领。

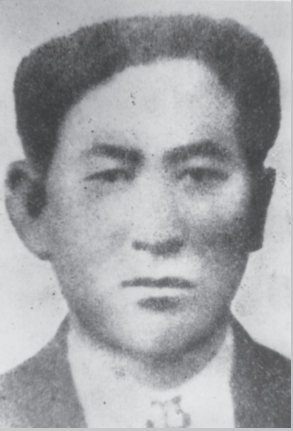

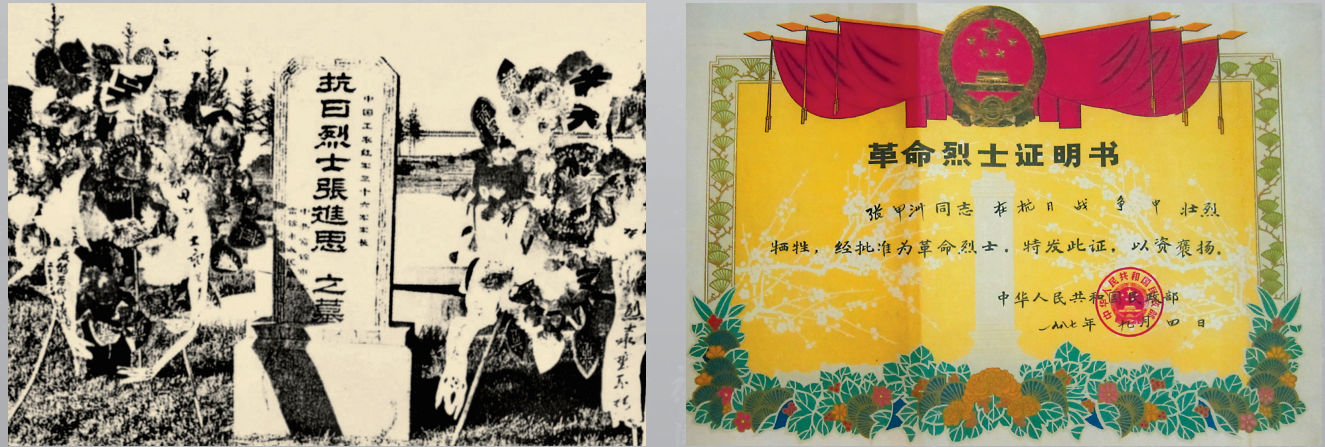

张甲洲,黑龙江巴彦人。中共党员。1930年考入清华大学政治学系。曾先后担任中共西郊区委书记、中共北平市委宣传部长。九一八事变后,赴东北抗日,在家乡巴彦县组织抗日游击队,任总指挥。后改编为中国工农红军第36军江北独立师,张甲洲任师长。1933年化名张进思,到下江开辟敌占区秘密工作。1937年8月28日,奉党组织命令撤离富锦去抗日部队,途中和敌人遭遇,不幸中弹牺牲,时年30岁。

位于黑龙江富锦市的张甲洲墓和张甲洲革命烈士证明书。

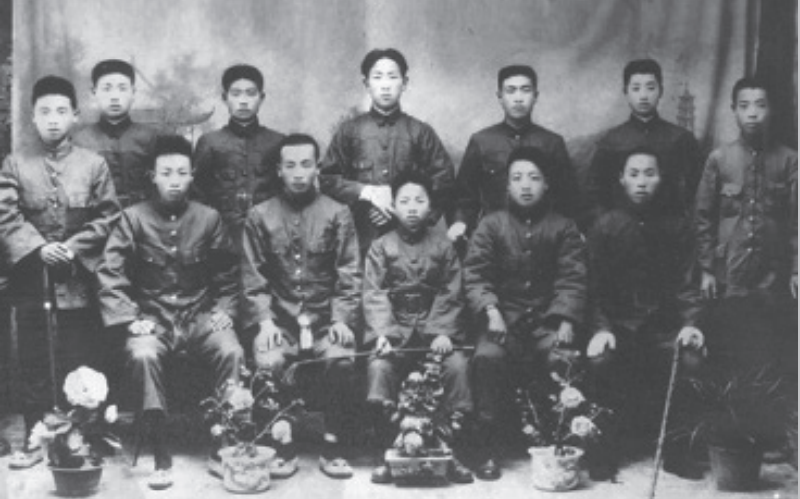

于天放,1928年8月至1932年3月在清华大学经济学系学习。1932年春,奔赴黑龙江省巴彦县,组织抗日游击队。图为巴彦抗日游击队指挥部成员合影,前排右1为于天放。

沈崇诲,1928年考入清华大学土木工程学系。后投考中央航空学校第三期。毕业后留校任飞行教官,后调任空军中尉分队长。1937年8月13日,日军在上海强行登陆,沈崇诲所在第二大队奉命出击,曾投弹引爆日军弹药,并重创敌舰数艘。8月19日,与战友陈锡纯一同驾机随队出击,返航时弹药用尽,沈崇诲、陈锡纯驾机开足马力,冲向最大的敌舰“出云”号,重创敌舰,二人以身殉国。沈崇诲时年26岁。

凌松如(凌则之),中共党员。1934年考入清华大学物理学系,后转社会学系。曾任民先队清华大队长。1936年冬,改名凌则之,到太原参加山西军政训练班。七七事变后,参加山西青年抗敌决死队,曾任第三总队政治部主任。“十二月事变”后,任决死队一纵队第25团政委。1940年8月,在“百团大战”中,率部队赴太行区参加正太路破袭战,他身先士卒,机智勇猛,出色完成任务。10月,日军对我太行根据地进行疯狂大扫荡,他率团担任阻击任务,与敌人浴血奋战,22日壮烈牺牲,时年27岁。

杨光泩,1916年考入清华学校,1920年赴美留学,1924年在普林斯顿大学获国际公法哲学博士学位。1927年应聘回清华任教授,不久去外交部任职。1938年出任中国驻菲律宾马尼拉总领事。他受命于危难之际,四处演讲,宣传抗日,募集捐款。1942年1月,日军侵占马尼拉,将杨光泩等8名外交官逮捕。杨光泩等人在狱中虽遭百般凌辱,严刑折磨,仍大义凛然,宁死不屈。4月17日,日军将杨光泩等人秘密杀害于马尼拉华侨义山,杨光泩时年42 岁。

熊大缜,又名大正,1931年考入清华大学物理学系,1935年毕业留校任助教。1937年随叶企孙留在天津,负责学校仪器的迁运工作。1938年4月经介绍到冀中吕正操部队参加抗日,后任军区供给部部长。他组建技术研究社和兵工厂,用土办法研制成功高级烈性黄色炸药,制造手榴弹、地雷等,为冀中抗战作出了重要贡献。

叶企孙(左3)、熊大缜(左2)与抗日战士合影。

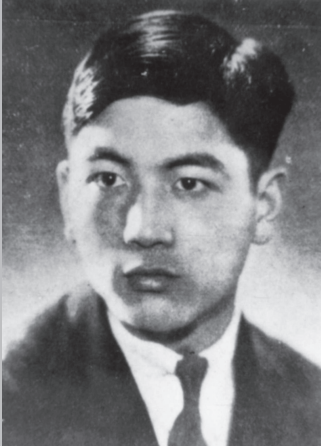

熊向晖,原名熊汇荃,1936年入清华大学中国文学系,12月8日在清华秘密加入中国共产党。1937年12月,接受党组织指示参加湖南青年战地服务团,到胡宗南部从事秘密情报工作。

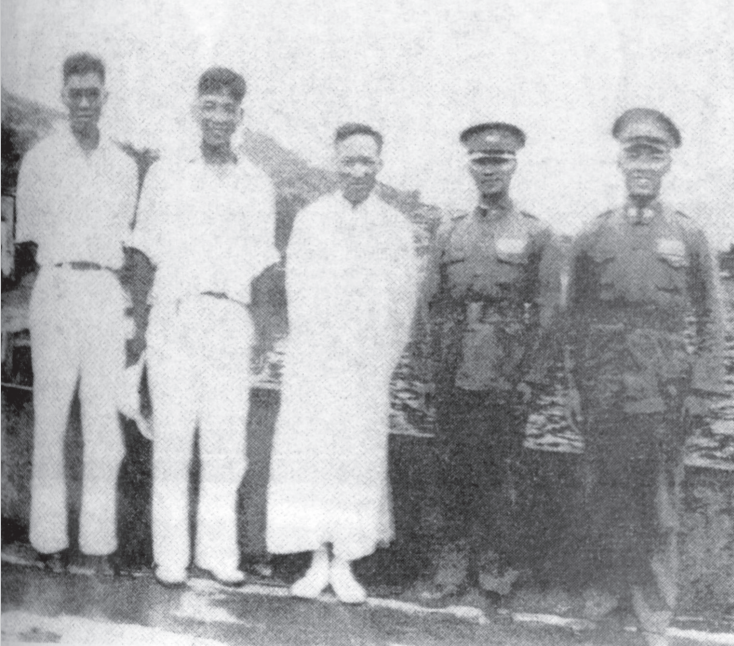

孙立人,1914年考入清华学校,1923年毕业。先后进入普渡大学学习土木工程、维吉尼亚军校学习军事,毕业后绕道欧洲考察,回国从军。图为1945年初,驻印军打通中缅印公路,缅甸全部收复后,盟军欧洲统帅艾森豪威尔将军邀请孙立人考察欧洲战场。

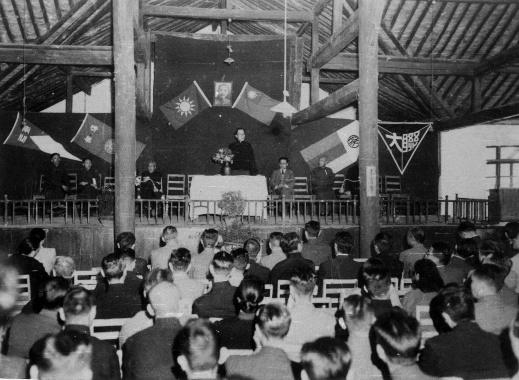

长沙临大掀起第一次从军高潮,约295人参加各种形式抗战运动。西南联大期间又掀起两次从军高潮。一次为配合美军援华作战,征招翻译官;一次为报名参加青年军。在西南联合大学纪念碑阴镌刻的“国立西南联合大学抗战以来从军学生题名”上列名者就有832人,实际不止此数。图为长沙临时大学南岳分校欢送从军同学会场。

2014至2025年,党中央、国务院批准公布著名抗日英烈、英雄群体名录四批,共1128名,包括11位清华校友,他们是:张甲洲、李松霄、姚显微、杨学诚、沈崇诲、凌则之、齐学启、杨光泩、陈三才、吴新之、李忍涛。

回望战火中砥砺前行的清华人,不仅是为了缅怀先辈英烈的丰功伟绩,更是为了继承和弘扬伟大抗战精神!展览中的每一幅历史照片、每一份档案实物,都在诉说,教育是民族的灯塔,知识是抗争的力量,而清华人用行动证明,中国人的脊梁,永远挺得直、压不弯!

谨以此篇致敬抗战中的清华人!致敬所有为民族存亡负重前行的中国脊梁!

文|卢小兵 薛建团 王向田 李思羽

排版 | 安妮

校对 | 吴宇辉

审阅|孙海涛 金富军 卢小兵