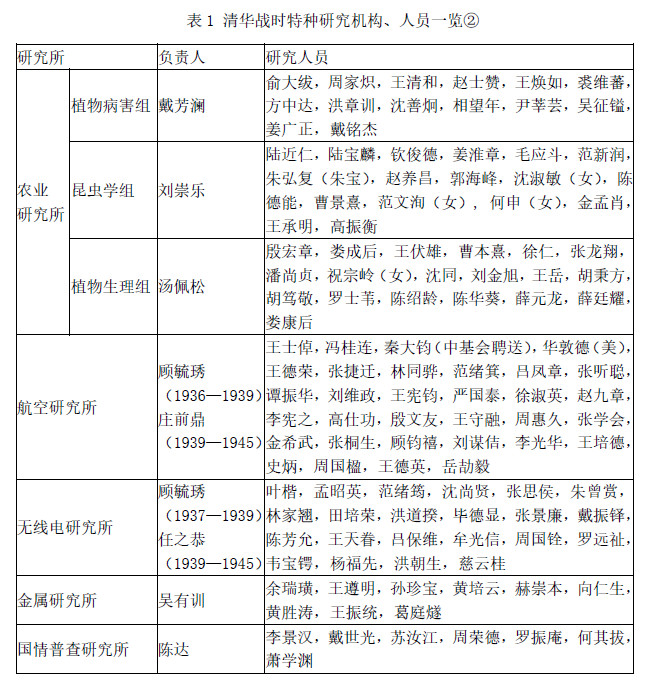

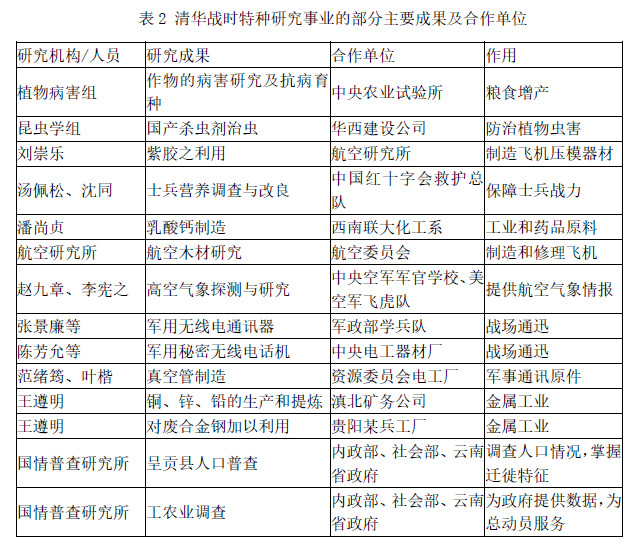

王公 杨舰

摘 要:“九·一八事变”后,面对民族的危机和社会的需求,清华大学开始了战时特种研究的探索。经过多次计划和调整,清华先后成立了农业、航空、无线电、金属和国情普查五个特种研究所。这些研究所的出现,首先是科学家群体科学报国的意愿和自下而上组织,而后也得到了国民政府注意和支持。这些研究所通过与政府部门及地方厂矿企业合作,展开的一系列工作直接支援了前方战场和大后方建设的需要。这段历史是中国科学家以科学服务于抗战需要的伟大业绩,也是中国科学家以科学为武器参与到伟大的反法西斯战争的实证。此外,抗战时期中国的这种政府和科学家之间上下结合的协作,是科技欠发达国家科技动员的典型代表,也是对以往只关注自上而下科技动员的补充。

1 引言

现行的科学技术动员一般是指:“国家战时统一组织和调整科研机构、人员、设备、资料及成果为战争所需科学技术进行的开发研究活动,是战争动员的重要组成[1]”。西方学者很早就指出“科学动员是科学和国家利益紧密结合的开始[2]”。“二战”史相关研究中,科学家如何动员起来参与到战争中一直是热点话题,国外很早就出现了有关研究,并取得了丰富的成果,但其内容极少关注中国的情况。近些年,随着一批新的战时档案材料整理出来并对学者和公众开放,抗战史研究也逐渐产生了若干新的生长点,但相关研究大都集中在政治、外交、军事、经济以及思想文化等领域,有关科学技术的研究尚不多见。诚然,“二战”期间的中国作为一个科技后进国家,其自身科技尚处于发展阶段,且主要是依靠盟国的援助,国民政府战时动员的相关文件也确实没有直接指令科学技术动员的部分[3]。然而,尽管总体而言中国的科技正处于迎头赶上的阶段,但这并不妨碍抗战中的中国科学家像他们反法西斯阵营中的同行们一样,以捍卫祖国的不屈意志和促进科学进步的高度热情组织起来,通过和政府部门及相关厂矿企业的合作,从事和战争密切相关的研究活动,在艰苦卓绝的环境中以科学为武器,推进着神圣的抗战事业。

2 抗战爆发与清华大学特种研究事业的开创

1931年,日本在中国东北蓄意制造了震惊中外的“九·一八事变”,揭开了第二次世界大战东方战场的序幕。“九一八事变”后,日本的侵略逐步向华北扩展,中华民族得到了空前的觉醒和团结[4]。

为了反抗日本对华北地区“渐进蚕食”式的侵略,中国的科学家开始行动起来。1934年3月21日,清华大学评议会修正通过了特种研究计划,拟定在应用化学、水力试验工作及航空讲座、国际关系、国势清查统计等四个方向开展特种研究,以积极应对抗战时期中国的国情与战略需求。7月7日,校评议会议决,以1933至1934年度留美经费未支部分6万美元,充作特种研究及增置理工特别设备之用,包括增加国情课程,充实航空讲座设备、水工研究、工业化学设备等([5],页81-84)。

清华之所以计划在以上四个领域开展特种研究,一方面缘于“九一八事变”后知识分子日渐增强的社会责任,另一方面缘于当时清华自身的条件。1931年,梅贻琦出任清华校长,提出通识教育是专门研究的基础,也是满足社会需求的重要方面[6]。此外,清华大学于1929年和1932年分别成立了理学院和工学院,理学院设有数学、物理、化学、生物、地理、心理等系,工学院设有土木工程、机械工程、电机工程三个系。到了1934年,已经开始有了一批理科毕业生,工科学生也进入到了高年级,考虑到这些学生的深造和研究工作的展开,相关研究所的建设也被提上日程。这些都是清华在1934年尝试开展特种研究的重要条件。

然而,清华大学首先开展的却并不是计划内的四个方向的特种研究,而是其并不占优势的农业研究。20世纪30年代,受连年战事影响,中国农业发展陷入危机状态,农村经济濒临破产,华北地区更是面临着巨大压力,复兴农村成为当时政府工作的重点之一。而要谋农村之复兴,促进农业的发展自然是主要途径,于是对传统农业进行改进,一时成了当务之急。1934年,国民政府教育部部长王世杰指令清华大学成立农学院,并请行政院拨圆明园为清华大学农学院农场。然而考虑到清华自身在农业方面的基础条件,校方决定先着手建立农业研究所,并以校内100亩地作为农场[7]。其目的主要有二:一方面从事一些高深的农业研究,解决当时农业中遇到的实际问题;另一方面培养造就一批既能从事农业科研,又能开展农业教学的高级人才([8],页69)。

清华农业研究所成立之初设立植物病害组和昆虫学组(也称虫害组)两个研究部门。植物病害组聘请了金陵大学农学院的戴芳澜教授担任组长,戴芳澜曾是清华留美预备班的学生,先后获得过康奈尔大学农学学士和哥伦比亚大学植物病理学和真菌学硕士学位,接到清华的邀约后,他先去美国纽约植物园和康奈尔大学研究院做了一年相关研究,才到清华大学上任。虫害组的组长是清华大学生物学系刘崇乐教授,他也是清华庚款留美生,1926年在康奈尔大学获得昆虫学博士学位后归国。清华农业研究所成立之时主要以清华生物系的人员为班底,受戴芳澜的邀请,金陵大学农学院的周家炽、王清和等人也来到农业研究所工作。[9]

1935年华北事变爆发,中华民族的危机已到了空前严重的程度。1936年5月,经国民政府行政院秘书长翁文灏介绍,蒋介石接见清华大学校长梅贻琦、工学院长顾毓琇与机械工程系主任庄前鼎。梅贻琦等人提出了航空发展新计划,取得蒋介石首肯,并手谕南昌航空机械学校与清华合作办理[11]。11月,清华在南昌成立航空工程研究所(以下简称“航空研究所”),顾毓琇任所长,庄前鼎任副所长。清华之所以能成立航空研究所,缘于其是国内较早开展航空教育的高校之一。著名航空专家冯·卡门1929年访问清华时,即建议清华开展航空工程教学与科研。1932年夏,清华机械工程学系成立时,即下设飞机与汽车工程组,并做好了将来与政府合作扩展研究的准备[12]。1935年秋季,机械工程系成立了航空机械工程组,为四年级学生增设了航空工程专门课程。该组还建立航空馆与飞机库房,并在清华校内设计了中国第一具自制的风洞[10]。1936年2月,冯·卡门推荐其学生——流体力学专家华敦德博士到清华协助航空研究工作。航空研究所成立后,开始在南昌建造15英尺口径风洞,这是当时世界上最大的风洞之一。1937年底,华敦德返美参加第14届国际应用力学大会,介绍了清华南昌15英尺风洞的设计理论等内容。1938年3月,即将建成的风洞被日机轰炸[13]。1939年,华敦德在美国《飞机工程与航空航天技术》杂志上发表长文介绍清华15英尺风洞,杂志编辑特意加按语,对风洞遭炸表示惋惜[14]。

华北事变后,清华拟在长沙新建校舍,并加快了特种研究事业的发展。1936年2月27日,清华正式设立特种研究事业委员会,叶企孙任主席,委员由梅贻琦、陈岱孙、施嘉炀、李继侗、李辑祥、戴芳澜、庄前鼎、任之恭、陈达、吴有训担任。1936年12月9日的清华大学评议会上,特种研究事业委员会暂时拟定了在长沙开展农业研究、金属学研究、应用化学研究、应用电学研究、粮食调查和农村调查六项研究计划。随后,经梅贻琦与资源委员会及湖南省主席何键多次商定,决定由清华大学在长沙筹建理工研究所,注重金属学及应用电学研究,尤其对应用方面问题予以特别研究,并拟定由资源委员会每年补助研究费8万元,补助时期暂定为3年(1937年7月-1940年6月)([5],页700)。

1937年1月6日,特种研究所委员会拟定《清华大学在湘举办特种研究事业原则及计划大纲》,规定:“本校在湘以举办特种研究事业为原则,不设置任何学院、学系或招收学生;研究项目以确能适应目前国家需要及能有适当研究人才者为原则;各项研究应尽量取得政府联络并希望其补助。”([8],页87-88)

3 全面抗战与特种研究的全面展开

1937年“卢沟桥事变”后,清华大学和北京大学、南开大学南迁长沙,组成国立长沙临时大学(简称“长沙临大”)。面对战时国防对于无线电通信技术的需要,梅贻琦1937年11月1日致信资源委员会:“当今全面抗战开始之时,无线电研究,实觉刻不容缓([15],页700)。”创建之初,无线电研究所就主动与资源委员会确定合作研究的课题,重点在于解决无线电技术方面的实际问题。清华大学在无线电研究方面有很好的基础,1926年,清华大学物理系曾专门设立电磁学、无线电等研究室,1932年成立的电机工程学系又设立了无线电实验室。1933年,物理系主任叶企孙曾委托在美国进修考察的吴有训订购制造真空管的玻璃真空泵等机械设备。1934年秋,任之恭从哈佛大学回国并受聘清华大学电机工程系教授,开展无线电研究。无线电研究所正式成立后,由工学院长顾毓琇兼任主任。考虑到战时迫切的通信需求,沿两条主要研究方向展开工作:一是真空管的装配技术和半导体性能的理论研究,二是无线电频波通过地球介质和电离层进行传播的理论和实验研究。范绪筠和叶楷负责第一个课题,研究室设在长沙;任之恭与孟昭英负责第二个课题,研究室设在汉口。([16],页129)

随着战争局势的继续恶化,长沙临大于1938年4月动迁到云南昆明,改称国立西南联合大学(简称“西南联大”)。面对进一步扩大的战事,清华决定扩充特种研究计划。1938年9月,清华大学向教育部递交了呈文:“本校迁滇以来,战局益紧,国防事业需赖研究辅助之问题益多,而西南联大理工人才特多,且昆明地通港越,设备购置亦较便利。本校有鉴于此,拟将研究事业更加扩展,增强抗战力量,除将前已举办之农业研究所、无线电研究所移设昆明,力使充实外,更于今夏开办金属学研究所及国情普查研究所。又因中央航空学校及飞机制造厂、所,多移至昆明,乃将航空研究所,亦移设该处,以收合作之效。此外西南联大理工科教授能各尽所长从事研究者尚多,本校亦拟于设备上、于工作上,尽量供给,密切合作,以稍减轻联大之负担,以增进同仁服务国家之效率([16],页117)。”可见,由于清华、北大、南开三所学校的工科以清华为主,北大没有工科,南开仅有化工系和应用化学研究所,清华特种研究事业的展开一方面能实现科研人员报国的意愿,同时也能平衡三所学校的师生比例①。

就这样,清华将农业研究所、航空研究所、无线电研究所先后辗转迁滇,在昆明正式成立金属研究所,又在农业研究所下增设生理组,并与社会部合作成立国情普查研究所。

作为1936年计划增设的特种研究之一的金属研究所此时正式建立,所长由西南联大理学院院长吴有训担任。在长沙之时,清华就曾与资源委员会拟定:“资源委员会冶金室工作偏重于方法或制造冶金学问题,而本所则偏重于物理冶金学问题,俾双方进展可收合作之效。……故本所之设立,在国内可称首创。”([16],页119)

清华农业研究所植物生理组(农业研究所下的小组对外有时也称研究所,但并非建制化意义上的研究所)成立于1938年10月,聘请汤佩松担任组长。汤佩松1925年毕业于清华并前往美国深造。1933年,汤佩松回国,在武汉大学担任生理学教授。卢沟桥事变后,汤佩松等人计划在贵阳筹办武汉大学医学院。在前往贵阳的路上,他收到了梅贻琦聘请他筹办清华生理研究所的信。信中提到:“在西南建立一个基地,开发大西南的植物资源,为战时及战后培养和储备一批实验生物学人才([17],页70)。”这给了汤佩松极大的鼓舞,他决定先前往贵阳完成医学院的筹备,再前往昆明。在贵阳图云关,汤佩松结识了中国红十字会救护总队林可胜总队长。此一时刻,林可胜就和汤佩松商议进行前线士兵的膳食营养状况调查及改良的工作。植物生理组刚成立时,只有汤佩松一名教授,此外还有一位助教曹本熹,不久化学系的毕业生张龙翔也加入其中。1939年,沈同在康奈尔大学取得动物营养学和生物化学博士学位后回国,汤佩松让他来负责中国红十字会救护总队和清华农业研究所的营养研究工作[18]。

国情普查研究所成立于1939年8月,所址设在呈贡县。所长由陈达担任,李景汉任调查主任,戴世光任统计主任,另有教员苏汝江等人。陈达是1916年的庚款留美生,1923年获哥伦比亚大学哲学博士学位后回国执教于清华,1929年创办社会学系任教授兼系主任。李景汉1917年赴美国,1922年获加利福尼亚大学硕士学位,1935年任清华大学社会学系教授。戴世光1931年毕业于清华大学经济系,1936年在美国密歇根大学获数理统计学硕士学位,1937年在美国哥伦比亚大学商学院研究经济统计学,写出《美国人口预测》论文,1938年回国到国情普查研究所工作。国情普查研究所的设立,意在“搜集关于本国人口、农业、工商业及天然资源等各种基本事实,并研究各种相关问题,以期对于国情有适当的认识,并将研究结果,贡献于社会。”([15],页695)

就这样,清华面对国家战时的急迫需求,结合自身的具体条件,全面展开了战时的特种研究事业。5个研究所全部成立后,除了航空研究所设在白龙潭,国情普查研究所在呈贡县外,其他3个研究所均位于昆明郊外的大普吉村,那里受空袭的影响较小,水电等条件具备,利于研究工作的展开,也便于科研人员之间的相互交流。

4 对抗战的贡献及战时的研究成果

清华特种研究的研究方针和预算分配由特种研究所委员会决定,科研题目和经费大部分来自政府部门以及开展合作的地方机构,主要从事与战时前后方需求密切相关的应用型研究。梅贻琦指出:“规模不宜扩张,贵在认清途径,选定题材,由小到大,由近而远,然后精力可以专注,工作可以切实。”([16],页21-27)抗战全面爆发后,东部地区人口大量西迁,国人对工业品的需求急剧上升,战争对工业品的需求也日益增加,促使昆明在内的西部地区得到前所未有的开发,国家从当时经济发展的需要出发,曾先后颁布《非常时期工矿业奖励暂行条例》、《奖励工业技术暂行条例》等等一系列有利于西部发展的政策,促进了政府及地方机构与大学之间的相关合作[19]。

针对抗战的需要,特种研究所与国民政府有关部门和当地工厂合作展开战时科学研究。笔者根据各研究所历年工作报告整理出战时主要研究内容和成果,见表2。

由表2可见,各研究所面对抗战的需要,分别根据自身条件,与相关部门通力合作,展开战时特种研究,服务于战时军事和民生需要。

农业研究所迁至昆明后,尽管经费及设备远不如战前,但因云南地处亚热带,植物、昆虫种类繁多,带来了很多新的课题。植物病害组对云南经济植物、植物病害等情况进行了调查。通过调查,摸清了云南地区植物病害的基本情况,进而进行了小麦、大麦、棉作、蚕豆、大豆、水稻等作物的病害研究及抗病育种的试验。通过研究试验,培育了具有产丰、质佳、早熟等优良性状并能抗病害的作物良种,并交与当地有关机关推广。此外,云南地区菌类丰富,戴芳澜带领同仁在云南各地采集菌类标本3000余种,进行了中国真菌名录及寄生索引的编纂[20]。昆虫学组主要对云南经济植物的虫害及其分布情况做了广泛调查,并在此基础上进行了虫害防治和虫产品的利用等研究工作[21]。因为缺乏进口灭虫物资,该组特别注重国产杀虫剂的使用,开发了桉叶油杀虫等方法,解决了1940年华西建设公司大片蓖麻严重虫害及昆明周边传染黄热病的蚊虫等问题。该组还进行了紫胶虫和白蜡虫及其产品利用的研究。紫胶是紫胶虫吸取寄主树液后分泌出的紫色天然树脂,加工成胶片后可以广泛用于军事和民用需求。刘崇乐通过和航空研究所合作,研制了用于替代进口产品的胶片,被广泛用于飞机压模制造中[22]。白蜡又名虫蜡,是雄性白蜡虫幼虫分泌出的一种动物蜡。姜淮章深入云南会泽县,对于利用白蜡替代石蜡及其制品开展了研究[23]。植物生理组本来的研究内容多为纯粹生理学问题,但因环境限制及为服务抗战需要,转向了应用问题研究。汤佩松带领同仁开展了利用秋水仙素获得作物多倍体的研究和利用植物生长素处理作物使其迅速生根并孕育无籽果实的研究。殷宏章开展了从地产蓖麻子提取油脂的研究,所提取的油脂经过适当处理可用作动力机械的滑机油、并可制成蜡烛、鞋油等民用产品。潘尚贞进行乳酸钙制造的研究,支撑了工业和医药制造的需求。沈同开展了战时前方士兵和后方民众营养调查和改良的研究[24]。汤佩松还利用蜂蜡和白蜡替代部分漆腊,研制成功了用于照明的“国货洋烛”,支持了大后方的民生需求[25]。

图1 1944年戴芳澜(右二)汤佩松(左一)陪同李大斐(左二)参观农业研究所(李约瑟摄)

航空研究所辗转迁移到昆明后,分空气动力学组(负责人冯桂连)和高空气象组(与清华地学系合作,负责人赵九章),展开了航空风洞建造、航空木材试验、飞机制造、高空气象研究等工作。航空研究所参考南昌风洞经验在昆明设计建造了5英尺风洞,并进行了风洞校正试验、风洞扰流试验、机翼阻力试验和机翼最大举力试验等研究,利用该风洞,还开展了为飞机制造厂测试机型、自制直升机和教练机等工作。航空研究所还因地制宜进行了飞机结构材料的研究工作。在飞机制造的原材料方面,美国广泛使用的是铝合金以及镀铝材料,对于像中国这样重工业尚未发展起来的国家,冯·卡门曾建议在可能的地方使用木材,建造低动力的教练机。航空委员会将调查云南省产木材的工作委托给航空研究所。由此,该所成立飞机构造材料研究部,由周惠久、秦大钧、吕凤章等负责,对云南地区所产木材展开调查、研究,开展了用木材制造国产飞机的试验,设计制造了中级滑翔机等飞机([15],页675-694)。高空气象研究是航空研究所的另一项重要工作,其发展缘于抗战全面爆发后军事气象测控的需要。1939年,航空委员会设立了空军气象总台,直接服务于空军作战。清华航空研究所以原地学系气象组研究工作为基础,在昆明市郊的嵩明县建立高空及地面气象观测台[26]。该气象台使用自行研制的仪器记录数据,并将分析结果提供给中央空军军官学校,作为学校飞行训练的参考。气象台还为抗战期间新开辟的驼峰航线和中缅航线提供了数据资料[27]。此外,气象台还参与了二战时期的国际联合测空,为飞虎队提供气象情报,派人协助盟军举办训练班,培训盟军士兵使用无线电探空仪等。[28]

图2 清华航空研究研究所在昆明建造的风洞(李约瑟摄)

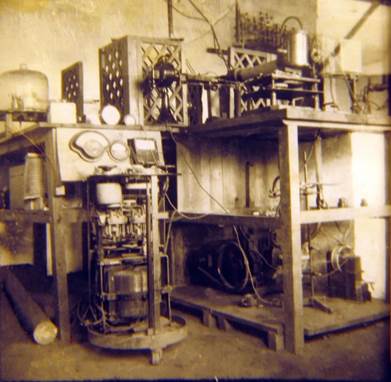

无线电研究所迁至昆明后,前期仍沿着原来的两个方向开展工作。范绪筠和叶楷开展了服务于军事通讯的真空管制造,并展开了电子管阴极发射性能的研究。张景廉、张思侯、戴振铎、陈芳允、王天眷等人研制了多台军用无线电机及航空用短距离通话机,并在军政部学兵队进行了试用。林家翘和陈芳允研制了军用秘密无线电话机。牟光信制造出了适合军用的顶端负荷天线。后期考虑到国际无线电研究的发展,侧重于“超高频技术”和“短波”技术的应用,内容扩展到电子管的设计与制造、微波振荡实验和超短波特性等研究([15],页651-653)。孟昭英改进了直线调幅器,并和毕德显研制了短波定向仪等器件,其质量毫不逊于进口产品。航空委员会空军军官学校曾就长波定向问题与无线电研究所合作,该校教官陈嘉祺接受指派参加了研究所的工作,与毕德显合作展了开长波无线电定向器的研制。此外,研究所还曾为军政部学兵队训练通讯军官,设计制造了一些通讯仪器,还协助航空研究所的气象台举办了无线电探空仪训练班,为盟军及中央研究院气象研究所培训无线电探空技术人员。[29]

图3 无线电研究所同仁(左一叶楷、左二范绪筠、左六孟昭英、左七戴振铎)

金属研究所除主任吴有训外,主要研究人员有余瑞璜和王遵明。余瑞璜负责以X射线研究金属及合金,王遵明则主持冶金学方面的应用研究。起初,由于战乱运输困难,购置的X射线仪器滞留途中,余瑞璜只能先进行一些理论工作,他利用更有效的收敛级数对X射线晶体结构强度进行统计综合分析,写成论文“从X射线衍射相对强度数据确定绝对强度”寄给英国《自然》杂志。英国皇家学会会员、伯明翰大学教授威尔逊是这篇文章的审稿人,他读过文章之后深受启发,在余瑞璜的文章后面用原标题接着写了一篇文章,确立了后人称之为“威尔逊法”的重要方法,开创了强度统计这一研究领域。1940年X射线实验室开始装置,余瑞璜利用向中央机器厂借用的高压变压器、自制的水晶管和真空抽气机做成了中国第一个连续抽空的X射线管[30]。利用这个仪器,对云南、贵州的硬铝矿作了分析。1942年,冶金研究方面的很多重要设备也装配就绪,王遵明做了很多合金制造等方面的研究,研制了高度热电压合金、锌锑合金单晶等重要的工业产品。此外,王遵明还曾驻扎在滇北矿物公司矿区两个月,协助该厂的技术人员解决铜、锌、铅的生产和提炼中遇到的问题。他还曾帮助川康铜业管理处研究铜矿石的提炼方法,为海口某兵工厂研制了用于特种弹簧生产的具有强韧弹性而无磁性的特殊合金,为贵阳某兵工厂拟定了废合金钢利用的冶炼方法等等([15],页646-650)。

图4 余瑞璜在昆明大普吉建设的金属研究所实验室

国情普查研究所在抗战时期的社会学和民族学领域的工作具有开拓性质和鲜明的特色。所长陈达认为:“科学的人口学资料,对于政府实施和发挥明智及有效率的措施极有助益,它也使社会科学有健全的发展。”[31]战前,国民政府已经有了实行全国人口调查的计划。战时国情普查研究所进行的户籍普查、人事登记与社会行政调查等工作,都是在内政部、社会部及云南省政府的领导下进行的,是属于政府社会行政工作的一部分,同时通过普查试验,专门研究各种国情普查的方法、技术,以便“推行全国”。另外,通过人口和工农业普查,也可以为政府加强户籍工作,强化保甲制度和抽丁征实提供社会情报([15],页697)。根据人口和户籍调查,该所出版了《云南呈贡县人口普查初步报告》(1940年油印本)《云南省户籍示范工作报告》(1944年铅印本)。该所还进行了工农业调查,包括云南省呈贡县的农业普查、昆阳县农民经济调查研究和云南个旧县锡矿工业调查等([15],页695-700)。此外,还开办了训练班,协助内政部训练各省市户籍主管人员。通过这些应用工作的积累,陈达于1946年在美国发表了英文版的《中国现代人口》一书,介绍了在抗战大后方进行现代普查试验及人事登记的方法,并讨论了中国今后应采取的人口政策[32]。

图5 国情普查研究所所在地——呈贡文庙(供桌上可见打字机和文件)(李约瑟摄)

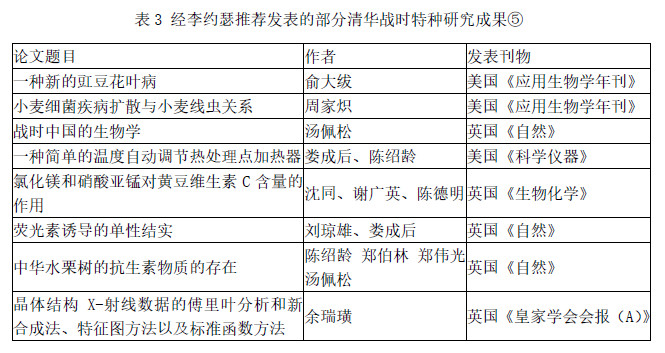

清华战时的特种研究事业以服务战时国家和社会的急迫需求为目标,在解决这些应用问题过程中,也形成了一系列具有战时研究特色的理论成果,战时曾前往特种研究所考察过的李约瑟③、华莱士④、陈纳德等人,对这些成果均给出了很高的评价,除了前面叙述过的余瑞璜战时发表在《自然》杂志上的文章,还有不少成果在战时和战后发表了在国内外知名的学术杂志上(见表3)。

5 中国抗战科技动员的意义和特点

随着抗战的胜利,1946年8月,清华复员北上,五个特种研究所也相继结束了它们的工作,其设备、人员等分别并入有关各系,进一步推进了大学科研的专门化和职业化。战时的特种研究事业培养了一大批科学技术人才。笔者统计,清华特种研究所的研究人员中,有6人成为了1948年中央研究院院士首批院士⑥;有25人成为了中国科学院或工程院院士⑦;还有5人成为了美国科学院或工程院院士⑧。可以看出,这些人大部分成为了战后及新中国科技发展的中坚力量,也为世界科学技术的进步和发展做出了贡献。

清华战时的特种研究事业,在一定程度上反映了中国特殊时期科学前沿的发展状况。清华的特种研究事业发端于民族危亡时刻,所开展的研究大多以解决战时前、后方军事需要和生产、生活需求为目标,既有科学家自发开展的题目,也有应政府机构及厂矿企业要求而开展的合作课题。中国科学家以科学为武器支援了抗战前后方的需求,是其参与并贡献于伟大的反法西斯战争的实证。就如同伟大的中华民族的抗日战争是世界反法西斯战争的一部分一样,战时的中国科学家也是世界科学反法西斯共同体的重要组成,他们的科学研究成果也是是世界科技发展的重要部分。

所不同的是,抗日战争时期中国科学家与政府的互动,是一种具有鲜明中国特色的科学技术动员,这种科学技术动员不同于英、美、德、日等科技发达国家自上而下的战时科技动员⑨,也不完全是科学家自发的动员,而是政府和科学家之间相互协作与配合的结果。这种自下而上和自上而下结合,是科技欠发达国家科技动员的典型代表,是对二战期间科技动员研究的一个补充。

注释:

① 抗战期间,清华、北大和南开组成西南联合大学,但三校仍各自保持一定的独立性,根据统计资料:西南联大时期的毕业生中,北大学籍者369人,占11.0%;清华学籍者726人,占21.7%;南开学籍者195人,占5.8%;联大学籍者2053人,占61.5 %。

② 笔者根据各研究所历年报告统计,难免错漏。

③ 详细内容可见:王公,杨舰.李约瑟与抗战中的中国营养学[J].自然科学史研究,2021,40(02):246-261.

④ 华莱士(Henry Agard Wallace,1888-1965年),曾任美国农业部长、美国副总统,商务部长等职。

⑤ 根据李约瑟发回英国的考察报告整理,另可参见:《李约瑟游记》(贵州人民出版社,1999年版)。

⑥ 分别为:戴芳澜、俞大绂、汤佩松、殷宏章、吴有训、陈达

⑦ 分别为:戴芳澜、俞大绂、汤佩松、殷宏章、吴有训、林家翘、裘维蕃、沈善炯、吴征镒、刘崇乐、陆宝麟、钦俊德、高振衡、娄成后、王伏雄、徐仁、赵九章、周惠久、孟昭英、毕德显、陈芳允、洪朝生、慈云桂、余瑞璜、黄培云

⑧ 分别为:刘维政、任之恭、林家翘、戴振铎、罗远祉

⑨ 相关研究很多,可以参见:Walter E. Grunden, Yutaka Kawamura, Eduard Kolchinsky, Helmut Maier, Masakatsu Yamazaki, ”Laying the foundation for wartime research : a comparative overview of science mobilization in National Socialist Germany , Japan , and the Soviet Union”, Osiris,No.20(2005), PP.79-106.

参考文献:

1 中国军事百科全书编审委员会编.中国军事百科全书 第1卷[M]. 北京:军事科学出版,1997.424.

2 Masateru Ohnami. Fracture and Society[M].Ohmsha: IOS Press,1992.287.

3 国家战争动员条例起草领导小组办公室编. 战争动员文件资料汇编 国内部分[M]. 北京:解放军出版社, 1987.1-10.

4 毛泽东. 毛泽东选集 第二卷[M]. 人民出版社, 1991.626.

5 清华大学校史研究室编. 清华大学一百年 百年校庆[M]. 北京:清华大学出版社, 2011.

6 梅贻琦著;刘述礼,黄延复编. 梅贻琦教育论著选[M]. 北京:人民教育出版社, 1993.105.

7 金富军,冯茵.抗战前清华大学农学研究考察[J].农业考古,2012(6):268-272.

8 清华大学校史研究室编. 清华大学九十年[M]. 北京:清华大学出版社, 2001.

9 国立清华大学农业研究所工作报告(1934-1935年度)[A].清华大学档案馆.国立清华大学[R].北京:清华大学,1-3/3-87.

10 航空工程研究所概况(1937年)[A]. 清华大学档案馆.国立清华大学[R].北京:清华大学,1-2/1-216。

11 航空发展新计划(1936年)[A].清华大学档案馆.国立清华大学[R].北京:清华大学,1-2/1-204。

12 编辑部.机械工程系[M]清华副刊,1933(07):77.

13 金富军.华敦德与清华大学航空研究[J].中国科技史杂志,2006(3):229-237+287.

14 F.L. Wattendorf. China’s Large Wind Tunnel: Details of the Design and Construction of the 15ft. tunnel at Tsing Hua[J]. Aircraft Engineering and Aerospace Technology,1939(9):315-350.

15 张思敬等主编;北京大学等编. 国立西南联合大学史料 (三) 教学、科研卷[M]. 昆明:云南教育出版社,1998.

16 清华大学校史研究室编. 清华大学史料选编 第3卷 上[M]. 北京:清华大学出版社, 1994.

17 汤佩松著. 为接朝霞顾夕阳 一个生理科学家的回忆录[M]. 北京:科学出版社, 1988.

18 沈同写给桑德森的信 (1939年9月17日)[A].美国康奈尔大学图书馆.桑德森——沈同档案[R]. 美国:康奈尔大学,RMM02129-4.

19 黄立人.论抗战时期的大后方工业科技[J].抗日战争研究,1996(1):140-161.

20 国立清华大学农业研究所工作概况(1943年)[A].清华大学档案馆.国立清华大学[R].北京:清华大学,1-3/3- 93.

21 中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议编. 抗战时期西南的科技[M]. 成都:四川科学技术出版社, 1995.392.

22 刘崇乐.云南紫胶在国家经济上之重要[J].新经济,1940(4):9-13.

23 姜淮章.会泽县白蜡问题之调查(附图)[J].科学,1941(7、8期合刊):419-428.

24 王公,杨舰.沈同在抗战时期的营养学研究[J].中国科技史杂志.2016,37(2):162-173+封2.

25 中国工业经济研究所编. 抗战六年来我国工业技术之进步[M]. 中国工业经济研究所, 1943.附录6.

26 《关于嵩明气象台与中央研究院的合作》(1939年)[A].清华大学档案馆.国立清华大学[R].北京:清华大学,1-3/3-99.

27 瞿韶主编.中华民国交通史料 第3卷[M].台北:国史馆,1991:425-433.

28 清华大学航空研究所工作报告(1943年)[A].清华大学档案馆.国立清华大学[R].北京:清华大学,1-3/3-83.

29 聂冷著. 吴有训传[M]. 北京:中国青年出版社, 1998.184.

30 周航著. 结晶 余瑞璜传[M]. 长春:吉林教育出版社, 2000. 76-77.

31 陈达著;廖宝昀译. 现代中国人口[M]. 天津:天津人民出版社, 1981.16.

32 范伟达,王竞,范冰编著. 中国社会调查史[M]. 上海:复旦大学出版社, 2008.77.

(作者简介:王公,1984年生,内蒙古呼伦贝尔人,中国科学院自然科学史研究所副研究员,研究方向为中国近现代科技史;杨舰,1959年生,湖南芷江人,清华大学深圳国际研究生院社会治理与创新研究中心教授,研究方向为中国近现代科技史;原文刊载于《中国科技史杂志》第44卷(2023年)第4期:481-492)